Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 05/19/22 dans toutes les zones

-

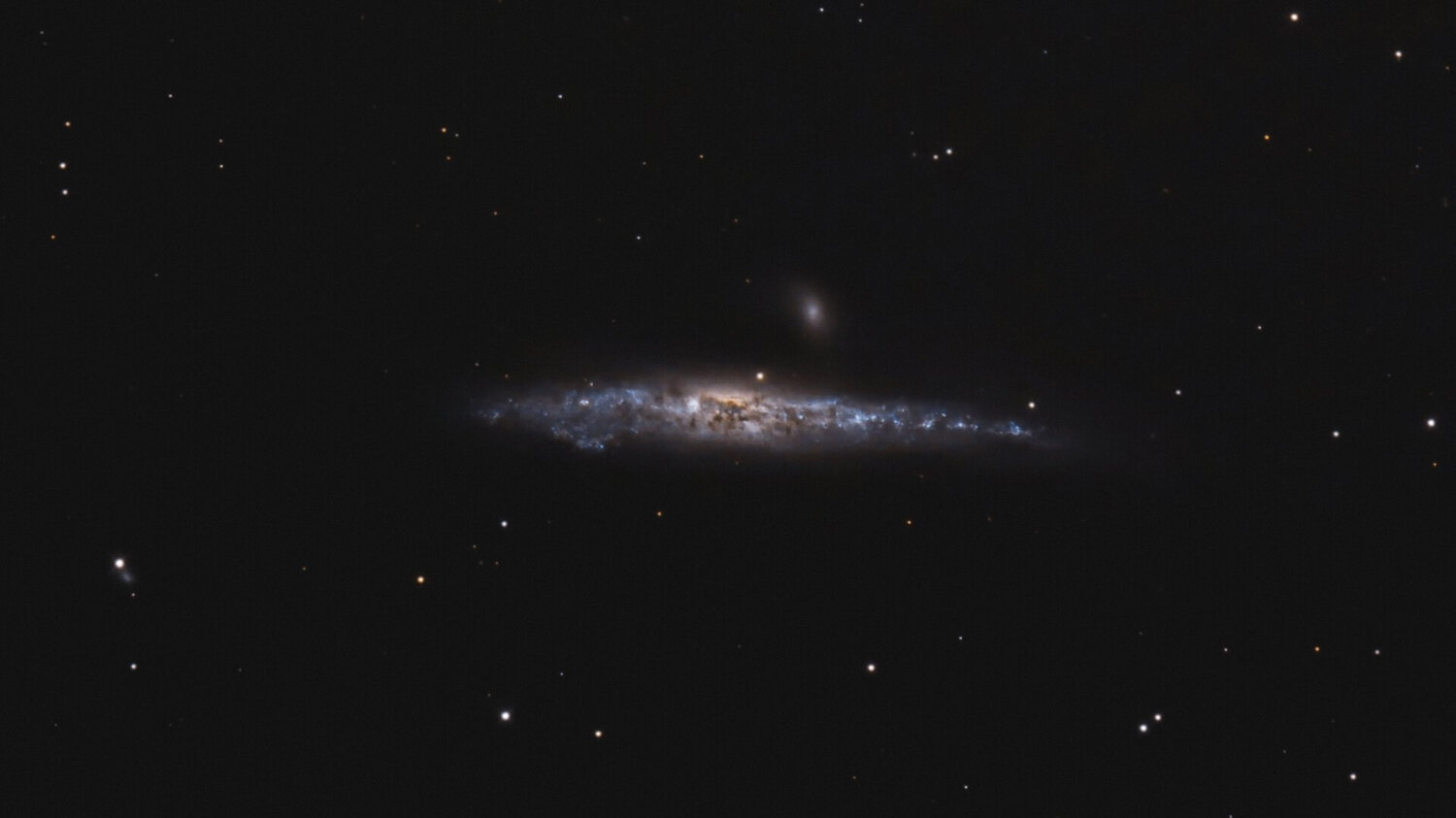

Je vous partage ici les quelques images prises ces dernières semaines avec une caméra Player One Neptune Cll (IMX464, pixels de 2.9µ) non refroidie, en attendant une QHY533M qui arrive cette semaine... en tous cas ce petit capteur se débrouille très bien! Pas de guidage, des poses de 2 a 8s max, et des cumuls assez peu important sur un 300/1200 ramené à 887mm de focale (réducteur Nexus Starizona) posé sur une G11. Un nouveau setup pas encore totalement apprivoisé (ça change un peu du 150/750). Echantillonnage pas idéal avec ce capteur, puisque je suis a 0.675", mais ça peut aller. Pour toutes les images, acquisition Sharpcap, traitement Siril/PS, pas de flats mais des darks: Hickson 44 Leo - 225X8s - gain 300/offset 230 - OO300/887 - IMX464C - G11 non guidée Le cocon Cvn - 150X8s - gain 300/offset 230 - OO300/887 - IMX464C - G11 non guidée M51 Cvn - 600X4s (40mn) gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée M63 Cvn - 600X4s (40mn) gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée NGC 4631 Cvn - 380X4s (25mn) gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée NGC 2683 Lyn - 340X4s (23mn) gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée NGC 4449 Cvn - 749x4s - gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée M13 - 600x2s - gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée NGC 2903 Leo - 600x4s - gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée Trio du Dragon - 225x8s - gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée M101 Uma - 450x8s - gain 300/ offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée NGC 5907 Dra - 900X4s gain 300/offset 230 - OO UK 300/887 - Neptune Cll (IMX464) - Losmandy G11 non guidée Voila pour le retour sur ce petit capteur efficace et sympa, ces images sont tout sauf parfaites bien sur, certaines ont été faites avec un ciel pas fou, mais on peut parfaitement s'amuser avec une caméra non refroidie en CP, de petite taille de surcroit!1 point

-

0 point

-

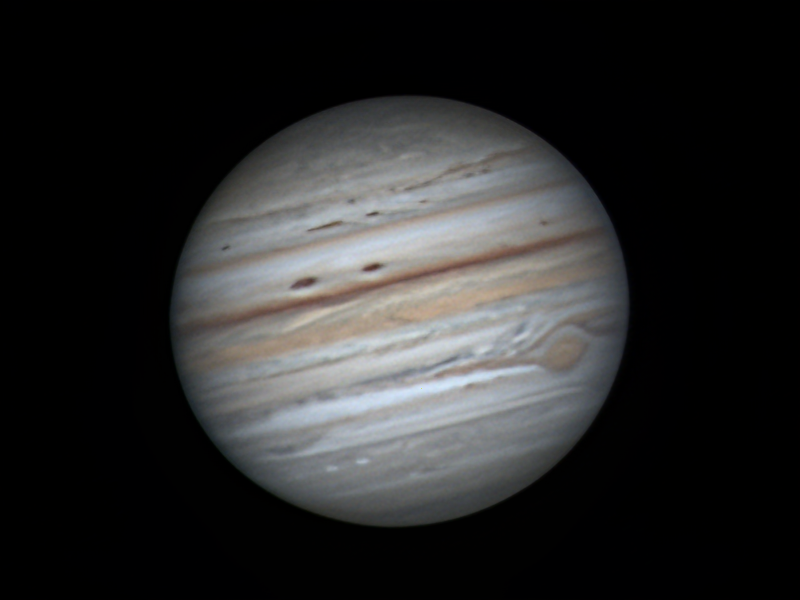

Astrophoto: du moins cher au plus performant… L'astrophotographie est à l'astronomie ce que la F1 est à la voiture: cher et complexe. En tout cas c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Il existe pourtant des alternatives accessibles en termes de budget et de difficulté. Petit tour d'horizon des différentes pratiques, de leur coût en argent et en expertise… Principes de base 1. Quelle que soit la photo, on capture un grand nombre d'images du même objet pour ensuite les traiter dans un ou des logiciel(s) spécialisés. Le but est d'améliorer la qualité de l'image finale en augmentant le rapport signal/bruit, en équilibrant les couleurs, le contraste, etc... 2. Pour photographier le ciel, il faut compenser la rotation de la Terre. C'est nécessaire pour garder l'objet à photographier 'immobile' pendant son acquisition sur le capteur électronique de l'imageur. Le suivi des astres est la tâche de la monture équatoriale motorisée. Sa qualité déterminera la longueur des poses et la focale maximale de vos images. La monture est souvent l'élément le plus important dans un 'setup' photo. 3. En astrophoto, contrairement au visuel, ce n'est pas la taille du télescope qui donne de bonnes photos. La qualité de l'optique est primordiale mais c'est surtout la luminosité de l'instrument qui importe. Celle-ci dépend du rapport focale/diamètre (f/d). Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un énorme télescope 500/2500 n'est pas plus lumineux qu'une petite lunette 80/400. Avec un rapport f/d = 5 (souvent écrit 'f/5'), les deux éclairent le capteur avec exactement la même luminosité. Ce qui change d'un à l'autre, c'est le champ imagé: la partie du ciel 'vue' par le capteur, plus petite avec un gros télescope. Pour beaucoup d'objets 'vedettes', comme la nébuleuse d'Orion ou la galaxie d'Andromède, un petit instrument est un avantage sinon l'objet déborde de l'image. Règle générale: Plus la focale est élevée, plus la longue pose est difficile et coûteuse. Les longues focales nécessitent des instruments de grand diamètre pour capter assez de lumière, mais aussi des montures et un système de guidage hors de prix. En effet, le mouvement apparent des astres est bien plus rapide à une focale de 2500mm qu'à 600mm... Pour chaque technique décrite ci-dessous, vous trouverez le devis minimum pour débuter, ainsi qu'une configuration plus 'avancée'. Les prix et le matériel correspondent au standard de 2017. 1. Paysages de nuit, 'time lapse' et filés d'étoiles: à partir de 50€ Photo 1: Paysage étoilé dans les Alpes de Haute Provence. Photo 2: Filé d'étoiles par Nunky. Un trépied bon marché, voire une pierre ou un quelconque support stable peuvent suffire pour la photo de paysages nocturnes et le 'time lapse'. Il faut bien entendu un appareil photo (APN) que l'on règle sur la focale la plus courte, par exemple 18mm. Si l'APN est un petit compact, il doit posséder un mode manuel ou au moins un mode 'Feu d'artifice' permettant une longue pose. On prend alors une série de photos d'une durée unitaire de quelques secondes afin que le déplacement des étoiles ne se remarque pas trop. Si on désire au contraire mettre en évidence le mouvement des astres, on allonge les poses. Les logiciels ad-hoc permettent de 'compositer' les images afin de créer le 'time lapse', d'améliorer la qualité ou de réaliser le filé d'étoiles. Pour éviter de bouger en déclenchant l'obturateur, on peut soit utiliser le retardateur, soit acheter une télécommande sur eBay pour quelques euros. Il existe aussi des 'intervallomètres' pratiques et bon marchés. Les résultats peuvent être très esthétiques et permettent de s'initier à moindre coût au traitement d'images. Mais attention, ce genre d'images peut aussi coûter très cher, si on se prend au jeu et qu'on désire un APN réflex haut de gamme, des objectifs de qualité ou un trépied professionnel. Configuration minimale: ±50€ Trépied basique: ±30€; Télécommande & intervallomètre: ±20€; Appareil photo numérique (compact ou reflex). Configuration avancée: ±850€ Trépied Manfrotto + tête à rotule basique: ±330€; Télécommande & intervallomètre: ±20€; APN Reflex & objectif 18-55mm: ±500€. Pour plus d'infos, voyez cet article de kiwi74: Débuter en astrophoto avec un simple boitier et trépied 2. Très grand champ à l'objectif: à partir de 170€ Photos 1& 3: Un 'setup' simple et bon marché. Photo 2: M31 à l'objectif 135mm, sur une simple monture EQ2. Vous possédez un APN réflex et une monture équatoriale motorisée, même sans télescope? Toute la richesse du ciel profond s'offre à vous! On peut déjà obtenir des résultats intéressants avec une monture très basique, comme l'EQ1 motorisée AD. Bien réglée, cette combinaison coûtant moins de 170€ (90€ de monture et 80€ de moteur) permet jusqu'à des poses de 30 secondes à 135mm de focale, une minute à 70mm et 2 minutes à 35mm! Sous un ciel correct, la Voie Lactée, M31, M42, le double amas de Persée, des comètes et bien d'autres sujets se dévoilent dans un environnement richement peuplé d'étoiles. Pour éviter de bouger en déclenchant l'obturateur, on peut soit utiliser le retardateur, soit acheter une télécommande sur eBay pour quelques euros. Les meilleurs résultats s'obtiennent avec des objectifs 'prime', à focale fixe (pas 'zoom') et en fermant le diaphragme d'un ou deux crans (par exemple: passer de f/2 à f/4). Les raffinements électroniques (autofocus, posemètre ou stabilisateur) ne servent pas, on peut donc s'équiper d'anciens objectifs manuels d'occasion. Au-delà de 135mm, la qualité de la monture devient déterminante et un système d'autoguidage peut être nécessaire. Par ailleurs, le coût d'un téléobjectif de qualité dépasse celui d'une lunette apochromatique, la photo à l'objectif devient alors à la fois coûteuse et complexe. Cela dit, dans sa version de base, c'est une excellente façon de s'initier aux logiciels de traitement d'image. On peut aussi capturer des vues réellement spectaculaires à moindres frais. Configuration minimale: ±220€ Monture équatoriale EQ1 motorisée AD: 170€; Tête à rotule photo: 30€; Télécommande & intervallomètre: ±20€; PC pour le traitement. Configuration avancée: ±1.650€ Monture équatoriale informatisée IOptron SmartEQ: 700€; Tête à rotule photo: 30€; Objectif Samyang 85mm f/1.4: ±300€. Télécommande & intervallomètre: ±20€; APN Reflex 'défiltré': ±600€. PC pour le traitement. 3. CMOS et planétaire: à partir de 450€ Une image de 'nico89' prise par un simple 114/900 et une vieille webcam Philips. Vous possédez déjà un télescope acceptant des oculaires standard? Alors vous pouvez imager pour pas cher du tout! On trouve des caméras à capteur CMOS très performantes et peu coûteuses, comme la QHY5R-II. On dépose la caméra à la place de l'oculaire et c'est prêt! Reste à braquer la lunette, le Maksutov ou le Dobson en direction de la Lune, Saturne, Jupiter ou Mars (les autres, c'est plus sportif!). On peut même imager le soleil, mais il faut ajouter une feuille 'Baader Astrosolar' sur l'ouverture du télescope. Attention, il n'est pas facile de placer la projection de l'objet au centre du tout petit capteur de ces caméras. Un chercheur bien réglé est un atout évident. Pour cette raison, il est plus facile de se faire la main sur la Lune. Après avoir mis au point on peut lancer la capture en mode vidéo. Le but est d'acquérir un film au format 'avi' contenant quelques milliers de 'frames', entre 1000 et 5000 par exemple. Ne vous inquiétez pas si l'objet dérive dans le champ de la caméra; ce n'est pas un problème pourvu que le mouvement soit assez fluide. Si l'objet est trop petit sur l'image, on peut augmenter sa taille apparente en ajoutant une lentille de Barlow entre la caméra et le télescope. Au final les résultats obtenus par ces moyens très simples peuvent être réellement excellents. La faible résolution de ce genre de caméra est plutôt un avantage pour le traitement. De toute façon, les télescopes 'grand public' ne permettent pas de projeter l'image d'une planète sur plus de 800 pixels. Pour vous en convaincre, consultez cet excellent site: http://cfaa.is.free.fr/ Configuration minimale: 450€ Caméra CMOS planétaire: ±150€; Télescope 130/900 sur EQ2 motorisée: ±300€; PC portable. Configuration avancée: ±2.490€ Caméra à base de capteur IMX224 en USB3: ±350€; Télescope C8": ±1.000€; Monture équatoriale motorisée HEQ5: 1000€; Barlow 3x Televue: 140€; PC portable haut de gamme avec disques SSD. 4. APN et ciel profond au foyer: à partir de 700€. La Rosette au Canon 450D 'défiltré', par Kevinb. La photographie au foyer du télescope date du temps des films argentiques où une simple bague T2 permettait de s'adonner à l'astrophoto. Avec cette méthode on entre de plain pied dans la 'vraie' astrophoto traditionnelle. Plus question de bricolage ou de récupération; tout le matériel est ici dédié. A commencer par l'instrument, qui doit offrir un rapport f/d faible: en général f/4 ou f/5. Ces formules optiques 'rapides' permettent de capter un maximum de lumière en un minimum de temps. Elles nécessitent cependant l'emploi d'un coûteux correcteur (en option) afin de contrer leurs défauts (coma ou déformation de champ). Par ailleurs, un porte-oculaire à la fois précis et sans jeu mécanique est indispensable pour obtenir une mise au point fiable et porter un lourd APN. Bien entendu la monture doit être solide et surdimensionnée afin de supporter une charge supplémentaire. La motorisation double axe pilotée par électronique doit idéalement être asservie à un système d'autoguidage. Enfin, l'APN est souvent modifié en vue d'augmenter la réponse spectrale de son capteur ('défiltrage' ou refiltrage 'Baader'). Cette débauche de technologie rend l'aventure coûteuse et complexe mais les résultats sont à la hauteur des investissements. Deux formules 'classiques' s'imposent aux débutants en astrophoto au foyer: le Newton 150/750 ou la lunette 80ED. Ces instruments se marient bien au grand capteur des APN et offrent de magnifiques champs étendus en haute résolution. Configuration d'initiation: ±1.250€ Télescope 150/750 sur NEQ5 GoTo: ±980€; Bague T2: ±20€; Viseur polaire: ±50€; APN Canon Eos: ±200€ en occasion; PC pour le traitement. Pour plus d'infos, voyez cet article rédigé par Newton: Débuter en astrophoto avec une monture équatoriale motorisée Configuration avec autoguidage: ±1.780€ Télescope 150/750 sur NEQ5 GoTo: ±980€; Correcteur de coma: ±150€; Autoguidage: ±350€; APN Canon Eos défiltré: ±300€ en occasion; PC portable. Configuration avancée: ±5.480€ T200/800 (ou lunette 80ED) avec correcteur : ±1.000€; Monture AZEQ6: ±1.680€; Autoguidage avec guideur hors axe n/b: ±500€; APN Sony A7S 'défiltré': ±2.000€; Logiciel de traitement: ±300€; PC portable. APN: pourquoi c'est Canon? Photo © Christian Buil Traditionnellement, les APN de marque Canon ont la préférence des astrophotographes. En effet, les APN d'autres marques (Nikon, Sony,...) rivalisent certainement avec les Canon de jour, mais pour les photos d'étoiles ils présentent parfois des désavantages: Un format 'RAW' traité afin de réduire le bruit, ce qui 'nettoie' aussi les étoiles faibles; l'absence de filtres adaptés pour 'refiltrer' le capteur; un manque de compatibilité avec les anciens logiciels de traitement; une base de connaissances et une aide en ligne restreinte. Le Sony A7S a pourtant pu s'imposer malgré tous ces défauts grâce à son extraordinaire sensibilité. Certains Nikons sont aujourd'hui plus performants que les Canon et Pentax propose même un système de compensation de la rotation terrestre, malheureusement très peu courant et aux performances encore à découvrir... 5. CCD moyenne résolution: le catalogue NGC à partir de 4.000€. NGC7331, par gerard33. Au-delà de 200mm de diamètre en Newton et 120mm en lunette, les amateurs éclairés préfèrent une caméra CCD dédiée. Celle-ci présente plusieurs avantages par rapport à l'APN. Tout d'abord, elle est plus sensible et permet d'imager des objets plus ténus pour un même temps de pose. Ces caméras sont en outre munies d'un système de refroidissement du capteur qui diminue fortement le bruit. Enfin, la CCD est légère et compacte, ce qui charge moins la monture. Les caméras CCD monochromes se prêtent admirablement bien à l'imagerie d'objets lointains, comme les galaxies. Elles ouvrent réellement les catalogues NGC et IC aux amateurs. Du fait de leur extrême sensibilité, elles se marient très bien aux instruments au rapport f/d plus élevé, comme les tubes courts 'SC' ou RC de diamètre moyen. Configuration minimale: ±4.500€ Caméra CCD monochrome: ±1.500€; Télescope SC8": ±1.000€; Monture GoTo avec port ST4: ±1.500€; Autoguidage: ±500€; PC portable haut de gamme. 6. SHO et filtres étroits: plus de 5.000€. La nébuleuse du cœur en SHO, par Nicolas Outters. On l'a vu, les caméras monochromes sont extrêmement sensibles. Combinées à un instrument assez lumineux, elles permettent d'imager au travers de filtres 'étroits' privilégiant une portion du spectre visible. Cette particularité rend l'astrophotographie possible en pleine ville, malgré la pollution lumineuse. Une image en 'vraies' couleurs peut en outre être reconstituée en combinant trois captures derrière des filtres rouge/vert/bleu. Des images en 'fausses couleurs' très spectaculaires peuvent aussi être réalisées en remplaçant les couleurs de base ( R, V, B ) par des filtres à bande étroite, par exemple SII, Ha et OIII, en plus de la 'luminance' en noir et blanc. Une 'roue à filtres' est alors nécessaire pour obtenir de bons résultats. Cette technique est ardue car non seulement il faut tripler ou quadrupler les temps de pose, mais le traitement de telles images demande une grande expérience. Sur les nébuleuses colorées du ciel profond, ce type d'imagerie donne des photos extraordinaires. Configuration minimale: ±5.800€ Caméra CCD monochrome: ±1.500€; Télescope ou lunette avec correcteur: ±1.000€; Monture GoTo avec port ST4: ±1.500€; Autoguidage: ±500€; Roue à filtres: ±500€; Jeu de filtres RVB, SII, Ha, OIII: 500€; Logiciel de traitement: ±300€; PC portable haut de gamme. Configuration avancée: ±15.600€ Caméra CCD monochrome grand capteur: ±5.000€; Astrographe ou lunette APO: ±4.000€; Monture G11: ±3.500€; Autoguidage: ±600€; Roue à filtres: ±500€; Jeu de filtres 2" RVB, SII, Ha, OIII: 1.000€; Logiciels d'acquisition, traitement et contrôle: ±1.000€; PC portable très haut de gamme pour acquisition et traitement. 7. CMOS: le couteau suisse de l'astro? Les 'Piliers de la création' capturés à la caméra CMOS QHY5III-290M, par Roch. Depuis peu, une nouvelle technique s'impose grâce aux caméras à capteur CMOS destinées à l'origine au planétaire. En accumulant un très grand nombre de poses courtes (<4sec), on peut obtenir des images étonnantes d'objets relativement lumineux. Les avantages sont multiples: pas besoin d'autoguidage, les poses courtes permettent de contrer la turbulence et une monture asiatique de base suffit. On peut même utiliser un Dobson sur table équatoriale. Les minuscules pixels de ces capteurs CMOS conviennent particulièrement aux petits objets, tels que les galaxies et nébuleuses planétaires. Par ailleurs, ces caméras sont peu coûteuses. Les capteurs sont cependant très petits. Imager de grands objets n'est pas facile et le traitement de milliers d'images dure longtemps, même sur un PC haut de gamme. Enfin, avec les derniers modèles munis du refroidissement, on peut aussi accumuler des poses longues, comme avec une caméra CCD ou un APN. L'avenir nous dira si cette tendance se confirme... Configuration minimale: ±1.200€ Caméra CMOS mono: ±500€; Télescope 150/750 sur monture NEQ3 GoTo: ±700€; PC portable haut de gamme. Configuration avancée: Caméra ASI1600 refroidie: ±1600€; N'importe quel télescope ou lunette; N'importe quelle monture, pourvu qu'elle compense la rotation de la Terre; PC portable très haut de gamme. Déclaration de 'xs_man', expert de ces nouvelles CMOS: 8. Imagerie 'High Tech': sans limite! Télescope 'Officina Stellare', l'art de la technique! Pour les plus fortunés, ou les plus passionnés, le marché de l'astrophotographie offre des équipements de rêve aux performances très élevées. La complexité des techniques mises en œuvre réserve ce type d'appareillage aux amateurs chevronnés ayant accumulé un grand nombre d'heures de pose sous les étoiles. Voici quelques exemples de matériel destiné à l'astrophotographe d'élite: Convertisseur Hyperstar f/2 pour Cassegrain (±1.500€); Ensemble d'imagerie solaire Lunt 80mm (>7000€); Monture 10Micron GM2000 (jusqu'à 60kg) (±13.500€); Astrographe Officina Stellare 200mm f/3 (±11.000€); Coupole 500cm commandée par PC (±38.000€); Lunette APM Apo 530/6500 (995.000€ + fdp)… A vous de jouer! Voilà pour ce petit panorama de l'astrophotographie. Bien sûr, il existe d'autres pratiques que je n'ai pas mentionnées. On peut par exemple imager le ciel profond au foyer sans autoguidage et même sans motorisation (en guidant à l'œil, avec les flexibles). Il est même possible de photographier à l'aide d'un Dobson sur table équatoriale ou muni d'un 'dérotateur de champ'. En planétaire, on peut obtenir de bons résultats en digiscopie ou projection oculaire. La dernière trouvaille consiste à obtenir des images du ciel profond de très haute résolution à focale élevée en empilant des dizaines de milliers de poses de moins d'une seconde. Cependant, ces techniques sont moins courantes. Je vous laisse le loisir de les découvrir par vous-mêmes. A présent, il ne vous reste qu'à choisir la formule qui convient le mieux à votre budget et à votre expertise. Et pourquoi ne pas tenter chacune des méthodes présentées ici, de la plus simple à la plus complexe? .0 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00