Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 08/26/22 dans toutes les zones

-

Bonjour 🙂 La planète naine Pluton avec le Ouistiti (l'eVscope 2) 😉 Pour visualiser cette planète naine et son déplacement journalier actuel, j'ai réalisé quatre visions améliorées de quatre minutes chacune, à un jour d'intervalle pendant quatre jours consécutifs. Du 20 au 23 août 2022, à 22h00 en temps universel. Je pointais le Ouistiti en GoTo RA/DEC toujours sur la même étoile de référence et à la même heure (en temps sidéral) pour avoir toujours le même champ stellaire. Pour finir, j'ai monté ces quatre visions améliorées commentées dans un GIF animé. Pluton, officiellement désignée par "(134340) Pluton" ou "(134340) Pluto" à l'international, est une planète naine. La plus volumineuse connue dans le Système solaire (2 372 km de diamètre, contre 2 326 km pour Éris). Pluton orbite autour du Soleil à une distance variant entre 30 et 49 unités astronomiques et appartient à la ceinture de Kuiper, ceinture dont il est (tant par la taille que par la masse) le plus grand membre connu. Après sa découverte par l'astronome américain Clyde Tombaugh en 1930, Pluton était considérée comme la neuvième planète du Système solaire. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, de plus en plus d'objets similaires furent découverts dans le Système solaire externe, en particulier Éris, alors estimé légèrement plus grand et plus massif que Pluton. Cette évolution amena l'Union astronomique internationale (UAI) à redéfinir la notion de planète, Cérès, Pluton et Éris étant depuis le 24 août 2006 classées comme des planètes naines. L'UAI a également décidé de faire de Pluton le prototype d'une nouvelle catégorie d'objet transneptunien. À la suite de cette modification de la nomenclature, Pluton a été ajoutée à la liste des objets mineurs du Système solaire et s'est vu attribuer le numéro 134340 dans le catalogue des objets mineurs. - Actuellement pluton est dans la constellation du Sagittaire. - Magnitude visuelle (actuelle): +14.33 (magnitude moyenne à l'opposition: +15.02) - Distance actuelle par rapport au Soleil: 34,590 UA (5174,628 millions de km) - Période sidérale: 248,549 années (terrestre) - Temps lumière: 04h 40m 40.3s - Jour solaire moyen: 153h 16m 57.2s - Diamètre apparent: 0,10" (2376.6 km) - Vitesse de rotation équatoriale: 13,529 m/s5 points

-

Bonsoir, Un peu de planétaire cette semaine. Tôt le matin, je me suis régalé sur Jupiter et Mars. Voici une des Jupiter, vers 4H30 HL, au foyer du Meade 254/2500. ADC ZWO, caméra Player One Neptune-c II IMX464 ça doit être une de mes plus jolie je pense.... Avec ses petits, Io, Europe, Ganymède. Je crois que c'est Europe qui s'est planqué derrière l'ombre de la géante gazeuse. Sur les captures ultérieures il n'est plus là. la brute issue de AS3 d'autres films à traiter4 points

-

Bonjour à tous, Je vous présente une image de Saturne réalisée avec un télescope Skywatcher Skymax 127 Virtuoso GTI et un smartphone Huawei P10 Plus. Oculaire 9 mm. Vidéo de 50 secondes avec ProcamX. Traitement : PIPP, Autostakkert, Astrosurface, Registax et Affinity photo. Liège, 25.08.222 points

-

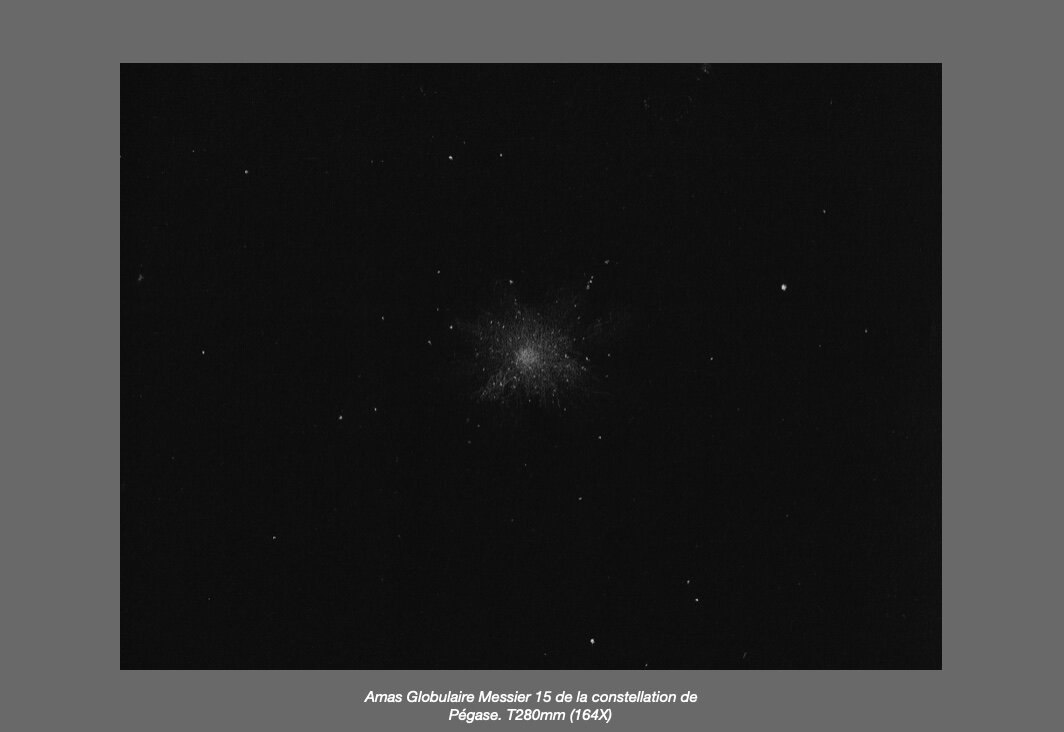

MESSIER 15 ET MESSIER 17 Bonjour Webastro, Voici un petit condensé de deux séances d'observation faites ces deux dernières semaines. La première concerne le célèbre amas globulaire M15 de la constellation de Pégase. Un M15 bien pâle en vérité car je me suis (une fois de plus !) laissé surprendre par le lever lunaire que j'imaginais cette nuit-là plus tardive. L'amas semblait fondre comme neige au soleil à l'oculaire au fil des minutes ! Peu importe, il est suffisamment spectaculaire pour malgré tout ne pas trop perdre de sa superbe. L'observation a été effectuée au T280mm à près de 165X. Par nuit bien noire, cet amas est un feu d'artifice du 14 juillet ! Avant hier, j'ai opté pour un grand champ consacré à cette belle nébuleuse dite du Cygne : Messier 17. Même à très faible grossissement la forme incroyable de cet objet est saisie. Mais le plus beau est sans doute de voir ce cygne baigner dans un cocon plus ample en vérité et qu'un simple filtre permet de mieux dévoiler. Bon ciel de fins d'été à tous ! Gildas.2 points

-

Bonjour Les led sont identiques à la base. Elles sont basées sur l'utilisation de nitrure de gallium et produisent du bleu. Cette lumière traverse une couche (le luminiphore) qui va modifier la longueur d'onde des photons bleus par phénomène de fluorescence et produire du jaune, donc ce n'est pas à proprement parler un "filtre". En faisant varier l'épaisseur du substrat on modifie la proportion de bleu : Une couche plus épaisse donne une lumière plus "chaude", mais étant donné que l'on converti un photon bleu en photon jaune la différence d’énergie chauffe le substrat. Dans certains cas le substrat est légèrement teinté d'orange pour modifier la teinte de la lumière produite, au prix d'une perte de rendement conséquente.2 points

-

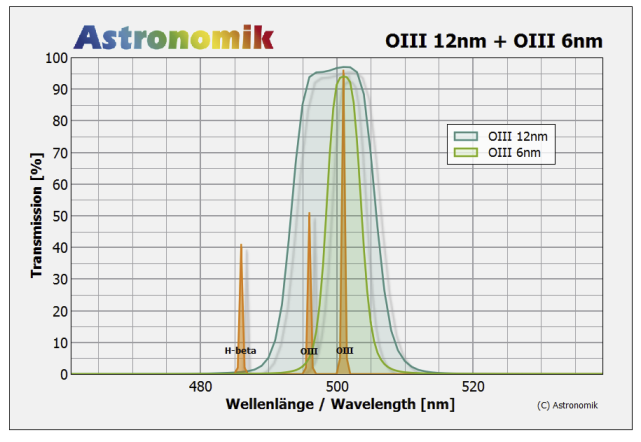

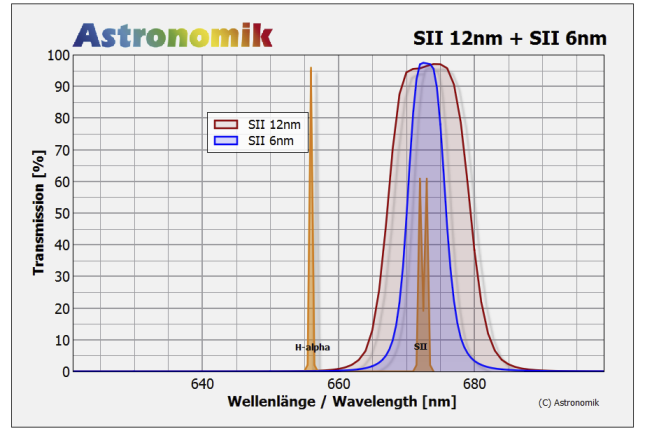

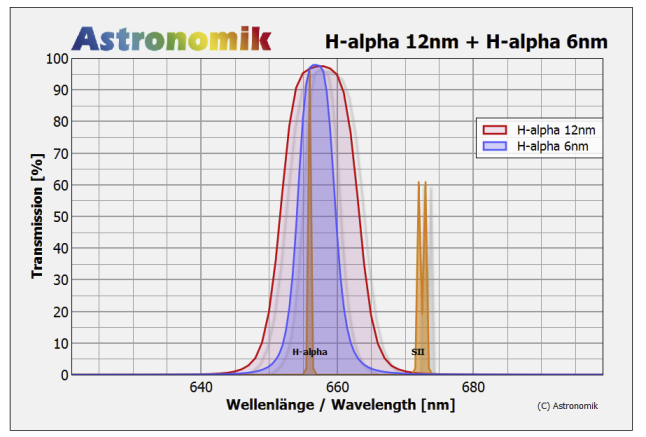

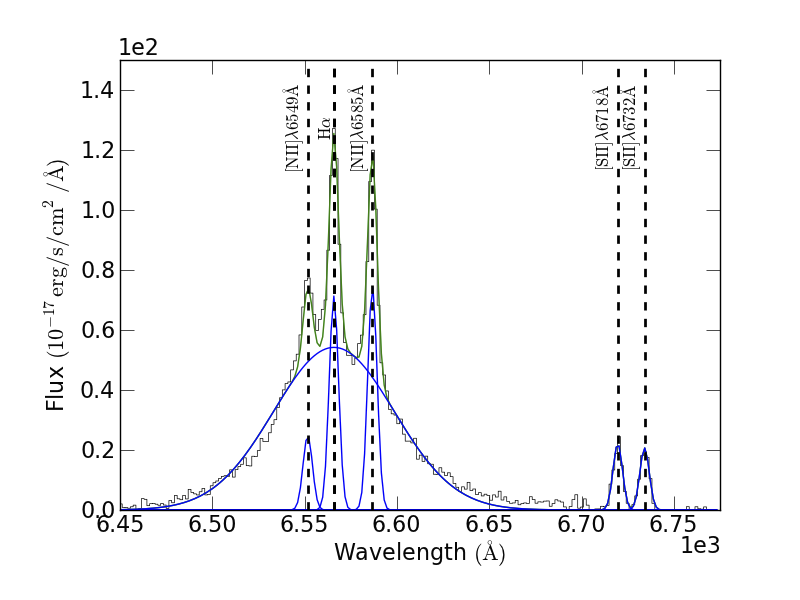

Salut à tous, je profite d'une excellente discussion qui a eu lieu récemment sur WA pour en faire un topic unique afin que les infos ne tombent pas dans les limbes du forum Petit préambule : les différents gaz intéressants en astrophotographie des nébuleuses Wikipédia : En astronomie, les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisé dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d'une étoile chaude proche et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses. L'ionisation est en général produite par les photons à grande énergie émis par une étoile jeune et chaude se trouvant à proximité. Souvent, un amas entier de jeunes étoiles effectue le travail. Cette ionisation échauffe le milieu interstellaire environnant. La couleur des nébuleuses dépend de leur composition chimique et de l'intensité de leur ionisation. Beaucoup de nébuleuses en émission sont à dominante rouge, la couleur de la raie de l'hydrogène alpha à 656,3 nanomètres de longueur d'onde, en raison de la forte présence d'hydrogène dans les gaz interstellaires. Si l'ionisation est plus intense, d'autres éléments peuvent être ionisés et les nébuleuses peuvent émettre non seulement dans d'autres nuances de rouge (soufre II à 671,9 et 673,0 nm), mais aussi dans le vert (oxygène III à 495,9 et 500,7 nm) et dans le bleu (hydrogène bêta à 486,1 nm). Ainsi, en examinant le spectre des nébuleuses, les astronomes peuvent déduire leur composition chimique. La plupart des nébuleuses en émission sont formées d'environ 90 % d'hydrogène, le reste étant de l'hélium, de l'oxygène, de l'azote et d'autres éléments. La bande passante des différents gaz ionisés : l'hydrogène H-béta (Hb) : bande passante 486nm (se trouve dans le bleu) l'oxygène (OIII) : bande passante 496nm à 501nm (se trouve dans le bleu-vert) l'azote (NIIa + NIIb) : bande passante 655nm à 658nm (se trouve dans le rouge) l'hydrogène H-alpha (Ha) : bande passante 656nm (se trouve dans le rouge) le soufre (SIIa + SIIb) : bande passante 672 à 673nm (se trouve dans le rouge) On voit que certaines bandes passantes sont très proches : Le Halpha et le NIIa sont quasiment confondus, et le NIIb est espacé de seulement 2nm Le SIIa et SIIb sont confondus, on obtient un ensemble SII de 2nm d'espacement Le SII est relativement proche du Ha, espacé de seulement 16nm Enfin le OIII et le Hbéta sont très proches, espacés de seulement 10nm Qu'est-ce que le SHO, le HOO ? C'est une technique d'imagerie qui consiste à prendre des images à l'aide d'une caméra monochrome équipée successivement de filtres qui laissent passer le SII, le Ha et le OIII (soit S, H, O). On va pour cela utiliser une roue à filtres équipée de ces 3 filtres, puis une fois les 3 séries d'images prises, on va reconstituer une image couleur selon les spécifications suivantes : Palette Hubble : le SII pour la couche rouge (pour rappel le SII est bien dans le rouge) le Ha pour la couche verte (pour rappel le Ha est aussi dans le rouge !) le OIII pour la couche bleue (pour rappel le OIII est dans le bleu-vert !) Pourquoi ? Tout simplement parce que le vert est la couleur que l'oeil voit le mieux (les détails notamment). Par conséquent les gars de la Nasa, pour les images de Hubble avec filtres S, H et O, ont imaginé placer le Ha dans le vert puisque c'est le gaz qui se trouve le plus abondamment dans les nébuleuses en émission. Ensuite, ils ont décidé de coller le SII dans le rouge naturellement, et le OIII dans le bleu. Un exemple d'image SHO (un peu pourrie puisque réalisée le soir du solstice d'été à 3kms de Paris avec la Lune !!) avec ASI183 mono et filtres Astronomik SHO 6nm : Palette HOO : le Ha pour la couche rouge (logique puisque rouge) le OIII pour la couche verte (logique aussi puisque bleu-vert) le OIII pour la couche bleue (logique encore puisque bleu-vert) On obtient alors une colorimétrie plus proche de la réalité, contrairement au SHO qui est entièrement en fausses couleurs. De plus on économise un filtre puisqu'on n'utilise pas le SII. C'est une technique intéressante car avec seulement 2 filtres ont obtient une image couleur sympa, alors qu'en LRVB il faut 4 filtres et autant de séries d'images. Un exemple d'image HOO (toujours réalisée à 3kms de Paris proche du solstice) avec ASI183 mono et filtres Astronomik H et O 6nm : Qu'est-ce qu'un filtre multi-bandes ? C'est un bout de verre (!) traité spécifiquement afin de laisser passer certaines bandes passantes utiles en astrophotographie, pour faire ressortir les nébuleuses. A la différence des filtres anti-pollution lumineuses qui sont spécialisés pour bloquer les longueurs d'onde des lampes au sodium et autres saloperies (!), les filtres multi-bandes sont là pour laisser passer spécifiquement certaines longueurs d'onde. Les filtres anti-pollution sont les CLS, UHC, LPR, LPS etc.. Et à la différence des filtres SII, Ha et OIII qui sont dédiés aux caméras monochromes, les multi-bandes prennent tout leur sens avec les caméras couleur, puisqu'on va imager toutes les bandes passantes en one-shot ! Il en existe 3 sortes : les filtres bi-bandes : ils filtrent typiquement le Ha et le OIII (ou le SII et le OIII) les filtres tri-bandes : se sont en fait des filtres bi-bandes mais plus espacés et de fait ils englobent plusieurs bandes (typiquement Ha et OIII + Hb qui sont très proches) les filtres quadri-bandes : là aussi on peut dire que ce sont des bi-bandes à bande passante très large (typiquement Ha + SII et OIII + Hb), ou alors de vrais quadri-bandes mais nous allons voir plus loin qu'ils n'ont pas d'utilité réelle Comment les utiliser avec une caméra ou un APN couleur ? Comme on ne va généralement utiliser qu'un seul filtre pour notre séance d'imagerie en One-shot, il suffit de les monter dans un tiroir à filtres (ou Filter Drawer en anglais). Les filtres sont insérés dans le tiroir et peuvent être interchangés sans démonter le train d'imagerie. Par exemple devant une ASI2600MC ça donne ceci avec le tiroir à filtres ZWO M48/M42 : Vous pouvez utiliser le même montage pour un APN, ou insérer directement la version clip du filtre contre le capteur de l'APN : Comment se comportent-ils avec une caméra ou APN couleur ? Pour comprendre comment se comportent ces filtres avec une caméra couleur, il faut déjà comprendre comment elles fonctionnent... Une caméra couleur c'est la même chose qu'une caméra mono sauf que sur chacun des pixels on a placé successivement des filtres rouges, verts et bleus afin de constituer une matrice dite de Bayer, qui une fois interpolée, reconstituera l'image couleur. Et on les a placés dans cet ordre là (il y a 2 fois plus de pixels avec filtres verts que de pixels avec filtres bleus et rouges, car le vert est ce que l'oeil voit le mieux) : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Etc... Maintenant si on place par exemple un filtre Ha par-dessus tout ça, il reste quoi ? Le Ha étant dans le rouge, il reste : R___R___ ___R___R __R___R_ _R___R__ Etc.. Alors qu'une caméra mono avec le même filtre Ha aura reçu : RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR En terme de signal, le canal rouge a reçu tout le flux nécessaire, pas moins qu'une cam mono (en réalité un peu moins à cause des filtres rouges sur les pixels qui réduisent un peu le flux) En terme de résolution en revanche, il ne reste plus qu'un pixel sur 4 puisqu'on a perdu les VV et le B. En chiffres : c'est un peu comme si on réalisait un bin2 sur la caméra, il nous reste donc : 50% de résolution en Halpha (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution en SII (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 86% de résolution en OIII (soit racine de 3/4) soit une perte de 14% par rapport à une caméra mono. Si on travaille en RVB pur, sur une cam couleur il nous reste : 50% de résolution dans le rouge (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution dans le bleu (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 70% de résolution dans le vert (soit racine de 2/4) soit une perte de 30% par rapport à une caméra mono. Mais il ne faut pas oublier que les algorithmes de dématriçage ont bien évolué et qu'on fait maintenant du traitement en drizzle 2x, ce qui diminue un peu la perte. Et le rapport plaisir/emmerdement est bien plus favorable sur la caméra couleur Ça c'était par rapport à des filtres mono-bande Ha, SII ou OIII. Voyons maintenant comment va se comporter notre caméra couleur (ou l'APN) avec un filtre multi-bandes : Si on reprend notre exemple ci-dessus : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB et qu'on applique un filtre duo-band Ha-OIII, il reste : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Les pixels rouges ont reçu du halpha et les pixels verts et bleus ont reçu du OIII. Intéressant non ? Un exemple d'image HOO (réalisée à 50kms de Paris) avec ASI2600MC et filtre Optolong L-Enhance, le tout en One-shot : Comment traiter les images couleurs avec filtre multi-bandes ? Vous pouvez soit traiter votre image comme une simple image RVB. Ou alors utiliser un script spécifique qui va extraire le signal Ha de la couche rouge, et le signal OIII des couches vertes et bleues, vous récupérez alors 2 images Ha et OIII puis reconstituez l'image couleur en composition HOO. Le tout nouveau SiriL 0.99 béta possède une telle commande et le script associé, ainsi que Pixinsight ou Astro Pixel Processor (APP). L'image ci-dessous, réalisée (à 3kms de Paris) avec une ASI2600MC et le L-Extrême, a reçu un pré-traitment avec extraction Ha+OIII grâce au script SiriL : Et cette fois-ci la même image, mais avec un pré-traitement classique RVB, toujours dans SiriL : Et au fait, avec un filtre multi-bandes on peut aussi faire du mono-bande ! D'ailleurs avec une caméra couleur on peut aussi faire du noir et blanc ! Avec le filtre L-Extrême sur l'ASI2600MC, récupération de la couche Ha uniquement sous SiriL (et toujours à 3kms de Paris !) : Les différents filtres Multi-bandes sur le marché Tout d'abord un peu d'excellente lecture avec ce rapport d'un membre de Cloudynights qui a testé une dizaine de filtres différents : http://karmalimbo.com/aro/reports/Test Report - Multi Narrowband Filters_Feb2020.pdf Un tout nouveau filtre est arrivé sur le marché et il est disponible depuis le 1er juillet 2020. C'est le filtre Optolong L-Extrême. Ici à côté du filtre anti-pollution L-Pro : Il est dispo chez Optique Unterlinden (importateur) au tarif de 290 euros https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-extreme-optolong-coulant-508mm-c2x31837848 EDIT : j'apprends à l'instant que l'IDAS NBX vient également de sortir début juillet 2020 au tarif de 299 dollars, je l'ai ajouté à la liste ci-dessous. EDIT 2 (06/02/2021) : suite à des soucis de halos sur les étoiles brillantes, le IDAS NBX est retiré du marché et une campagne de rappel a lieu actuellement auprès des acheteurs. Il est remplacé par le tout nouveau NBZ. Les filtres disponibles avec leurs bandes passantes du plus espacé au plus serré : Tous ces filtres existent en 31.7mm, 48mm et certains existent également en version clip pour certains APN. Les prix indicatifs sont pour le modèle M48. Optolong L-Pro (190€) : Ha, SII, NII, OIII, Hb (bande passante inconnue) équivalent à un CLS ou UHC mais avec les bandes plus serrées, on pourrait presque le considérer comme un multi-bande aussi je le place ici Altair quadri-band (249€) : (Ha + SII) 35nm et (OIII + Hb) 35nm Idas NB1 (269€) : (Ha + SII) 20nm et (OIII + Hb) 35nm ZWO bi-band (206€) : Ha 15nm et (OIII + Hb) 35nm (on devrait l'appeler tri-band d'ailleurs puisque le OIII recouvre le Hb également) Altair tri-band (259€) : Ha 12nm et (OIII + Hb) 35 nm Optolong L-Enhance (199 euros) : Ha 10nm et (OIII + Hb) 30nm Idas NB2 (259€) : Ha 15nm et OIII 15nm Idas NB3 (259€) : SII 15nm et OIII 15nm STC Duo-Narrowband (369€) : Ha 10nm et OIII 10nm Idas NBZ (299€) : Ha 10nm et OIII 10nm Optolong L-Extreme (290 euros) : Ha 7nm et OIII 7nm Antlia ALP-T (450 euros) : Ha 5nm et OIII 5nm Triad Quad-band (1350€) : Ha 4nm SII 4nm OIII 4nm Hb 5nm * * Le Triad est le tout premier filtre multi-bandes qui soit sorti sur le marché, mais il est d'une part très cher et ses bandes serrées n'ont pas d'avantage particulier sur les autres dans la mesure ou la caméra couleur ne fera pas la distinction entre le Ha et le SII puisque les 2 sont dans le rouge, les 2 bandes seront donc confondues, et idem pour le OIII et le Hb. On peut donc considérer que c'est plutôt un excellent (Ha + SII) 8nm et (OIII + Hb) 9nm Conclusion Il en résulte que l'Optolong L-Extrême possède un excellent rapport bande passante/prix (le Triad est à plus de 1350 euros !!) et le Idas NBX est promis également à un bel avenir si sa qualité optique est identique au reste de la gamme Idas. Reste à voir la qualité intrinsèque des verres utilisés dans chacun de ces filtres, Altair, ZWO, Optolong et STC sont chinois, alors que Triad est américain et Idas est Made in Japan (Les Idas sont connus pour avoir une excellente qualité optique). Il faudra voir à l'usage si c'est plus intéressant d'avoir un pur bi-band Ha + OIII plutôt qu'un quadri-band (Ha + SII) et (OIII + Hb). Pour du HOO pur, c'est évident, mais pour certaines nébuleuses ça reste à voir. Enfin si vous souhaitez réaliser du vrai SHO avec une caméra couleur, sachez que c'est possible. Techniquement c'est impossible avec un seul filtre car le Ha et le SII sont tous les 2 dans le rouge et les pixels rouges de la caméra couleur ne sauront pas faire la distinction entre les 2 bandes. Mais en utilisant 2 filtres (chacun sur une session d'imagerie) : IDAS NB2 qui laisse passer le Ha et le OIII IDAS NB3 qui laisse passer le SII et le OIII on reconstruit alors le SHO au traitement en récupérant la couche Ha du NB2, la couche SII du NB3 et la couche OIII du NB2 et du NB3 Notre ami @Steph_2.0 utilise cette technique depuis quelques temps avec beaucoup de succès. Exemple d'image SHO réalisée par lui-même avec une ASI2600MC (quand même 40 heures de pose !!)1 point

-

Salut, J'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de publier mon cinquième roman ! CP 1919 est mon cinquième roman, après Soixante Nanosecondes (2013), Meurtre au Gran Sasso (2015), La dernière Supernova (2017) et Trous noirs en eaux profondes (2019). Retrouvez le en accès libre, à télécharger gratuitement ici : https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/p/cp-1919.html A l’automne 1967, Jocelyn Bell, alors étudiante en thèse à Cambridge, découvrait fortuitement le premier pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide. Il fut rapidement suivi par trois autres, à peine deux mois plus tard. Sa découverte fut à l’origine d’une petite révolution en astrophysique, donnant la preuve directe que le processus de l’effondrement gravitationnel des étoiles était bien réel. Jocelyn Bell est surtout restée célèbre pour n’avoir pas reçu le prix Nobel, qui fut décerné à son directeur de thèse en 1974. Jocelyn Bell est devenue une icône pour les jeunes générations dans la communauté des radioastronomes et c’est encore le cas cinquante-cinq ans plus tard, notamment dans un groupe de jeunes doctorants qui traquent des sursauts radio d’origine encore inconnue et qui sont prêts à suivre à la lettre ce que Jocelyn Bell leur conseille de faire… lutter pour le futur.1 point

-

Salut, j'ai commencé avant-hier un projet de mosaïque sur un champ très classique, le quintette de Stephan, la galaxie NGC7331 et le "Deer lick group" en arrière plan de celle-ci. Je l'avais déjà shooté en une seule tuile l'année dernière avec l'ASI1600 mais je pense qu'avec les petits pixels de l'ASI183, et le meilleur suivi de l'AP900 je peux obtenir un meilleur résultat. Voici déjà 5h de luminance sur le Quintette de Stefan, avec une bonne stabilité (2.1" de FWHM après empilement) mais des voiles d'altitude diminuant le RSB , déjà bien affecté par la pollution lumineuse parisienne (clic droit pour la full) : Une colorisation provisoire avec les couches RVB de l'année dernière )qui étaient de qualité assez médiocre et avec un cadrage différent) en attendant de les refaire, avec des détails sympas : La résolution est bien meilleure que celle de l'année dernière, ça m'encourage à continuer quand le ciel le voudra bien Détails techniques : Astrographe 200/800 carbone optiques Zen + Wynne 2.5" sur AP900 Guidage OAG + ASI120MM, ASIAIRv1 Luminance 300*60sec à gain 110, -10 °C avec l'ASI183mm Chrominance 45*60 sec à gain 76 -10 °C, par couche avec l'ASI1600mm Conditions de turbulence correctes (FWHM de 2.1" après empilement), voiles d'altitude, pollution lumineuse (Tour Eiffel à 20km) Empilement Siril, traitement PI et Rawtherapee bonne journée, Dan1 point

-

1 point

-

C'est juste fabuleux,niveau couleurs et détails! Une merveille O________O1 point

-

1 point

-

Bonsoir Seb excellente image grand champ! felicitations Pour la suite...il y a plus gros car cela le mérite je pense. Profitons du diamètre alain1 point

-

1 point

-

1 point

-

1 point

-

1 point

-

Ah oui, et c'est très beau ! Je disais juste que c'est encore mieux, et nettement, à 250 mm. En tout cas j'adore ton dessin de l'amas. Il faut être drôlement courageux pour ça ! -------------- Normalement le seeing mesure la turbulence du ciel, pas la transparence. Or trouver de faibles nébuleuses est un problème de transparence. Du coup suite à cette discussion je viens de mettre sur mon site une nouvelle liste : le Messier Fois Deux. − La liste :http://www.astrosurf.com/bsalque/messier2.txt − Les explications : http://www.astrosurf.com/bsalque/messier2-p.txt (C'est toujours le même format que la liste des objets basiques.) J'avais fait cette liste pour moi en 2018, c'était en quelque sorte mon programme d'observation. Mais je n'avais jamais pensé à la mettre sur mon site. Et là, puisqu'on parle de trouver des objets adaptés à un 250 mm, je me dis qu'elle répond parfaitement à la question !1 point

-

1 point

-

Bonjour ! Voyons ces objets... Ces deux galaxies ont une très faible brillance de surface : toutes les deux sont à 14,7 par minute d'arc carrée. Pour comparaison, celle de M33 est de 14,2 ; celle de M101 est de 14,8. Voilà, elles sont aussi peu lumineuses que M101. Mais avec une magnitude globale nettement plus faible. Elles sont donc accessibles à un télescope de 250 mm, mais sous un très bon ciel, et uniquement sous forme de vagues taches floues relativement larges, détectées en vision décalée. C'est une nébuleuse diffuse, encore un objet à faible brillance de surface. Elle réagit bien aux filtres UHC et OIII. Si tu en as un, essaie, ça peut la révéler. Il est inmanquable autour d'une étoile visible à l'œil nu. Tu as peut-être pris une mauvaise étoile ? Celui qui t'a conseillé cet objet est un farceur ! Ces nébulosités de très grande taille ont une magnitude de surface extrêmement faible. Elles sont cataloguées dans le IC, pas dans le NGC : ce sont des objets pour la photo, pas pour le visuel. Avant de les chercher, commence par la tête de Cheval, c'est plus « facile »... (Je plaisante, hein !) La première est une nébuleuse IC, la seconde est une nébuleuse à réflexion, très faible mais observable : tu dois avoir l'impression qu'il y a de la buée autour d'une étoile brillante, un peu comme la nébuleuse de Mérope. On doit deviner un truc en vision décalée, peut-être en bougeant le champ. Quand tu auras vu la nébuleuse de Mérope, tu pourras tenter NGC 7023 : ce sont deux objets de même nature. Les nébuleuses d'automne que je te conseille sont moins connues (pas de surnom, peu photographiées, donc pas à la mode) mais accessibles plus facilement : NGC 7538 dans Céphée, NGC 1491 dans Persée. Attention, LH44 parle de jumelles de 100 mm ! Personnellement j'adore NGC 7789 au 300 mm chez moi, mais je l'ai déjà vu au 250 mm sous un ciel bien noir et c'était aussi bien. Au 200 mm c'est déjà moins spectaculaire. Il faut atteindre la magnitude 12,5 pour reconnaître l'amas (en-dessous on voit une tache floue, avec éventuellement une poignée d'étoiles si on n'est pas loin de 12,5). Justement, les jumelles de 100 mm ont une magnitude limite de presque 13, donc c'est OK. Mais avec mes 15×70, par exemple, je ne suis qu'à la magnitude 12 (en pratique je dirais même 11, ce sont des jumelles chinoises à bas prix) : ce sera juste une tache floue.1 point

-

Re bonjour à tous! Alors, hier, j'utilisais surtout le 25 mm d'origine... pour trouver justement... je sais qu'il y en a parmis vous qui vont être outré par ce que je vais dire: j'ai un ES 14 mm 82 ° mais au finale, je garde mon 25 d'origine. Je trouve qu'il est plus confortable que ce 14.. ensuite, lorsque je trouve (comme M76) je passe sur mon 8.8 que je trouve formidable pour le coup ! OK, donc, ce soir, je prend aussi les jumelles à coté de moi ! c'est noté !!! OK, donc, dans ma liste d'objet à faire, je dois pouvoir rayer tout ceux la... je vais essayer de voir si il y a des liste qui répertorie ces objets la... J'avais ce 25 mm la.. mais oui.. comme j'ai pas forcément l'ordinateur à coté de moi, ou mon téléphone (je cloitre mes chats à l'intérieur la nuit, pour qu'il ne se fasse pas "manger"... quand j'oublie le téléphone, c'est dur de retourner le chercher sans avoir le chat qui miaule et qui pourrait réveiller mon mari... mais hier, j'avais le tel... J'utilise Stellarium avec le mode nuit... et parfois, je vérifie avec .. mais en zoom, il me montre un truc informe... M33, ca va bien, ça, je trouve facile. M101 aussi ça va... vu déjà tout plein de fois... c'est pale, c'est certain, mais au printemps, on avait des ciels plutôt limpides... ça faisait parti des listes du club de la girafe... trouvé assez rapidement avec les cartes. ça effectivement, j'y arrive pas non plus.. j'ai laissé tomber.. il me faut quelques succès pour rester motivée !!! 😉 je m'y attaquerais lorsqu'on aura de nouveau un ciel plus limpide qu'en été... ça fait pas mal de temps que tu m'aide c'est bien vrai. Tu as répondu à beaucoup de mes questions et c'est l'occasion de te dire encore merci!!! Possible! Le téléchargement en cours!! je l'avais pas installé.. beaucoup parlent de Stellarium ou Skysafari et comme je connais le premier depuis très longtemps.. j'avais pas chercher à voir l'autre.. Pourtant, je crois que c'est pas la première fois qu'on me le conseil... je viens de voir qu'il y avait une version gratuite. J'étais persuadée que c'était payant ! Donc, ça y est ! je vais comparer !!! Merci du conseil Hier soir, c'est bien vrai que c'était pas fameux.. j'avais un seeing vers 1... donc, j'avais espérer que ça serait bien, mais les nuages, c'était pas ça... Ce soir: je retente le coup, mais cette fois: - Avec Sky Safari - Avec mes jumelles 12*60 - Avec ma petite lunette à coté du Dobson (car j'ai pas de quoi grossir MOINS avec le 254, au 25, je crois que d'après les calculs, je suis au minimum) - et j'essaye de trouver quels sont les objets qui sont que dans certaines bandes spectrales... chose qui va pas être facile... je sais que chaque objets émet dans des longueurs d'onde en rapport avec les gaz qui compose l'objet.. mais je suis pas certaine que les listes me donnent ces informations (mis à part chercher les objets un à un sur wikipedia ?) un Grand Merci à tous pour toutes ces réponses. Laurence1 point

-

Les super-terres ne sont pas à privilégier, par définition elles sont plus massives que la terre et donc la gravité y est plus forte. Idem pour les exoplanètes autour de naines rouges, elles doivent être proches de leur étoile et sont donc en grande majorité en verrouillage gravitationnel avec leur étoile (un côté cramé, un côté glacé). De plus les naines rouges émettent un rayonnement ultraviolet intense probablement délétère à la vie et sont sujettes à de violettes éruptions solaires. Il faudrait privilégier les recherches autour de naines oranges ou jaunes (comme le soleil). Pour l'atmosphère respirable, c'est probablement le critère le plus compliqué. L'atmosphère de la terre est respirable car elle a évolué en étant influencée par le vivant et car nous y sommes adaptés. Il n'y a pas de raisons pour qu'ailleurs l'atmosphère ait évolué exactement de la même manière. Enfin, pour y aller en l'état actuel de nos connaissances ça reste de la pure science fiction.1 point

-

C'est exactement cela qui nous fût expliqué durant la conférence de Valérie MASSON DELMOTTE. Sur ce point précis du réchauffement des océans, le point de non retour est déjà dépassé. Même si depuis ce matin, la température devenait stable ou mieux si elle commençait à baisser, l'inertie des océans est telle que nous sommes partis pour entre 5 et 8 000 ans de désordres graves. C'est la conférencière, paléoclimatologue qui l'a en partie démontré en complément du travail d'autres équipes de recherche. Les eaux de surface étant réchauffées, donc encore plus légères que les eaux de profondeur, les mécanismes habituels de brassage sont fortement ralentis limitant alors l'oxygénation de la biosphère marine. Par voie de conséquence toute la biodiversité marine va être très durablement et très fortement impactée comme le souligne bien @Pyrene. Durablement parce que les calories créées par le dérèglement des climats se retrouvent pour 91% dans la masse liquide et y sont installées pour très très longtemps sans que nous ayons la plus petite idée pour un début de réflexion quant à contourner ce processus par l’ingénierie. Nous ne pouvons plus que subir. C'est pourquoi la conférencière a bien insisté pour que la transition non pas climatique mais de Vie doit prendre impérativement deux voies. 1 ) La première nous est destinée ainsi qu'aux deux générations suivantes. Nous allons devoir imaginer des solutions immédiates et drastiques juste pour que le plus de personnes possible restent tout simplement en vie. Les fausses bonnes solutions sont légion. L'une d'elles par exemple issue de la canicule de 2003 qui a consisté à installer une climatisation dans les établissements accueillants des publics fragiles, EPHAD, Hôpitaux, etc. Cette solution certes protège les personnes sur l'instant mais en créant davantage de désordres climatiques eu égard à la consommation électrique majoritairement carbonnée, par les fuites de gaz à effet de serre provenant de ces appareils (ils représentent maintenant 20% de la consommation des appareils de régulation de la température), alors que depuis 20 ans maintenant nous aurions dû faire évoluer nos bâtiments vers une capacité à réguler structurellement la température. Le surcoût de construction à rédhibitoirement éliminé cette démarche. L'Égypte des pharaons maitrisait ces techniques maintenant oubliées et/ou pas enseignées. 2 ) La deuxième voie est pour les générations à venir sur plusieurs siècles. Elle va consisté à revoir très en profondeur toute l'organisation de la Vie à commencer par la production de nourriture. Il va nous falloir la végétaliser en profondeur. Pour cela il va aussi falloir créer des variétés, peut-être des races de végétaux peu gourmands en eau, très résilients face aux grandes variations de température. Ce sont 15 à 30 ans de processus de recherche et création. Il nous faut planter dès aujourd'hui des arbres fruitiers dont l'éclosion de printemps doit être plus tardive pour éviter les gelées tardives de plus en plus fréquentes, alors que depuis 50 ans nous avons sélectionné des arbres de plus en plus précoces car les récoltes se vendent plus cher en mars qu'en juin. Ce n'est qu'un exemple, mais toute la chaine de notre alimentation se prête à l'analyse. Pour revenir aux conséquence liées à l'océan, parmi les premières victimes nous allons trouver les populations côtières des Pays pauvres ou à économie locale qui perdent leurs ressources alimentaires majeures : la pêche. Le premier exemple est la côte Ouest de l'Afrique parmi les plus poissonneuses de la Planète, mais aussi les Pays d'Asie Sud et Sud-Est. La deuxième calamité qui va les achever sera la montée des eaux, liée à la fonte des glaciers et maintenant du pôle arctique où tout s'accélère et a quitté les scénarios les plus durs que nous connaissions pour aller vers des scénarios peut-être divergents voire de rupture. L'accroissement de température y est presque trois fois supérieur à celui des latitudes plus basses et le taux d'accroissement de la température ne fait que lui aussi augmenter. Le scenario à 4° en 2100 sous nos latitudes et donc à 5 à 8° aux pôles est très sérieusement envisagé. La Vie devient tout simplement impossible sur plus de 60% des terres aujourd'hui habitées (valeur entendue hors conférence). Le nombre de questions ayant été limité par personne je n'ai pas pu poser la question suivante. peut être un géologue du forum pourra-t-il répondre : "Si la glace du Groenland fond, le plancher sur lequel elle repose se trouve soulagé de kilomètrecube de glace et ainsi mécaniquement libéré il entamera une remontée générant de gigantesques mouvements des plaques environnantes avec un redémarrage du volcanisme le long des failles hercyniennes, Bretagne, Normandie jusqu'au Jura. Toute l'Europe de l'Ouest s'en trouverait profondément bouleversée. Est-ce un scénario envisageable ?" Lorsque cette conférence sera mise en ligne, d'ici quelques semaines par l'association "ArmorScience" https://www.armorscience.org/ je mettrai le lien dans le sujet. Ney1 point

-

Excellent !!... ça change de Jupiter ou de Saturne !!... j'adore l'animation !... bravo !1 point

-

1 point

-

1 point

-

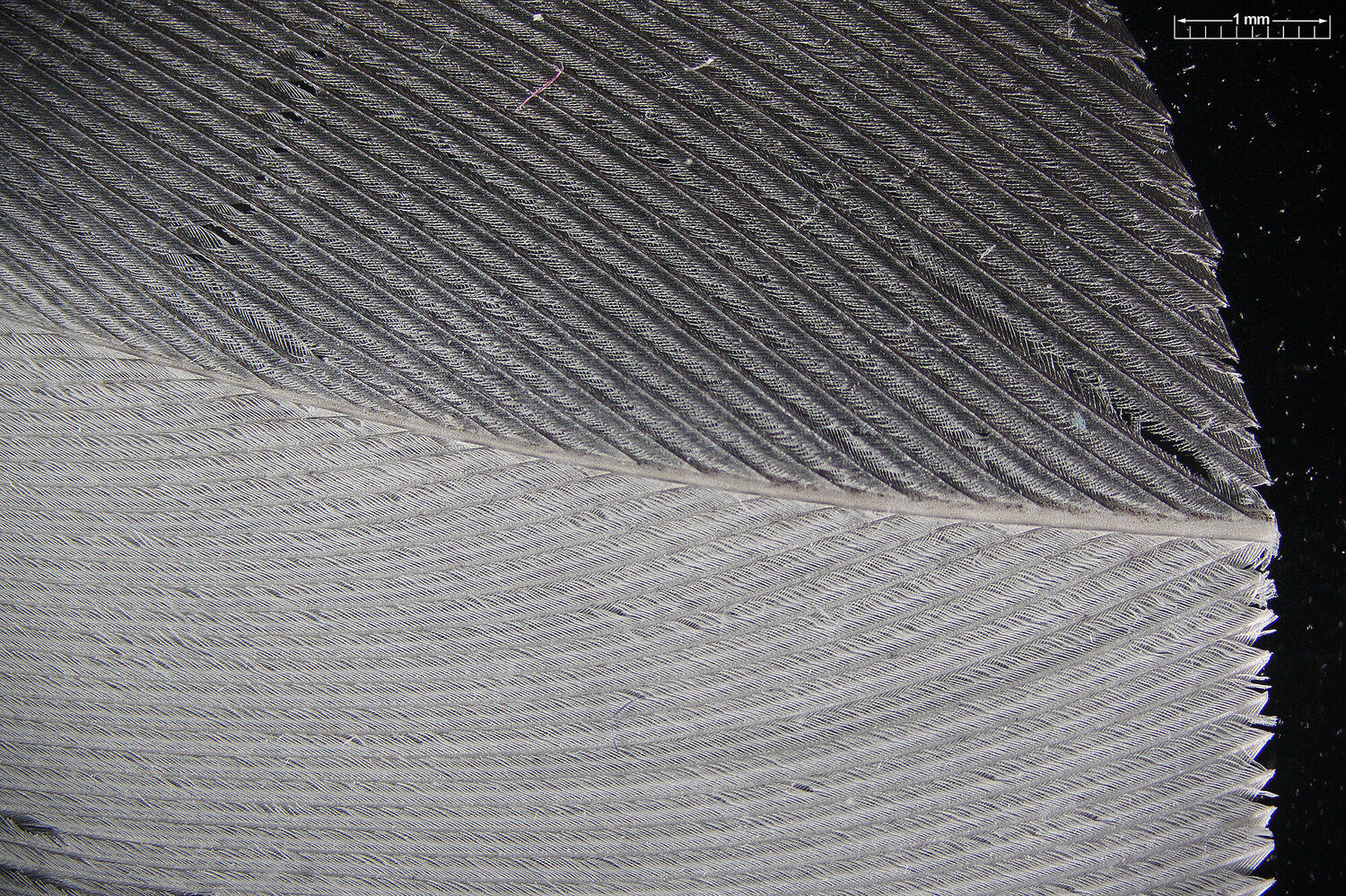

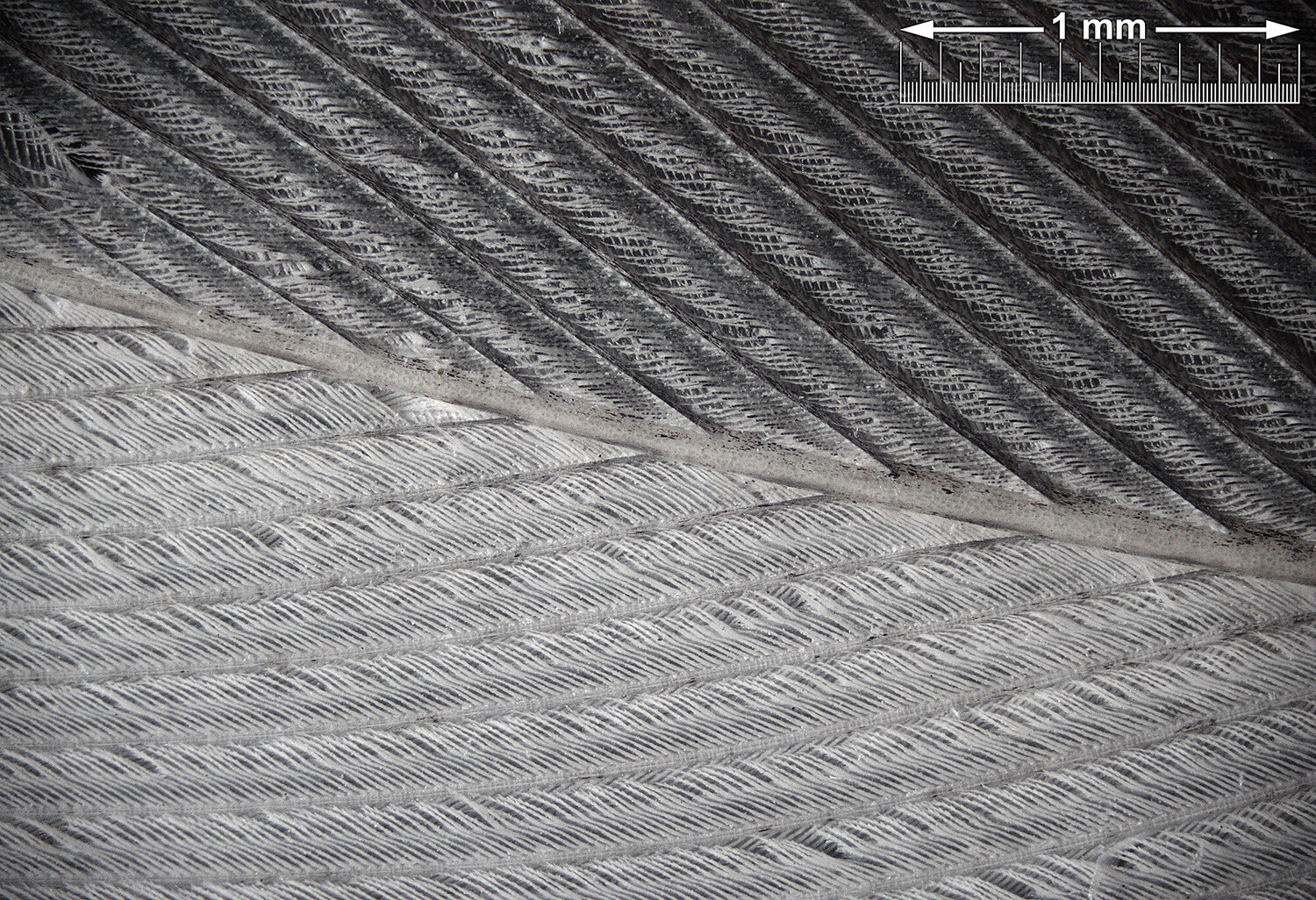

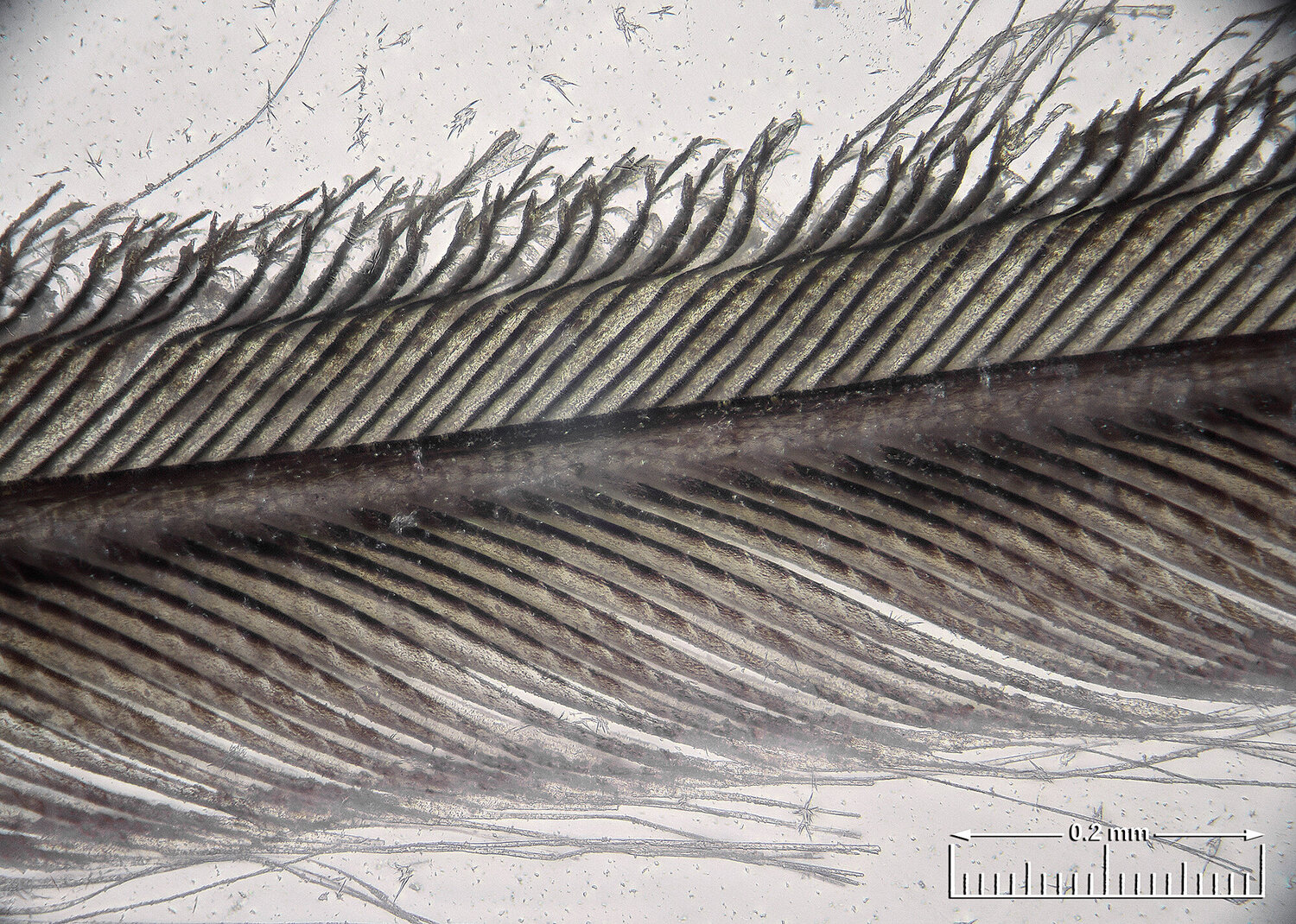

Bonjour les amis, Sympa ton œuf Charles. La composition est étonnante avec ces petites billes. Je vous partage la plume de pigeon photographiée au microscope. Objectif 4x (cliquez sur l'image pour l'agrandir) : Image stackée à partir de 5 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1 Objectif 10x (cliquez sur l'image pour l'agrandir) : Image stackée à partir de 12 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1 Objectif 4x - Partie basse de la plume avec du duvet (cliquez sur l'image pour l'agrandir) : Image stackée à partir de 6 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1 Objectif 10x - Partie basse de la plume avec du duvet (cliquez sur l'image pour l'agrandir) : Image stackée à partir de 9 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1 Objectif 40x - Détail sur une barbe de la plume (cliquez sur l'image pour l'agrandir) : Image stackée à partir de 26 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1 Amicalement, FRanck1 point

-

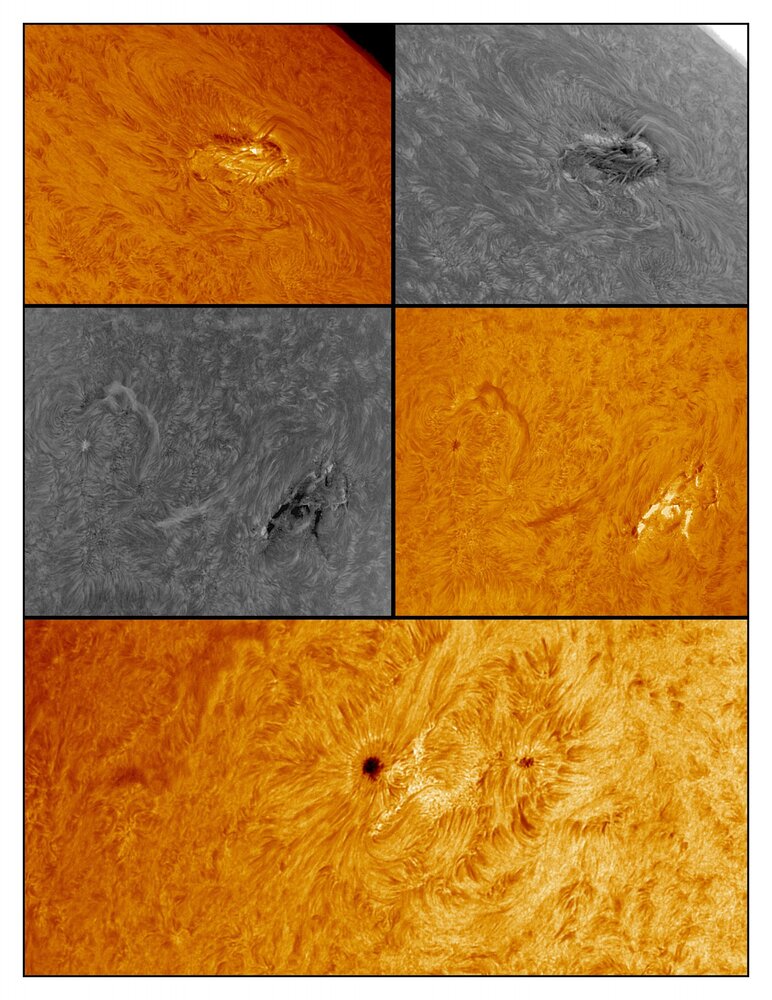

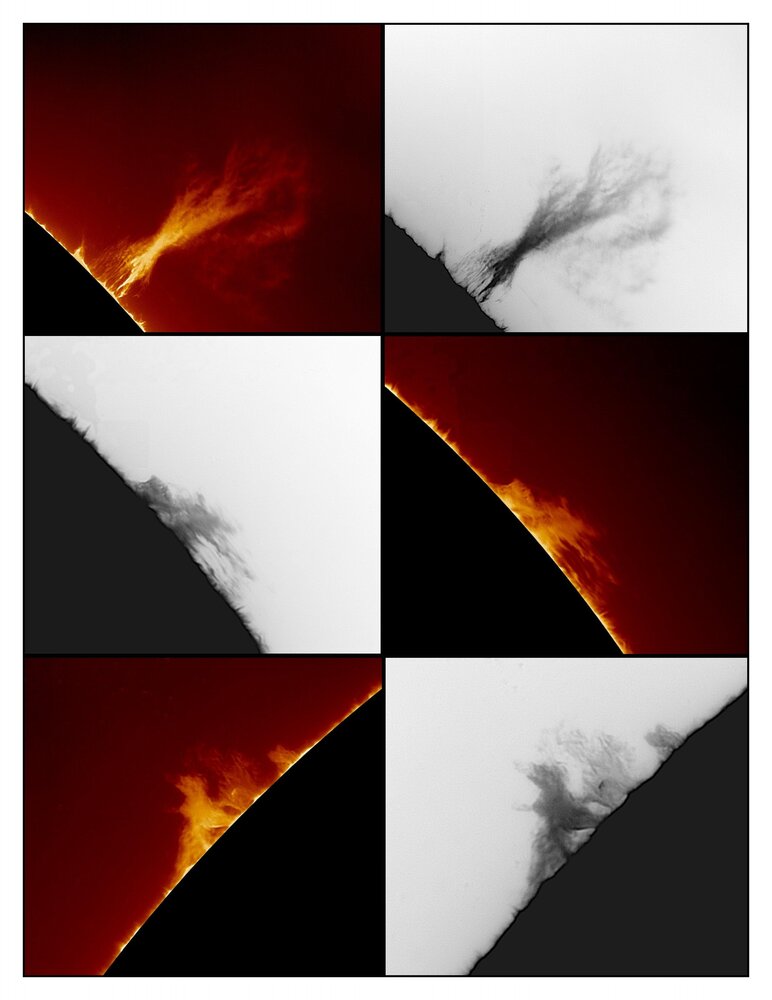

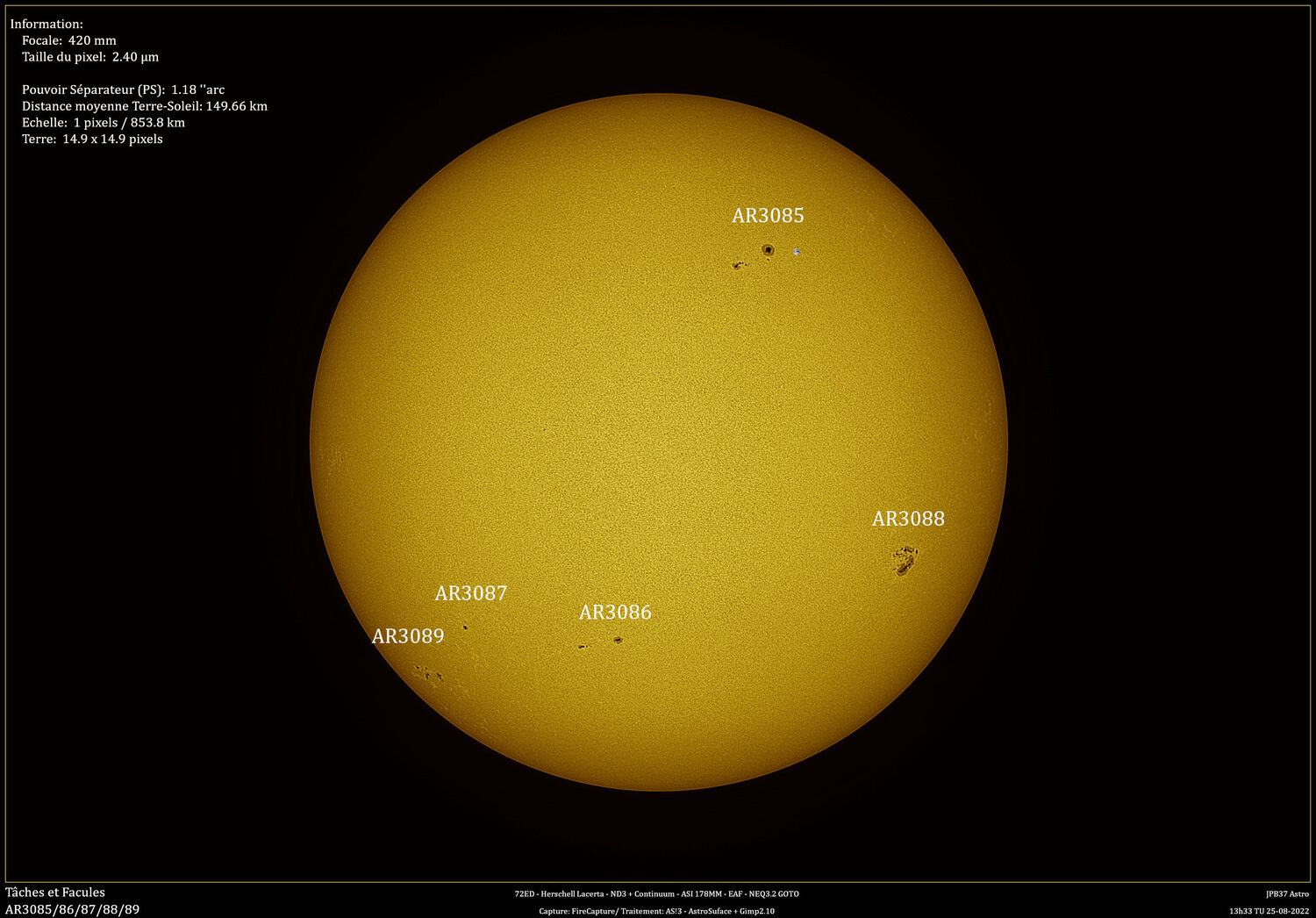

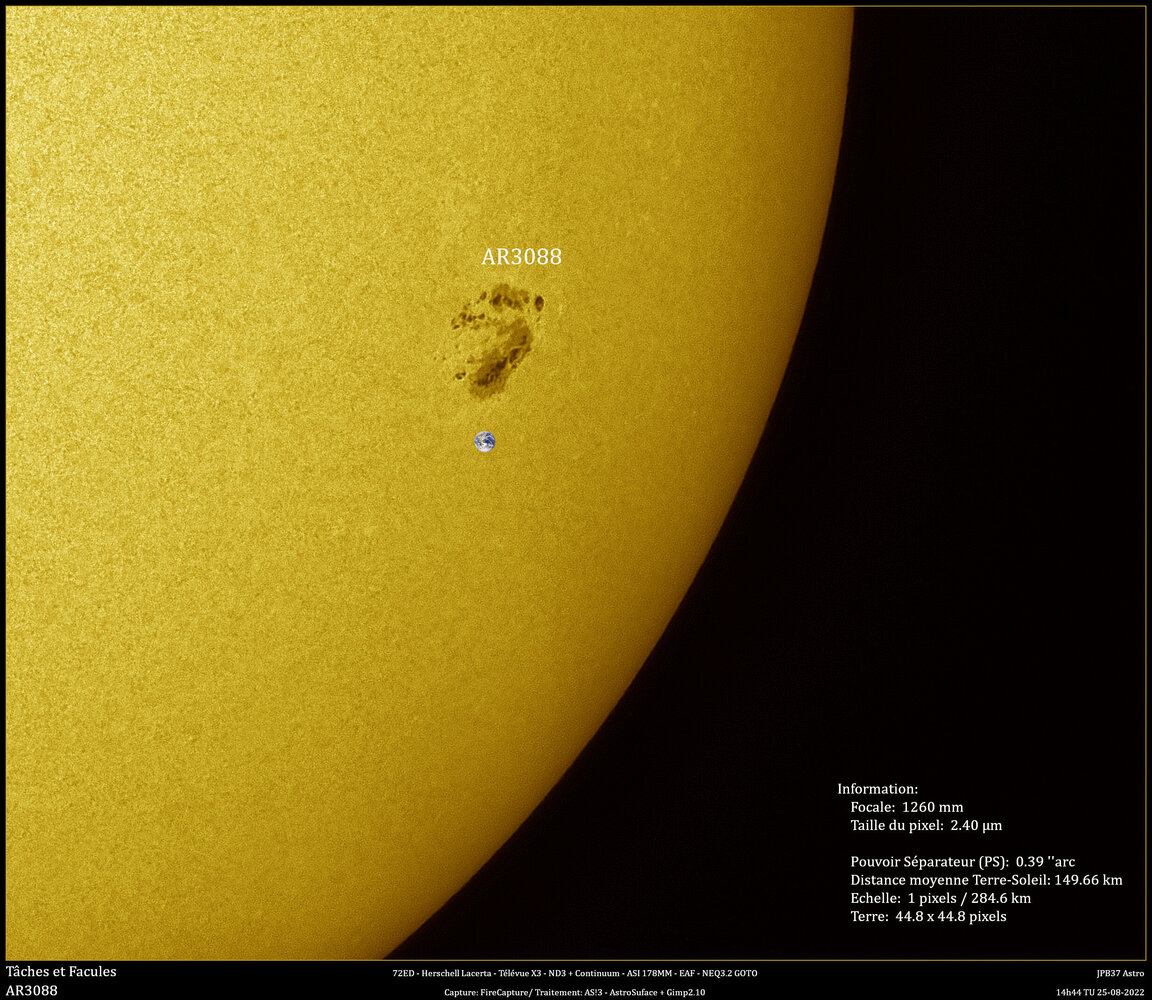

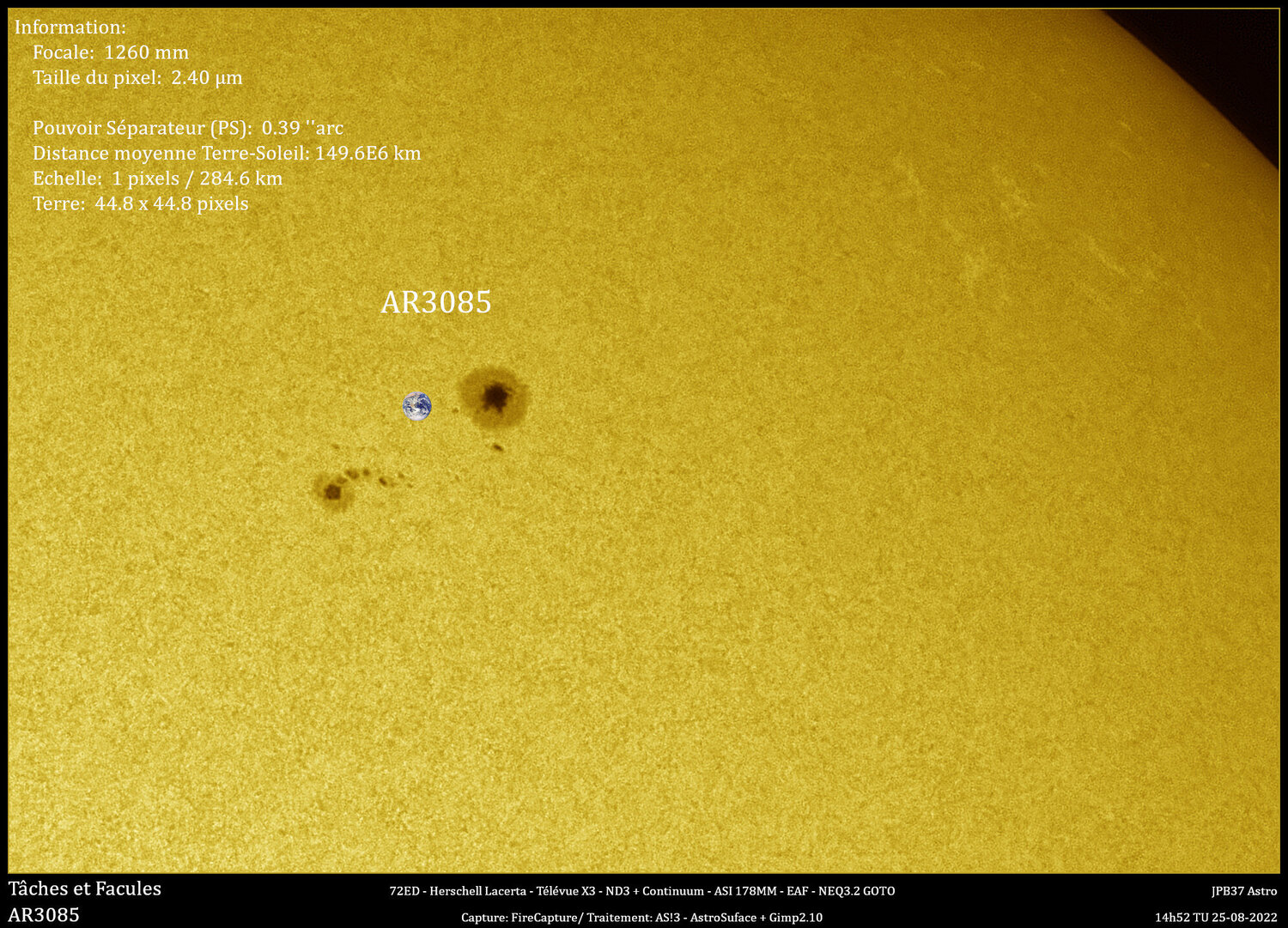

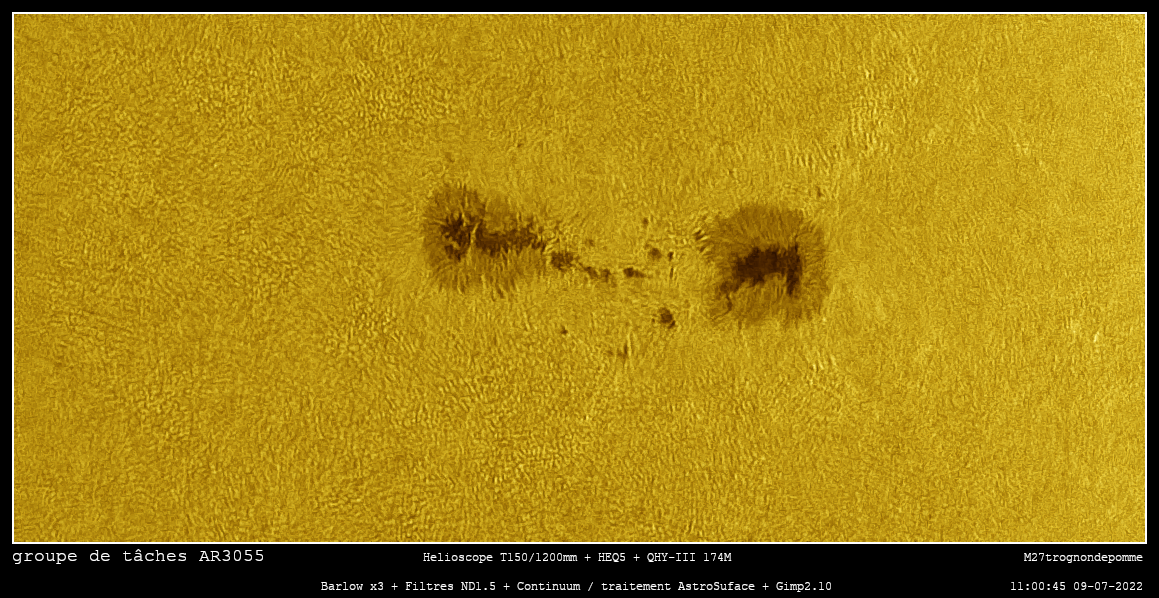

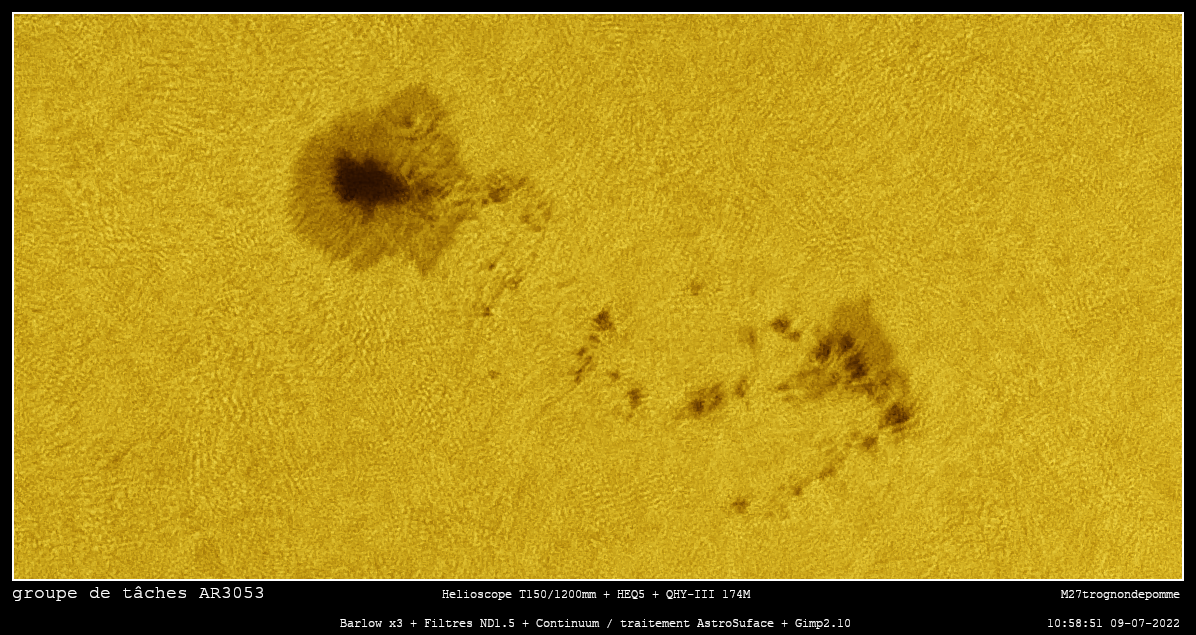

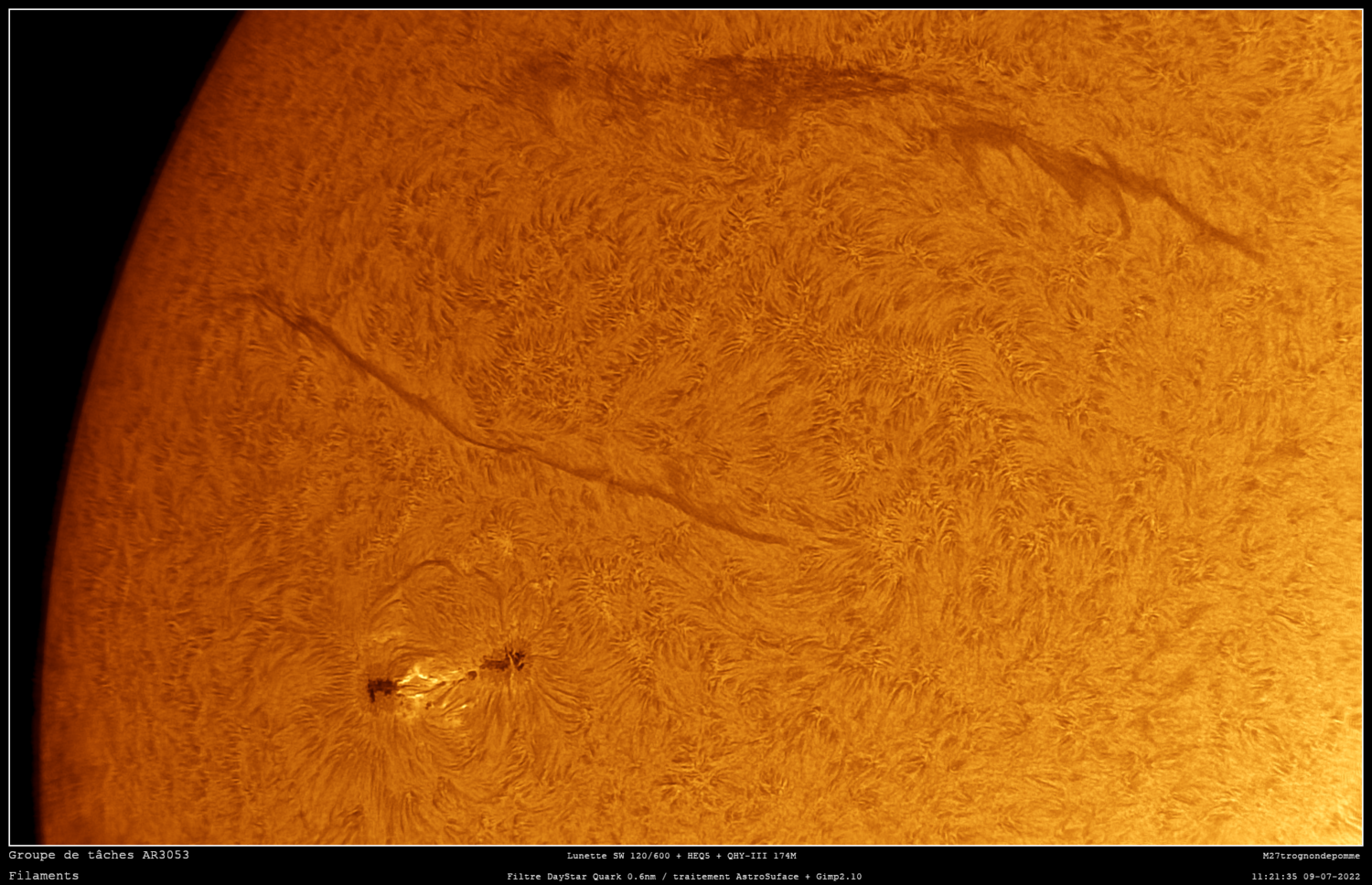

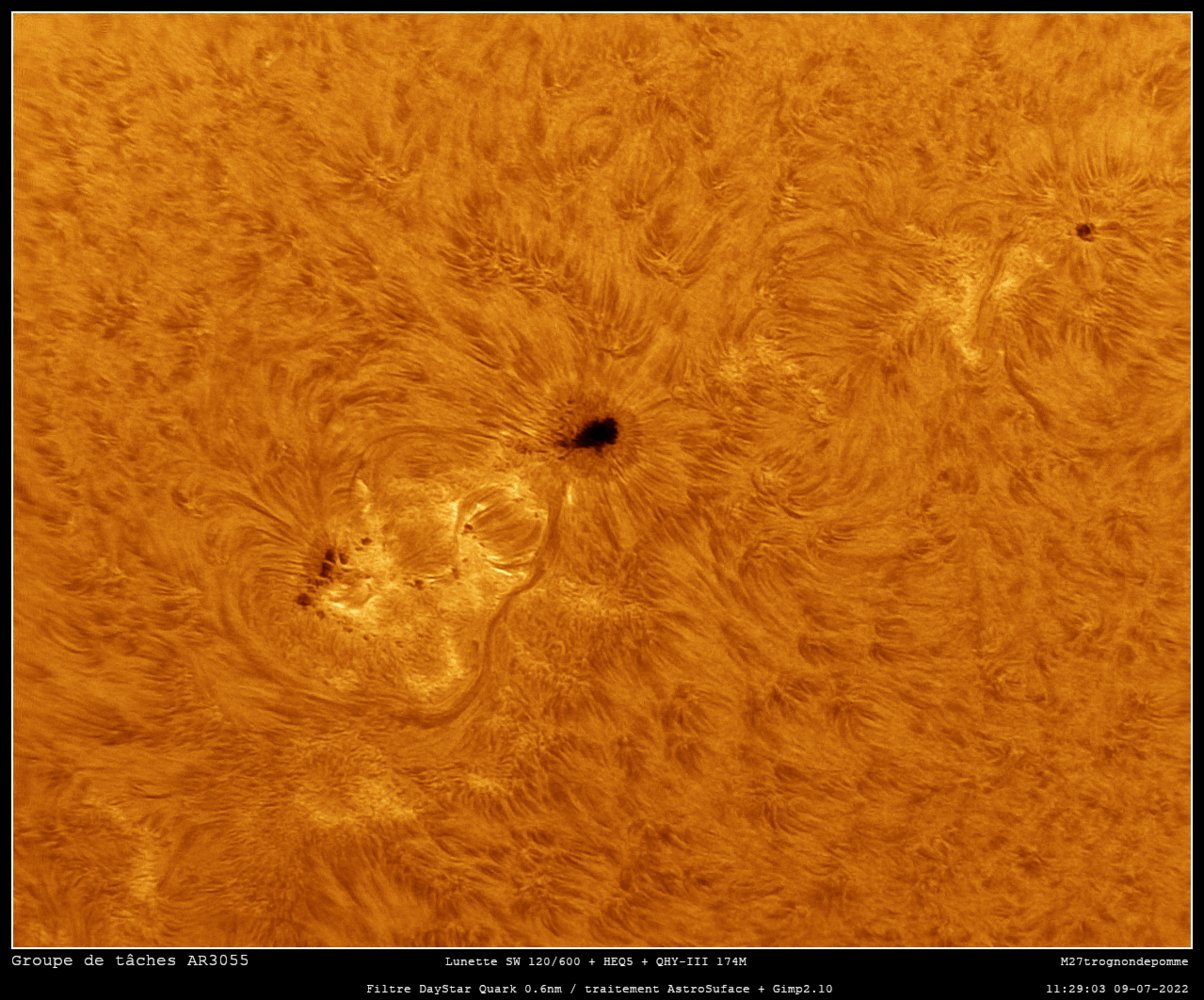

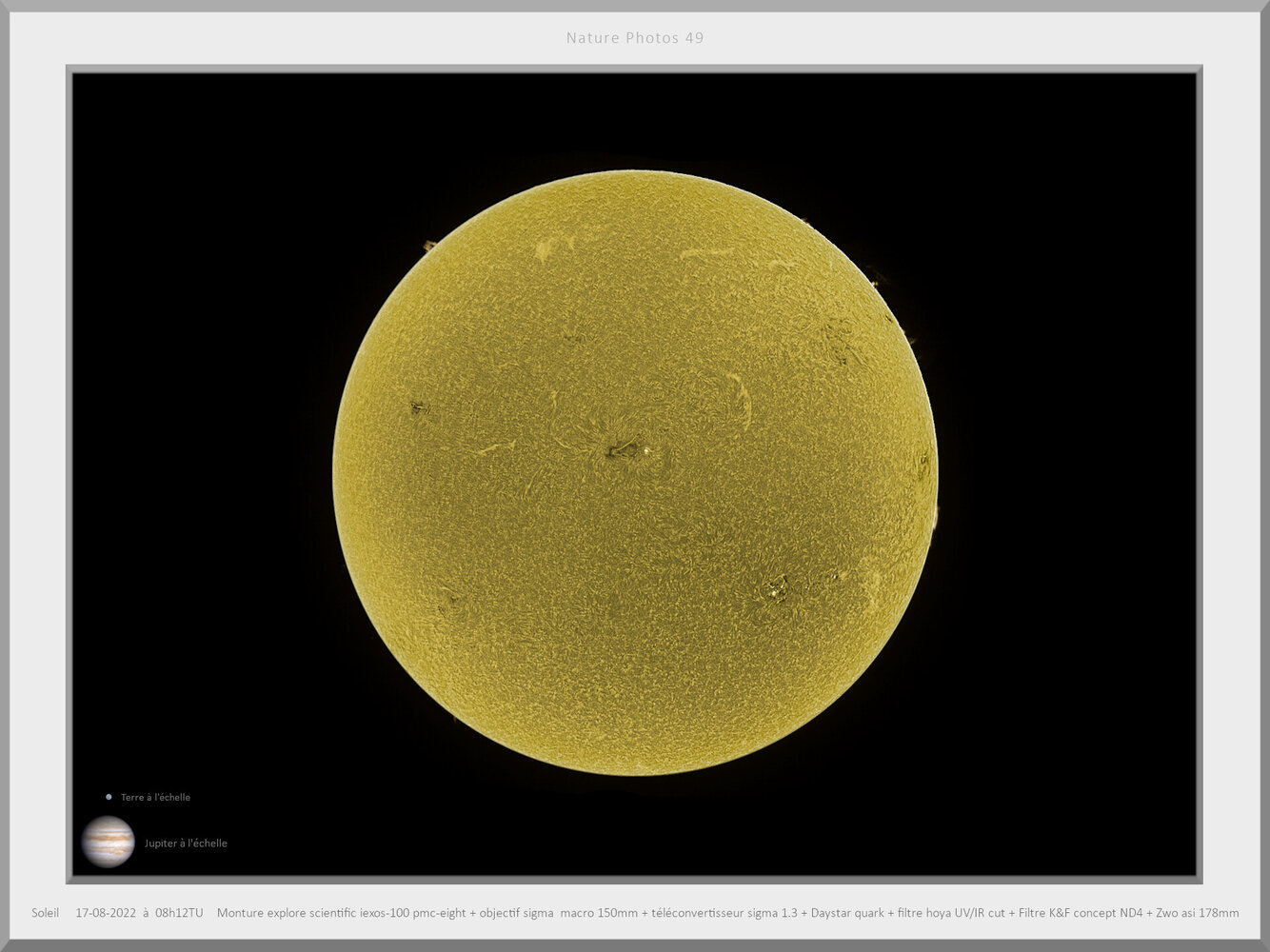

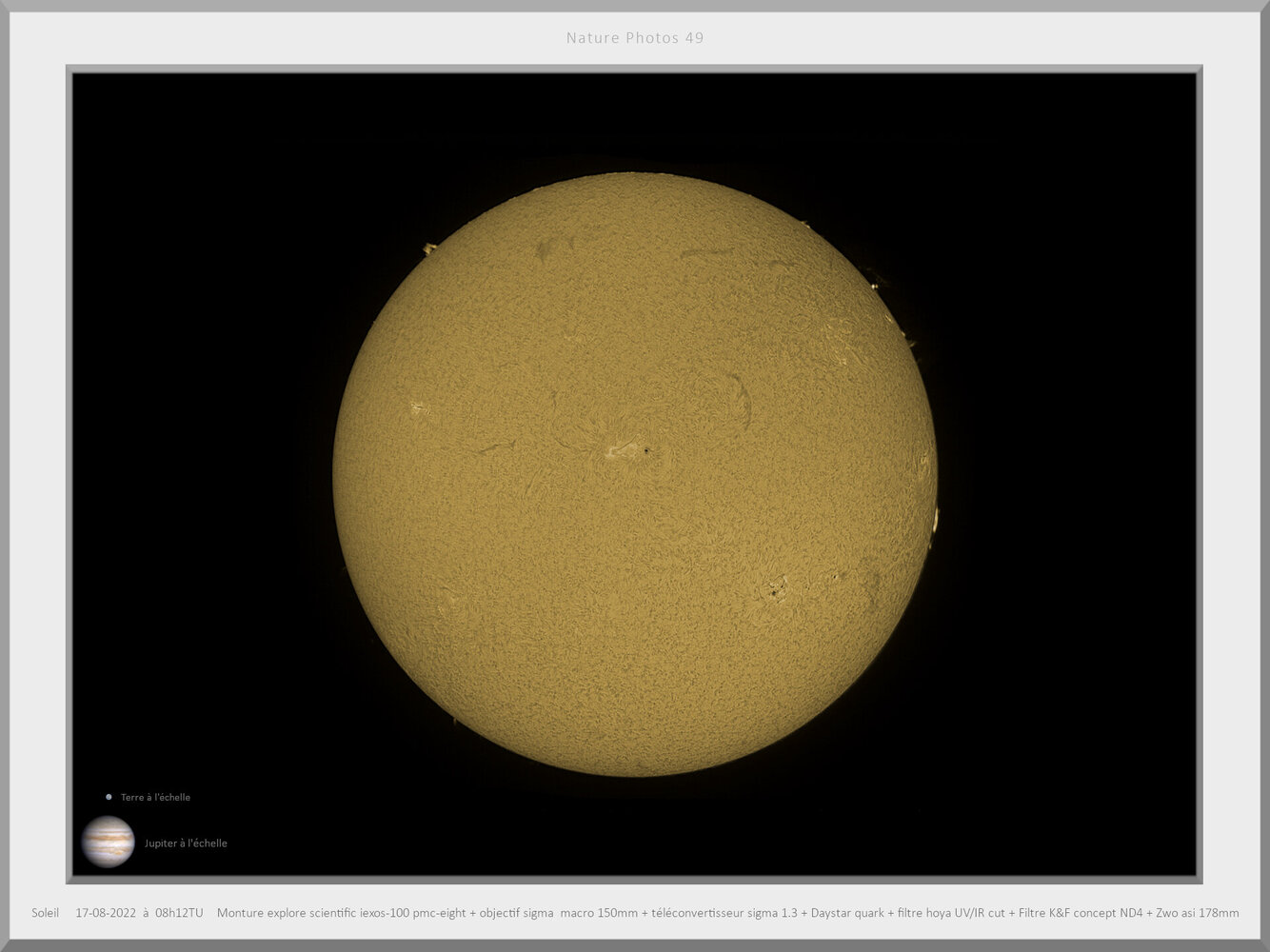

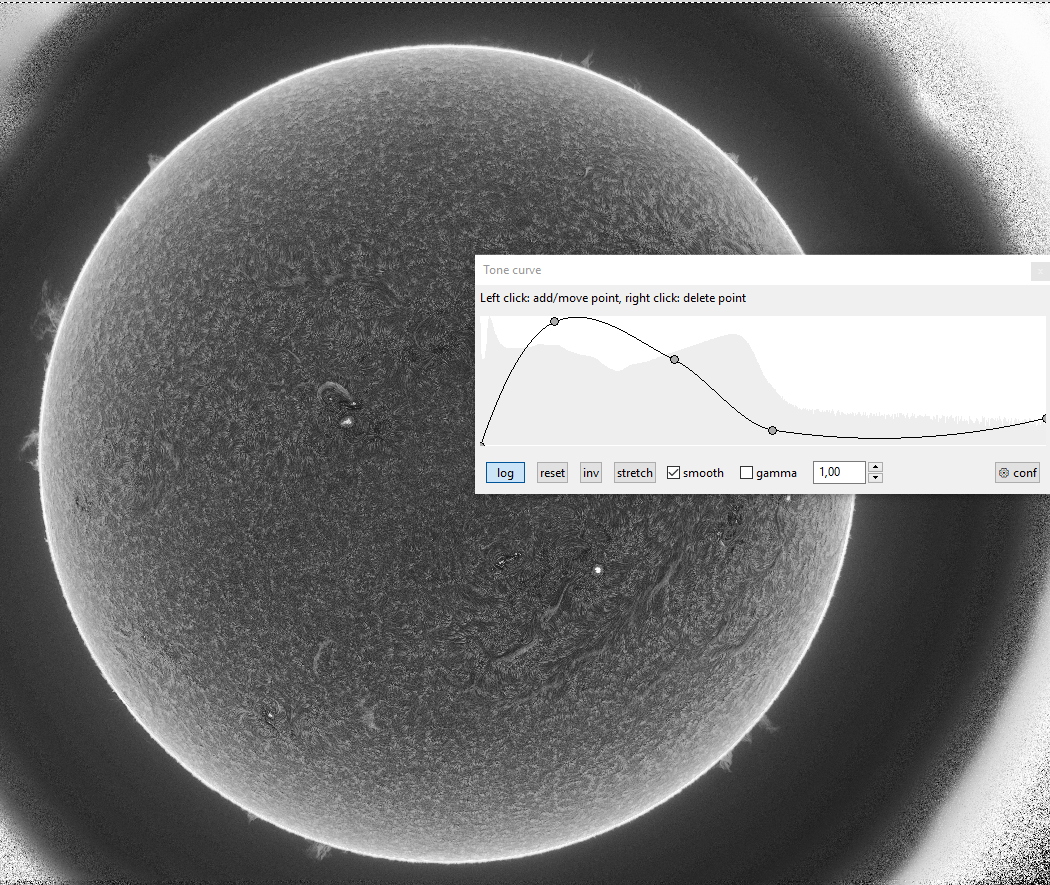

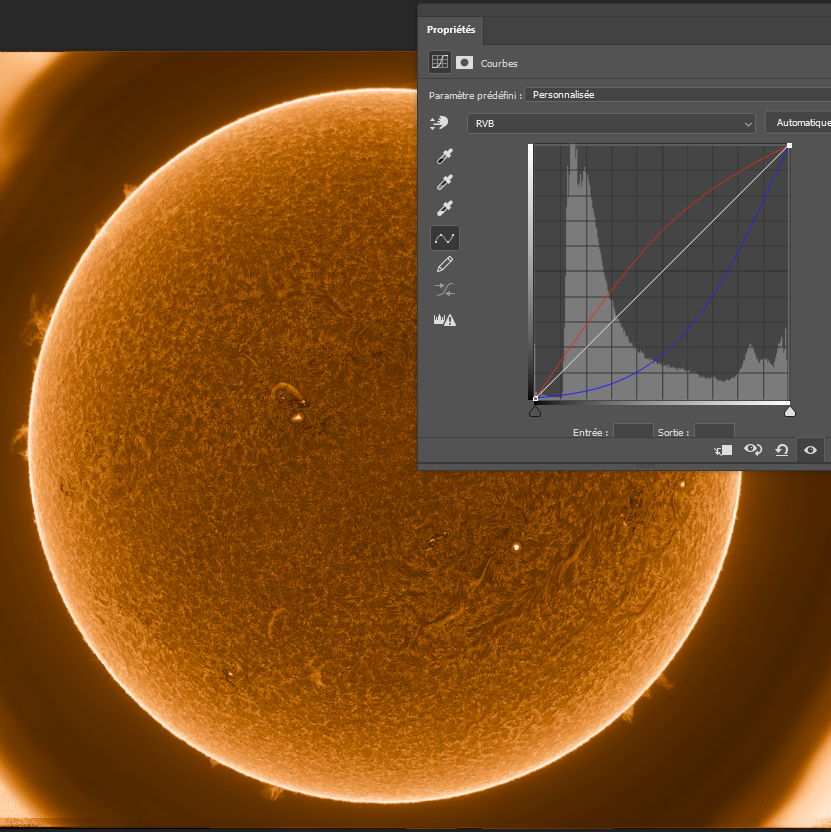

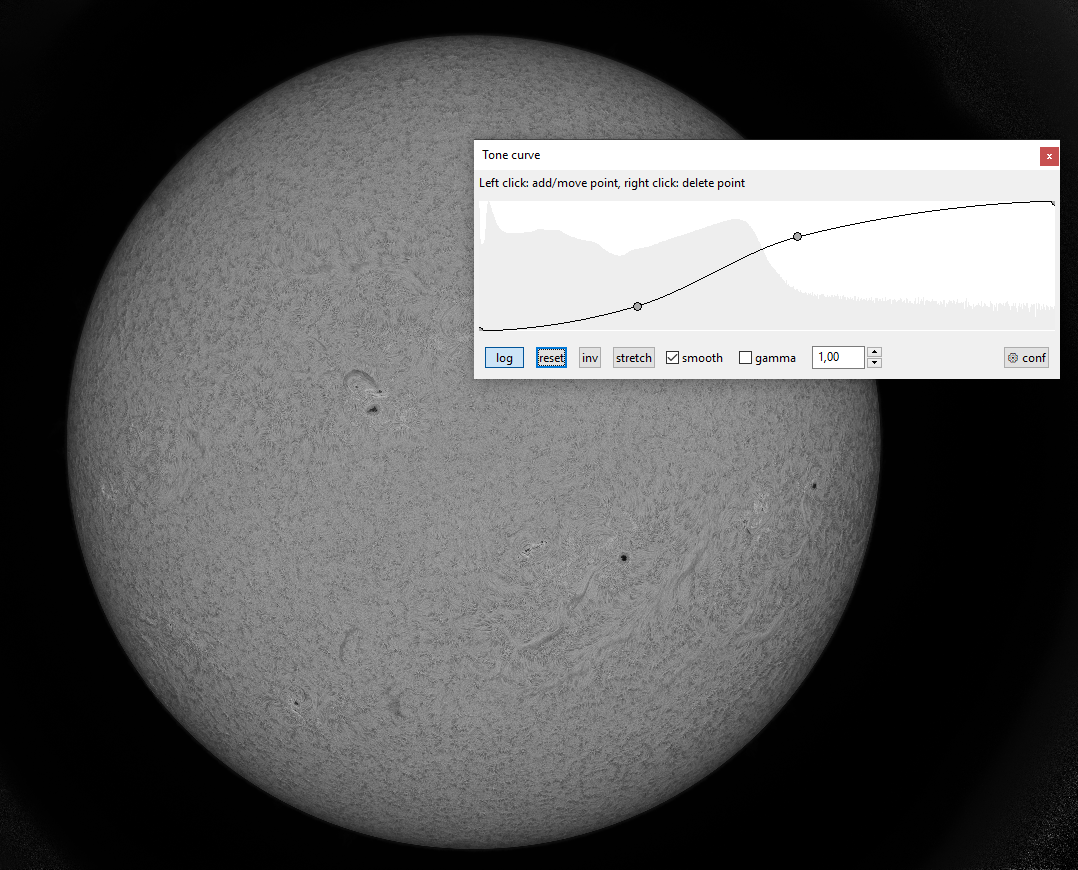

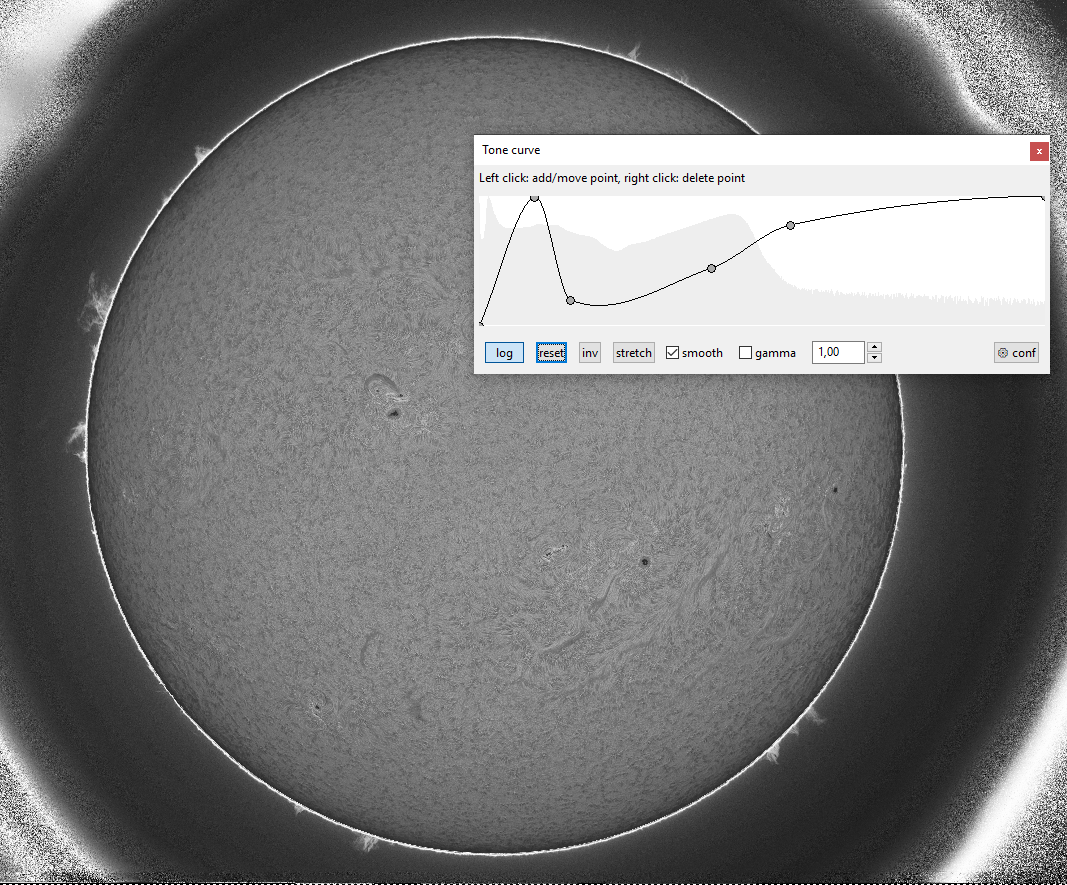

Olivier, elle est superbe cette animation: plein de détails. Quelle est la durée de tes vidéos de ton animation et à quel rythme ? Je vous présente mon activité solaire du week-end. Au programme, un peu de lumière blanche autour des tâches AR3053 et AR3055: Beaucoup de turbulences, difficile d'avoir des moments de calme. En Ha, je m'en tire mieux:1 point

-

Bonjour, Petite mise à jour Du coup j’ai pu observer les constellations des 4 saisons. Ce que j’ai retenu cet hiver : M42 : Je l’attendais celle-ci ! oui alors là je ne m’attendais pas à en voir autant 👍 Par contre j’observe dans de bonnes conditions à plus de 1000m d’altitude ça a son importance aussi. Quoiqu’il en soit c’était vraiment joli. M37 dans le cocher : ça pétille un des plus bel AO selon moi. Et hop on monte un peu voir les 2 autres amas c’était superbe. M15 : beau rendu dans les jumelles sans trop le grossir Beaucoup d’autres cibles mais je ne vais pas rentrer plus en détails. J’ai fait pas mal de lunaire également car je trouve toujours que cet instrument donne de superbes vues sur notre satellite. J’y ai vu récemment le X lunaire c’était sympa ! En fait toutes les cibles sont accessibles dans les 120 du moment qu’on tape dans le catalogue Messier ou les NGC les plus brillants. Concernant les changements je suis passé aux oculaires Morpheus. J’ai refait une tentative et je les ai adopté. Pour plus de place j’enlève les bonnettes (faible IPD dans mon cas) S’il le fait je peux observer avec mes lunettes ce que je ne pouvais pas avec les ES82. Niveau qualité ils sont un peu au dessus que les ES82 selon moi surtout sur la Lune. Pour l’instant je tourne avec 3 grossissements : -les 24 mm apm uff que je trouve toujours très bons. G 27 x ultra grand champ -les 12,5 mm morpheus : les plus utilisés sur les jumelles. G 52x grand champ -les 6,5 mm Morpheus : Lunaire, planetaire et pour le CP qui mérite d’être grossi. G 102x. À ce grossissement, le suivi reste très agréable. J’aime bien le fait de ne pas à avoir à trop intervertir les oculaires car c’est pénible en bino quand on a trop de grossissement différents. Dans mon cas je passais mon temps à faire ça. Là entre chaque grossissement il y a un gap et on voit qu’on ne change pas pour rien. Je pense prendre les morpheus 4,5 pour la Lune à l’avenir. Bref toujours un plaisir immense à les utiliser. Vite sorties, vite rangées pour des courtes ou plus longues sessions c’est toujours agréable Voilà voilà0 point

-

merci pour vos retours super riches ! je ne connaissais pas la partie petites annonces et vais m'y plonger. Encore merci !0 point

-

Pour info et si ça peut aider, j'ai une 100ED et un petit mak 127/1500. En planétaire, c'est kifkif. Je conserve le Mak pour les déplacements, mais franchement, la lunette n'est pas plus lourde et à peine plus encombrante. Du coup, je sors plus souvent ma lulu que le mak. 100 de diamètre ça parait peu, mais lors de la dernière soirée astro, tous ont salué le rendu sur satune, jupiter mais également les amas (M22 M19 superbes !!) et nébuleuses.0 point

-

Ca c'est intéressant ! j'ai fait le test il y a qq années avec un enfant de 10 ans sur Jupiter à X40 puis en montant "il y a une pancarte" ce furent ses premiers mots, incompréhensibles pour son entourage qui ne voyait qu'une boule : il avait tout de suite identifier la barre que forment les bandes équatoriales ! personne n'a le même oeil, ne réagit sur un même contraste de la même façon...pour certains la chromasie des lunettes achro est un handicap insurmontable, d'autres voit à travers et identifie les formes, pour d'autre c'est une obstruction importante qui pénalise leur vision alors que certains vont trouver un "adoucissement" à leur oeil du fait de cette obstruction...sur ce point-là on peut difficilement conseiller sans savoir.0 point

-

Bonjour Roger "le cantalien" 🙂 Bien sûr je me souviens de nos échanges cordiaux, il y a... un certain temps 😉 Merci pour le rappel de tes écrits montrant ton grand intérêt pour cette "9ème planète" et l'attachante histoire de sa découverte par Clyde Tombaugh. Pour certains, Pluton reste et restera la "9ème planète" dans leur cœur. Tes écrits passés complètent parfaitement mon post initial et l'enrichissent d'une dimension humaine. Merci pour cet apport 👍 ---- Sans être une vidéo, je trouve qu'un GIF animé apporte un semblant de vie à une photo. Je vais probablement faire cela aussi pour une étoile variable. Un GIF animé en boucle de deux captures, une au minimum et une autre au maximum de magnitude. Ce sera probablement l'étoile variable à éclipse Z Draconis (de type Algol). Variation de 3,3 magnitude sur une période de 1,35743 jour et une durée d'éclipse de 4,9 heures. Je pense que les magnitudes en jeu seront suffisamment faibles (de +10,8 à +14,2) pour ne pas "trop cramer" les étoiles en vision améliorée de très courte durée avec l'eVscope (mon Ouistiti) . Quelque 10aine de secondes tout au plus...0 point

-

0 point

-

D'accord, merci beaucoup ! Je dispose en effet d'une barlow T2 donc ça devrait être plutôt sympa !0 point

-

Salut, Donc... on est 3 à avoir observé pour la première fois North America cette année On peut même voir "le petit bonhomme dans l'espace" en ville Est-ce que l'utilisation de SkySafari (au hasard 😋) ne pourrait pas t'aider à voir, ou du moins repérer les objets ? si tu avais vu à quoi ressemble NGC457 tu l'aurais vu à l'oculaire. Tout en gardant bien en mémoire que c'est une photo, bien sûr. Et bien se rappeler qu'en ciel profond, c'est la qualité du ciel qui détermine tout. Si tu habites au dessus de Gap, il va falloir emmener ton tube vers des cieux plus sombres, et là, un 250 pourra te montrer de très belles choses...0 point

-

Bonjour, Pas vu NGC 457 ? Tu es certainement passé à coté voire trop grossi : c'est inratable. En revanche, oui, certains objets cités par beaucoup, comme M33, ne sont pas si faciles alors qu'ils sont énormes. J'ai mis des dizaines d'années avant de voir North America ... La phase d'apprentissage, et je ne fais pas allusion à la connaissance du ciel, dure quelques années0 point

-

Boule de neige, non, téléphone arabe plutôt (oula j’espère que je vais pas avoir des problèmes en disant cela). Les deux modèles présentés se valent sur le papier mais je ne les aient jamais testés. Ça dépends le grossissement que tu désires et la qualité de ton ciel, pour la pupille de sortie moi je n'y suis pas sensible à part que c'a m’assombri ou éclairci trés legerement le ciel étant donné que la qualité de mon ciel est parfait ici la ou j'habite Les bresser semble plus dedié à la chasse.0 point

-

Je ne comprends pas une chose tu as un 150 qui n'est pas un gros télescope et qui est transportable,il ne convient plus du coup., Revente ? Les lunettes ont cette réputation d'avoir un piqué vraiment appréciable c'est exact avec une Ed mais encore plus avec une vrai apo minimum 3 lentilles. Mais hélas au delà de 80 mm les prix grilmpent énormément. Une 80 c'est bien mais quand même trop léger en diamètre pour du planétaire et encore plus en cp. Les lunettes apo sont essentiellement pour de la photo. Bien sûr il y a des observateurs assez fortunés qui observent avec des diamètre au delà de 100 mm. Un tube polyvalent avec une mise en température assez rapide c'est le Schmidt et avec un réducteur de focale il est très polyvalent , unC8 c'est petit léger efficace similaire donc à un mak mais plus efficace en cp du coup Dernière chose tout dépend de ton budget mais si par exemple tu as les moyens un newton avec un miroir d'artisan c'est extra Il faut nous en dire plus sur ton budget, tes contraintes. Si tu veux une mise en place rapide et du diamètre pour avoir le plus de satisfaction c'est la définition d'un dob. Il y a les flextube de sw par exemple. Le 150 est un peu juste en diamètre mais tu peux envisager de le faire reprendre pour avoir un miroir avec effet waouhh Sinon bien sûr on revient au mak moins polyvalent mais très bon en planétaire et le casegrain très bon en planétaire mise en température plus rapide0 point

-

@fredlarun Je penche pour la seconde solution. J'ai souvent lu que les LED sont par nature émissives dans le bleu.0 point

-

C’est tout simplement superbe sur un objet aussi difficile. Et question traitement, chapeau! le jour où j’arriverai à un tel résultat n’est pas pour demain.0 point

-

0 point

-

Un point de vue personnel, juste deux considérations : - 35 ans, la fleur de l'âge, une pupille autour de 7 mm : le rêve, la raison impose d'en profiter. - une évolution vers un matériel plus conséquent : des jumelles offrant un champ large seront toujours les bienvenues. Après quelques dizaines d'années, il faudra penser à des 10x50 ... Perso, je m'orienterai vers de 8x50 de qualité parce qu'elles vont durer. Ce choix est conforté par l'instrument à venir qui t'autorisera des grossissements autrement plus importants. Au passage, je salue la démarche : commencer doucement présage de durer.0 point

-

Bonjour à toutes et à tous, J’inaugure ici un nouveau format de CROA, bien plus allégé que d’habitude, une sorte de debriefing rapide et sans superflu suite à observation. Il s’agit de faire connaître ou remettre en lumière les quelques objets qui m’ont le plus marqué lors d’une soirée d’observation. Attention cependant il s’agit souvent d’objets relativement faibles, rencontrés dans le cadre d’exploration des constellations au T300 allant au-delà des classiques habituels. La Petite Ourse n’est pas spécialement réputée pour la quantité et la facilité des objets qu’elle contient. Récemment, j’ai pu confirmer cela en me heurtant à la difficulté de certaines de ses galaxies. Il s’agissait pourtant d’un soir bien transparent, au ciel nettoyé par un assez fort vent de nord. En fin d’observation la transparence a même été jugée particulièrement bonne pour mon site des Monts du Lyonnais, avec une Voie lactée bien marquée même près de l’horizon malgré quelques nuages pas gênants concernant la Petite Ourse. Tout d’abord, hormis le Petit Cintre je ne savais pas que la Petite Ourse recelait un amas ouvert. Et même assez surprenant par sa forme, sa facilité, son aspect lumineux et bien différencié du fond stellaire. NGC 5385 donc, apparaît clairement en forme de S, avec 8 étoiles principales de mag 11 à 12, et une douzaine d’étoiles en tout. Par contre je ne note pas de zone plus dense (sauf peut-être les 2 étoiles au milieu du S, plus serrées) ni guère plus de membres. Une étoile de mag 9 assez proche agrémente la scène. Après quelques échecs galactiques ou prises extrêmement faibles, je retrouve un peu de lumière sur la galaxie NGC 5547, pourtant donnée entre 13,5 et 14 de mag selon les sources ! Et un demi milliard d’années lumière …Cette « facilité » relative à l’oculaire (225 X) me surprend agréablement, ainsi que le champ stellaire assez fourni, un duo brillant proche et une ligne de 3 étoiles de mag 13 à 14 notamment. Pour les sur-outillés la très petite IC 4404 se trouve à côté, non remarquée pour ma part … Ensuite je suis allé visiter un couple un peu énigmatique, NGC 5808 / NGC 5819. Cela pourrait être un doublon, mais NGC 5808 est peut-être la galaxie et 5819 un vague amas faible remarqué à quelques degrés de la galaxie. A 170 X la galaxie (mag 13,5) n’est pas très difficile, située sur le bord d’un triangle de mag 11 à 12. Elle est assez grande, quasi ronde, avec un centre légèrement marqué. L’amas est un vague groupe stellaire assez pauvre, dans lequel on distingue un parallélogramme, ainsi que d’autres étoiles un peu éparses en vision décalée. La plus brillante frôle la mag 13, les autres dépassent probablement la mag 14. Enfin, pour finir sur une meilleure impression cette soirée d’objets difficiles (je passe ici sur les échecs et les trop faibles), le couple de galaxies NGC 6068 / NGC 6068 A présente un peu plus d’intérêt. Il faut toutefois grossir un peu car la scène se déroule en cadre serré. A 225 X la principale NGC 6068 (mag 12,8) ne pose guère de problème, déjà repérée rapidement à 96 X. Assez facile, elle est bien allongée N/S tout en restant assez large, présente un centre légèrement plus marqué dans un halo diffus. Elle se situe juste à l’extérieur d’un joli petit triangle équilatéral de mag 14 à 14,5. En jouant un peu de la vision décalée je perçois assez rapidement près d’une des étoiles de ce triangle NGC 6068 A (mag 14,0), relativement accessible pour cette magnitude, visible environ 50 % du temps en vision décalée. Plus petite et plus faible que l’autre, elle est aussi plus étirée, plus fine (même orientation) et semble relativement « contrastée » et définie. Avis aux amateurs, je pense que ce duo proche doit être intéressant à dessiner à gros diamètre sous bon seeing. En effet, après vérification NGC 6068 arbore une jolie structure spiralée en S, mais accessible à quel diamètre (B. Laville l’a perçue nettement au …T635) ?0 point

-

Bonsoir @archange34, Vous avez pleinement raison sur le processus physique. Maintenant cherchons à le quantifier. Selon le modèle, la technologie utilisée, (électrolyte liquide ou gel, plomb pur ...) selon la capacité aussi, la résistance interne d'une batterie au plomb varie de 5 à 50 mOhm. Un setup moyen d'astrophoto, ordi compris va consommer en valeur moyenne 7 Ampères (à amender si nécessaire), quelle sera alors la perte de tension ? En suivant la loi d'Ohm nous aurons entre 0,005 X 7 = 35 millivolts et 0,05 X 7 = 350 millivolts de perte de tension. Le phénomène est certes existant comme vous le mentionnez, mais en réalité tout à fait insignifiant en exploitation, il y aura juste quelques calories de produites par effet Joule, calories toujours utiles pour ralentir le refroidissement de la batterie, même si c'est "epsilonesque". Sachez par exemple que la diode montée en entrée de certaines cartes-mère pour la protéger de l'inversion de polarité fait déjà chuter la tension de 0,7 Volt d'où la différence entre la valeur mesurée aux bornes de la batterie et la valeur lue sur la raquette. Par contre la résistance interne, et donc la chute de tension, est d'autant plus faible que la capacité est élevée car tout simplement la surface et surtout le nombre d'électrodes mises en parallèle augmente, réduisant d'autant cette résistance. Ici vous saurez tout. J'espère qu'avec ce calcul précis et expliqué vous conviendrez qu'une batterie de 100Ah est à préférer à deux batteries de 50AH si on ne considère que l'effet de résistance interne. Ney0 point

-

Bonjour tout le monde, Me voilà redescendu sur Terre après une sortie astro mémorable. Je vous raconte. Etant en congés, je m'étais dis qu'il allait vraiment falloir que je me trouve le temps de faire une nouvelle sortie avec mon tout nouveau Mak 150. Ma toute première sortie était très prometteuse, notamment grâce à un ciel tout bonnement exceptionnel. Du coup, j'avais vraiment hâte de retourner la tête dans les étoiles et aussi, pour la première fois, les planètes ! Si lors de ma première sortie, la configuration du lieu, l'horaire tardive de lever des planètes et la buée s'étaient ligués contre moi, les choses sont plus favorables maintenant 😊 Déjà, les planètes sont visibles un peu plus tôt dans la nuit et je compte bien sur mon tout nouveau pare-buée made in Décathlon pour me permettre d'observer assez tard. De plus, étant de retour chez moi, je sais que mon spot privilégié propose une vue plus dégagée à l'Est. Bref, tous les critères sont potentiellement réunis et en jonglant avec entre le planning des vacances et la météo, je décide de monter sur le plateau du Coiron hier soir, dimanche 31 juillet). Le seeing n'est pas fou mais des passages nuageux sont annoncés pour les nuits prochaines, et on va être pas mal occupés les jours suivants. Dont acte. Je charge le matériel dans l'astro-camionnette, de quoi faire des photos (j'aimerais imager la région de la nébuleuse du Lagon au 105mm), le télescope et sa monture évidemment, de quoi dormir quelques heures là-haut au chaud et me faire du café. Je décolle de chez moi vers 22h et arrive sur site, la crête de Blandine, peu avant 23h. Pour ceux qui ne connaissent pas (donc toutes et tous ici j'imagine ), la crête de Blandine (1 019 mètres) est le point culminant du plateau du Coiron, un magnifique plateau basaltique du sud-ardèche qui a le double avantage d'être à la fois sauvage (donc assez peu de pollution lumineuse) et proche de chez moi ! Serpentant sur les (toutes) petites routes du Coiron pour atteindre le sommet, j'aperçois la Lune aux détours de quelques virages, somptueuse dans son fin croissant rougeoyant. Elle va déjà se coucher, nous deux, ça sera pour une autre fois... Bref, le temps d'envoyer un sms à ma femme pour la prévenir de mon arrivée et lui souhaiter une bonne nuit, je sors de la camionnette et là, pile face à moi, un énorme bolide fend le ciel à l'Ouest-Sud-Ouest et se désintègre en une boule de feu, laissant une énorme traînée jaune persistante pendant quelques secondes. Incroyable 😲 ! La soirée commence donc sous les meilleurs auspices. Je me remets de mes émotions et installe le Mak du côté de la porte latérale de mon vaisseau spatial. J'installe (tant bien que mal) mon pare-buée même s'il sera à mon avis superflu : même en ayant pris un peu d'altitude, il doit faire encore 25~28°C facile, le vend souffle sur la crête, et visiblement plus que les 10km/h annoncés. Une fois le télescope installé, je le laisse tranquille et vais m'occuper de mon appareil photo. Cette fois, je ne sais pas si c'est l'excitation ou quoi, mais j'ai fait n'importe quoi et ai du recommencer l’installation de la monture de l'appareil et sa mise en station. Au bout de trois quarts d'heure (!) je parviens à cadrer la zone que je veux imager, avec une mise en station aux petits oignons et l'intervallomètre prend le relai. Enfin, à nous deux petit maksutov 😎 Autres que les planètes, je m'étais fixé deux objectifs pour cette soirée : le duo M81/M82 et l'amas d'Hercules. Je décide de commencer par les galaxies. Je pointe Dubhe avec le chercheur, constate avec plaisir qu'il est toujours bien réglé, lance Stellarium et compare les coordonnées RA/Dec de M81 par rapport à l'étoile. Petite soustraction, je règle la déclinaison et cherche à régler l'ascension-droite mais en vain... Les graduations ne sont pas convenablement solidaires de l'axe et je ne peux donc pas m'en servir... Tant pis, je perdrai un peu de temps à tâtonner avec l'axe d'AD. Je mouline donc un peu et tombe sur M82, parfaitement reconnaissable avec sa forme apparente de cigare qui lui donne son nom. La galaxie est bien nette, parfaitement définie et plus lumineuse que ce que je pensais. Elle ne révèle pas de détails, mais reste lumineuse jusqu'à ses extrémités, c'est surprenant ! Sa forme inhabituelle en fait un objet très intéressant à montrer je pense. Je trouve ensuite immédiatement M81, qui est en fait à l'oculaire moins lumineuse que sa voisine (je pense comprendre en l'expérimentant le fameux "surface brightness" donné par Stellarium). Elle reste néanmoins parfaitement visible, avec son centre bien plus lumineux que l'anneau oblong vaporeux qui l’entoure. Elle me fait un peu le même effet qu'Andromède observée lors de ma première sortie. Je m'attarde pas mal sur ces deux belles galaxies et il me semble discerner en vision périphérique un peu plus que le disque principal, peut-être un semblant de bras supérieur, mais c'est fugace. Je passe ensuite à M13, l'amas d'Hercules, en passant par l'étoile Véga. En étant assez précis sur l'axe de déclinaison et en cherchant lentement sur l'ascension-droite, je le trouve assez rapidement. La première fois que je l'ai vu dans un instrument c'était au mois de juin dans le T800 de l'Observatoire des Baronnies Provençales, et ça m'avait bouleversé. Et bien il est comme dans mon souvenir ! Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ces instruments sont incomparables tout comme le rendu à l'oculaire. N'empêche, certainement qu'en sachant ce que l'on va voir on voit différemment. En tout cas cette fois l'effet a été sur moi le même qu'à l'observatoire. Bon sang il est superbe 😍 ! L'amas est parfaitement défini, avec un très grand nombre d'étoiles visibles même dans le cœur. Je suis subjugué par la finesse des détails et reste un très long moment collé à l'oculaire. Je décide de tester en passant à 13mm contre 26 jusuqu'à présent (avec un unique Baader Hypérion 13mm, avec ou sans sa lentille pour coulant 1,25"). Il n'est pas plus intéressant et je repasse aussi sec en 26mm. Je décide de faire une pause pour reposer un peu mes yeux (mine de rien une grosse heure à faire le pirate à l'oculaire ça fatigue). Il est une heure du matin et une belle étoile filante larde le ciel comme je quitte le télescope et me dirige vers l'appareil photo. Tout va bien pour lui, il fait sa vie. Je check la monture : il reste un quart d'heure de suivi avant de devoir recadrer et relancer une série de clichés. Je sors la chaise pliante, les jumelles, et en profite pour me poser un peu. Le ciel est très clair ce soir, la Voie Lactée superbe. Il y a beaucoup d'étoiles filantes, j'avais presque oublié comme les Perséides peuvent être un spectacle très dynamique. Je me promène dans le Sagittaire avec les 10x50, ça fait du bien un peu de garder les deux yeux ouverts, et le spectacle est aussi très intéressant avec des jumelles. Je jette occasionnelle des coups d’œil à Jupiter, qui s'est levée, brillante comme un micro-soleil, sur ma gauche. C'est un sentiment étrange mêlé d'excitation et d'appréhension. J'ai hâte de voir ce que ça donne et en même temps je recule un peu l'échéance. Je pense qu'inconsciemment j'ai peur d'être déçu par ce que je vais voir... déçu non pas par le matériel (a priori, un Mak150 sur les planètes c'est pas déconnant) mais je ne saurais pas trop comment dire, comme si j'avais peur de moi ne pas être à la hauteur. A la hauteur de quoi ? Aucune idée 🙃(la psyché humaine hein...) La monture de l'appareil photo sonne, je me lève, recadre, relance la monture, l'intervallomètre et c'est reparti pour un tour. Je laisse les jumelles sur ma chaise et me dirige d'un pas décidé vers le télescope. A nous deux Jupiter. Je pointe le chercheur dessus et déjà je distingue ses satellites, là où mes jumelles, pleines de coma et d'aberrations, ne montrent qu'une tâche trop lumineuse. Il faut vraiment que je les change. Je porte l’œil à l'oculaire et là c'est le choc. La vue à 26mm est incroyable. Ses quatre principaux satellites sont parfaitement visibles, Callisto et Ganymède, Europe toute proche de la planète et Io de l'autre côté. Les nuances de couleurs sur la planète sont saisissantes et bien marquées : blanc crème, orangé, jaunâtre... Il y a par contre beaucoup de diffraction (elle est encore basse sur l'horizon) et des turbulences bleues sur le dessous et rouges sur le dessous de la planète sont très présentes. Au bout d'un moment je passe sur Saturne, toujours à 26mm. Ses anneaux sont parfaitement visibles. C'est la première fois de ma vie que je les vois en vrai. Deuxième choc. Trois satellites sont visibles (je pense Japet, Titan et Rhea de l'autre côté). Je démonte l'oculaire et passe le coulant 1,25" pour grossir davantage (environ 140x). L'air est très turbulent mais à la faveur d'accalmies de la masse d'air le spectacle est superbe, bien au-delà de ce à quoi je m'attendais : Les bandes de la planète sont visibles assez nettement pendant une seconde ou deux, plus claires et plus pâles que sur Jupiter. Jupiter d'ailleurs, je retourne la voir au 13mm cette fois. C'est - encore une fois - un choc ! Les bandes de couleurs sont parfaitement démarquées et, toujours selon les mouvements de la masse d'air, je peux même voir (voir, pas distinguer ou deviner !) des détails et du contraste au sein des différentes bandes colorées. Avec cette focale, la planète occupe une belle portion dans l'oculaire tout en laissant de l'espace pour la contextualiser. Je suis vraiment très content du champ large de 68°, un vrai confort. J'alterne entre les deux géantes gazeuses pendant visiblement un long moment puisque lorsque je regarde l'heure de nouveau il est plus de 2h30. Le vent a forcit et souffle maintenant par rafales assez violentes, j'ai les yeux un peu arrachés, j'ai mal au dos et commence gentiment à avoir sommeil. Il va falloir songer à remballer. Avant, je veux quand même tester les autres planètes visibles, juste par acquis de conscience et car il est quand même difficile de lâcher le télescope... Stellarium m'apprend que Neptune se trouve entre Jupiter et Saturne, mais je ne parviens pas à la trouver et abandonne rapidement pour passer à Mars, malgré qu'elle soit très basse sur l'horizon (env. 15° d'altitude). Elle m'apparaît comme une boule orangée bien plus petite que les deux précédentes (évidemment) mais les turbulences sont bien trop dérangeantes pour m'autoriser à voir quoi que ce soit de défini. Je tente (sans trop y croire) de trouver Uranus, non loin de Mars, et contre toute attente j'y parviens rapidement. J'y jette seulement un bref coup d’œil : elle est comparable à une étoile pâle, comme un peu brumeuse. Cette fois j'arrête, je n'en peux plus, mon dos me rappelle à l'ordre et le vent semble se renforcer de minutes en minutes. Je lance la série de darks sur mon réflex pendant que je range le télescope et transforme mon astro-camionette en capsule de sommeil. Aïe, il est près de 4h du matin quand je me glisse dans mon duvet. Je dors du sommeil du juste jusqu'à ce que le soleil me réveille en faisant son apparition dans mon pare-brise, vers les 7h du matin. Je me félicité d'avoir pris de quoi faire du café et un paquet de cookies. Je suis seul au monde sur cette crête qui s'illumine, le retour sur Terre n'est pas évident, mais il va bien falloir redescendre...0 point

-

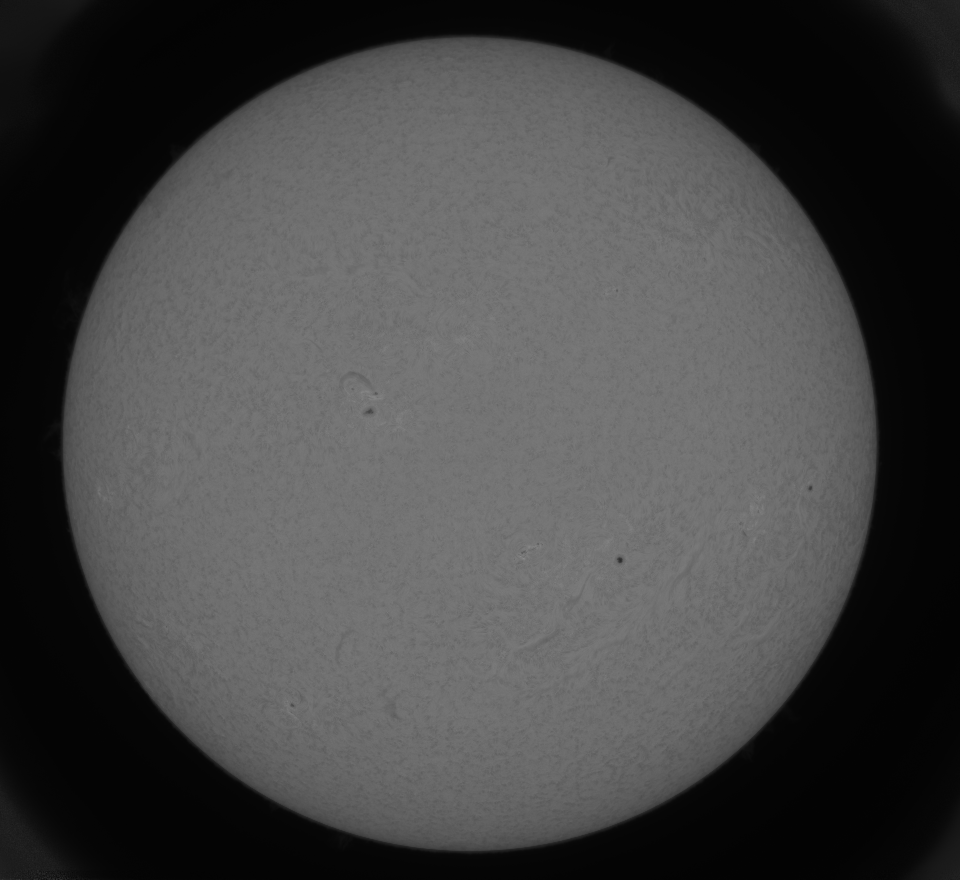

Le soleil ce matin. Gros coup de chance environ 15' de ciel bleu entre 2 pluie et orage. 5 minutes pour installer le matos et de 2000 images puis retour de la pluie. Pas mal de chose à sa surface. Dommage je n'ai pas eu le temps de faire des images avec la lunette 100-600. Traitement standard et effet de relief.0 point

-

En effet, mais c'est ce n'est pas aussi marqué/visible que ce qu'on voit sur les photos traitées. Sur les brutes c'est même quasi imperceptible à l'oeil nu. Ouaip, pareil avec imgpp (au cas où tu n'aie pas PI, @Nature Photo - IMGPP est gratuit) - c'est un traitement en négatif quoi sauf au niveau des protus ou c'est comme en positif. Et pour la colorisation ça peut se faire aussi avec les courbes. Bon là c'est photoshop payant 😄 Mais ya le même outils sous The Gimp gratuit. L'idée, en partant de l'image monochrome, est de réhausser un peu les rouge et baisser fortement les bleus - on ajuste ensuite en fonction de son goût. Bien sûr il faut avoir passé l'image en mode RVB au préalable :0 point

-

Exemple chez moi: Brute d'empilement: Ya pas vraiment cet effet! Ou très peu marqué. Si je fais une courbe en S classique sur l'histo ça me monte mes contrastes (et accentue déjà l'effet, mais pas encore trop); mais je ne vois pas les protus qui sont trop faibles: Pour les avoir je suis obligé de créer un pic sur les lumière basses, ce qui pour le coup accentue considérablement l'effet: Une solution serait sans doute de générer deux images et les recoller ensuite sous Photoshop mais c'est plus fastidieux 🙂0 point

-

Je partage ce très bon blog qui parle régulièrement de livres sur l’astronomie : https://leslecturesdeleon.blog/lectures/ Le dernier article concerne la sortie de « Beauté et harmonie de l’Univers » par Trinh Xuan Thuan dans la collection Bouquins : https://leslecturesdeleon.blog/2022/07/17/beaute-et-harmonie-de-lunivers/0 point

-

https://www.france.tv/documentaires/science-sante/3476158-l-odyssee-d-hubble-un-oeil-dans-les-etoiles.html0 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00