Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 03/28/23 dans toutes les zones

-

Chers collègues, Nous sommes heureux de vous annoncer (Enfin !) le lancement de la Nouvelle version 8 de l'Atlas Virtuel de la Lune (AVL) que nous avons réalisée pour honorer le 20ème anniversaire de l'AVL (Déjà !). Depuis 2002 et sa première version, L'AVL a été téléchargé environ 1,9 million de fois dans le monde. Il est utilisé principalement par les astronomes amateurs, mais aussi pour plusieurs livres et magazines, et dans plusieurs observatoires, universités, sites Web et blogs. Il est recommandé par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et le Ministère de l'Education Nationale. Depuis 2020, année de sortie de la Version 7, nous avons collecté de nouvelles données, images et cartes à ajouter à l'atlas. Nous tenons particulièrement à remercier toutes les organisations et personnes qui ont soutenu notre travail en mettant à notre disposition ces nouvelles données. Nous avons également conçu deux nouveaux modules pour améliorer les possibilités de traitement des données propres à la Lune. Veuillez noter que nous développons désormais des versions pour Windows 7 et supérieur, ainsi que le grand retour d'une version Linux. Vous trouverez ci-joint un abstract présentant toutes les fonctionnalités de l'AVL 8 et vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés de cette version 8. Nous vous invitons à la télécharger gratuitement sur notre site et à la tester. https://www.ap-i.net/avl/fr/start Nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités vous seront utiles pour vos sessions d'observation, d'imagerie ou de recherche personnelle sur la Lune. Comptant sur votre soutien à notre action, Bien cordialement, Christian Legrand et Patrick Chevalley -------------------------------------------------- -------- ----------------------------------------------- ---- NOUVEAUTES DE LA VERSION 8 DE L'ATLAS VIRTUEL DE LA LUNE : NOUVEAUX MODULES : - CALCLUN : Module de calcul étendus d’éphémérides, de librations et de prévisions d’évènements observationnels - NOTELUN : Module de saisie de notes d’observation ou d’information associées aux fiches des formations lunaires concernées et permettant des liens directs vers de nombreux types de documents extérieurs à l'AVL (html / jpg / mp4 / doc / txt…) AMELIORATIONS DES MODULES EXISTANTS : - CCLUN : Ajout des boutons d’accès aux nouveaux modules CalcLun et NoteLun Accès aux documentations des modules en PDF par une liste déroulante - ATLUN :Ajout d’un tracé de profil paramétrable associé à la mesure de distance Ajout d’un affichage des limites des bassins d'impact (Cf ci-dessous) Ajout d’une ligne soulignant le terminateur Refonte des onglets « Ephémérides » et « Notes » en lien avec les nouveaux modules CalcLun & NoteLun - DATLUN : Chargement des bases de données personnelles simplifié. Simplification des requêtes multiples. - WEBLUN : Doublement et mise à jour des liens de la base de données des sites Web relatifs à la Lune (100 sites répertoriés). NOUVELLES TEXTURES GENERALES : - “LRO WAC BIG SHADOWS” : Texture générée par l'équipe de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera présentant les formations lunaires avec des ombres plus importantes mettant plus en avant le relief. - “LAC HR” : réalisée par David O’Brien du Lunar & Planetary Institute (Merci à lui !) utilisant les cartes LAC de la Face visible. - “GEOLOGICAL MAP 2” : réalisée par Jinzhu Ji et son équipe de l’Académie des sciences de la Chine formatée par David O'Brien - "LUNAR DEM" : Modèle numérique de terrain issu des données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter permettant d'indiquer les altitudes en tous points et de réaliser des profils de terrain. NOUVELLES "TEXTURES HISTORIQUES" : Nous continuons d'introduire dans l'AVL les anciennes cartes lunaires de la Face visible tombée dans le domaine public. Pour la V8, il y a : - “ELGER 1895” - “NEISON 1881” - “LUNAR ALBEDO REFERENCE CHART 1967” NOUVELLES COUCHES SCIENTIFIQUES : Nous avons formaté pour l'AVL 28 nouvelles couches "scientifiques" pour étudier la surface lunaire : - 8 nouveaux overlays “Geological periods” préparés par Charles Byrne - 10 nouveaux overlays “Lunar Reconnaissance Orbiter Diviner temperature” - Nouvel overlay “Chandrayann 1 MAFIC” - Nouvel overlay “Chandrayann 1 Pyroxène” - Nouvel overlay “GLD 100 Slopes” - Nouvel overlay “GRAIL Crustal thickness” - Nouvel overlay “GRAIL Free air Gravity” - Nouvel overlay “Kaguya Clinopyroxene” - Nouvel overlay “Kaguya Orthopyroxene” - Nouvel overlay “Kaguya Olivine” - Nouvel overlay “LRO Christiansen silicates” - Nouvel overlay “LRO TiO2” NOUVELLES BASES DE DONNEES : Nous avons ajouté 6 nouvelles bases de données : - Nouvelle base “Lunar Impact Craters Database” complétant les données topographiques et géologiques de 8716 formations nommées et satellites - Nouvelle base “Sinuous rilles” (Rainures sinueuses) réalisée par Debra Hurwitz et son équipe (216 entrées) - Nouvelle base “Irregular Mare Patches / IMP” réalisée par Le Quiao et son équipe (92 entrées) - Nouvelle base “Impact basins” réalisée par Christian Legrand compilant les données de Charles Byrne, de Charles Wood et d’autres sources (104 entrées) - Nouvelle base “NELIOTA 2022” (Impact de météorites) fournie par l’équipe de l’observatoire d’Athènes ( 221 entrées) - Nouvelle base “Lunar pits” (Puits lunaires) réalisée par Mark robinson et l’équipe de la LROC (279 entrées) AMELIORATION DES BASES DE DONNEES EXISTANTES : - Redéfinition des champs-type des bases (Jusqu’à 177 champs pour une formation) - Introduction des numéros de pages de 15 nouveaux atlas imprimés (Reise Atlas / Dase / Pau / Byrne / Kaguya / Times / Chang'é...) dans les bases Named et Satellite - Introduction des descriptions de formations de Elger (1895) dans les bases Named et Satellite - Connexion avec la nouvelle base “Lunar Impact Craters Database” complétant les données des formations nommées et satellites - Mise à jour de la base des sites historiques - Correction et remplissage de nombreux champs NOUVELLE BIBLIOTHEQUE D'IMAGES : - Nouvelle bibliothèque d'images “Best of Jean-Pierre Brahic” (918 images) - Nouvelle bibliothèque d'images “Best of Christian Villadrich” (1091 images) - Nouvelle bibliothèque d'images “Lunar pits” réalisée l’équipe de la LROC (504 images) - Nouvelle bibliothèque d'images “Oblique LRO” réalisée l’équipe de la LROC (26 images) - Nouvelle bibliothèque d'images “SMART-1” réalisée par l’équipe de Bernard Foing (102 images) - Nouvelle bibliothèque d'images “Oblique Kaguya” de la JAXA (161 images) L'ensemble des bibliothèques d'images de l'AVL en contient désormais plus de 11 000. Merci à tous ces scientifiques et amateurs qui nous permettent d’utiliser leur travail dans l'AVL ! NOUVELLE DOCUMENTATION : La documentation générale de l’AVL 8 est maintenant séparée en documentation propres à chaque module et au format pdf. Atlas Virtuel de la Lune 8 Abstract.pdf5 points

-

Vénus, hier soir, respectivement en UV, visible et IR850. Powermate x5 pour l'uv avec la 178 mono. Powermate x2.5 pour les 2 autres avec la 662 couleur. Le tout sur mon bon vieux 150/750. C’est la première fois que j’imagais Vénus en UV et… je suis assez surpris de découvrir la présence d’une espèce de calotte polaire nuageuse. Je vais essayer de me pencher sur la question d’une telle formation jamais vu nulle part auparavant… Bon cieux à chacun ! Les nuages reviennent en force à partir du milieu de semaine. Voir un peu avant…3 points

-

Plus le temps de souffler désormais... Hier étaient publiés les premiers résultats concernant le système Trappist-1 (voir le fil "actualité exoplanétaire") ; Aujourd'hui c'est une nouvelle photo somptueuse de galaxies déformées par l'effet des lentilles gravitationnelles. traduction automatique : https://esawebb.org/images/potm2303a/ Hippocampe cosmique Des traînées de lumière et des arcs lumineux trahissent la présence d’une vaste lentille gravitationnelle sur cette image du télescope spatial James Webb de la NASA/ESA/CSA. Un amas de galaxies au premier plan a magnifié les galaxies lointaines, déformant leurs formes et créant les taches lumineuses de lumière répandues dans cette image. Cet effet, appelé par les astronomes lentille gravitationnelle, se produit lorsqu’un objet céleste massif tel qu’un amas de galaxies provoque une courbure suffisante de l’espace-temps pour que la lumière soit visiblement courbée autour de lui, comme par une lentille gargantuesque. L’un des effets conséquents de la lentille gravitationnelle est qu’elle peut amplifier des objets astronomiques lointains, permettant aux astronomes d’étudier des objets qui seraient autrement trop faibles ou éloignés. Cette bizarrerie utile de la lentille gravitationnelle a également été utilisée pour révéler certaines des galaxies les plus lointaines que l’humanité ait jamais rencontrées. L’arc long, brillant et déformé s’étalant près du noyau en est un exemple. Galaxie lointaine connue sous le nom d’hippocampe cosmique, sa luminosité est grandement amplifiée par la lentille gravitationnelle, qui a permis aux astronomes d’y étudier la formation des étoiles. Cette image a été capturée par NIRCam, la principale caméra proche infrarouge de Webb, et contient l’amas de galaxies SDSS J1226+2149. Elle se trouve à une distance d’environ 6,3 milliards d’années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Bérénice. En combinant la sensibilité de Webb avec l’effet grossissant de la lentille gravitationnelle, les astronomes ont pu utiliser cette lentille gravitationnelle pour explorer les premières étapes de la formation des étoiles dans les galaxies lointaines. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur des études antérieures du télescope spatial Hubble de la NASA / ESA, qui a fourni la « prescription » pour cette lentille gravitationnelle. (...) [Description de l’image : De nombreuses petites galaxies sont dispersées sur un fond noir: principalement, blanches, de forme ovale et rouges, galaxies spirales. En bas à droite se trouve un amas de galaxies, avec une galaxie elliptique très grande et brillante en son centre. Des arcs minces, rougeâtres et étirés l’entourent. Un arc est épais et beaucoup plus lumineux. Une autre galaxie rouge est grande et déformée, juste à côté du noyau de l’amas.] détail :3 points

-

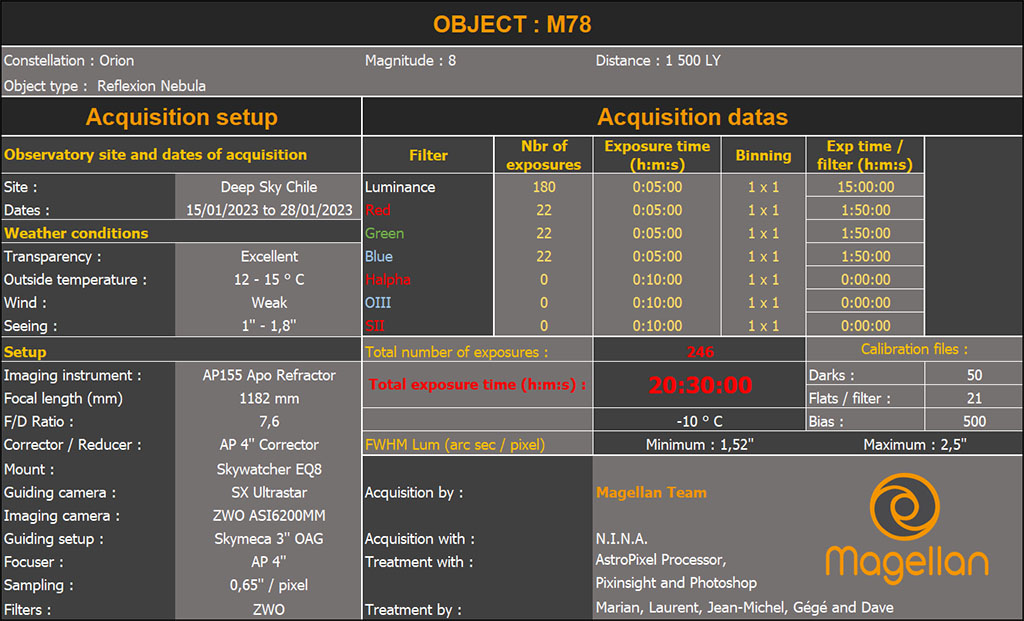

Salut les astrams , Une fois n’est pas coutume, nous avons profité de la qualité de ciel du Chili pour photographier un des objets les plus imagés sous nos latitudes : M78. Nous avons accumulé une vingtaine d’heures de pose en LRVB pour réaliser cette photographie. Les caractéristiques détaillées d’acquisition sont dans le tableau. Comme d’habitude nous vous recommandons d’aller voir la full qui se trouve ici : https://www.astrobin.com/full/372fx8/0/ Quelques mots sur M78 : Les nuages de poussière interstellaire et les nébuleuses brillantes abondent dans la constellation d'Orion. M78, ou NGC2068, se situe dans la partie nord de la ceinture d'Orion. À une distance d'environ 1 500 années-lumière, cette nébuleuse par réflexion bleutée mesure environ 5 années-lumière de diamètre. Sa teinte est due à la poussière qui réfléchit préférentiellement la lumière bleue des jeunes étoiles chaudes. La nébuleuse par réflexion NGC 2071 se trouve juste à gauche de M78. Les petites taches d'un rouge profond qui se détachent des sombres volutes de poussière sont des objets Herbig-Haro, des étoiles en cours de formation. L’ambiance rougeâtre de toute cette région trahit l’omniprésence d'hydrogène moléculaire. En espérant qu’elle vous plaira ! Marian, Dave, Jean-Mi, Gégé et Laurent2 points

-

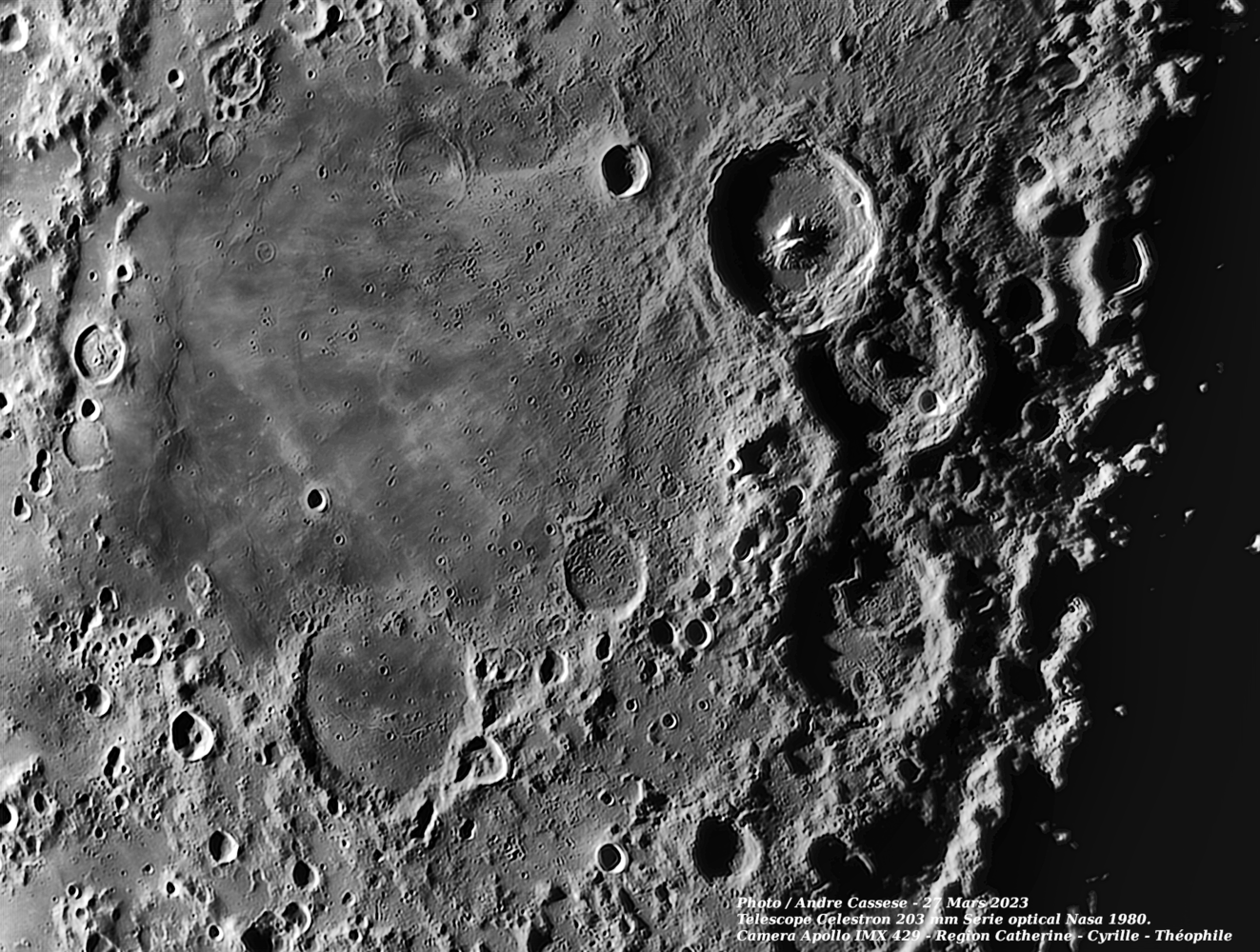

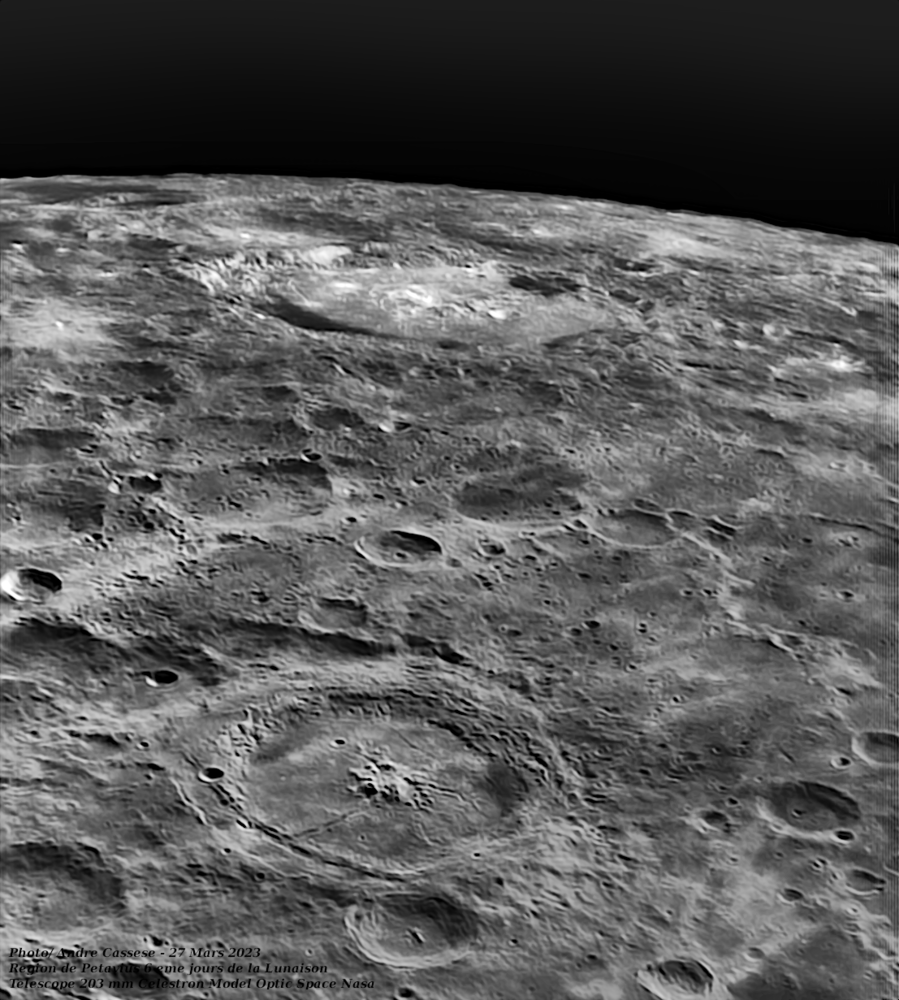

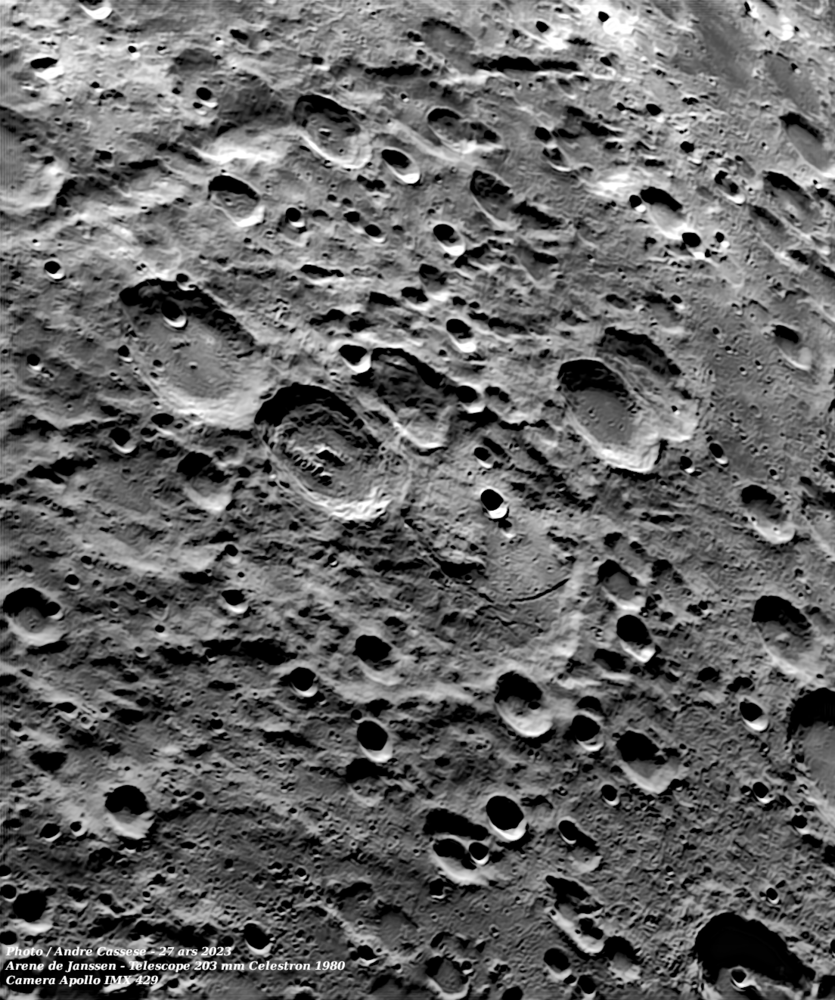

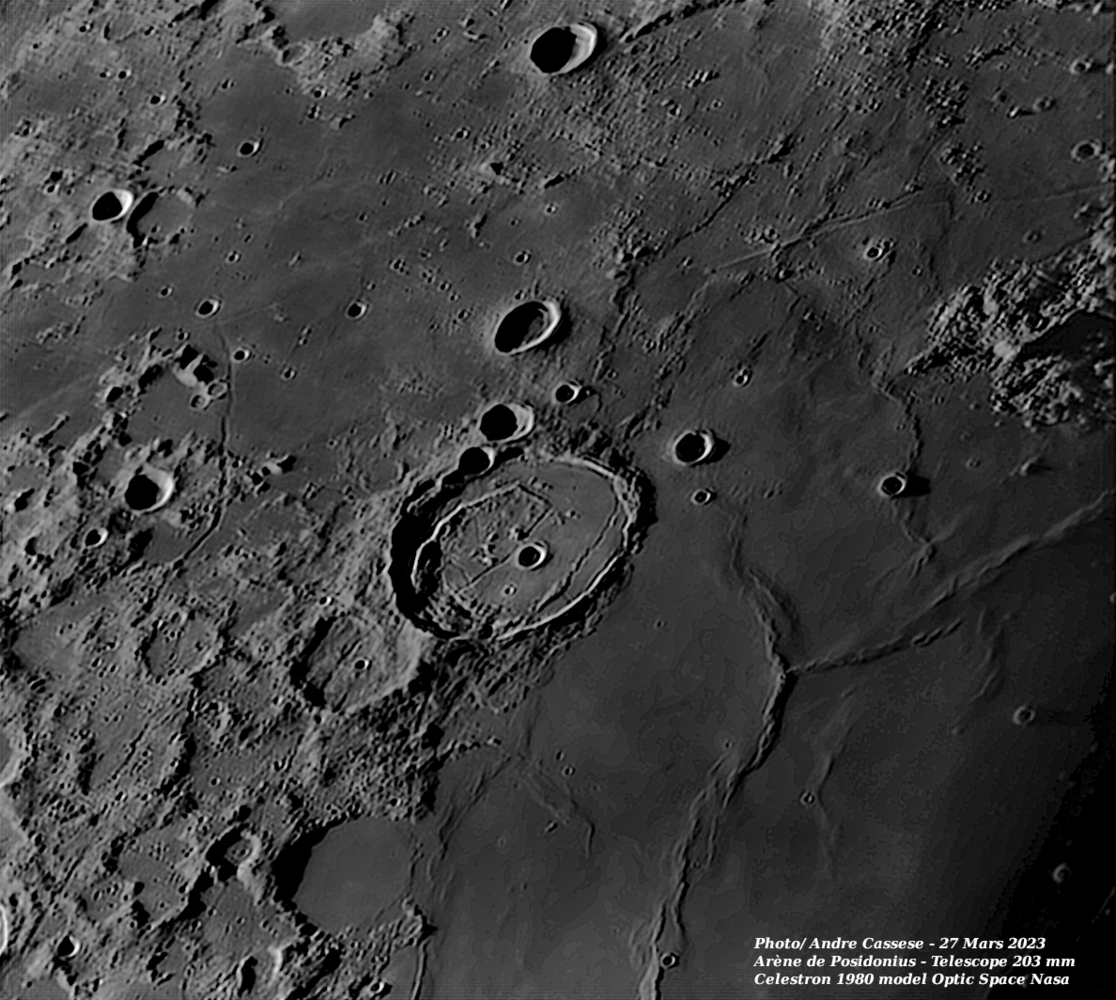

En orbite autour de la Lune avec un survol en haute résolution de notre satellite naturel ce 27 Mars 2023 Photos prises avec Mon Télescope Vintage Celestron de 203 mm de 1980 modèle spécial HD - Optic Space Nasa - Camera Apollo IMX 429 L'optique est quasiment parfaite et offre une résolution incroyable pour l'observation des planètes et des étoiles2 points

-

Dans les supermarchés les consommateurs veulent des tomates bien rouges et bien rondes alors que le goût devrait être le principal critère. Chez les vendeurs de télescopes, j'ai l'impression que c'est pareil : il ne faut pas d'éclat, pas de bulle, pas la moindre micro-rayure alors que c'est la forme de la face optique (parabolique on l'espère) qui est le critère déterminant.2 points

-

Hélas, non, mais un jour très ancien (il y a une petite quarantaine d'années), j'avais lu un article qui en parlait. Un miroir aussi grand n'est pas coulé d'un seul tenant, il est obtenu par "fusion" (après ramollissement) de "boules" plus petites, et entre ces "boules", il y a énormément de défauts. Addendum : j'ai retrouvé ma source, ce sont les "Cahiers Clairaut", n°20 (printemps 1983, donc 40 ans tout juste), et ils citaient un rapport fait par Jean Texereau, que l'on peut trouver ici (pp 39 à 41) : https://www.eso.org/public/archives/bulletins/pdf/bulletin_0002.pdf2 points

-

Quand le budget est limité, quand le ciel n'est pas top, quand ... Que reste-t-il ? J'en vois qui sourient déjà (c'est des copains et il connaissent la réponse ) : mais oui bien sûr, la Lune ! Attention cependant ; c'est très addict, immensément varié et pas toujours aisé à comprendre. Et avec 100 mm à f/D 10 on en voit beaucoup , de quoi s'occuper de nombreuse années.1 point

-

Bonsoir, Pour l'auteur du post, voir les infos mises à jour en ROUGE (!) sur le site de mon "voisin" pas loin de Nevers et la photo associée en bas, même si petit qui permet de voir comme le miroir est tenu : http://www.mirro-sphere.com/traitement-sous-vide-traitement-sous-vide.html +1 ! Même si le prix de ces miroirs GSO/Kepler a été multiplié par 2 d'après l'auteur du post, ce qui est sans doute le cas vu la faible demande sur ces disques, il faut sûrement rappeler encore 1x que ce sont parmi les moins chers du commerce. Il est clair que c'est sûrement pas la même "sélection" que celle par nos artisans français (sur demande) ou les qq miroitiers américains qu'on connaît. Regarde ici les vidéos chez LE spécialiste aux Etats-Unis (Spectrum Coatings \ Paul Zacharias), 2 de mes miroirs artisans sont passés par chez lui avant d'être livrés en France (ils vont pas y retourner quand faudra les réaluminer !) : https://www.spectrum-coatings.com/videos Bon ciel.1 point

-

Pour les amateurs d'Achromatiques, une SW 120/1000 Evostar neuve, complète et à moitié prix du neuf sur Auxerre : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2323771505.htm Albéric1 point

-

Bonjour ! Pas évidente, ta situation... Et si tu laissais tomber la photo en attendant la fin de tes études ? Il faut que tu trouves un bon métier pour avoir des sous, au fin fond des Ardennes pour avoir un bon ciel. Avec 400 € tu peux en effet avoir un 130/900, mais cet appareil n'est pas conçu pour la photo, en particulier le foyer n'est pas accessible en général (sauf bricolage ?) Cela dit il doit y avoir moyen de photographier la Lune derrière un oculaire, mais sans plus. Et un 150/750 équatorial dépasse le budget. Ou alors un Maksutov 90 mm ? Mais avec un diamètre si petit, là encore tu seras essentiellement limité à la Lune. (Un 130 mm a un plus grand diamètre et devrait apporter plus de détails, mais je me méfie des Newton bas de gamme, ils sont peut-être un peu plus « lumineux » mais la résolution risque de ne pas être meilleure.)1 point

-

L'entrée est mortelle. Les segments sont bons et tous leurs matchs sont divertissants. (Sûrement plus "Best in the World" que l'autre qui se tape en coulisse...). Je te propose de continuer, ou d'alimenter mon fil pour ne pas être hors sujet ici !1 point

-

Si elles ne crèvent pas à la surface optique, non. Il est pratiquement impossible de ne pas en avoir dans du "quartz" (verre de silice), notamment à cause de sa température de fusion très élevée (1713°C, c'est près de 500°C au-dessus d'un verre "classique") qui rend le maintien à l'état liquide très coûteux. Quand on voit comment est le disque d'un grand miroir comme le 3,60 m historique de l'ESO, il y a de quoi être épouvanté.1 point

-

Effectivement, le traitement sur 2 planètes à la fois, qui plus est de luminosité différente, est un peu plus technique que le traitement sur une seule. Mais ce qui a refroidi les ardeurs sur cette conjonction en particulier, c’est avant tout la météo pas forcément de la partie. C’était mon cas… @sebseacteam, bien joué !1 point

-

1 point

-

1 point

-

Et bien, justement. Nous avions un composants introuvable. Mais a force de recherche, nous sommes parvenu à dénicher un stock secret ! Je n'ai pas de date précise, mais nous devrions pouvoir commencer les livraisons d'ici la fin Avril.1 point

-

1 point

-

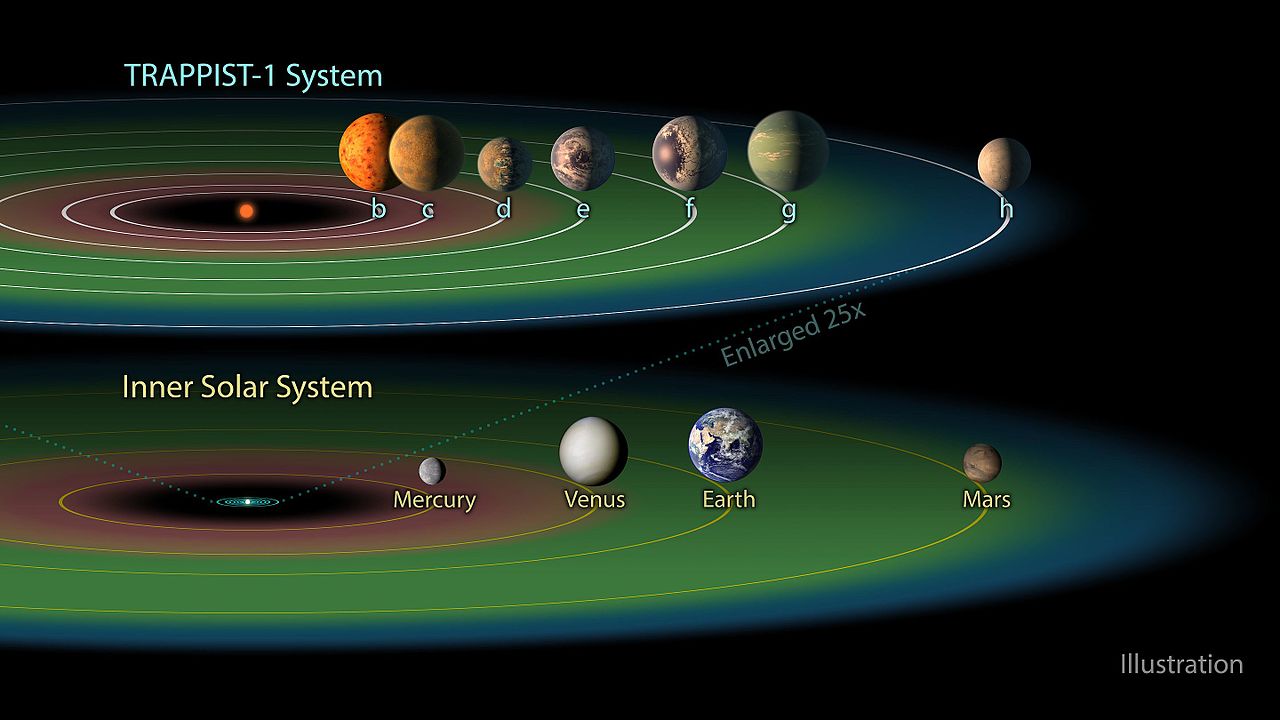

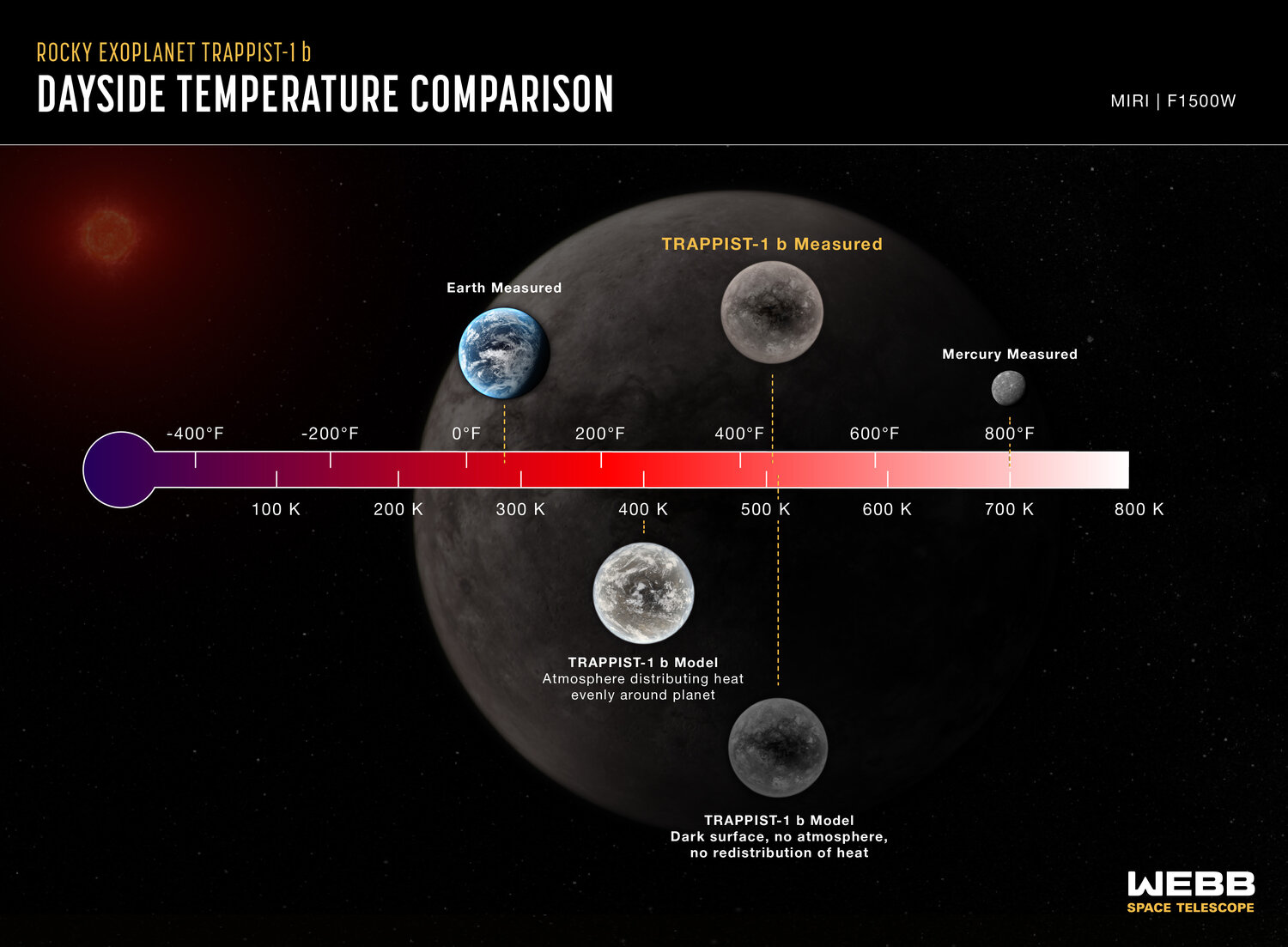

Une des cibles les plus importante de la 1ère année d'activité du JWST était sans conteste le système Trappist-1 et ses planètes de taille terrestre dont certaines figurent dans la ZH (zone habitable) de la naine rouge. L'annonce d'aujourd'hui concerne la planète b, la plus proche de l'étoile, qui n'est pas dans la ZH. Verdict : comme on pouvait s'y attendre, pas d'atmosphère. La suite va être beaucoup plus excitante, on devrait connaitre toutes les planètes d'ici la fin de l'année... Traduction automatique : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-measures-the-temperature-of-a-rocky-exoplanet Webb mesure la température d’une exoplanète rocheuse Une équipe internationale de chercheurs a utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour mesurer la température de l’exoplanète rocheuse TRAPPIST-1 b. La mesure est basée sur l’émission thermique de la planète : l’énergie thermique dégagée sous forme de lumière infrarouge détectée par l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb. Le résultat indique que le côté jour de la planète a une température d’environ 500 kelvins (environ 450 degrés Fahrenheit) et suggère qu’il n’a pas d’atmosphère significative. Il s’agit de la première détection d’une forme quelconque de lumière émise par une exoplanète aussi petite et aussi froide que les planètes rocheuses de notre propre système solaire. Le résultat marque une étape importante pour déterminer si les planètes en orbite autour de petites étoiles actives comme TRAPPIST-1 peuvent soutenir les atmosphères nécessaires pour soutenir la vie. Cela est également de bon augure pour la capacité de Webb à caractériser les exoplanètes tempérées de la taille de la Terre à l’aide de MIRI. « Ces observations tirent vraiment parti de la capacité infrarouge moyen de Webb », a déclaré Thomas Greene, astrophysicien au Centre de recherche Ames de la NASA et auteur principal de l’étude publiée aujourd’hui dans la revue Nature. « Aucun télescope précédent n’avait eu la sensibilité nécessaire pour mesurer une lumière aussi faible dans l’infrarouge moyen. » Planètes rocheuses en orbite autour de naines rouges ultrafroides Au début de 2017, des astronomes ont rapporté la découverte de sept planètes rocheuses en orbite autour d’une étoile naine rouge ultrafroide (ou naine M) à 40 années-lumière de la Terre. Ce qui est remarquable à propos des planètes, c’est leur similitude de taille et de masse avec les planètes rocheuses intérieures de notre propre système solaire. Bien qu’elles orbitent toutes beaucoup plus près de leur étoile que n’importe laquelle de nos planètes autour du Soleil – toutes pourraient tenir confortablement dans l’orbite de Mercure – elles reçoivent des quantités comparables d’énergie de leur petite étoile. TRAPPIST-1 b, la planète la plus interne, a une distance orbitale d’environ un centième de celle de la Terre et reçoit environ quatre fois la quantité d’énergie que la Terre reçoit du Soleil. Bien qu’elle ne se trouve pas dans la zone habitable du système, les observations de la planète peuvent fournir des informations importantes sur ses planètes sœurs, ainsi que celles d’autres systèmes de naines M. « Il y a dix fois plus de ces étoiles dans la Voie lactée qu’il y a d’étoiles comme le Soleil, et elles sont deux fois plus susceptibles d’avoir des planètes rocheuses que des étoiles comme le Soleil », a expliqué Greene. « Mais ils sont aussi très actifs - ils sont très brillants quand ils sont jeunes, et ils émettent des éruptions et des rayons X qui peuvent anéantir une atmosphère. » La co-auteure Elsa Ducrot du Commissariat français à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en France, qui faisait partie de l’équipe qui a mené des études antérieures sur le système TRAPPIST-1, a ajouté: « Il est plus facile de caractériser les planètes telluriques autour d’étoiles plus petites et plus froides. Si nous voulons comprendre l’habitabilité autour des étoiles M, le système TRAPPIST-1 est un excellent laboratoire. Ce sont les meilleures cibles que nous ayons pour observer les atmosphères des planètes rocheuses. » Détecter une atmosphère (ou non) Les observations précédentes de TRAPPIST-1 b avec les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer n’ont trouvé aucune preuve d’une atmosphère gonflée, mais n’ont pas été en mesure d’exclure une atmosphère dense. Une façon de réduire l’incertitude est de mesurer la température de la planète. « Cette planète est verrouillée par les marées, avec un côté faisant face à l’étoile à tout moment et l’autre dans l’obscurité permanente », a déclaré Pierre-Olivier Lagage du CEA, co-auteur de l’article. « S’il y a une atmosphère pour circuler et redistribuer la chaleur, le côté jour sera plus frais que s’il n’y a pas d’atmosphère. » L’équipe a utilisé une technique appelée photométrie d’éclipse secondaire, dans laquelle MIRI a mesuré le changement de luminosité du système lorsque la planète se déplaçait derrière l’étoile. Bien que TRAPPIST-1 b ne soit pas assez chaud pour émettre sa propre lumière visible, il a une lueur infrarouge. En soustrayant la luminosité de l’étoile seule (pendant l’éclipse secondaire) de la luminosité de l’étoile et de la planète combinées, ils ont pu calculer avec succès la quantité de lumière infrarouge émise par la planète. Mesure des changements minuscules de luminosité La détection par Webb d’une éclipse secondaire est en soi une étape majeure. Avec l’étoile plus de 1 000 fois plus brillante que la planète, le changement de luminosité est inférieur à 0,1%. « Il y avait aussi une certaine crainte que nous manquions l’éclipse. Les planètes se tirent toutes les unes sur les autres, donc les orbites ne sont pas parfaites », a déclaré Taylor Bell, chercheur postdoctoral à l’Institut de recherche environnementale de la région de la baie de San Francisco, qui a analysé les données. « Mais c’était tout simplement incroyable: l’heure de l’éclipse que nous avons vue dans les données correspondait à l’heure prévue en quelques minutes. » L’équipe a analysé les données de cinq observations secondaires distinctes d’éclipses. « Nous avons comparé les résultats à des modèles informatiques montrant quelle devrait être la température dans différents scénarios », a expliqué Ducrot. « Les résultats sont presque parfaitement cohérents avec un corps noir fait de roche nue et aucune atmosphère pour faire circuler la chaleur. Nous n’avons pas non plus vu de signes d’absorption de lumière par le dioxyde de carbone, ce qui serait apparent dans ces mesures. Cette recherche a été menée dans le cadre du programme 1177 de Webb Guaranteed Time Observation (GTO), l’un des huit programmes de la première année scientifique de Webb conçus pour aider à caractériser pleinement le système TRAPPIST-1. D’autres observations d’éclipses secondaires de TRAPPIST-1 b sont actuellement en cours, et maintenant qu’ils savent à quel point les données peuvent être bonnes, l’équipe espère éventuellement capturer une courbe de phase complète montrant le changement de luminosité sur toute l’orbite. Cela leur permettra de voir comment la température change du jour au côté nuit et de confirmer si la planète a une atmosphère ou non. « Il y avait une cible que je rêvais d’avoir », a déclaré Lagage, qui a travaillé sur le développement de l’instrument MIRI pendant plus de deux décennies. « Et c’était celui-ci. C’est la première fois que nous pouvons détecter l’émission d’une planète rocheuse et tempérée. C’est une étape très importante dans l’histoire de la découverte des exoplanètes. » Les planètes e, f et g sont dans la ZH Ce graphique compare la température diurne de TRAPPIST-1 b mesurée à l’aide de l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb à des modèles informatiques de ce que serait la température dans diverses conditions. Les modèles prennent en compte les propriétés connues du système, y compris la température de l’étoile et la distance orbitale de la planète. La température du côté jour de Mercure est également indiquée à titre indicatif. La luminosité côté jour de TRAPPIST-1 b à 15 microns correspond à une température d’environ 500 kelvins (environ 450 degrés Fahrenheit). Ceci est cohérent avec la température en supposant que la planète est verrouillée par les marées (un côté faisant face à l’étoile à tout moment), avec une surface de couleur sombre, pas d’atmosphère et pas de redistribution de la chaleur du côté jour vers le côté nuit. Si l’énergie thermique de l’étoile était répartie uniformément autour de la planète (par exemple, par une atmosphère sans dioxyde de carbone en circulation), la température à 15 microns serait de 400 kelvins (260 degrés Fahrenheit). Si l’atmosphère avait une quantité substantielle de dioxyde de carbone, elle émettrait encore moins de lumière de 15 microns et semblerait encore plus froide. Bien que TRAPPIST-1 b soit chaud selon les normes terrestres, il est plus froid que le côté jour de Mercure, qui se compose de roche nue et sans atmosphère significative. Mercure reçoit environ 1,6 fois plus d’énergie du Soleil que TRAPPIST-1 b de son étoile. Cette courbe de lumière montre le changement de luminosité du système TRAPPIST-1 lorsque la planète la plus interne, TRAPPIST-1 b, se déplace derrière l’étoile. Ce phénomène est connu sous le nom d’éclipse secondaire. Les astronomes ont utilisé l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb pour mesurer la luminosité de la lumière infrarouge moyen. Lorsque la planète est à côté de l’étoile, la lumière émise à la fois par l’étoile et le côté jour de la planète atteint le télescope, et le système semble plus brillant. Lorsque la planète est derrière l’étoile, la lumière émise par la planète est bloquée et seule la lumière de l’étoile atteint le télescope, ce qui entraîne une diminution de la luminosité apparente. Les astronomes peuvent soustraire la luminosité de l’étoile de la luminosité combinée de l’étoile et de la planète pour calculer la quantité de lumière infrarouge provenant du côté jour de la planète. Ceci est ensuite utilisé pour calculer la température du côté jour. Le graphique montre les données combinées de cinq observations distinctes effectuées à l’aide du filtre F1500W de MIRI, qui ne permet que la lumière avec des longueurs d’onde allant de 13,5 à 16,6 microns de passer aux détecteurs. Les carrés bleus sont des mesures de luminosité individuelles. Les cercles rouges montrent les mesures qui sont « groupées » ou moyennées pour faciliter la visualisation du changement au fil du temps. La diminution de la luminosité pendant l’éclipse secondaire est inférieure à 0,1%. MIRI a été en mesure de détecter des changements aussi petits que 0,027% (ou 1 partie sur 3 700). Il s’agit de la première observation d’émission thermique de TRAPPIST-1 b, ou de toute planète aussi petite que la Terre et aussi froide que les planètes rocheuses de notre système solaire. Les observations sont répétées à l’aide d’un filtre de 12,8 microns afin de confirmer les résultats et de réduire les interprétations.1 point

-

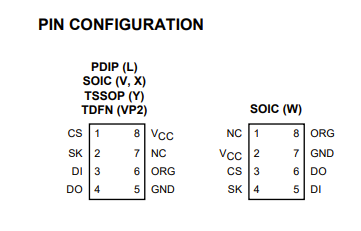

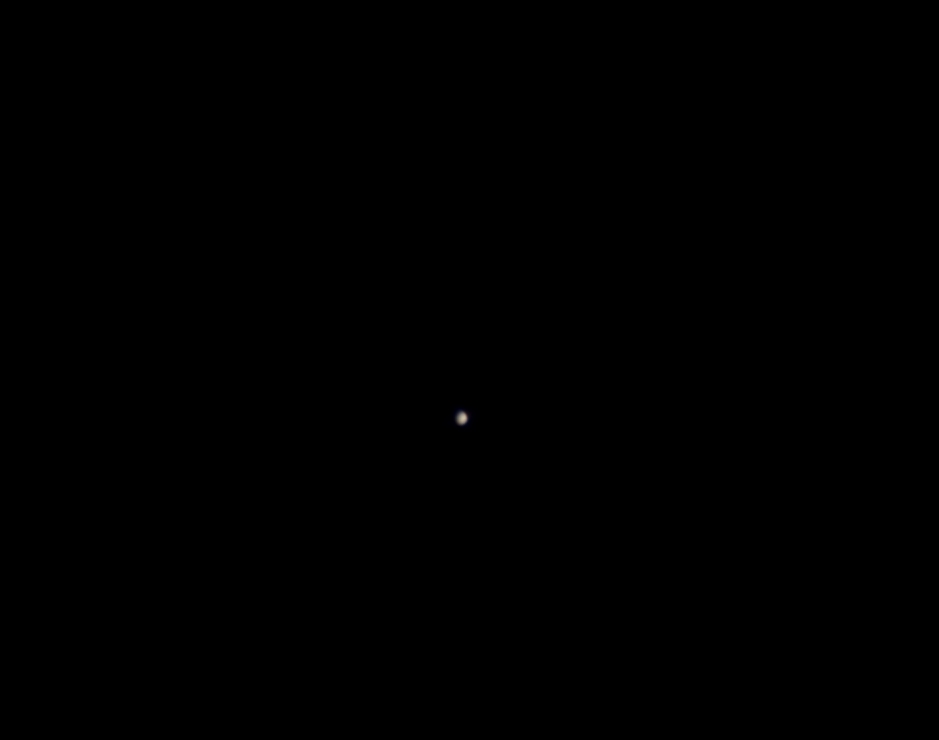

hey les eeproms existent en effet (parfois) en version "retournée", c'est pour se router plus simplemenet avec certains micros (ça évite de croiser les pistes) mais c'est toujours indiqué sur le chip quelle version c'est d'après un datasheet trouvé au hasard (pas le même que le tien) j'ai + d'infos : et le suffixe V c'est la version "normale", et c'est W pour la "retournée donc normalement, tu as le bon chip1 point

-

Salut Alex content que tu démarre le projet avec le pcb et apn que je t'ai filé C'est trop loin dans ma mémoire pour que je puisse t'aidé bien mais n'hésite pas si tu as besoin d'une info je chercherai J'ai en plus fais cadeau a un ami ma Cam 86 qui fonctionnait avec ce même pcb mais j'ai toujours accès au cas ou tu voudrai des info Le copain refait la mécanique il a un tour je posterai ici ces évolution prend ton temps moi je testai chaque soudure et je n'est pas eu de souci sauf peut etre ma compréhension du process de programmation 😁 bonne continuation1 point

-

0 point

-

Bonjour à tous, Après près de 8ans sans matos, me revoilà avec de quoi observer le ciel. J'ai eu un ETX90, puis un Dobson 300mm. J'habitais à la campagne. J'ai aujourd'hui pris un Skymax 180, monté sur une Skytee-2 que j'ai motorisé. La collimation est bonne. Il est équipé d'un renvoi prisme Altair. Et d'oculaires Hyperion. Tout est propre et en état neuf. J'habite maintenant en ville et probablement à la "pire" position possible, vous allez me dire. J'ai accès au sud sur 180° de mon balcon et habite au nord de la ville de Nantes. J'ai donc "vue" sur toute la ville... J'ai souvenir à l'époque, dans le ETX ou le Dob, en campagne, que quand je faisais la MAP sur une étoile, elle était parfaitement ponctuelle, "nette". Aujourd'hui du balcon, impossible de faire une MAP sur une étoile comme dans mes souvenirs. C'est pas net, flouté, pas ponctuel, la MAP n'est pas stable. N'ayant pas encore pu aller jouer avec en campagne, je ne peux pas comparer pour le moment. Et donc, incriminer soit les turbulences atmosphérique, soit mon matos. Je me demande si le fait que la lumière a toute l'atmosphère du dessus de la ville a traverser, n'est pas le soucis. Idem sur Jupiter, Mars, Saturne... Je suis frustré de l'image que j'obtiens, très loin de la netteté de mes souvenirs... Z'en pensez quoi ? Merci0 point

-

Je vais être un peu cash mais c'est dans un bon esprit : 400 € (max du max si j'ai bien compris) pour faire de l'astrophotographie ? Ce n'est pas faisable, cela exige une très bonne monture (premier achat à faire) et là ton budget il est déjà très très largement brûlé. Le meilleur conseil est déjà donné, l'astronomie est une école de patience. Tu es jeune, met donc les priorités dans le bon ordre : études abouties/ bon boulot/bon salaire et à toi l'astrophoto du CP. En entendant avec tes 400 € tu t'achètes des bons bouquins sur le sujet et tu lis les spécialistes sur les forums dans les rubriques dédiées, ça te fera des connaissances pour quand tu pourras investir dans ton projet. Il te restera même des sous...0 point

-

Ça c’est une réflexion de quelqu’un qui n’a jamais fait d’observation . Comme beaucoup je ne fais que de l’observation. Ce n’est ni mieux ni moins bien, ni plus difficile ni plus facile, ni plus ni moins exigeant que la photo. Ce sont des pratiques différentes et complémentaires ceci dit en ciel profond la photographie de nebuleuses avec des filtres spécifiques (filtres interférentiels) est envisageable dans un ciel très pollué donc c’est une option à envisager…. Reste à regarder le coût de ces filtres, ça pique vite! Faut déjà regarder ce qui est abordable en fonction du prix0 point

-

Oui oui je parle de caméras planétaires. Je plongerai les mains dans le cambouis pour choisir le modèle qu'il me faut. Je voulais juste voir si globalement, il n'y avait pas des modèles phares qui ressortaient assez facilement.0 point

-

Ce n'est peut-être pas du à la mise au point alors si tu l'as bien fait mais un default d'alignement ou la mise en station auraient plutôt tendance à allonger les étoiles. Peut-être la collimation. Certains pourront certainement te répondre mieux que moi.0 point

-

0 point

-

Exactement. le seul qui peut être ennuyé par ces bulles, c'est le manufacturier qui aurait la malchance d'avoir à en percer une lors de l'ébauchage et qui devrait alors recreuser toute la forme jusqu'au fond de cette bulle. En espérant qu'alors il n'arrive pas au sommet de la bulle suivante du dessous... J'ai taillé une bonne douzaine de miroir. Ben...sur une bonne moitié j'ai bien serré les fesses que le sphéroïde n'arrive pas à l'affleurement d'une grosse bulle... Sur les verres optiques utilisés en transmission (verre de lunette), il y a même des grades de qualité, en fonction du nb de bulles, leur taille, comptés par unité de volume. Même les grades les plus élevés n'en sont pas exempts. Le miroir est en quartz, il ne va pas s'écrouler sur lui même. Quand je vois le prix d'achat de l'objet fini, il faudrait se poser la question du pourquoi on arrive à un objet moins cher que le prix du substrat seul... Y a des chances non négligeables que le manufacturier ait trouvé des disques déclassés qui ne passent pas le cap de la sélection de l'industrie des semi conducteurs mais qui s'avèrent très satisfaisant pour un usage en réflexion en miroir astro. Après, du quartz top moumoute ça se trouve, mais à 200€ le kilo je vous laisse faire le calcul sur un miroir de 4 ou 5kg. Et là on a uniquement le substrat... les encoches, elles sont quasiment toujours présentes, gage de sécurité du maintien du miroir dans la cuve à traitement d'aluminure. J'ai pas de photo sous le coude, mais les miroirs sont tenus la tête en bas, c'est donc mieux qu'ils ne soient pas trop contraints par la tranche...0 point

-

0 point

-

Bonjour à tous, La constellation de la chevelure de Bérénice est un vrai nid de galaxies ! Ici seules les étoiles sont de couleur blanches ou bleues, le reste ce sont des dizaines de galaxies répertoriées aux catalogues NGC, IC, PGC Setup : FRA500 f:3.9 sur monture GEM28, ASI 533MCPro (gain100/-20°C), 27 poses de 60 secondes Bon ciel les astros0 point

-

De mon point de vue tu vas surtout avoir un dilemme majeur... Vouloir faire du CP en observation va t'obliger a été n gros diamètre...qui pour l'astrophoto va devenir une contrainte sur la monture.... Du coup, partir sur qqc de plus gros va te mener a une monture a minima heq5 pro pour la photo (voir eq6...)...et donc le budget qui va avec... Difficile d'avoir un télescope bon pour le visuel en CP Et en planétaire et en sus pour l'astrophoto... Ou alors...avec les n budget et matériel conséquent...0 point

-

Test effectué « effilochages » assuré heureusement c’était un micro fibre usagé0 point

-

Je confirme idem sur mon GSO 250. Tu as le droit de rétractation de 14 jours dès la réception de l’article c’est pas comme si c’était de l’occaz bon courage0 point

-

Oups, excuse-moi ! J’ai parlé trop vite. Je n’avais pas vu que tu avais aussi posté ici.0 point

-

Bonsoir, Belle prise de tête avec cette nébuleuse dont les photos sur le forum me faisait rêver. Déjà elle est bien basse sur l'horizon (25°) et avec les pins maritimes la prise est compliquée surtout avec la météo des ces derniers temps. Finalement j'ai pu la faire 3 nuits de suite les 8, 9 et 10 Février 2023. En tout 120 poses de 180 s avec un filtre L Enhance. Caméra ASI 294 MC à -15°C gain 120 SW 254/1200 sur AZ EQ6 GT guidée par ASI 120 MM sur TS 80/328 Acquisition Sharpcap 4.0, Traitement Siril 1.2 et PhotoShop. J'ai repris le traitement X fois... c'est pour ça que je tarde à la publier, j'ai même hésiter à le faire. A refaire l'année prochaine Mais la diète aidant... Bon ciel Philippe.0 point

-

Plus. Ma cage fait 3kg avec le po et autres, celle du nomad doit être pareil en poids. Et les tubes carbone+ embouts etc c’est 1,8kg sur le mien, sans doute un peu plus si on passe à f4,5 et encore plus avec l’architecture de cage mono anneau haute. Je compterais donc plutôt 24-25kg de caisse primaire.0 point

-

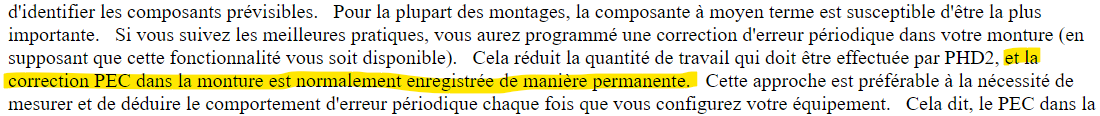

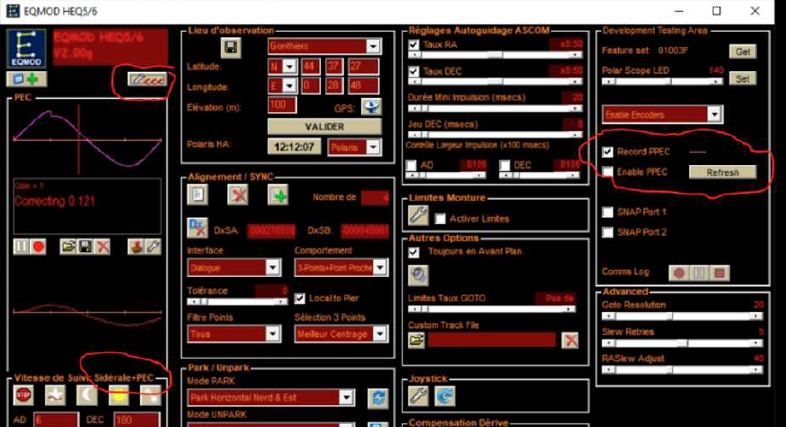

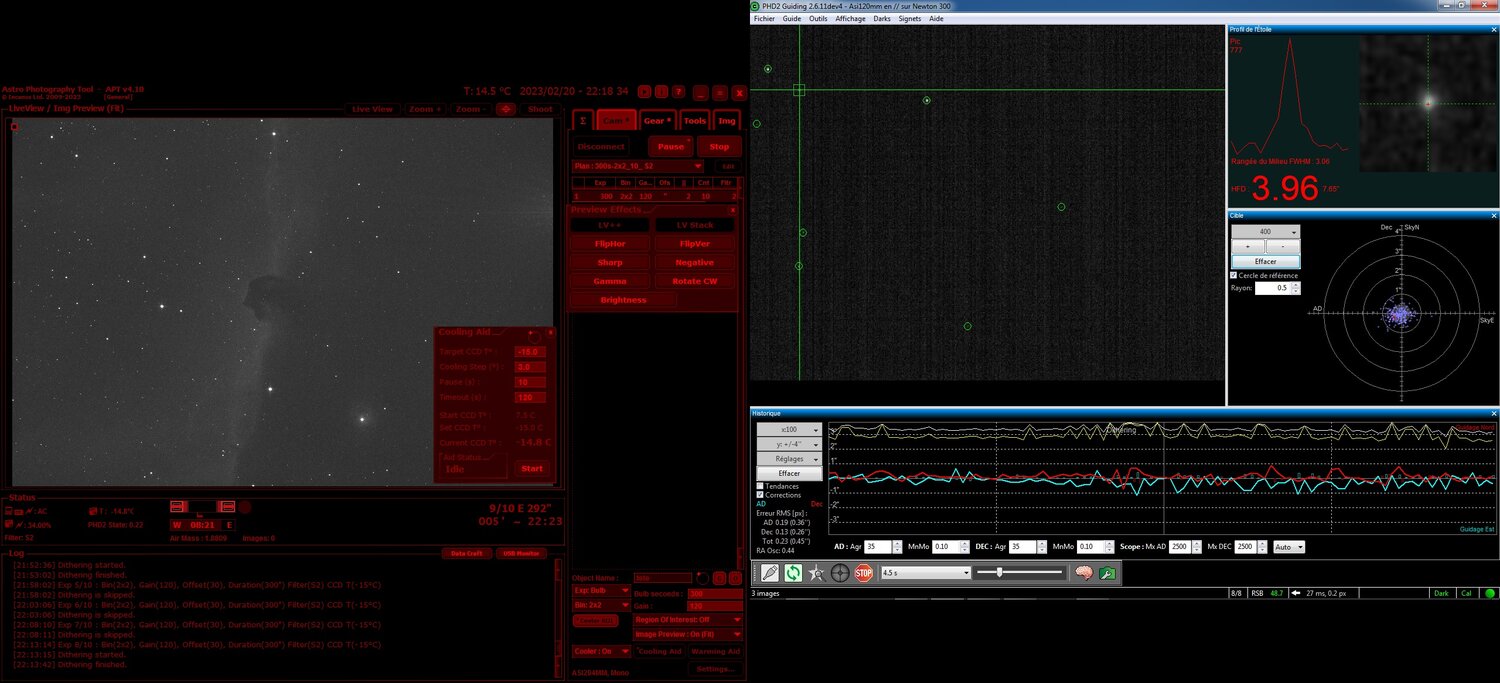

Il y a donc deux possibilités.. Moi je parlais d'enregistrer une PEC par EQMOD en utilisant PHD2 pour conserver l'étoile au centre de la mire, c'est le pdf que j'ai mis plus haut dans le post. Ca se fait en deux étapes, l'enregistrement de la PEC sur 5 tours de VSF pour une AZEQ6 (la courroie à 72 dents donnant une vraie période à 4 tours de VSF) puis l'injection de cette PEC dans la monture, c'est ce qu'EQMOD considère ensuite comme une PPEC pour Permanent PEC. Cette copie d'écran est l'étape où la PEC utilisée est celle du fichier enregistré et stocké sur le PC (suivi sidéral + PEC) juste avant de l'envoyer dans la monture (Record PPEC). C'est l'étape que je n'ai pas réussi à faire.. Comme tu l'indiques, la PPEC de PHD2 est différente. C'est un algorithme qui utilise les données du guidage passé pour en définir une Prédiction des défauts de guidage à venir. Il n'y a pas eu d'enregistrement de PEC, l'aprentissage de PHD2 se refait à chaque fois sur au moins 2 tours de VSF : https://openphdguiding.org/man/Guide_algorithms.htm Un extrait de la traduction de cet algo (traduction auto Google) qui recoupe ce qui précède. Avec tout ça ET une courroie 72 dents, je vais tester la solution PHD2 à la prochaine occasion. @Otzi Merci pour l'info !0 point

-

Comme dit plus haut, laisser en effet son matériel ouvert en rentrant pour ne pas générer d'humidité et potentiellement de moisissure (idem qu'un objectif photo). Une souflette-poire (sans aérosol) en premier lieu pour déplacer vers l'extérieur (puis dehors si tête en bas) toutes les poussières "non collées". S'il faut nettoyer des traces (doigt glissé par mégarde), poussières nombreuses plus "tenaces", un "vrai demak'up" est doux, mais pas à sec. Les pulvérisateurs type "PUROSOL" sont adaptés aux traitements des objectifs et miroirs (voir pierro astro entre autres). Mouvements intérieur -> extérieur sans insister. Pour les capteurs, utiliser des batonnets spécialisés, usage unique, en prenant un extrême soin (mais ne pas non plus en faire un Thriller !)0 point

-

0 point

-

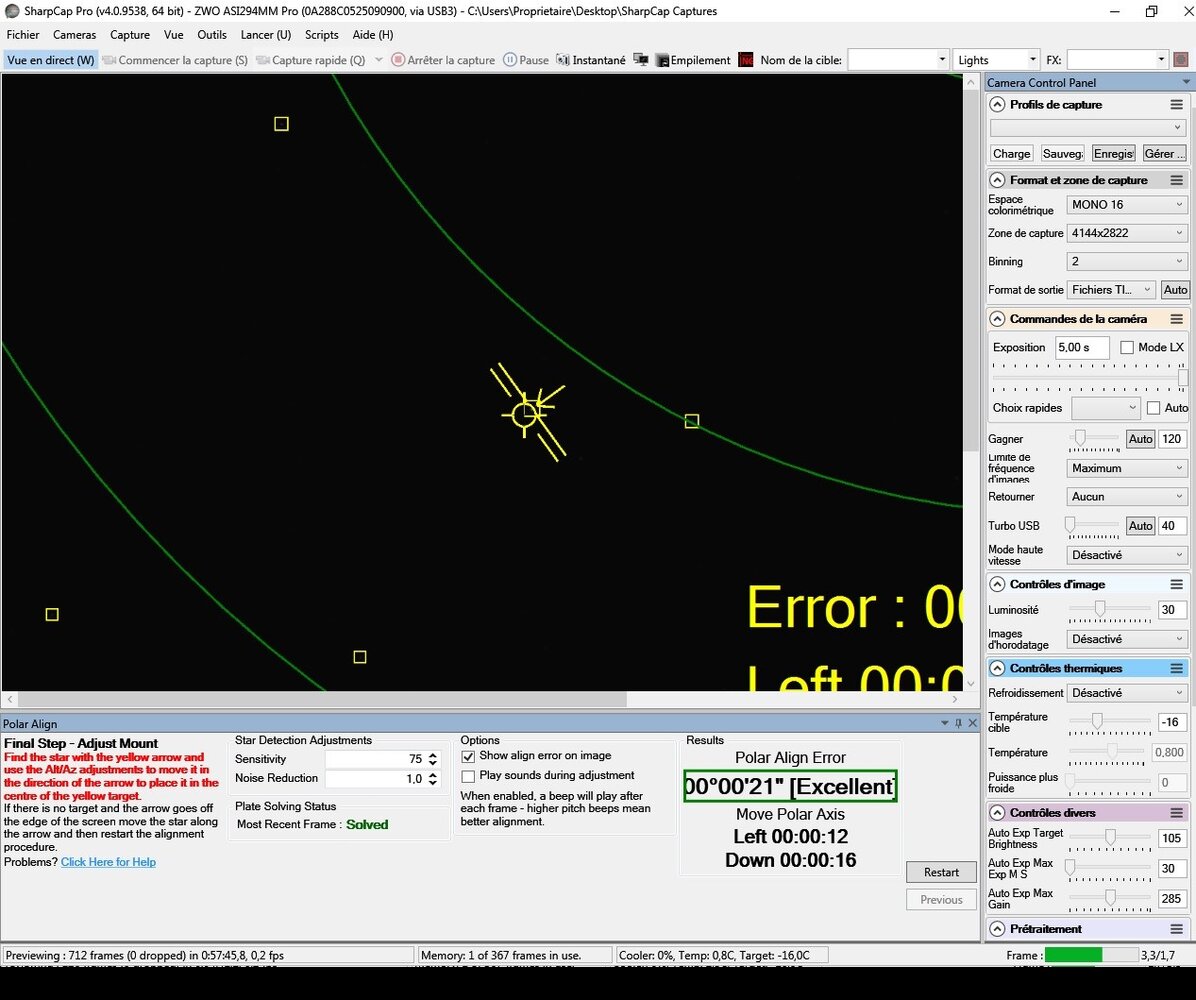

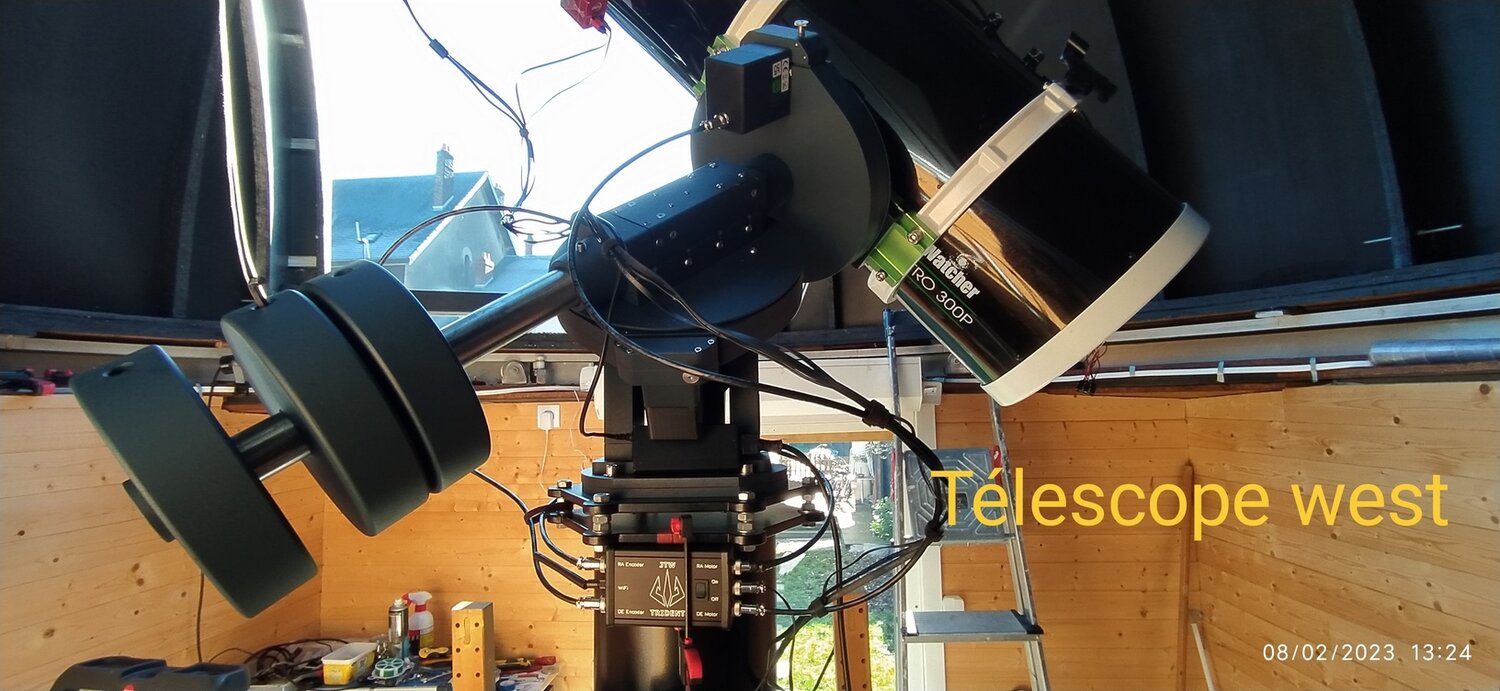

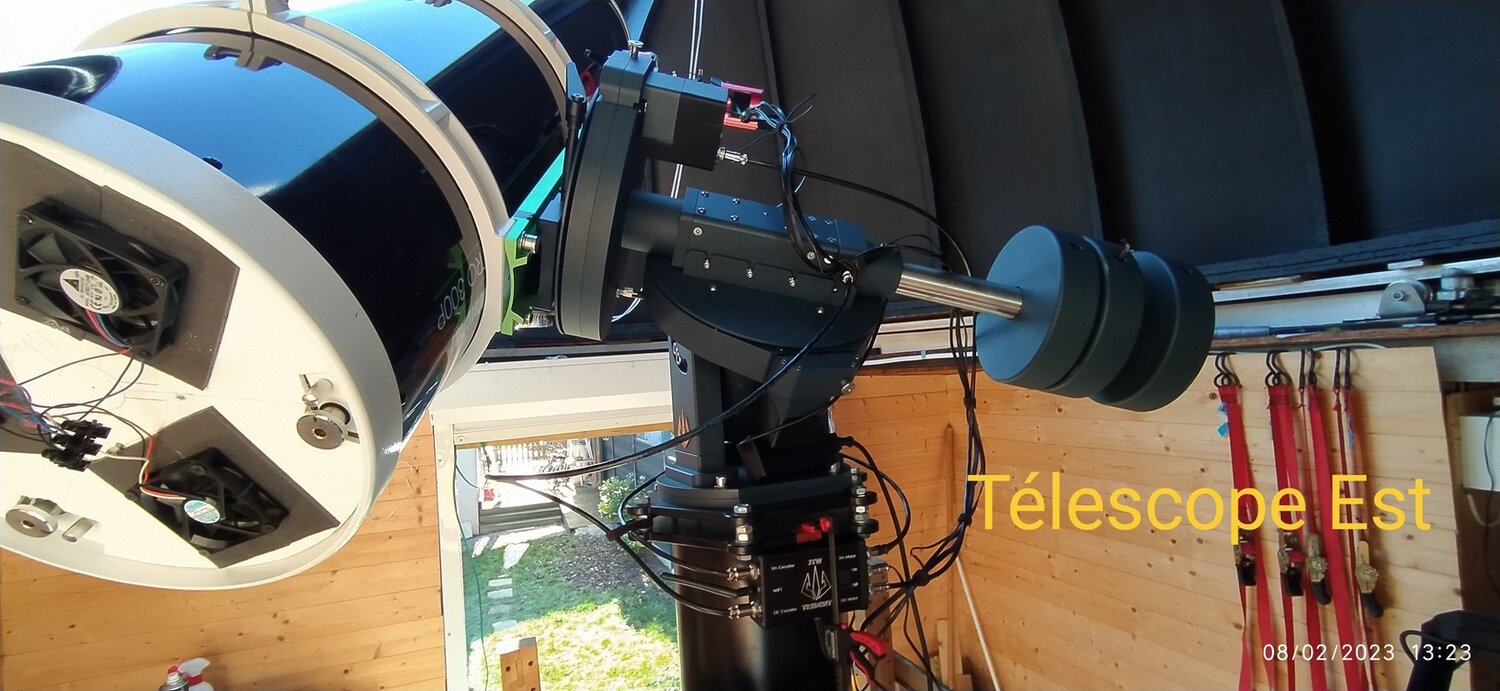

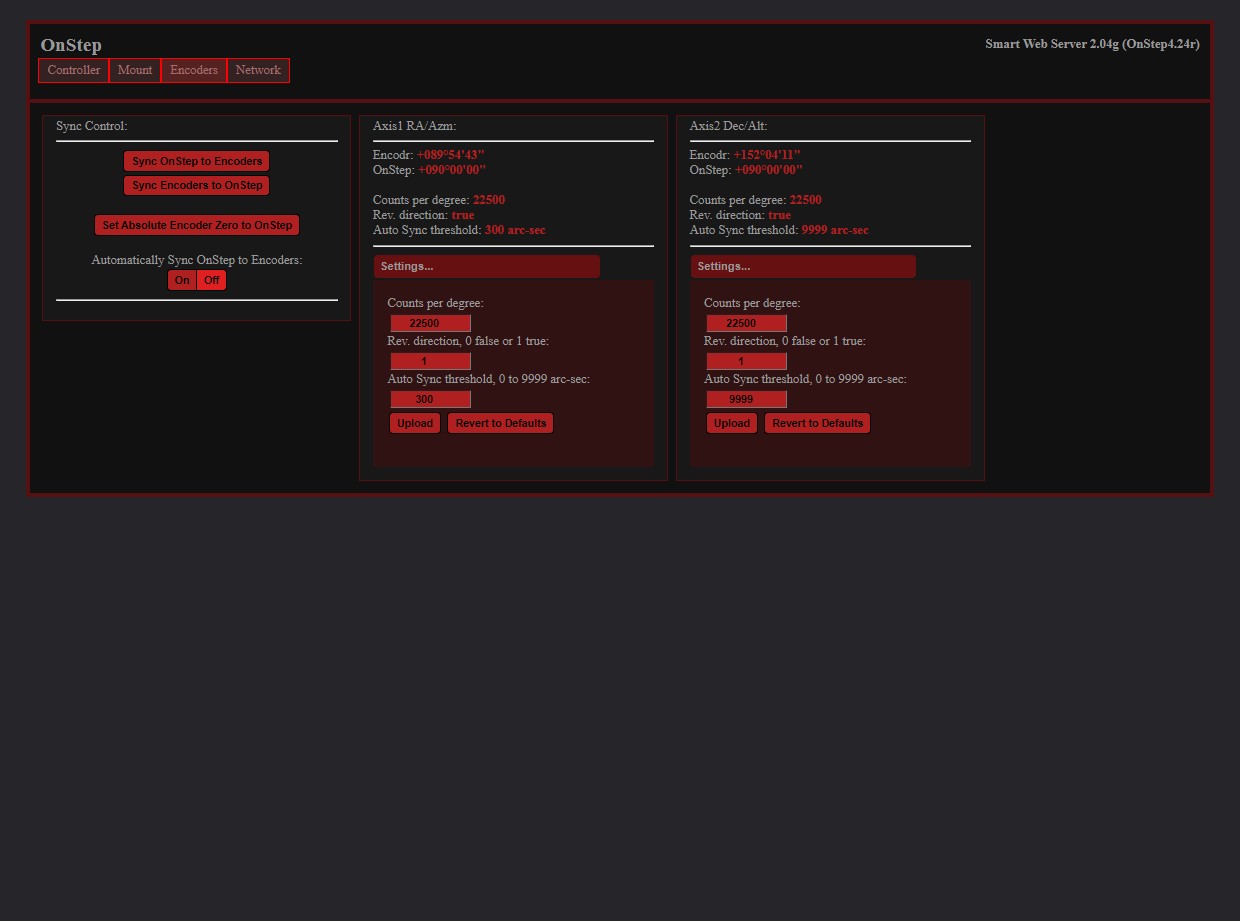

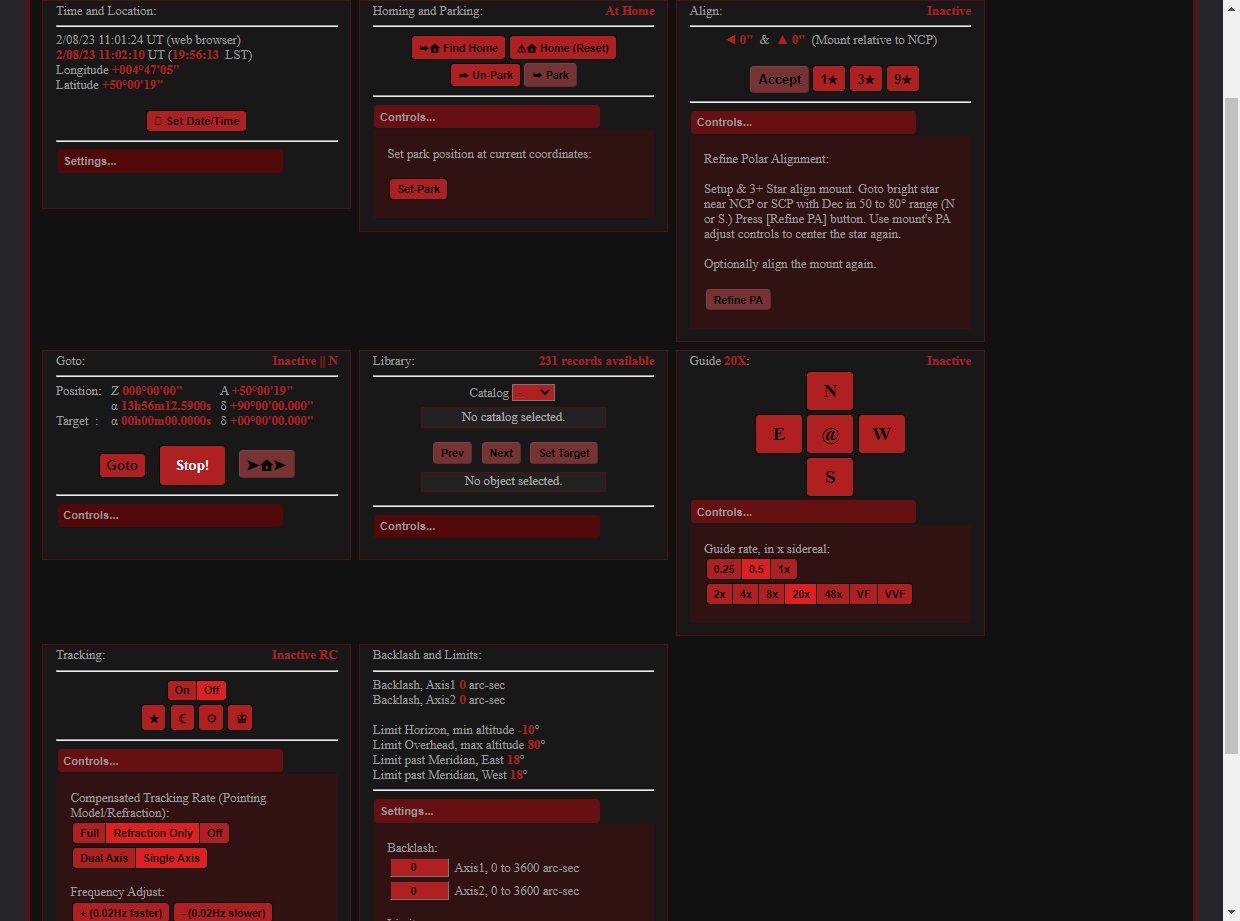

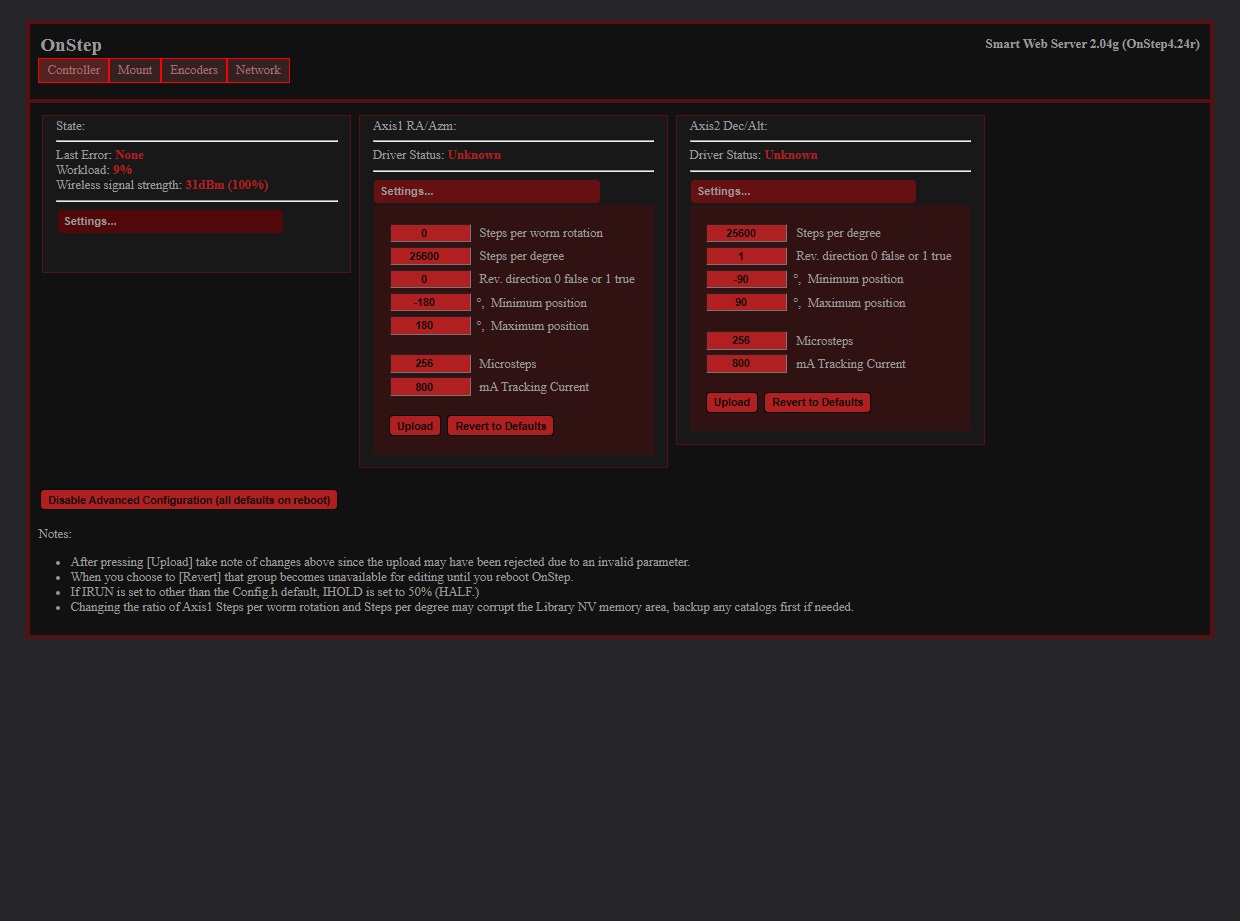

Fin janvier de cette année, j'ai reçu une seconde monture Trident P75 en remplacement de la première. Cette monture est beaucoup mieux finie avec de nombreuses améliorations. (nombreux échanges avec Mark pour lui signaler tous les problèmes rencontrés avec la première monture). - Nouveau système de friction. - Freins ou plutôt système de blocage à certaines positions du télescope dont une dans la direction de la polaire. - Nouveau contrôleur Onstep JTW Astronomy avec antenne et bouton marche/arrêt, très utile en cas d'urgence 😂 - Poignées pour blocage de queue d'aronde du télescope. - Nouveaux contrepoids. Les premiers essais ont été très prometteurs, je dis ont été car depuis les conditions météorologiques ne m'ont pas permis d'aller plus loin dans les tests et je suis toujours dans l'attente d'une véritable éclaircie. Voici ce que j'ai obtenu avant de peaufiner l'alignement polaire. Il y avait beaucoup de turbulences. Voici le résultat: Ensuite j'ai amélioré l'alignement polaire grâce à SharpCap pro (l'achat de la licence en vaut le coût et coup 😁). Un vrai régal car les réglages sont très précis sur cette monture. le resserrage des boulons et écrous m'a fait perdre quelques secondes. ... et comme je l'ai dit plus haut, depuis: Autant j'étais déçu avec la première monture, autant cette nouvelle monture me redonne du plaisir. Bon d'accord, les encodeurs ne fonctionnent toujours pas en boucle fermée (c'est-à-dire qu'ils n'influencent pas le guidage), mais en ai-je vraiment besoin? les résultats me semblent déjà très corrects. J'attends toujours la mise à jour logicielle pour ces encodeurs... Wait and see... En résumé: - Très bonne monture - Destinée à un poste fixe uniquement. - N'est pas destinée au visuel (le changement de train optique peut entrainer un glissement de l'entrainement). - Demande un équilibrage PARFAIT...comme toute monture à friction. - Moteurs débrayables. - Pilotage par USB ou WiFi. - Pour ainsi dire tous les paramètres peuvent être modifiés dans le SWS (Smart Web Server), voir exemples ci-dessous: Voilà. J'espère que ce petit résumé vous apportera satisfaction. Autres questions? Pas de problème!! 😉 En attendant les beaux jours. Alain0 point

-

Pas facile de se rendre compte de la différence entre un 250 et un 300 Alors déjà je te garantis déjà qu'avec un 250 tu vas avoir l'effet ouaouhhh Le plus important dans les tubes c'est qu'il doit être pour toi facile à sortir. Trop lourd trop encombrant parfois le tube ne sort que trop peu. J'ai eu les 3 tailles un 200 xti, un 250 xti , et un 300 skywatcher goto flextube Un 200 finalement celui qui m'a donné le plus de satisfaction, je pouvais le sortir en entier en une seule fois, moins sensible à la turbulence Le 250 pour moi la limite du rapport encombrement poids plaisir, encore transportable en deux parties Le 300 même en flextube c'est encore possible mais c'est lourd et à la longue, il sortait moins souvent et le flextube ne m'a pas plus, collimation trop souvent à refaire, qualité optique en dessous et la sensibilité à la turbulence finalement limite les observations. C'est mon ressenti, par contre c'est un puit de lumière en ciel profond. Tout ça pour expliquer qu'il est important de vérifier la configuration de ton domicile un 400 par exemple est possible facilement si tu as un garage de plein pied Dès que tu as un étage un peu étroit ce n'est plus la même chose.0 point

-

Salut ! La base de l'astro amateur ce ne sont pas les oculaires mais la passion, avec ce qu'elle implique de curiosité, de tolérance, de patience pour se laisser le temps de progresser, ... Si tu es ici c'est déjà une bonne chose ! Ca permet d'enchainer sur la question du matos que tu poses. Non, la différence entre un 250 et un 300 n'est pas flagrante. Mais elle est réelle. Ce qui est deviné au 300 ne l'aurai peut etre pas été au 250, ce qui est deviné au 250 paraitra parfois évident au 300. Tu auras ce type d'écarts entre chaque classe de diamètres. Mais à la condition que tu ais mis toutes les chances de ton coté, avec la compréhension de ton matériel (collimation, techniques d'observations, ...) et un ciel correctement noir (pour le ciel profond surtout) ou un minimum stable (impératif en planétaire). Certains spots et/ou certaines nuits sont plus favorables que d'autres et il s'agira de pouvoir les repérer. Ce qui permet d'enchainer sur le besoin de déplacer son matériel, un 300 tube plein ça commence à être too much pour pas mal de personnes... Tu vois un peu le cheminement qu'il serait préférable de suivre dans l'ordre des priorités. Le matos dont les oculaires ne viennent finalement qu'au bout de cette chaine. Quelle est ton expérience d'observation, tu pars de zéro ? Et où penses tu observer ? Tu sais déjà te servir d'une carte ? Ce sera nécessaire même si tu devais préférer les avantages du goto, lesquels ont un prix (aux deux sens du terme, car c'est plus cher mais la motorisation impliquera aussi plus de poids et de temps, pour installer ou pour la batterie à gérer). J'espère que cette discussion te permettra d'un peu clarifier tous ces points !0 point

-

Ces encoches sont normales, ce sont les traces des supports qui maintiennent le miroir pour l’aluminisation. Il y a les mêmes traces sur les miroirs traités chez mcm. Je vois pas en quoi ça poserait soucis 🤔0 point

-

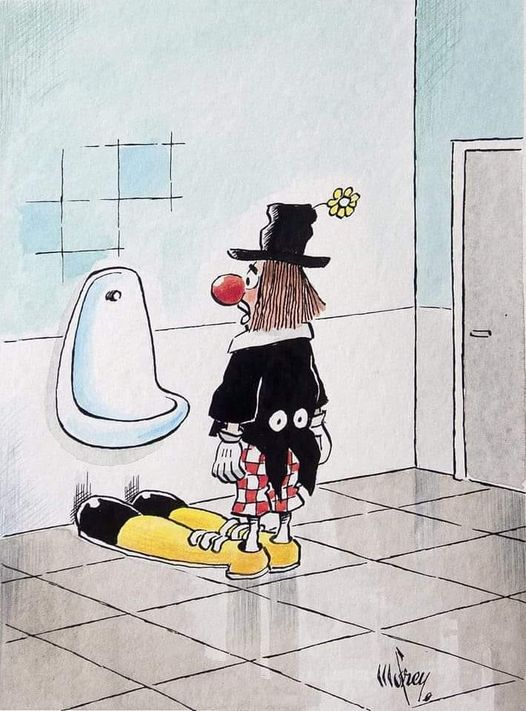

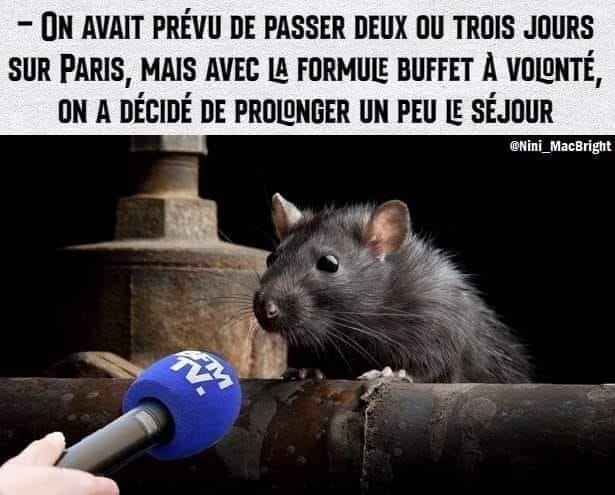

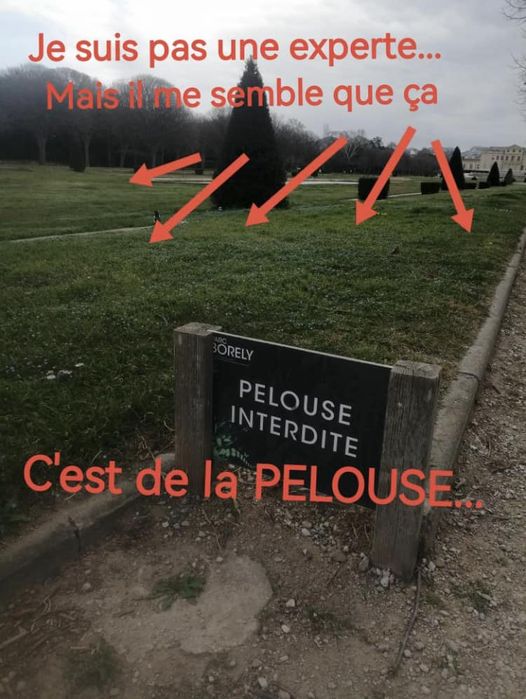

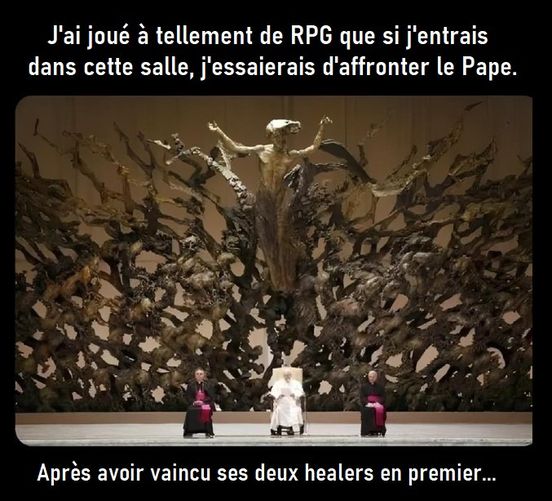

Jeu de mots intraduisible. "Frog parking only" = parking uniquement pour les grenouilles. "All others will be toad" se prononce comme "all others will be towed" (tous les autres seront remorqués, sous-entendu : vers la fourrière), c'est une inscription que l'on voit sur les pancartes signalant un parking privé. "Toad" se traduit par "crapaud". Tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je traduis celles que je poste. Pour la peine, nouvelle série toute fraîche : Variations sur un même thème : RPG = jeu de rôle0 point

-

0 point

-

0 point

-

C'était normal pour beaucoup de matériels (lunettes y compris d'initiation). Disons que c'est bcp moins normal de nos jours... Sûrement que les cales sont chères en Chine...0 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+02:00

.thumb.jpg.c625a831cbe128803af65cd7d8ecea9a.jpg)