Classement

Contenu populaire

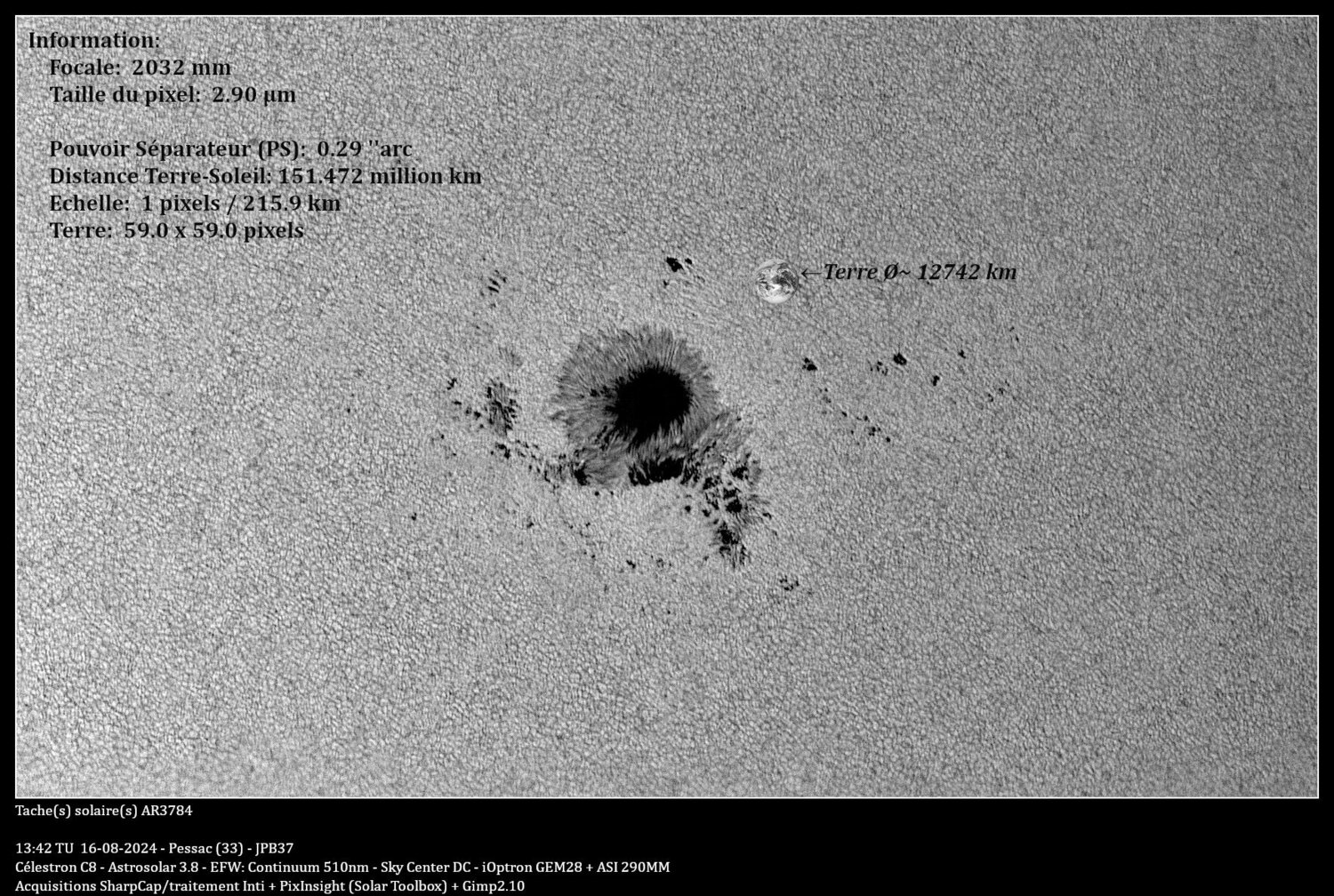

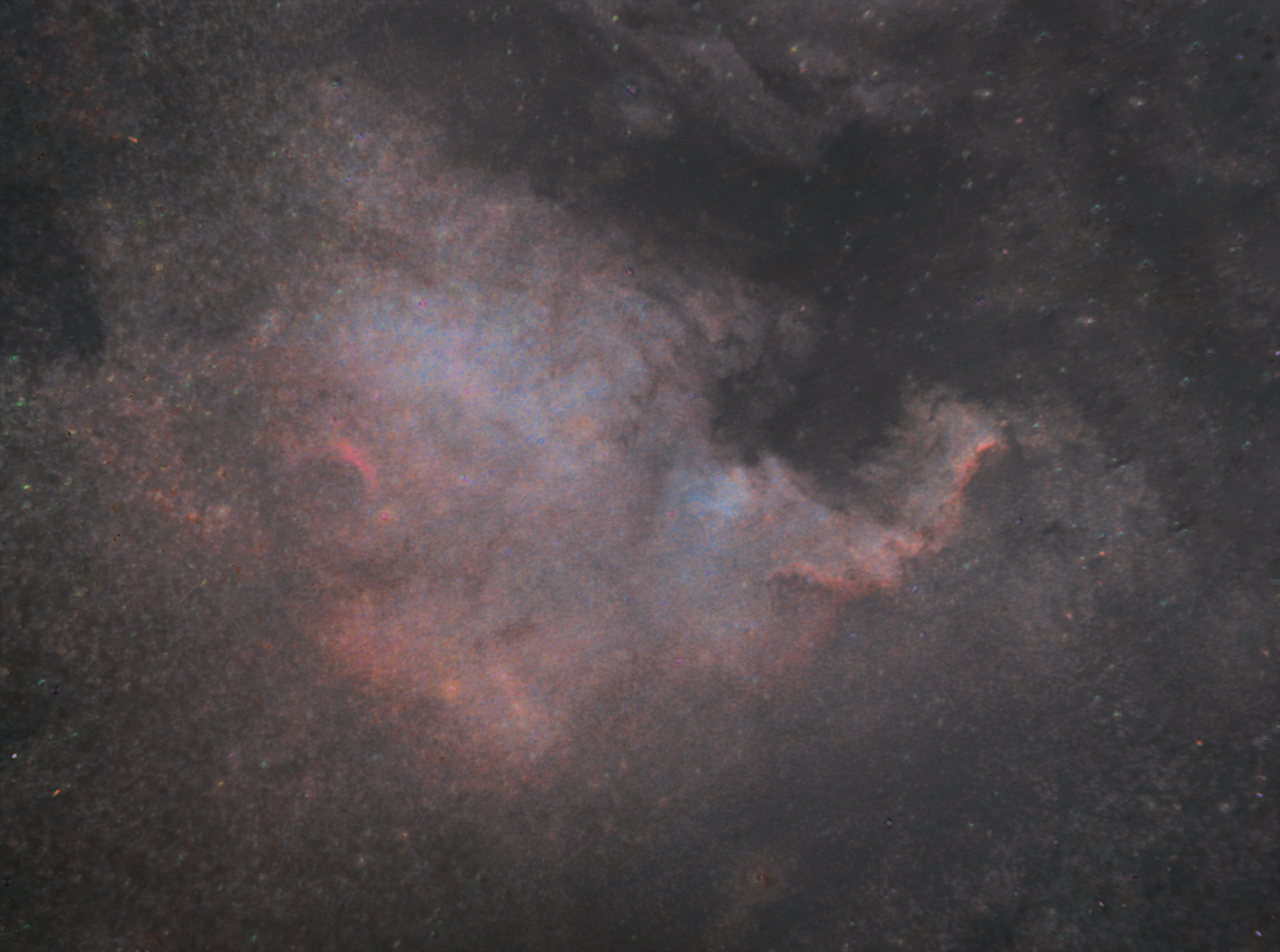

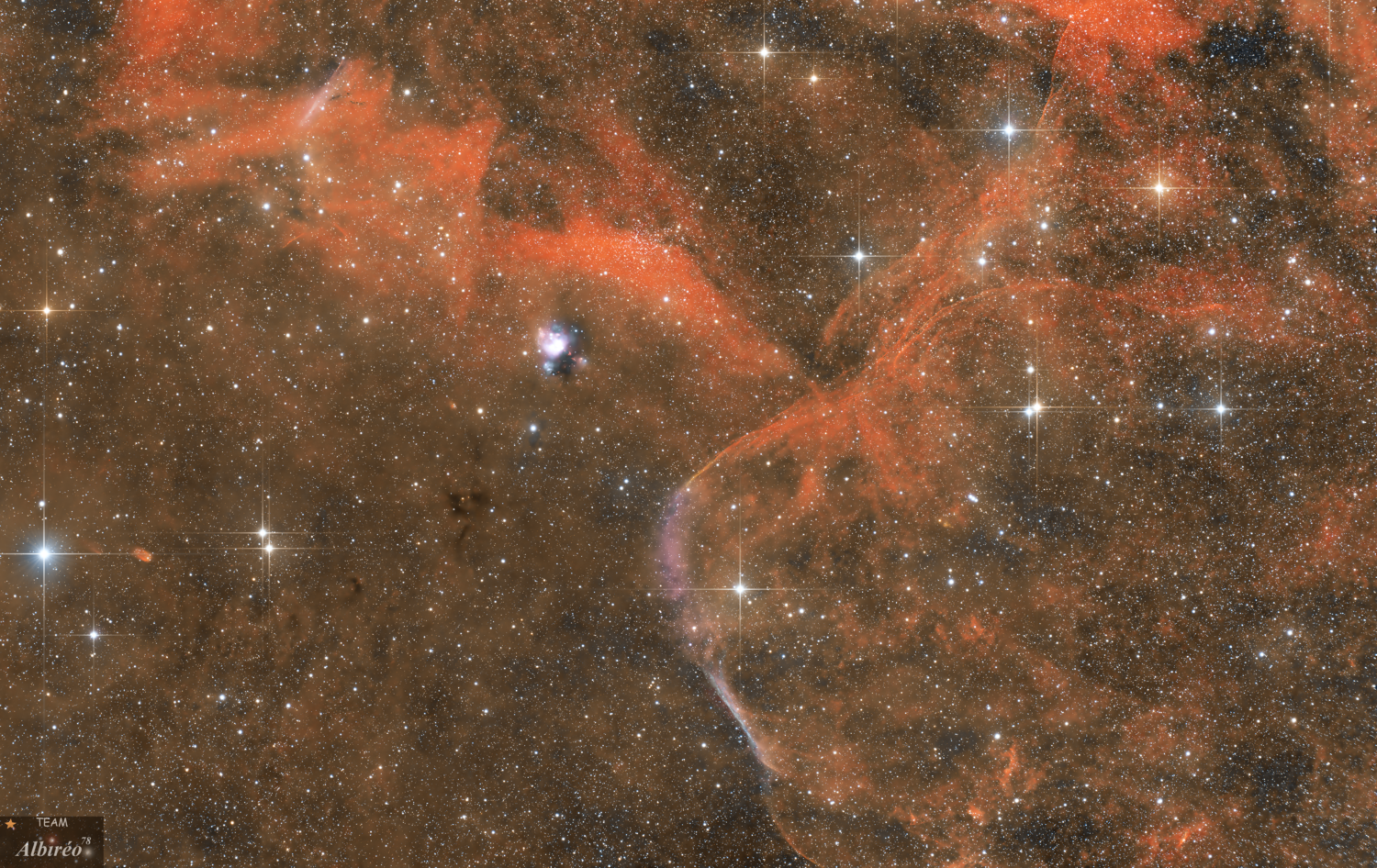

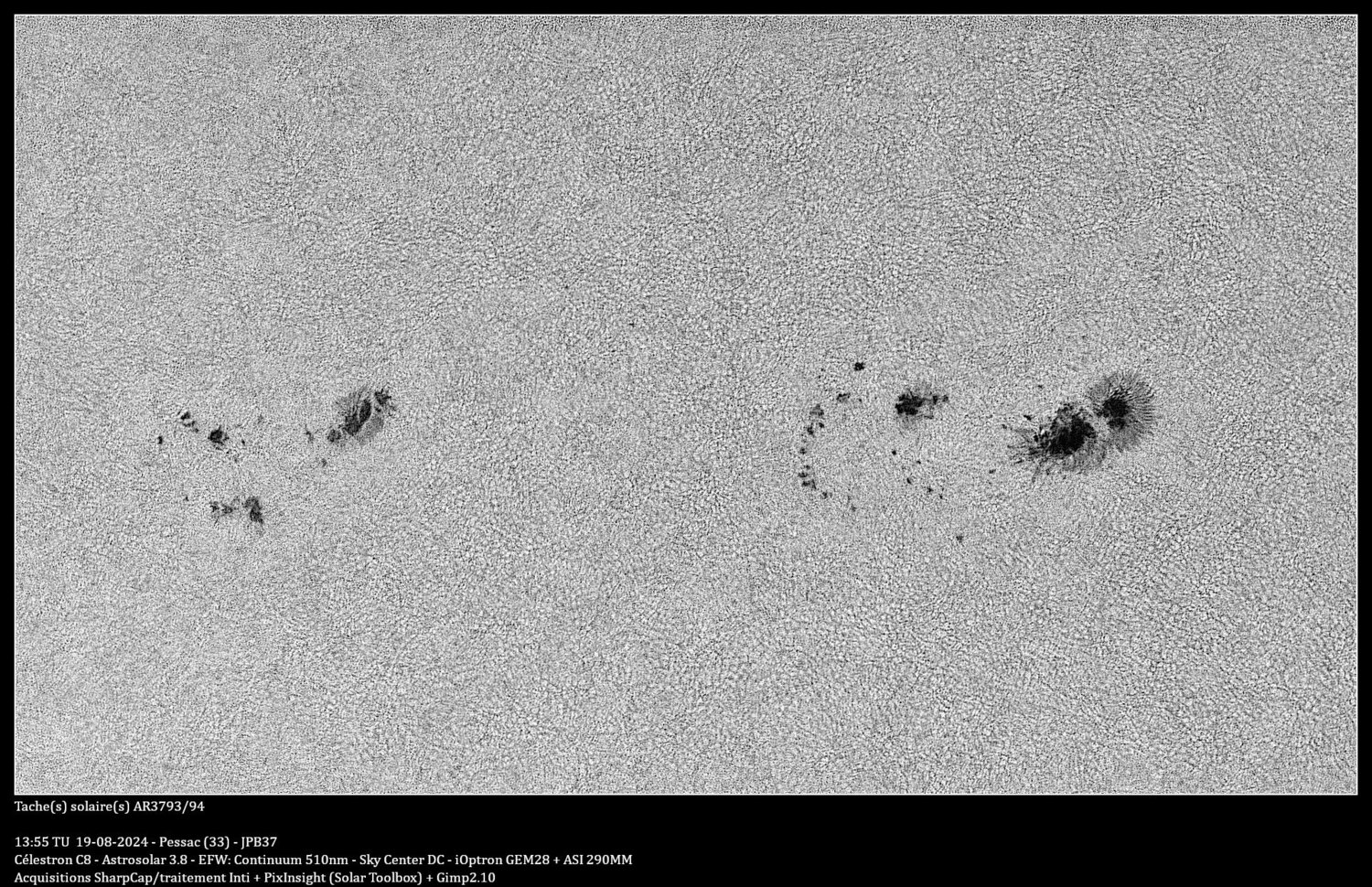

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 08/21/24 dans toutes les zones

-

4 points

-

2 points

-

GLOSSAIRE TECHNIQUE ASTRO POUR DÉBUTANTS - INTRODUCTION - Ce modeste glossaire est destiné aux débutants qui désirent se familiariser avec le matériel et certains termes techniques couramment utilisés en astronomie amateur. Il ne prétend donc pas faire un inventaire complet, et reste ainsi volontairement limité à l'essentiel. Les mots suivis d'un astérisque (*) renvoient à une définition. Dernière mise à jour : 17/03/2023. Les photos pouvant être soumises à droit d'auteur sont sourcées. - A - aberration : en optique les rayons lumineux provenant de l'objet observé peuvent être déviés, altérés, aussi bien par les conditions atmosphériques que par l'optique et la mécanique d'un instrument, donnant une image non conforme. Les principales aberrations rencontrées en astronomie en général, et donc en astrophotogaphie, sont le chromatisme*, la coma*, et le vignetage*. achromatique (abrév. achro) : pour lunette achromatique : type simple et économique de lunette astronomique. Voir à lunette astronomique. Airy : figure d', tache d', disque d' : image de diffraction obtenue à l'oculaire*, en focalisant de façon optimale un point source lumineux, obtenue sur une étoile, révélant éventuellement un défaut de collimation* ou une autre cause grâce à des irrégularités dans la figure. On se sert donc de cette image dans le but de remédier, si possible, aux causes : moins les défauts révélés par la figure d'Airy seront prononcés, plus l'image sera proche du point source. Note : même si ces termes deviennent génériques, de manière stricte les termes de tache ou figure d'Airy s'appliquent à proprement parler aux réfracteurs, qui sont dépourvus d'obstruction centrale, sinon dans le cas des réflecteurs (télescopes) on devrait simplement parler d'image de diffraction. année-lumière ( abrév. A.-L.) : unité de mesure utilisant la distance parcourue en un an par la lumière. Note : les astronomes professionnels utilisent aussi le parsec*. apochromatique (abrév. apo) : type de lunette, de système optique, corrigeant tout ou partie du chromatisme*. Voir à lunette astronomique. araignée : système de fixation du miroir secondaire d'un télescope. Voir à secondaire*. Source : astroshop.fr ascension droite (abrév. AD : RA en anglais, Right Ascension) : donnée comprise dans le système de coordonnées équatoriales et horaires. L'autre coordonnée est la Déclinaison*. astram : familier, contraction de astronome amateur. astrophotographie : technique d'observation et de traitement logiciel d'images obtenues par une caméra numérique ou un appareil photo numérique (APN), tendant à remplacer la photo argentique. Synonyme : imagerie. Une caméra, ou un appareil photo, vient remplacer l'oculaire, couplée à un ordinateur pour enregistrer les images prises avec un temps de pose calculé selon la luminosité des objets. Les images devront ensuite être traitées sur ordinateur avec de puissants logiciels. On peut y inclure le visuel assisté*, qui est une forme d'astrophotographie très rapide. La photographie à poses de plus d'une minute environ exige une monture équatoriale, cette dernière compensant la rotation du champ. Les images d'un objet peuvent être uniques, ou bien empilées (empilement, ou stacking en anglais). Pour les longues poses, un complément de précision dans le suivi peut devenir nécessaire, ce qu'assurera l'auto-guidage*. Note : L'astrophotographie exige de longues poses pour les objets du ciel profond, et de ce fait demande une monture très stable sur-dimensionnée par rapport à l'observation visuelle, limitant la taille de l'instrument optique, et un très bon suivi* assuré par un Goto* performant, suivi éventuellement renforcé par l'auto-guidage. Elle exige aussi un travail de traitement numérique, après la séance sur le terrain, souvent long et complexe, demandant une connaissance approfondie du logiciel utilisé. auto-guidage : procédé complémentaire de correction du suivi. En astrophotographie longue pose, une légère dérive du suivi due à de minimes défauts mécaniques risque d'apparaître, que l'auto-guidage viendra corriger périodiquement. Il s'effectue à l'aide d'une seconde caméra montée sur une lunette-guide ou montée sur un diviseur optique, et couplée au logiciel de suivi. avi : format vidéo d'empaquetage (ou d'encapsulage), qu'on retrouve en informatique sous la forme d'un fichier. azimutal (abrév. AZ) : instrument, monture* mobile autour d'un axe horizontal et d'un axe vertical. Ex : monture azimutale. - B - barillet : support du miroir primaire d'un télescope. Le barillet, selon les modèles, fait reposer le primaire sur plusieurs points, afin d'atténuer au maximum la déformation du miroir par son propre poids, il devient donc un élément de plus en plus important selon la taille (et le poids) du miroir. Sur la photo on voit aussi les brides servant à retenir le miroir. Source : teleskop-express Barlow, lentille de Barlow : accessoire optique du nom de son inventeur, couramment utilisé, aussi bien en visuel qu'en astrophoto, augmentant le grossissement final en augmentant virtuellement la focale de l'instrument. L'accessoire contient une seule lentille dans le cas de la Barlow d'origine, ou plusieurs lentilles (pour notamment au passage corriger certaines aberrations en photo) dans le cas des extendeurs de focale qui en sont dérivés. Il faut savoir que cette lentille fait souvent partie intégrante des oculaires, notamment ceux de petite focale. De façon générique et consensuelle, on peut continuer de parler de Barlow pour les extendeurs de focale. La Barlow se loge dans le porte-oculaire comme un oculaire, et l'oculaire vient se loger dans la Barlow. Note : Selon les modèles, le grossissement obtenu est ainsi multiplié par 1,5X, 2X, 3X, 4X, ou 5X, sans altération de l'image si la Barlow est de qualité. Cet accessoire permet de ce fait de doubler le nombre de grossissements disponibles à moindre frais d'un set d'oculaires, et donne l'occasion de limiter le nombre d'oculaires, d'où son grand succès. Illustrations : 1. Televue 2X 2. Televue Powermate 4X 3. Celestron 2X 4. Explore Scientific 2X 1. 2. 3. 4. Sources :1.OU 2.OU 3.Clef des Etoiles 4. optique-pro barlowter : barbarisme souvent utilisé, par convention et simplification, pour désigner l'action d'ajouter une Barlow à un oculaire. Exemple : un oculaire barlowté. binoculaire : s'applique à un instrument possédant deux oculaires et deux réfracteurs jumelés parallèles, telles les jumelles. La tête binoculaire, par contre, est un accessoire optique supplémentaire qui utilise l'image d'origine unique d'un instrument classique, en la divisant en deux par un prisme. C'est un dispositif utilisant deux oculaires, comme pour les microscopes, se fixant au porte-oculaire d'un télescope ou d'une lunette, permettant un bon confort visuel, très apprécié par certains amateurs. Illustrations : 1. Binoculaire Televue Bino Vue 2. Jumelles Kepler 25x100 BT 3. Jumelles Vixen BT-81S-A 1. Tête binoculaire => 2. Jumelles astronomiques => 3. Jumelles astronomiques : Sources : 1.OU 2.OU 3. idealo.fr bonnette : rondelle de caoutchouc attachée autour de l'oculaire, servant à guider l'œil et à protéger des lumières extérieures. Tous les oculaires n'en possèdent pas. Source : Pierre-Astro brides : concerne le miroir principal d'un télescope, retenu par des brides afin d'éviter qu'il ne chute par retournement lors d'un transport. Note : les brides des miroirs des Newton ne doivent pas serrer le miroir, comme c'est le cas avec certains télescopes sortis d'usine, mais juste le retenir à un millimètre de distance, afin d'éviter toute déformation nuisible à la qualité des images produites, le miroir devant pouvoir se dilater et se contracter au gré de la T° ambiante. Il convient donc, si besoin, de « débrider » le miroir juste après achat en dévissant légèrement les brides. La photo montre un miroir primaire de Newton disposé sur son barillet, retenu par des brides de sécurité. Source : company7 - C - caillou : familier, désigne un oculaire*. calibration : opération complexe effectuée par les astrophotographes visant à optimiser les images obtenues par les capteurs et l'optique, en éliminant certains défauts. caméra : La caméra numérique, comme l'appareil-photo numérique (APN), est l'outil de base servant à l'imagerie en astrophotographie, dont fait partie le Visuel Assisté*. Elle offre, selon les modèles, des caractéristiques différentes en terme de sensibilité et de résolution (nombre de pixels, taille des photosites), et de champ (taille du capteur). Le choix de la caméra dépend du budget, du type d'objets à observer (planétaire ou ciel profond), de l'instrument optique utilisé. Elle peut être de type monochrome (noir et blanc) ou couleurs, refroidie ou non, de forme différente pour convenir au type de porte-oculaire. Les monochromes offrent davantage de sensibilité, par conséquent permettent des temps de pose plus courts. La caméra se place dans le porte-oculaire, en lieu et place d'un oculaire. Note : Les caméras puissantes diffusent de la chaleur pouvant nuire aux images, d'où l'existence de caméras à refroidissement intégré. Illustrations : 1. Atik Horizon II monochrome 2. ZWO ASI224 MM couleur 3. ZWO ASI533 MMC Pro couleur 4. Altaïr Hypercam 294C couleur 1. Caméra Atik type bâton => 2. Caméra ZWO => 3. Caméra ZWO (refroidie) => 4. Caméra Altaïr => Sources : 1. La Clef des Étoiles 2. Astroshop 3. Astroshop 4. altairastro.com carrousel : autre terme pour roue à filtres*. Cassegrain : type de télescope devenu générique, du nom de son concepteur, réduisant considérablement la longueur du tube, par rapport au système simple de Newton, mais paradoxalement, par un renvoi multiple de l'image, augmentant sensiblement la longueur focale* totale. L'image est renvoyée du miroir primaire par un miroir secondaire vers une ouverture au centre du même primaire, où se trouve le porte-oculaire. De nos jours une lame de fermeture est disposée à l'entrée du tube principal sur tous les systèmes Cassegrain, afin de corriger certaines aberrations optiques. Le simple Cassegrain d'origine a été amélioré au profit du Schmidt-Cassegrain* (abrév. SC) ajoutant une lentille (lame de Schmidt) à l'entrée du tube, avec, au fil du temps, des dérivés tels que le Maksutov, le Ritchey-Chrétien, le Dall-Kirkham. Note : ce système est très prisé mais coûteux, et pour l'amateur limite le diamètre à cause du poids et de la structure. De plus, l'obstruction* est plus importante que sur un Newton. Schéma : Source : wikipédia, Auteur : Szõcs Tamàs Tamasflex catadioptrique : nom générique, classe de télescope combinant miroirs et lentilles, tels le Schmidt-Cassegrain*, le Maksutov*, le Ritchey-Chrétien*, le Dall-Kirkham*. catalogue (d'objets) : il existe de nombreux catalogues, qui sont des listes d'objets répertoriés, en partie redondants (les objets peuvent se retrouver dans deux ou plusieurs catalogues), soit généralistes, soit spécialisés dans un type d'objets particulier, utilisés par la communauté scientifique et par les amateurs. Un même objet porte ainsi des noms différents. Exemple avec Messier 51, la Galaxie du Tourbillon, qui est aussi désignée par NGC 5194, PGC 47404, UGC 8493, etc.. Pour l'amateur, les catalogues utilisés sont principalement : - Messier (M) : nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles (110 objets), - NGC : nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles, beaucoup plus complet que Messier, - SAO : étoiles, - HIP : étoiles, - HR : étoiles. En sus des catalogues précédents, pour les instruments plus importants (ou en astrophotographie) : - IC : nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles (complète NGC), - UGC : galaxies, - PGC : galaxies, - Abell : amas de galaxies, - Caldwell (C) : nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles, - PK : nébuleuses planétaires. chaise d'observation : accessoire utile de confort lors des observations, à l'assise réglable selon la hauteur du porte-oculaire. Note : Il existe des chaises spécialement conçues pour l'astronomie, mais une simple chaise de repassage, moins coûteuse, peut faire l'affaire. 1. Chaise astro artisanale => 2. Chaise de repassage => Sources : 1. SD 2. Amazon champ : angle de vision offert par un instrument, un oculaire, donné en degrés. On distingue le champ réel et le champ apparent. L'oculaire vient finaliser l'image d'un instrument en donnant un champ réel variable selon ses caractéristiques et celles de l'instrument. Le champ apparent de l'oculaire est son angle de vision, qui peut varier selon les modèles de 40° environ à 120°. Note : on considère que le grand champ débute à 65°, ce grand champ apporte plus de confort en élargissant le champ de vision, mais il conviendra de ne pas sacrifier la qualité optique au champ. Important : par les lois de l'optique, plus le grossissement est grand, plus le champ réel (et la luminosité !) se réduit. chercheur : petite lunette, droite ou à renvoi coudé, à faible grossissement, fixée sur un instrument, servant à repérer une zone précise, ou directement l'objet convoité, avant d'utiliser l'instrument principal. Selon la formule optique du chercheur, l'image sera inversée ou redressée. Note : il utilise un réticule qui, selon les modèles, peut-être éclairé. De plus en plus, on lui préfère le viseur*, plus intuitif, mais ils peuvent aussi être complémentaires. 1. Chercheur éclairé droit => 2. Chercheur coudé 9X50 => Sources : 1.PO 2.Clef des Étoiles Cheshire : outil de collimation* du nom de son concepteur, extension de l'œilleton*, très souvent doté d'un réticule, à tube court ou long. Sa simplicité et son efficacité en font un outil de base très répandu et quasiment indispensable, servant à aligner les miroirs secondaire et primaire. Note : dans l'obscurité, le laser* de collimation* sera bien plus pratique mais pas forcément plus précis ni plus fiable. Le Cheshire est néanmoins utilisable dans l'obscurité, il suffit de faire passer de la lumière par l'ouverture sur le côté (cf photo). Cheshire long => Source : Astroshop chromatisme : aberration optique ajoutant des couleurs étrangères à l'image d'origine, due en premier lieu aux lentilles elles-mêmes d'un système optique, par conséquent dans les lunettes en astronomie. C'est le premier ennemi de tout système optique à lentilles (lunettes, jumelles, microscopes, etc...). Note : l'atmosphère, agissant comme un prisme bas vers l'horizon, peut aussi donner, cette fois de manière naturelle, du chromatisme aux étoiles et planètes situées proches de l'horizon. Les lunettes apochromatiques utilisent une formule optique élaborée (ajout de lentilles spéciales notamment), afin d'atténuer drastiquement les effets du chromatisme dû aux lentilles dans un système simple. En imagerie, on peut utiliser, de surcroît et si nécessaire, un correcteur de dispersion atmosphérique*. ciel profond (CP) : désigne les objets du ciel situés en dehors de notre système solaire. clarté : capacité d'un système optique de restituer la luminosité d'un objet : instrument, oculaire, Barlow, etc... Le maximum de clarté est recherché, gage de la qualité des lentilles. coating : terme anglais signifiant traitement (chimique), étape très importante dans la fabrication, assurant les améliorations des lentilles d'oculaires, de Barlow, de lunettes, etc.... Par exemple, un bon traitement contribue à éviter ou à atténuer les réflexions internes des lentilles provoquant du vignetage*. Un bon traitement coûte cher à la fabrication, et se retrouve par conséquent dans les optiques haut de gamme. collimation : opération essentielle, incontournable, consistant à aligner les miroirs secondaire* et primaire* des télescopes, en vue d'optimiser les images obtenues par l'instrument. Après un transport et juste avant une séance d'observation, l'opération doit être effectuée ou vérifiée sur le terrain, surtout pour le miroir primaire. Note : les tutoriels sur l'Internet sont nombreux, et les outils tels que l'œilleton*, le Cheshire*, le laser*, d'autres systèmes, sont à prévoir, isolément ou en combinaison. La collimation peut être effectuée ou vérifiée sur étoile, réelle ou artificielle. Très important : En premier lieu, une bonne collimation dépend aussi de toute la chaîne mécanique en amont : porte-oculaire, réducteur, araignée du secondaire, barillet du primaire, outils, et doit permettre de renouveler facilement l'opération à chaque sortie. Il faut donc des accessoires fiables et de qualité, de bons usinages, de bons serrages, afin d'assurer un alignement fiable des éléments, qu'ils soient mécaniques ou optiques. coma : type particulier d'aberration optique, déformant les images. Selon la focale de l'oculaire, ou en astrophoto, en rapport avec l'instrument utilisé, la coma peut être amplifiée au point de devenir gênante. Les étoiles prennent alors la forme dite de mouette, de façon de plus en plus accentuée au fur et à mesure qu'on se rapproche de la périphérie de l'image. Des correcteurs de coma, outils optiques de différents types, existent dans le commerce, pour pallier cet inconvénient. On remarque sur la photo ci-dessous que la coma augmente en s'éloignant de l'axe (source : Bertorello) : Correcteurs de coma => Sources : 1.OU 2.OU 3.astroshop.fr contraste : capacité d'un système optique à faire ressortir l'image par rapport au fond du ciel, et/ou des détails supplémentaires à partir de l'image principale, des couleurs. Le contraste fait partie des qualités recherchées chez un oculaire. Indépendamment, les filtres* permettent d'accentuer le contraste de certains objets, notamment les nébuleuses, par rapport au fond du ciel, et/ou de faire ressortir certains détails de l'objet lui-même. correcteur de dispersion atmosphérique : en imagerie, accessoire qui permet de corriger la dispersion de la lumière des astres lorsqu’ils passent à travers notre atmosphère, cette dernière agissant comme un prisme. Source : OU coulant : ouverture permise par le porte-oculaire. Le diamètre est exprimé en pouces (") ou en millimètres. De nos jours, il existe deux coulants principaux pour les instruments amateurs : le 2" soit 50,8mm, et le 1 1/4", ou 1,25", soit 31,75mm, avec les oculaires existant aux deux coulants. Les autres accessoires, comme les filtres, correcteurs, Barlows, lasers, existent de ce fait aux deux coulants. Note : les porte-oculaires sont le plus souvent équipés d'origine en 2", plus d'un réducteur permettant d'insérer des oculaires au petit coulant. Le grand coulant permet aux oculaires d'exploiter un champ apparent* large et très large à moyen et faible grossissement, et devient même nécessaire à partir d'un certain seuil, mais au détriment de la taille, du poids, et du coût. À grossissement moyen et surtout fort, le petit coulant est suffisant vu l'étroitesse de l'image obtenue. La première photo montre un oculaire Explore Scientific à champ apparent large de 82° de petite focale qui donnera un grossissement assez fort, utilisant le petit coulant qui est suffisant, la deuxième photo montre un oculaire Explore Scientific de 82° également, mais de grande focale, ainsi le champ réel obtenu oblige à exploiter toute l'ouverture du porte-oculaire, d'où l'utilisation du grand coulant. Noter la différence de taille. 1. Oculaire coulant 31,75mm => Oculaire coulant 50,8mm => Sources : 1.ES 2.ES CP : abrév. de ciel profond*. Crayford : du nom de son concepteur, type de porte-oculaire* utilisant la friction, et non pas une crémaillère. CROA : Compte-Rendu d'Observation Astronomique, rédigé par les astronomes amateurs sur les sites astronomiques amateurs, désirant témoigner de leur soirée, décrivant les objets observés, en vue d'échanges et de partages, d'idées d'observations, etc... - D - dark : type d'image spécifique obtenue en imagerie*. Cf Astrosurf Dall-Kirkham : type de télescope Cassegrain proche du Ritchey-Chrétien*, sophistiqué, composé d'un miroir primaire elliptique et d'un miroir secondaire sphérique. Instrument de type catadioptrique*, utilisé pour le visuel et en astrophotographie. Illustrations : 1. Takahashi Mewlon de 210mm 2. PlaneWave de 350mm Vue éclatée de Dall-Kirkham => Source : dark-star.it 1. Dall-Kirkham => 2. Dall-Kirkham de type Serrurier => Source : 1. maisondel'astronomie 2. optcorp.com débridage : action de débrider un miroir primaire, voir à brides*. déclinaison (abrév. DEC) : l'autre coordonnée équatoriale et horaire avec l'ascension droite*. dégagement, pour dégagement oculaire : traduction officielle de l'anglais eye relief*, exprimant en millimètres la distance maximale entre la lentille d'un oculaire et l'œil permettant d'embrasser tout le champ une fois la mise au point effectuée. Synonymes : tirage d'anneau, recul d'œil. Note : un dégagement de 20mm est une norme pour les porteurs de lunettes désirant garder celles-ci pour observer, mais il est aussi un élément de confort pour beaucoup d'observateurs observant sans lunettes. Un dégagement important entre environ 16 et 20mm sera par conséquent considéré comme un élément de confort sur les oculaires, surtout s'il est réglable comme sur les oculaires haut de gamme. diamètre : le diamètre d'un instrument est le diamètre de son ouverture, à savoir celui de la lentille frontale d'un réfracteur, ou du miroir principal d'un télescope. On exprime le diamètre en millimètres ou en pouces ("). 4" = 100mm 6" = 150mm 8" = 200mm 10" = 250mm 12" = 300mm 14" = 350mm 16" = 400mm 18" = 450mm 20" = 500mm 22" = 550mm 24" = 600mm Note : plus le diamètre est important, plus il reçoit de la lumière, et plus on peut grossir l'image, de même que plus la résolution* est importante, le tout permettant de voir davantage d'objets et de détails. Mais plus le diamètre est important, plus le coût, le poids, et l'encombrement, augmentent, et ce de façon exponentielle. diamétrite : terme humoristique de connivence, addiction inventée pour se moquer gentiment des astronomes amateurs achetant frénétiquement des instruments au diamètre à chaque fois plus grand. diviseur optique (DO). Accessoire de guidage pour l'astrophotographie, qui utilise un prisme qui intercepte une petite portion de la lumière au niveau du plan focal de l'instrument (télescope ou lunette), de manière à viser une étoile guide sans empiéter sur le champ de la caméra. Ainsi, on peut monter, en parallèle de l'instrument principal équipé d'une caméra, une autre caméra servant à augmenter la précision du suivi (cf auto-guidage). Illustrations : 1. DO i.nova nu, 2. DO ZWO équipé de ses 2 caméras Source : 1.M42 Optic 2. Loisirs-plaisirs Dobson : du nom de son concepteur, type de monture* très simple, économique dans sa version d'origine manuelle, et stable, azimutale*, sur laquelle on dispose un télescope de type Newton, au départ destinée à être construite soi-même. Par extension de langage, désigne aussi l'ensemble de l'instrument : un Dobson = un Newton monté sur monture Dobson. Familièrement, on parle d'un Dob. Note : ce système à l'origine artisanal a permis de démocratiser considérablement, aux USA à ses débuts dans les années 50 et 60, la construction artisanale amateur des télescopes. Par la suite les fabricants se sont emparés de ce marché, et à présent dans le commerce on trouve des montures manuelles, ou avec système de repérage informatisé des objets PushTo*, ou même GoTo*. Le GoTo sur Dobson ne permet pas la photo longue pose comme sur les montures équatoriales, à cause de l'impossibilité de compenser la rotation du champ, mais permet néanmoins des photos courte pose, par exemple pour le planétaire, ou pour le visuel assisté* utilisant des caméras ultra-sensibles. Cette monture Dobson permet de disposer de grands diamètres, notamment des 300mm, 400mm, et bien plus, impossibles à monter sur des montures équatoriales, démocratisant ainsi les grands diamètres pour le grand public, et permet également d'acquérir les petits et moyens diamètres à faible coût, surtout en mode manuel, mode gardant beaucoup d'adeptes pour sa simplicité. Illustrations : 1. Monture Dobson Goto Skywatcher 2. GSO Deluxe de 300mm 3. Orion XX GoTo de 350mm 4. Skywatcher Flextube GoTo de 300mm 5. Sud Dobson Classic de 400mm 1. Monture Dobson Goto : 2. Dobson manuel tube plein de série 3. Dobson GoTo Serrurier de série => 4. Dobson semi-Serrurier GoTo de série : 5. Dobson manuel artisanal => Sources Dobson : 1.Pierro Astro 2. Photo personnelle 3. Clef des Étoiles 4. Astroshop 5. SD - E - EAA, pour Electronic Assisted Astronomy, équivalent anglais de Visuel Assisté*. équatoriale (abrév. EQ) : voir monture*. empilement : terme français pour stack/stacking : : technique utilisée en imagerie, consistant à empiler des photos pour en accroître la définition et la luminosité, avec l'aide de logiciels spécialisés. Un stack est une des photos empilées. extendeur de focale : (barbarisme, traduction littérale de l'anglais focal extender) accessoire utilisant une formule optique augmentant la focale d'un instrument, très proche de la Barlow* mais plus complexe, utilisant une ou plusieurs lentilles supplémentaires, afin de contrer certaines aberrations, notamment en photographie. eye relief : terme anglais traduit en optique par : - dégagement (oculaire), - tirage d'anneau (terme technique), - relief d'œil : hélas usité mais à proscrire car erroné. On peut aussi traduire de manière consensuelle, informelle, par : - recul d'œil. - F - figure d'Airy : voir à Airy. filtre : accessoire optique d'importance servant à révéler des détails des objets en isolant une ou plusieurs raies d'émission, augmentant ainsi le contraste. Il en existe de très nombreux, aussi bien en visuel qu'en astro-photographie. Ils se fixent sur l'oculaire, sur la Barlow, ou sur le réducteur* du porte-oculaire*. Ils peuvent aussi être disposés à plusieurs sur des porte-filtres*, telle la roue à filtres*, ou la barrette à filtres. Les plus couramment utilisés sont : - l'UHC, parfait pour une bonne moitié des nébuleuses, en améliore beaucoup d'autres, - l'OIII, parfait pour un bon tiers des nébuleuses, moins universel que l'UHC pour les autres, - le H-bêta, pour quelques objets, - le filtre polarisant, pour la Lune, - le filtre solaire, pour l'observation du Soleil, - les filtres colorés (guère utiles et même le plus souvent inutiles), pour l'observation des planètes, - le filtre anti-pollution, - l'UV et l'IR en imagerie. Il existe aussi une classe de filtres spécialement étudiée pour l'observation du Soleil. 1. Filtre OIII en 2" 2. Filtre CLS (compense la pollution lumineuse) Sources : 1.Astroshop 2. Astroshop flat : type d'image spécifique obtenue en imagerie*, en français Plage de Lumière Uniforme (PLU). focale : pour distance focale : distance séparant le plan principal objet du foyer objet. focale d'instrument, focale d'oculaire. La focale de l'instrument correspond à la distance parcourue, pour simplifier, entre l'image au foyer d'un télescope ou de la lentille d'un réfracteur, et le porte-oculaire. Plus la focale d'un instrument est grande, plus le grossissement* obtenu sera important, à oculaire de même focale. À l'inverse, plus la focale d'un oculaire est grande, moins le grossissement sera important, à instrument de même focale. Note : un Newton dit de 300/1500 a une focale de 1500mm (et un diamètre de 300mm). Son rapport de focale est donc : 1 500 (la focale) divisés par 300 (le diamètre), donc 5, qu'on écrira f/5. Un oculaire de 24mm a simplement une focale de 24mm. Schéma lunette : Schéma télescope Newton : Source : astronomie-amateur.sophie - G - GMT, pour Greenwich Mean Time : heure exacte au fuseau horaire de Greenwich. GoTo : To go to = aller vers. Système informatisé permettant le pointage automatique des objets, ainsi que le suivi* compensant la rotation de la Terre, utilisant une banque de données, et pilotant les deux moteurs d'une monture (en déclinaison et en ascension droite). Note : ce système équipe les montures motorisées, équatoriales ou Dobson, mais les photos longue pose, notamment du ciel profond, ne sont possibles que sur les équatoriales. Sur les Dobson GoTo, la photo planétaire, et le visuel assisté*, n'exigeant des temps de pose de plusieurs secondes à quelques minutes, sont néanmoins possibles. Il permet aussi, en simple mode visuel*, d'assurer le pointage et le suivi* confortable des objets. grossissement (G ou Gr) : obtenu par les oculaires, en fonction de leur focale* et de celle de l'instrument. Exemple : un Newton de 200/1200, avec un oculaire de 10mm, donnera un grossissement de 120X, par la formule simple : 1200mm divisé par 10mm. La Barlow*, quant à elle, allongera de surcroît la focale de l'instrument, on peut ainsi jouer sur les deux. Note : le grossissement doit être choisi en fonction des possibilités de l'instrument, de l'objet (magnitude), des détails qu'on cherche à voir, et des conditions atmosphériques (pollution lumineuse, humidité, turbulence). Plus on grossit, plus le champ réel et la luminosité diminuent, et plus on sera limité par les conditions atmosphériques. Le grossissement maximal pratique d'un instrument du commerce de qualité, par très bon ciel, se situe aux environs de 1,5X le diamètre pour un télescope, 2X pour une lunette. Il convient de disposer d'un étagement de grossissements, obtenus par un set d'oculaires et éventuellement une Barlow*, progressif et régulier. Le nombre de grossissements disponibles peut varier selon le goût de chacun, mais trop de grossissements devient inutile et même contre-productif (perte de temps sur le terrain), 4 à 8 grossissements au maximum disponibles sont une bonne fourchette. GTR : Grande Tache Rouge de Jupiter. - H - hélioscope : dispositif ajouté à un instrument, permettant l'observation du Soleil. Note : plusieurs techniques existent : par projection sur une surface, ou en vision directe grâce à un prisme de Herschel, dont 5% de la lumière sont renvoyés à 45°, filtrés, dans un oculaire. Prisme de Herschel : Source : Astroshop - I - IC : pour Index Catalogue, catalogue de plus de 5 000 objets venant compléter le catalogue NGC*. imagerie : désigne le domaine de l'astrophotographie numérique et de son traitement. Voir à astrophotographie*. IR : pour infra-rouge. - J - Juju : terme familier pour désigner Jupiter. jumelles : la plupart des jumelles classiques terrestres peuvent convenir à l'astronomie, mais au-delà d'un grossissement de 10X, l'usage d'un trépied ou d'une monture spécifique s'impose. Leur faible grossissement limite le nombre d'objets accessibles, mais il permet d'embrasser un très large champ, et peuvent aussi servir d'outil de repérage d'une zone du ciel en complément de l'instrument principal. Une classe de jumelles au diamètre et au grossissement plus importants est spécialisée dans l'astronomie. Voir à binoculaire*. jupe : a) jupe d'oculaire : partie de l'oculaire venant coulisser dans le porte-oculaire ; b ) jupe de Serrurier : pièce de tissu enveloppant le corps de l'instrument formé par les tubes, protégeant ainsi les miroirs de la poussière et des lumières parasites alentour. - L - lame de Schmidt : dans les télescopes Schmidt-Cassegrain*, c' est une lentille correctrice utilisée pour corriger l'aberration géométrique, placée à l'entrée du tube du télescope. lampe frontale : accessoire utilisé par tous les amateurs la nuit, permettant de garder les mains libres, disposant le plus souvent de l'option lumière rouge limitant l'éblouissement (pour soi et les autres alentour). Certaines lampes sont équipées d'un variateur pour atténuer au maximum la lumière selon l'utilisation. Source : la-lampe-torche.com laser : en astronomie amateur, outil de collimation*, ou de démonstration pour pointer des emplacements d'objets* dans le ciel, ou encore utilisé comme pointeur/viseur* quand il est fixé sur un instrument (comme sur un canon de fusil de chasseur). Note importante : la législation française de Juillet 2013, hors autorisation spéciale, interdit l'usage des lasers supérieurs à la Classe 2, soit d'une puissance supérieure à 1mW. Le laser de collimation pourra souvent se substituer au Cheshire ou à l'œilleton, mais ne saurait les remplacer définitivement. Illustrations : 1. Baader Mark III 2. Howie Glatter au coulant de 31,75mm 3. Pointeur Maymoc 1. Laser de collimation => 2. Laser de collimation => 3. Laser pointeur/viseur sur support => Sources photos lasers : 1. FLO 2. Astroshop 3. Amazon lunette astronomique : réfracteur* dédié à l'astronomie, dont le diamètre débute vers les 60mm, et peut aller, en amateur, jusque 180mm, très rarement davantage pour des raisons de coût exponentiel et de contraintes de poids. Les lunettes sont classées en achromatiques et en apochromatiques. Note : contrairement à ce que pourrait laisser croire ce terme, une lunette achromatique laisse encore passer beaucoup de chromatisme*, surtout à courte focale, malgré un traitement des lentilles, au contraire de l'apochromatique qui tente aussi de l'éliminer mais de manière beaucoup plus significative au moyen de lentilles et traitements supplémentaires. Parmi les apochromatiques, le nombre et la qualité des lentilles peut varier d'une marque ou d'une gamme à l'autre, avec par exemple des modèles dits semi-apochromatiques, doublet ou triplet (deux ou trois lentilles apos), faisant varier le prix final. Une classe de lunettes, fort onéreuse, est spécialisée dans l'observation et la photographie du Soleil. Illustrations : 1. Bresser 90mm (AR-90/900 sur EXOS1/EQ4) 2. Sky-Watcher 120mm (120/600 sur monture AZ3) 3. Sky-Watcher 120mm (120ED sur AZ-EQ6) 4. Sky-Watcher 120mm (Esprit 120ED sur NEQ6) 5. Lunt Ha 60mm 1. Lunette achro sur monture équatoriale manuelle : 2. Lunette achro sur monture azimutale => 3. Semi-apo Doublet GoTo => 4. Apo Triplet GoTo => 5. Lunette pour le Soleil => Sources photos lunettes : 1.Bresser 2.OU 3.OU 4.OU 5. OU lunette-guide : petite lunette, ou chercheur optique, disposée en parallèle de l'instrument principal, utilisée en astrophotographie pour augmenter la précision du suivi assuré par la monture. Elle est ainsi elle-même équipée d'une caméra prise en charge par le logiciel de suivi. Voir à auto-guidage. - M - magnitude : mesure la luminosité des objets, étoiles, planètes, nébuleuses, comètes, galaxies, etc... . Il existe plusieurs types de magnitude : la magnitude absolue, la magnitude apparente, la magnitude surfacique. La référence prise en compte en mode visuel (œil, oculaire) est la magnitude apparente. La référence prise en compte en astrophotographie est la magnitude surfacique ou apparente, selon l'objet. La référence est l'étoile Véga qui a une magnitude apparente de zéro en magnitude apparente. L'échelle est inversée : plus le chiffre de magnitude est élevé, plus l'astre est faible. Une étoile plus brillante que Véga aura une magnitude négative, une moins brillante aura une magnitude positive. Quelques exemples : L'Étoile Polaire a une magnitude apparente de 2. Sirius, beaucoup plus lumineuse, a une magnitude apparente négative de -1,46, mais très peu d'étoiles ont une magnitude négative. La Nébuleuse de la Lyre a une magnitude beaucoup plus faible de 9,7. La galaxie Messier 82 a une magnitude de 8,4, donc est un peu plus lumineuse que la nébuleuse de la Lyre. Note : l'œil humain parvient à la magnitude apparente de 6,5 si très bon ciel. Un télescope de 200mm arrive, par très bon ciel, à la magnitude 13 environ. Un télescope de 300mm arrive, par très bon ciel, à la magnitude 14 environ. Un télescope de 400mm arrive, par très bon ciel, à la magnitude 15 environ. La différence par les chiffres entre ces magnitudes atteintes peut paraître faible, mais elle est importante dans les faits : le nombre d'objets et de détails perçus supplémentaires est très important d'une magnitude à l'autre. Maksutov : du nom de son concepteur, désigne un télescope du type Cassegrain*, plus exactement proche du Schmidt-Cassegrain, dont la lame de Schmidt a été remplacée par un verre de type ménisque. Sa formule optique, néanmoins, limite le diamètre possible à 200 ou 250mm. C'est un instrument de type catadioptrique*, utilisé en visuel et pour la photographie. Illustrations : 1. Schéma du Maksutov-Cassegrain 2. Maksutov Skywatcher 150mm (MC 150/1800 SkyMax NEQ-5 Pro SynScan GoTo) 3. Maksutov Celestron100mm (NexStar 4 SE GOTO) 1. Schéma 2. Maksutov 150 Goto => 3. Maksutov 100 Goto => Source : 1. wikipédia, Auteur : Szõcs Tamàs Tamasflex 2. Astroshop 3. laclefdesetoiles manuel, pour mode manuel : technique, ou pratique d'observation utilisant une monture dépourvue de moteurs d'assistance, ou pourvue de moteurs débrayés. Les mouvements importants seront obtenus en poussant/tirant l'instrument sur sa monture. Les mouvements fins seront possibles sur une monture équatoriale en manipulant deux flexibles, sur une monture Dobson la base (rocker box) offre une souplesse suffisante les permettant en manipulant doucement l'instrument. Note : malgré l'utilisation croissante de la technologie, cette pratique garde beaucoup d'adeptes pour le côté simple, intuitif, économique, rapidement mis en place sur le terrain, et aussi pour le simple plaisir de la recherche des objets. Masque de Bahtinov : du nom de son concepteur, dispositif utilisé en astrophotographie et en visuel assisté, placé à l'ouverture du télescope, servant à régler la mise au point à l'infini afin d'assurer des images nettes. Source : Astroshop.de Messier (M) : catalogue du célèbre astronome français du XVIIIème siècle, regroupant 110 objets, parmi les plus lumineux du ciel et donc parmi les plus accessibles avec des instruments modestes. miroir : deux miroirs différents équipent le télescope : le miroir primaire* où l'image arrive (foyer), et le miroir secondaire* qui renvoie cette image vers le porte-oculaire, => voir ces définitions. Dans la formule la plus simple du télescope, le Newton, le miroir primaire est concave, et le miroir secondaire est plan. Note : Élément primordial du télescope, la qualité du miroir primaire de série a fait des progrès au fil du temps, mais ne saurait rivaliser avec la plupart des produits artisanaux. Il existe très peu de marques différentes en grande série. Trois éléments essentiels caractérisent la qualité d'un miroir : sa réflectivité, sa régularité de surface, sa rugosité de surface. La photo montre un miroir primaire de Newton disposé sur son barillet, retenu par des brides de sécurité. Source : company7 Mise Au Point (MAP) : permet d'obtenir la netteté avec le porte-oculaire. Mise En Station (MES) : technique d'alignement de la monture sur le Nord pour les montures, en manuel sur les équatoriales pour n'avoir qu'à utiliser un seul flexible juste pour compenser la rotation terrestre, et sur tous les types de monture pour le Goto*, le Pushto*, ou une table équatoriale*, pour initialiser le système. microfuser : terme anglais, en français système de micro-mise au point, démultiplicateur disposé sur le porte-oculaire* provoquant un réglage fin de la mise au point (MAP*). On retrouve ce système sur les microscopes. monture : support mobile d'un instrument. Élément très important d'un instrument, il en existe plusieurs types : équatoriale (EQ), azimutale (AZ), à fourche, de type Dobson, etc. Voir ces définitions. Pour des raisons de stabilité et de confort, la monture est un élément à ne pas négliger, surtout en astrophoto où elle devra même être sur-dimensionnée pour être efficace. La monture Dobson est une monture azimutale. Note : une monture peut être manuelle, ou disposer d'un ou plusieurs moteurs servant à pointer un objet rapidement (système GoTo*), et/ou à compenser la rotation terrestre (suivi*). Illustrations : 1. Équatoriale SW EQ3.2 2. Équatoriale SW NEQ6 Pro Goto 3. Azimutale AZ3 4. Monture à fourche Omegon 5. Monture à fourche Goto (CPC 925 GPS Celestron) 6. Monture Dobson Goto SW 1. Monture équatoriale => 2. Monture équatoriale Goto => <= 3. Monture azimutale 4. Monture à fourche => 5. Télescope SC sur monture à fourche Goto => 6. Monture Dobson du commerce => Sources montures : 1. Astroshop 2. Ppromo Optique 3. Astroshop 4. Astroshop 5. astronome.fr 6. Pierro Astro - N - neutralité des couleurs : capacité d'un système optique, instrument, oculaire, à restituer une image sans dénaturer les couleurs originelles. Caractéristique contribuant à évaluer la qualité d'un oculaire, d'un instrument optique. Newton : du nom de son illustre concepteur, désigne un télescope de la conception la plus simple et le plus économique qui soit, avec un miroir primaire réfléchi par un miroir secondaire. Note : à côté du Newton classique à tube plein, on trouve à présent des structures démontables, du nom de Serrurier.* Skywatcher commercialise aussi une version hybride coulissante et démontable avec sa gamme Flextube, le type est dit semi-Serrurier. Voir aussi à Dobson*. Illustrations : 1. Schéma du Newton 2. Skywatcher 200mm 3. Orion 200mm 4. Explore Scientific 400mm 2. Newton 200/1000 sur monture équatoriale : 3. Newton 200/1200 sur monture Dobson => 4. Newton Serrurier 400/1800 sur Dobson : Sources : 1. optroastro.fr 2. Astroshop 3. Astroshop 4. Astroshop NGC : pour New General Catalogue, catalogue de divers objets célestes : galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles. Englobe le catalogue Messier. NL : pour Nouvelle Lune. nomade : pour observation en mode nomade. Se dit des observations effectuées par des astronomes amateurs observant en dehors de chez eux et emportant leur propre matériel. - O - objet : de manière non pas péjorative, mais simplement générique, se dit de tout astre et sujet d'observation céleste : planète, nébuleuse, étoile, amas d'étoiles, galaxie, comète, etc.… Les objets sont répertoriés, classifiés, dans des bases de données et dans des catalogues*, voir ce mot. obstruction : partie de l'image d'un télescope occultée en petite partie par le miroir secondaire situé au milieu renvoyant l'image. Elle se calcule en %. oculaire : accessoire pourvu d'une ou de plusieurs lentilles, venant se fixer dans le porte-oculaire. Il permet de donner une image lisible pour l'œil, et selon sa focale*, de donner des grossissements différents. Note : deux principaux coulants* différents coexistent actuellement, le 2" (50,8mm), et le 1" 1/4 ou 1,25" (31,75mm), voir à coulant*. Les oculaires varient fortement en taille, focale*, champ*, dégagement*, et qualité. Plus la focale est petite, et plus le grossissement obtenu sera élevé. Par ailleurs, il existe une classe d'oculaires dits zoom, à focale variable, offrant ainsi un Grossissement variable. La qualité d'un oculaire est déterminée par son piqué*, sa clarté*, son contraste*, sa neutralité* des couleurs, etc... Important : l'oculaire n'est que l'élément final de l'optimisation de l'instrument : les qualités d'un oculaire ne seront pleinement exploitables que si toute la chaîne mécanique et optique est optimisée, et si les conditions atmosphériques sont bonnes. Illustrations: 1. SW 12,5mm - Televue 15mm 2. SW 23mm UWA - Pentax 10mm - Delos 14mm - ES 6,7mm 82° 3. Baader Mark IV 1. Oculaires Plössl => 2. Oculaires classiques=> 3. Oculaire Zoom => Sources 1. Oculaires Plössl : OU - OU 2. Oculaires classiques : OU - OU - OU- ES 3. Oculaire Zoom : laclefdesetoiles.fr œillet : petite rondelle collée au centre du miroir primaire*, servant de repère pour procéder à la collimation*. œilleton : outil de collimation* rudimentaire qu'on dispose à la place d'un oculaire*, simple bouchon percé d'un petit trou en son centre. Source : astronome.fr OS : pour Operating System, en français système d'exploitation*. - P - pare-buée : accessoire généralement en mousse plastique souple, de forme cylindrique, se fixant en bout de tube sur un Newton, un SC, ou une lunette, et servant à éviter ou à retarder le dépôt de buée ou de givre sur le miroir secondaire ou sur les lentilles. Il est aisé et très économique de le fabriquer soi-même. Illustration : GSO 300mm, avec pare-buée confectionné à partir d'un tapis de gym Decathlon Source : photo personnelle parsec : contraction de l'anglais parallax second. Unité de distance utilisée par les astronomes professionnels, 1 parsec = 3,26 années-lumières. PGC : pour Catalogue of Principal Galaxies, recense plus de 76 000 galaxies, créé par un astronome français, Georges Paturel, de l'Observatoire de Lyon. piqué : terme désignant la capacité de finesse d'un système optique, instrument, oculaire. Le piqué est une des caractéristiques jugeant de la qualité optique. planétarium : en astronomie amateur, désigne une application active disponible sur smartphone, tablette, ordinateur, représentant en temps réel le ciel, les constellations, et les objets à observer. Certains sont très puissants et très complets, permettant même de piloter par Wifi ou Bluetooth les télescopes motorisés dotés de Goto. Un planétarium gratuit et open-source est incontournable sur PC (pour Linux, Windows, Mac) : Stellarium. Note : sur le terrain les applications planétariums remportent un grand succès, dû à leur praticité et à leur réactivité en temps réel, à leur interaction, et permettent de se passer de cartes traditionnelles. cf un comparatif dans Webastro pour Android : PL : selon le contexte, désigne la Pleine Lune, ou la Pollution Lumineuse. porte-filtres : accessoire se fixant sur le porte-oculaires, sur lequel sont disposés plusieurs filtres, permettant ainsi de changer de filtre à loisir sans avoir à les visser sur les oculaires. Ils existent en roue à filtres* (ou carrousel), ou en barrette à filtres. Illustrations : 1. Starlight Xpress SXV 2. Orion 3. Lumicon 2 Filtre Selector - LumiBrite Diagonal Combo For Refractors 1. Roue à filtres manuelle => 2. Roue à filtres avec jeu de filtres => 3. Barrette à filtres => Sources : 1. Astroshop.fr 2. astroshop 3. astroshop porte-oculaire (abrév. PO ou P-O) : désigne le tube logeant les oculaires, mais aussi de manière conventionnelle tout le système, fixé sur l'instrument, de mise au point* et de réception de l'oculaire. Ils reçoivent le coulant 2", et disposent d'un réducteur permettant d'utiliser le petit coulant 1 1/4". => voir à coulant*. Ils disposent aussi à présent systématiquement, hors entrée de gamme, d'un système supplémentaire démultiplicateur permettant une mise au point fine (appelée micro mise au point, en anglais microfuser*), appréciable à fort grossissement. Ces systèmes sont soit à friction (type Crayford*), soit à crémaillère, soit hybrides. Illustrations : 1. modèle de marque Baader 2. modèle de marque Moonlite 1. 2. Sources : 1. laclefdesetoiles.fr 2. M42optic primaire : désigne le miroir primaire, qui est le miroir principal d'un réflecteur, ou télescope. Un primaire repose sur un barillet*. Note : pour être pleinement efficace, le primaire doit être libre de toute contrainte et notamment débridé* (voir à brides*), propre (nettoyage à l'eau déminéralisée, voir tutoriels pour la procédure), et doit être à une température qui soit équivalente à l'air ambiant pour éviter toute turbulence (d'où la présence de ventilation sur les gros modèles). Élément primordial du télescope, le miroir industriel a fait des progrès au fil du temps, mais ne saurait rivaliser avec certains produits artisanaux, en terme de régularité de surface et de réflectivité. La photo montre un miroir primaire de Newton disposé sur son barillet, retenu par des brides de sécurité. Source : company7 prisme de Herschel : hélioscope* à renvoi coudé par un prisme, du nom de son inventeur, servant à l'observation du Soleil. Note : Seuls 5% de la lumière du Soleil sont renvoyés, filtrés, à destination d'un oculaire. Source : Astroshop PSA : pour Pocket Sky Atlas©, version de poche de l'Atlas 2000©, recueil de carte du ciel fort prisé des astronomes amateurs. Note : existe en français. Source : Amazon pupille de sortie (PS) : C'est la taille du faisceau lumineux qui sort de l'oculaire et pénètre dans l'œil. La pupille de sortie ne doit en aucun cas être supérieure à 7 mm, sinon on perd de la lumière. Chez les personnes âgées, l'ouverture maximale de la pupille est un peu plus petite parce qu'elle diminue de façon continue avec l'âge. À 60 ans, le diamètre de la pupille peut encore atteindre 4 à 5mm. Par conséquent, il est préférable de choisir le grossissement minimum en fonction de son âge. Plus le grossissement d'un oculaire est fort (et la distance focale petite), plus la pupille de sortie sera petite. Formule : pupille de sortie = focale oculaire / distance focale de l'instrument (voir ces définitions). Exemple : avec un télescope de 200/1000mm et un oculaire de 35,7 mm la PS sera d'environ 7 mm. Avec un oculaire de 10 mm la PS aura un diamètre de seulement 2 mm. PushTo : par analogie à GoTo*, système informatisé de repérage automatique d'objets, disposant d'une banque de données comme pour un GoTo, associé à un instrument astronomique dépourvu de moteurs d'entraînement : on encode un objet comme avec un GoTo mais on doit pointer manuellement vers l'objet en suivant une flèche (to push to = pousser vers). - Q - Quickfinder® : viseur* prisé des amateurs, se fixant sur l'instrument, doté de deux cercles concentriques à luminosité réglable projetés sur une plaque de verre transparente, de la marque Rigel. Source : Astroshop - R - raquette, pour raquette de commande : boîtier de commande servant à piloter une monture motorisée, et à entrer les objets, sur un système GoTo ou PushTo. Source : Astroshop raw : format de fichier d'image utilisé en (astro)photographie numérique. RC : a) pour renvoi coudé*, b ) acronyme, type de télescope Ritchey-Chrétien*. recul d'œil : terme consensuel mais non officiel pour dégagement (oculaire)*. réducteur : il faut distinguer le réducteur de focale*, accessoire optique réduisant la focale* d'un instrument optique, du réducteur de coulant*, accessoire non optique. réducteur de coulant : accessoire non optique, bague introduite dans le porte-oculaire réduisant le coulant de 2" (50,8mm) vers 1" 1/4 (31,75mm). Note : par exemple un porte-oculaire de 2" ne pourra accueillir que des oculaires ou Barlow de ce même diamètre, le réducteur introduit dans ce même porte-oculaire fera passer au coulant de 1" 1/4 et pourra ainsi recevoir des oculaires et des Barlow de ce diamètre. Illustrations : 1. Baader Click-Lock 2. Howie Glatter Parallizer Réducteurs de coulant => 1. 2. Sources : 1. FLO 2. FLO réducteur de focale : accessoire optique agissant à l'envers d'une Barlow*, réduisant la focale de l'instrument, et réduisant ainsi le grossissement pour des besoins spécifiques, utilisé le plus souvent sur les télescopes de type Cassegrain. Illustration : Réducteurs de focale 0.63x pour SCT Source : m42optic réflecteur : terme générique désignant les instruments utilisant un système de miroirs, tels les Newton, Cassegrain, etc... Note : en France on utilise depuis quelques décennies le terme générique plus populaire de télescope*. réfracteur : terme générique désignant les instruments pourvus seulement de lentilles, comme les lunettes astronomiques ou terrestres, longue-vue, chercheurs. relief d'œil : barbarisme à éviter, provenant d'une traduction littérale mais impropre de l'anglais eye relief*. Note : on lui préfèrera sans réserve les termes de dégagement* ou de recul d'œil*. renvoi coudé : système optique ajouté au porte-oculaire ou sur un chercheur droit, déviant l'image (le plus souvent de 45°) par un prisme, dans le but d'un confort d'observation pour certains instruments (notamment les lunettes, les instruments catadioptriques*, et les chercheurs) ou dans d'autres cas particuliers. Renvoi coudé => Source : laclefdesetoiles résolution, pour pouvoir de résolution, ou pouvoir de séparation : exprime la capacité de finesse d'image d'un instrument optique ou numérique à percevoir les détails des objets, séparer les étoiles doubles. Elle est exprimée en arc-secondes. Note : le pouvoir de résolution augmente avec le diamètre de l'instrument, et se calcule par les lois de l'optique, mais en pratique il dépend aussi de la qualité des optiques, de la collimation, et des conditions atmosphériques. En numérique la résolution dépendra de la capacité du capteur, et ensuite de celle de l'écran sur lequel les images seront lues. Plus grande est la résolution, plus grande est la finesse des images. Ritchey-Chrétien (RC) : type de télescope Cassegrain proche du Dall-Kirkham*, Instrument catadioptrique spécialisé dans l'astrophotographie. Il utilise un miroir hyperbolique primaire et un miroir secondaire hyperbolique convexe. Note : le Ritchey-Chrétien est très performant pour la photographie, mais la complexité et la haute précision requise concernant les réglages de collimation/alignement le réservent à des astrams avertis. Illustrations : 1. Schéma 2. RC Kepler 250mm 3. RC Alluna Optics 600mm 1. Schéma 2. Ritchey-Chrétien tube plein carbone => 3. Ritchey-Chrétien Serrurier => Sources : 1.wikipedia.org 2. laclefdesetoiles 3. laclefdesetoiles rocker, pour rocker box : terme anglais désignant la partie pivotante d'une monture Dobson, supportant l'instrument. rotation du champ : défaut d'orientation de l'instrument optique dû à un décalage du suivi de la part de la monture. Cette rotation sera plus ou moins sensible selon le temps d'observation ou de pose en photographie, et selon le type de monture. La monture équatoriale est la moins sensible à ce défaut, parce qu'elle tourne autour d’un axe parallèle à l’axe de la Terre (l’axe polaire ou d’ascension droite), conservant ainsi toujours la même orientation par rapport à l’objet photographié, mouvement que suivra, bien entendu, le capteur d'une caméra. D'inévitables minimes défauts mécaniques viendront malgré tout décaler très légèrement le suivi, en photographie, pour les longues poses, l'auto-guidage* corrigera ces erreurs. roue à filtres : aussi appelé carrousel, accessoire circulaire se fixant sur le porte-oculaires, sur lequel on dispose à l'avance des filtres pour oculaires, permettant ainsi de changer de filtre à loisir sans avoir à les visser sur les oculaires. Il peut être manuel ou électrique. Voir à porte-filtres*. - S - Schmidt-Cassegrain (SC), type de télescope Cassegrain*, disposant d'une lame dite de Schmidt. Instrument de type catadioptrique*, utilisé en visuel et pour la photographie. Le Schmidt-Cassegrain est composé de 3 éléments optiques : - une lame de fermeture asphérique mince et transparente (lame de Schmidt), - un miroir primaire concave et sphérique, percé d'une ouverture et logé au fond du tube, - un miroir secondaire convexe hyperbolique fixé au dos de la lame de fermeture. À l'instar de tout instrument catadioptrique, cet instrument permet une excellente compacticité, d'où son succès, mais le coût, le poids du tube comme de la monture, sont vite exponentiels avec le diamètre. Ainsi, en amateur, le diamètre ne dépassera pas les 400mm. Illustrations : 1. Schéma 2. SC Celestron 280mm (SC 279/2800 EdgeHD 1100 CPC Deluxe GoTo) 3. Télescope Celestron CPC 925 GPS 4. SC Celestron 200mm (SC 203/2032 Advanced VX 8" AS-VX GoTo) 1. 2. SC sur monture à fourche => 3. SC sur monture à fourche => 4. SC sur monture EQ => Sources :1. wikipédia, Auteur : Szõcs Tamàs Tamasflex 2. Astroshop 3. astronome.fr 4 Astroshop secondaire, pour miroir secondaire, présent dans tous les types de télescopes. Sur les Newton, c'est un simple miroir plan renvoyant l'image, provenant du miroir primaire*, à 45° vers le porte-oculaire*. Dans les autres types de télescope de type Cassegrain, il renvoie l'image directement au centre du miroir primaire, qui est percé, vers le porte-oculaire. Le secondaire est fixé au centre du tube par l'araignée* qui elle-même porte le support du secondaire. 1. Secondaire plan de Newton 2. Porte-secondaire de Newton sur araignée 1. 2. Source : 1. Maison de l'Astronomie 2. Teleskop Express seeing : terme anglais servant à évaluer la qualité du ciel : un bon seeing, un mauvais seeing. Mesurable à partir d'échelles différentes, mais c'est sur le terrain qu'on s'en rendra simplement compte, le seeing pouvant être très variable d'une nuit à l'autre même si à chaque fois sans nuages ni brume. La qualité du ciel dépend du degré de pollution lumineuse, de l'humidité, de la turbulence atmosphérique, le tout venant limiter les possibilités théoriques d'un instrument. Note : tant que faire se peut, il convient en priorité de s'éloigner le plus possible des zones lumineuses. Serrurier : du nom de son concepteur, structure de télescope démontable composée de tubes légers soutenant la cage du miroir secondaire et le porte-oculaires, remplaçant ainsi le tube plein classique. Note : les Newton Serrurier sont montés sur une monture de type Dobson dans le commerce. Les télescopes de type catadioptrique* peuvent aussi être conçus en type Serrurier. setup : terme anglais signifiant configuration, s'applique à un type d'instrument, à une gamme d'oculaires, de filtres, d'appareils d'imagerie*, etc. stack/stacking : terme anglais pour empilement : technique utilisée en imagerie, consistant à empiler des photos pour en accroître la définition et la luminosité, avec l'aide de logiciels spécialisés. Un stack est une des photos empilées. Strock : du nom de son concepteur, version allégée et démontable au maximum de type Newton, optimisée pour le voyage, combinant la technique du Serrurier et du Dobson. Illustration : télescope ultra-léger à miroir de 60cm, de conception artisanale (source Strock) : suivi : technologie permettant de compenser, avec au moins un moteur disposé sur la monture, ou avec une table équatoriale*, la rotation terrestre, et permettant ainsi de garder un objet au centre de l'oculaire, indispensable en astrophotographie, et apportant aussi un grand confort d'observation en mode visuel surtout à fort grossissement. Le suivi motorisé est beaucoup plus précis avec une monture équatoriale qu'avec une monture azimutale. En imagerie, il pourra même être renforcé par la technique de l'auto-guidage consistant en l'ajout d'une lunette-guide elle-même équipée d'une caméra, ou par une caméra montée directement sur un diviseur optique*. Note : en mode manuel, on ne cherche pas à assurer le suivi, on dispose l'objet de manière à laisser simplement défiler ce dernier dans le champ de l'oculaire, puis on recale à chaque fois l'objet. système d'exploitation : (OS pour Operating System, en anglais) l'informatique touche de plus en plus l'astronomie amateur, que ce soit pour de la simple documentation, la consultation de sites astros, l'astrophotographie, le pilotage des montures motorisées, l'utilisation d'applications comme les planétariums, etc... Principaux OS : Windows, Linux (sous forme de distributions), Raspberry Pi (base Debian/Linux), MacOS, iOS, Android, WinPhone, BSD, Solaris. - T - table EQ, pour table équatoriale. Dispositif à moteur placé sous une monture Dobson, ou pour un Schmidt-Cassegrain à fourche, compensant la rotation terrestre, et permettant ainsi d'assurer le suivi* des objets vus à l'oculaire. Note : le suivi assuré est suffisant pour assurer un bon confort visuel en mode manuel, et permet également d'effectuer des photographies d'objets sur une courte période, notamment pour les planètes proches lumineuses ne nécessitant pas un long temps de pose, mais est insuffisant pour l'astrophotographie longue pose, notamment pour le ciel profond. Illustration : table Sud-Dobson. Table EQ artisanale pour Dobson => source : SD Tache d'Airy : voir à Airy. TDA, pour Télescope Des Autres, expr. venir en mode TDA : expression humoristique désignant l'astram venant observer au sein d'un groupe sans son matériel. télescope : terme au départ générique désignant un réfracteur* ou un réflecteur*, en France il a fini par désigner spécifiquement un réflecteur. À présent, en français on distingue donc le télescope de la lunette, de la longue-vue, ou du chercheur. Telrad® : accessoire répandu, viseur* utilisant trois cercles concentriques projetés sur une lame transparente (contre deux cercles pour le Quickfinder), à la luminosité réglable, se fixant sur l'instrument. source : OU tête binoculaire : voir à binoculaire*. transparence : a) terme utilisé pour évaluer la qualité de transparence de l'atmosphère lors d'une séance d'observation, b ) terme utilisé pour évaluer la qualité de transparence d'un système optique, tel qu'un réfracteur, un oculaire, une Barlow, etc... TU : Temps Universel. L'heure GMT est le temps solaire moyen calculé à midi à Greenwich. Compte tenu de variations de la vitesse de la Terre sur son orbite, et même au cours d'une seule journée, en 1972 le TU devint UTC*, corrigeant les erreurs périodiques. - U - Unité Astronomique (UA), unité de mesure de distance utilisant la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Note : utilisée notamment pour le Système Solaire. UGC : pour Uppsala General Catalogue of Galaxies, recensant près de 13 000 galaxies visibles dans l'hémisphère Nord. Note : catalogue principalement créé par l'observatoire du Mont Palomar aux USA. UTC : Temps universel coordonné, défini en 1972 pour garantir que, en moyenne au cours des ans, le Soleil est au méridien de Greenwich à 12:00 UTC à 0,9 s près. Échelle de temps diffusée par les signaux horaires et utilisée comme base des temps légaux. UV : pour ultra-violet. - V - vignetage, ou vignettage : en mode visuel ou en (astro)photographie, aberration optique se caractérisant par un assombrissement progressif des bords de l'image, due au fait que les rayons lumineux frappent l'optique perpendiculairement. Les causes peuvent être multiples : simplement mécanique (faux vignetage), optique (notamment dans la gestion du grand angle et des longues focales, réflexions internes des lentilles). viseur : appareil monté sur un instrument et devant être parfaitement aligné avec celui-ci, destiné à simplement à viser les objets, sans grossir l'image. On distingue le viseur (ou pointeur) point rouge ou à croix verte, du viseur à cercles concentriques tels que le Telrad®*, ou le Quickfinder®* (marque Rigel). Sur une petite plaque de verre sont projetés plusieurs cercles concentriques rouges, une petite croix ou un point (le plus souvent de couleur rouge, quelques fois verte pour certains viseurs). Le viseur polaire est spécifiquement destiné à effectuer la Mise en Station* d'une monture équatoriale en se montant dans celle-ci, en visant l'Étoile Polaire à l'aide d'un réticule et de graduations. Note : de par sa simplicité et sa praticité, le viseur tend à remplacer le classique chercheur optique. On peut aussi utiliser, avec prudence et parcimonie, un laser comme viseur/pointeur. 1. Quickfinder® => 2. Telrad® => 3. Viseur point rouge => 4. Laser pointeur/viseur sur support => 5. Viseur polaire : Sources : 1. Astroshop 2. OU 3. astroshop 4. Amazon 5. laclefdesetoiles vision décalée : technique d'observation consistant, à l'oculaire, à décaler légèrement la vision d'un objet très faible afin d'en augmenter la luminosité, obtenue par l'excitation périphérique de la rétine. vision nocturne, ou scotopique : assurée par les cellules bâtonnets de l'œil, étape indispensable pour assurer une bonne vision des objets, hors Lune et planètes très lumineuses. L'œil s'accoutume à la quasi obscurité au bout d'un laps de temps variable, régulièrement et lentement, mais cette vision nocturne est instantanément anéantie par toute lumière vive même si très brève. Plus l'objet observé est faible, plus la vision nocturne devra être présente, de même pour en apercevoir les détails éventuel : il y a certes l'objet en général, mais également les détails de cet objet. C'est pourquoi dès le début de l'installation on évitera toute lumière vive. Note : La lumière rouge, par exemple issue de la lampe frontale, atténue les effets d'éblouissement mais doit être aussi à un niveau aussi bas que possible, et une lumière verte, ou même blanche, peut aussi convenir. Le maximum de vision nocturne est obtenu environ au bout d'une heure de quasi obscurité sans interruption, voire davantage. Le minimum viable, hors observation lunaire, demande quelques minutes, et la capacité de vision nocturne augmentera progressivement au fil des minutes, si aucune lumière parasite ne vient interrompre à nouveau la progression. visuel : le mode visuel est la technique d'observation effectuée directement par l'œil à l'oculaire d'un instrument astronomique optique. visuel assisté (VA) : terme définissant la pratique, très récente et en pleine expansion, de l'observation par le biais d'une caméra disposée dans le porte-oculaire couplée à un ordinateur ou une tablette, consistant en fait à la pratique de l'astrophoto très rapide à rapide dans le but de visualiser les images sur le terrain, sans le long et minutieux travail du traitement numérique ultérieur de l'astrophoto traditionnelle, mais pouvant utiliser également un traitement très rapide sur place. Le VA s'inscrit dans une restitution d'une image unitaire comprise entre une demi-seconde et quelques minutes environ, ou d'images pouvant être empilées (stacking), et en résumé il peut être vu comme une branche simplifiée de l'astrophotographie rapide. L'image produite est supérieure à très supérieure en résolution à celle obtenue en visuel classique, à instrument optique égal (selon la qualité de la caméra utilisée). Note : À la différence de l'astrophotographie traditionnelle, le VA ne consiste pas forcément à enregistrer les images prises sur le terrain, et ne saurait rivaliser en terme de définition et de résolution avec les bien plus longues poses et traitements numériques de l'astrophoto, mais progresse avec l'évolution rapide de la technologie pour le rendre attractif à un public pas forcément féru de technologie pointue ni patient dans le long traitement des images. Le visuel assisté a été rendu possible par la venue sur le marché de caméras ultra-sensibles abordables en prix pour le grand public. Il ne définit pas pour l'instant une imagerie instantanée remplaçant le couple œil/oculaire, d'où une certaine ambiguïté dans le terme. Le terme anglais est : EAA, pour Electronic Assisted Astronomy. --- FIN ---1 point

-

Pour les vacances de Noel, je me suis déplacé chez ma famille dans un petit village du sud-ouest de la France, loin de toute grande ville. Dans la valise j’ai facilement glissé ma paire de Jumelles 10X50. En plus de la luminosité relative de cet instrument, de son absence d’inertie à mettre en œuvre, du grand champ offert, voilà encore un avantage majeur qui me convient pour le moment, vue ma mobilité : la transportabilité très aisée. Un footing à la nuit tombante le 25/12 m’a permis de mesurer l’immense clarté d’un ciel azur sombre, aux derniers reflets solaires sur l’horizon ouest. Jupiter tel un précurseur commençait à envoyer ses mille feux. Aussi, malgré le froid mordant et la douceur de la cheminée familiale, l’appel de la voûte étoilée était trop forte, au vu de semaines de disette. Un coup d’œil avant le repas m’a dévoilé un Cygne éclatant dans la Voie Lactée …Prometteur ! Assez fébrile durant le repas, je me suis couvert de nombreuses couches avant d’aller fouler l’herbe déjà craquante de givre dans le petit jardin. Hélas quelques lampadaires dans la rue illuminent l’horizon sud et est assez haut, mais le zénith est très correct. M31 est évidente à l’œil nu. Après quelques mises en bouche, j’attaque direct par un amas ouvert que j’ai déjà essayé de voir en vain quelques fois dans un site privilégié des Monts du Lyonnais, mais certes sous l’influence quand même de Lyon et Saint-Etienne : NGC 744, dans Persée, de m 9.5. C’est un des derniers théoriquement accessible aux J 10 X 50 que je n’avais pas encore vus dans cette région céleste. Et là voici ce que je vois : facile à repérer, joli champ. A l’est de 2 étoiles assez brillantes, très faible luminosité diffuse, sans forme, juste une « présence » en oblique, petite. Rien vu d’autre dans le champ qui semblerait plus brillant. Très peu spectaculaire, assez furtif. M76 fait aussi partie des objets non encore tentés aux J50. Avec l’aide du PSA et après moult vérifications sur l’emplacement, je perçois une étoile faible et légèrement floue en oblique. Elle semble « double » très serrée, cet aspect étant très difficile à percevoir. Assez brillante pour cette magnitude, évidente mais difficilement détaillée. Champ assez pauvre, aucun autre astre ne pourrait à priori être M76. Toutefois, il faudrait que je vérifie à la L60 ce champ pour confirmation, car ça demande plus de puissance et notamment de grossissement. Après un coup d’œil toujours extatique sur la trilogie du Cocher, je tente 2 amas du PSA que je n’avais pas recensé par avance sur mes listes, toujours dans le Cocher, et dont j’ignore l’éclat : NGC 1893 : même champ que M36 et M38. Très beau, brillant, mais éclat un peu moindre que les 2 autres amas. Assez large, vaguement en 2 parties : une partie en arc de cercle au-dessus d’une autre partie plus faible et moins bien définie, assez circulaire. L’amas apparaît granuleux sur un fond nébuleux, relativement détaillé et large en vision oblique. On peut se demander pourquoi Messier n’a pas référencé des objets de ce type, facilement accessibles. Est-il passé à côté ? NGC 1778 : Amas assez petit avec ce grossissement, mais assez brillant, facile et évident au premier abord. C’est une tâche nébuleuse légèrement granuleuse et ovale, dans un joli champ, facile à repérer, mais assez peu détaillé. Même remarque que ci-dessus concernant Messier. Voici deux bien belles surprises ! Puis je poursuis avec des objectifs prévus : NGC 1807- 1817, un double amas ouvert toujours dans la région Cocher – Gémeaux – Taureau : Facile à repérer, un des rares objets du Taureau. Joli champ mais peu brillants, pas très haut sur l’horizon, un peu ébloui par un lampadaire. Amas assez rapprochés, en oblique : structure semblable, verticaux, centrés sur 2 ou 3 étoiles plus brillantes, granuleux. A revoir en meilleures conditions. NGC 2281, dans le Cocher : Facile à repérer, brillant, proche d’une étoile d’éclat semblable, concentré, petit. On devine une structure en 2 parties, l’ensemble étant allongé et vertical. Bel objet. M1 : Objet très décevant aux J10X50 : très faible, petite tâche floue furtive sans forme, surprenant de difficulté ! Sans savoir précisément où se trouve M1, il n’est pas sûr de le voir : n’apparaît pas du premier coup d’œil. A revoir sans lampadaires, mais il semble que sur un autre site la difficulté ait été la même. De mémoire, beaucoup plus facile à la L60. A confirmer. Déçu par ce faible objet, je recherche NGC 2392, la nébuleuse planétaire Clown Nebula très brillante : Facile à repérer et à identifier avec le PSA. Aspect quasi stellaire, assez brillant, très légèrement flou ( ?). Pas de détail. Champ pauvre, quelques étoiles d’éclat semblable servant au repérage dans le champ. C’est typiquement l’objet pour lequel les jumelles sont inadaptées, à observer à la L60X40 ou X64 minimum : ne pas hésiter à grossir sur ce type de petit objet contrasté. Et pour finir, M42, malgré des lumières parasites un peu gênantes : Champ magnifique et large : baudrier en entier constitué de 4 groupes verticaux d’étoiles, M42 occupant le 3ème à partir du haut. M42 est centrée sur 3-4 étoiles brillantes et fines, c’est un voile nébuleux s’étendant à l’ouest de ces étoiles, en forme d’éventail, large et brillant en vision oblique. Elle est déjà bien vue et frappante en vision directe, comme une nuage brillant et cantonné autour des étoiles centrales lumineuses. Les étoiles centrales voient ainsi leur lumière diffusée, rendant un aspect très brillant. Toutefois, on perçoit une coloration générale assez « terne », gris- verdâtre. En oblique, le golfe à l’est des étoiles centrales est bien deviné. M43 apparaît comme une étoile brillante et un peu floue, au N/E de M42. L’ensemble est très esthétique, toutefois peut-être moins étendu que depuis un site plus noir. A revoir enfin en conditions optimales, pour faire une observation de référence. Pour finir, je savais ce site intéressant pour y avoir mené de nombreuses observations du ciel profond à la L60 durant mon adolescence. L’avantage provient d’un isolement de ce village en campagne loin de toute ville, l’inconvénient réside dans la présence ponctuelle de lumières parasites près de l’horizon. Mon site d’observation plus habituel présente l’inverse, pas de lumières parasites du tout mais à environ 30 km de Lyon et Saint-Etienne, donc lumières diffuses près de l’horizon. Aussi, je me demande ce qu’il vaut mieux ? Mais cela dépent aussi de la position de l’objet dans le ciel et de son type ... A bientôt !!1 point

-

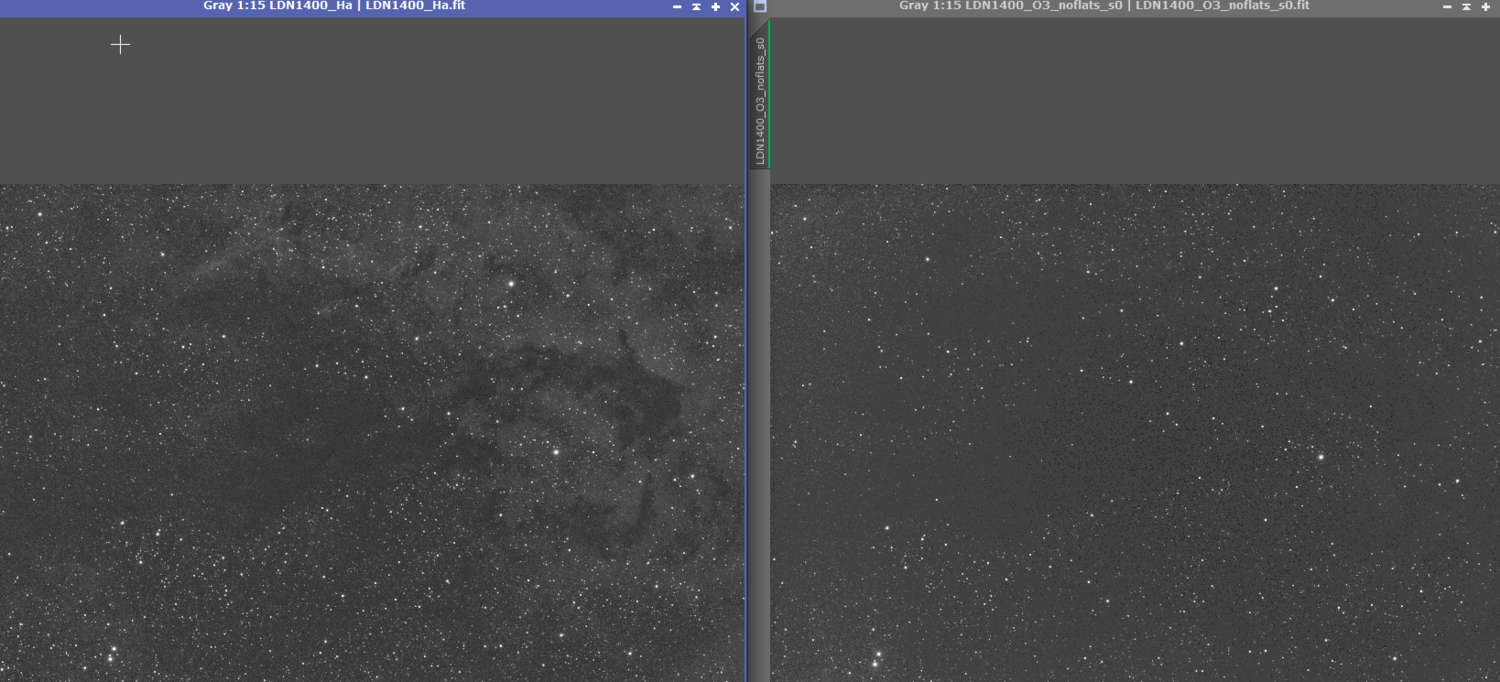

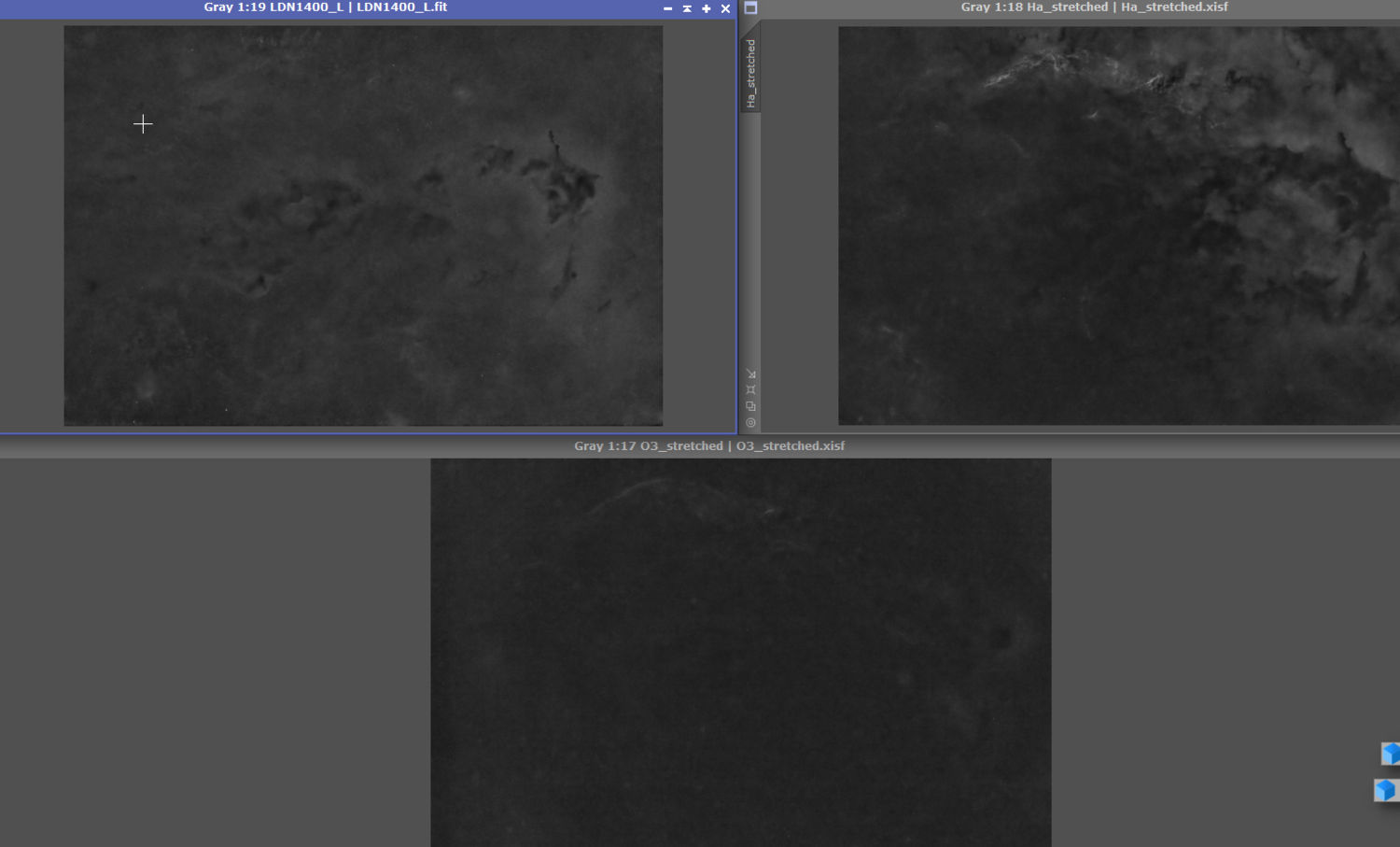

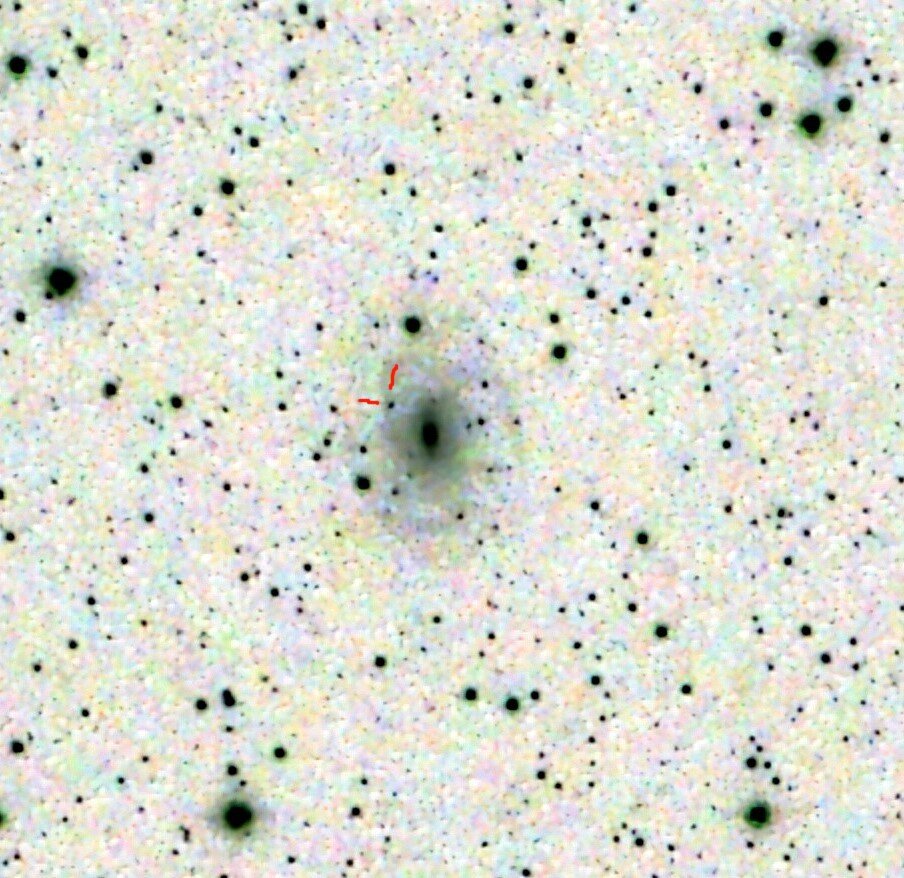

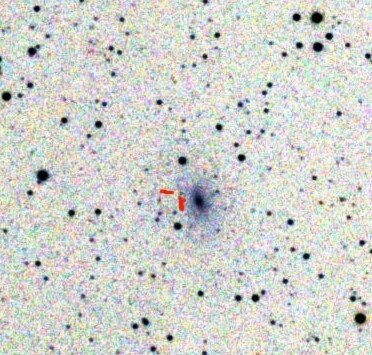

Bonsoir les uns et autres ! Bon, je craque et poste ma cible non aboutie, en version 1, je verrai hors Lune si j'ajoute du signal O3 déjà et/ou Ha, voire de simple IRCut... Il s'agit d'une zone dans la Girafe, peu imagée et avec une image de référence trouvée avec 46h d'intégration (lol) Mon esprit Viking ayant tiqué sur "Thor's lightning", me suis dit "pourquoi pas ?" Bon, j'ai été gourmand là je crois... J'ai donc imagé en RVB pour le étoiles (mais pas assez), en IRCut , en Ha et O3. Sur 6 nuits en tout, pas toutes pleines (nuages), entre le 8 et le 15 aout. Je vous joint les images STF sorties du stack pour le Ha, le O3 et le L, ainsi que les mêmes en starless étirées...pour vous rendre compte du signal...maigre. J'ai fait une version LRVB simple qui manque de couleur (pas assez de RVB car prévu que les étoiles au départ :() En résumé, via l'Askar (700 F/7), la caméra mono Altaïr 26M sur mon EQ6R. Filtres Ha/O3 3nm En Ha : 11.5h en poses de 480" En O3 : 9.5h en poses de 300" R/V/B : 45mn chaque UVIRCut : 8h en poses de 90" Voila le fruit de tout ça, résultat très intermédiaire malheureusement. L'image Finale en 1 tout d'abord ! Annotation (L) La version uniquement LRVB Les stacks Ha et O3 STF (11.5h et 9.5h ) Les version starless étirées jusqu'au raisonnable1 point

-

Saluts astronomiques à toutes et à tous ! Après l’examen minutieux du Cygne cet été suite à l’acquisition de jumelles 10X50 d’astronomie (j’ai repris cet été cette passion ancienne), je me suis naturellement intéressé à d’autres régions cet automne : Cassiopée, Persée …En effet, Pégase et Andromède et leur lot de galaxies faibles ne m’ont pas montré grand-chose aux jumelles, mis à part un soupçon de M74 et de NGC 7331 ! Les classiques M31 et M33 sont par contre magnifiques et contrastées sous un bon ciel. J’ai eu la chance d’avoir eu quelques ciels très noirs dans les Monts du Lyonnais en novembre et décembre. Mais vu le mauvais temps général, il n’a pas fallu être difficile quand aux températures glaciales, une fois même les pieds dans la neige. Le site est localement préservé de lumières parasites, vers 600 m d’altitude, très bon à partir de 45° de hauteur environ. Toutefois il est à 30 km de Lyon et Saint-Etienne (légères diffusions à l’horizon). Voici donc une synthèse de ces observations « zénithales ». Désolé, c’est un peu « systématique », je ne me souviens plus de l’enchaînement dans les objets observés, si ce n’est que c’est du plus brillant au plus faible (pas toujours judicieux pour les fins de séance avec la fatigue !). Parfois j’ai comparé avec ma vieille lunette 60/800. 06/10 : transparence TB, bonne hauteur sur l’horizon M103 : Aux J10X50 : très pauvre, faible, mal défini, assez lâche et peu lumineux. Caractéristique car touche une double ou triple étoile brillante, ce qui donne un aspect un peu flou. Dans le même joli champ que NGC 663. A la L60 : linéaire entre les 2 étoiles vues aux J50, flou mais assez brillant. On voit 2 ou 3 étoiles brillantes, le reste est flou. NGC 663 : J10X50 : visible du premier coup, frappant, groupe d’étoiles très serrées et compact sur fond un peu flou, objet brillant. Assez circulaire. L60 : magnifique, comme souvent aspect différent des J50, plus vaste, mieux résolu. En forme de triangle, on voit nombre d’étoiles sur fond très nébuleux (rappelle un peu NGC7789). Forme un triangle avec 2 étoiles de m :8 environ. L’observation de M103, NGC663 et de la comète 103 P/Hartley fut très intéressante ce soir-là, dans le même champ ou presque aux J10X50. Le déplacement de la comète est évident en 3 h environ (même beaucoup moins). Elle est étendue et assez faible, quasi-transparente, très diffuse et peu contrastée. Et un grand classique aux J10X50 qui me sert souvent à jauger l’état du ciel : NGC 7789 : Splendide champ, large nuage très bien visible, assez brillant, au milieu d’un quadrilatère caractéristique d’étoiles brillantes. Flou et uniforme, rond avec comme des irrégularités sur les côtés. Non résolu. Facile pour cette magnitude (9.5 d’après S. Brunier). 10/12 : transparence excellente, voire conditions parfaites, ciel d’hiver très noir. Bonne hauteur sur l’horizon. Très froid !!! Uniquement aux J10X50. NGC 185 : Très faible, petite tâche floue ronde ou ovale seulement soupçonnée par moments, très fugace, extrêmement difficile car non positionnée sur un endroit précis. NGC 188 : Au centre d’un groupe d’étoiles de m 7 à 8, très vague lueur assez large, sans forme, très diffuse mais vue sûrement du premier coup. Cette clarté pâle remplit le groupe d’étoiles, dont 2 doubles brillantes disposées en V. L’ensemble est ainsi très esthétique. La luminosité par unité de surface semble faible, donnant un aspect très peu contrasté. A étudier avec plus grosse ouverture et rapport F/D faible. NGC 7380 : Assez facile à repérer dans Céphée, très bonnes conditions d’observation. Très bel objet, évident, entre 2 étoiles de m7 environ, quasiment circulaire, large en vision périphérique (est-ce la nébuleuse ?). On voit une étoile brillante en bas à gauche dans la configuration de ce soir-là. Dans le même champ, on note 2 autres tâches floues alignées, assez semblables. Elles paraissent granuleuses, comme en début de résolution. Elles sont un peu moins brillantes mais mieux résolues que NGC7380. Très joli champ. NGC 7538 : Facile à repérer, proche de M52. Forme un triangle équilatéral avec 2 étoiles de m 8 environ. Nécessite apparemment un ciel parfait : soupçonné de prime abord, très faible, puis mieux vu 1h après dans des conditions optimales. Apparaît de façon évidente en oblique comme une petite tâche floue, circulaire, peu spectaculaire par rapport à la brillante voisine M52. NGC 7635 : Très facile à repérer, dans le même champ et à côté de M52. Vue avec certitude, juste à côté d’une étoile de m 8 environ, ressemble à une étoile floue de m 9 environ, pas très lumineuse, sans détail. Peu spectaculaire. A tester avec plus fort grossissement. Pour ne pas « surcharger » ce compte-rendu, je posterai sous peu la suite : une autre série d’objets vers Cassiopée et Persée encore…1 point

-

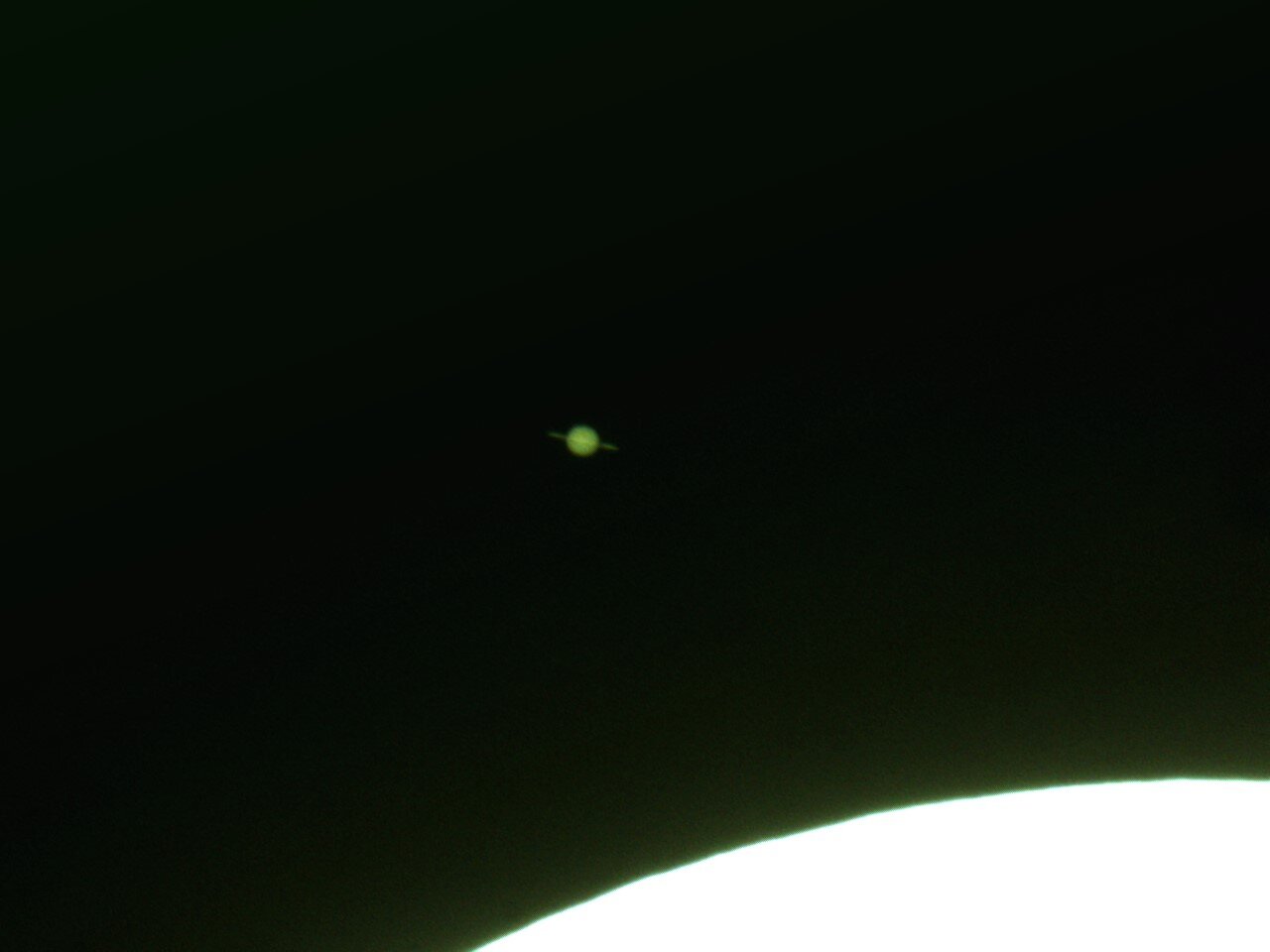

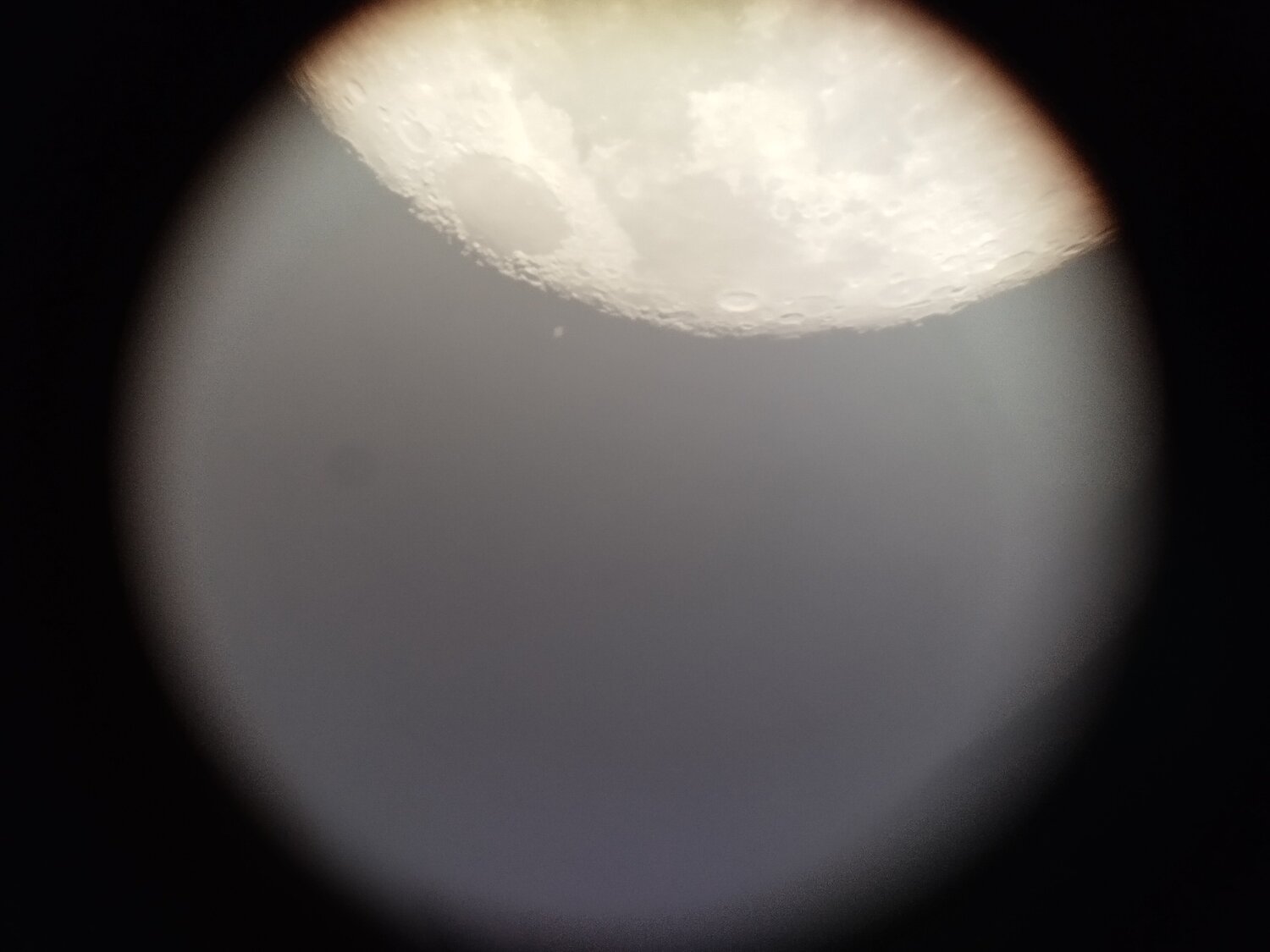

Je suis pas très équipé pour le planétaire, mais je ne voulais pas manquer ce rendez-vous au sommet du 21/08/2024 ! Par contre ça a été des conditions infernales: nuages, seeing catastrophique, saturation en humidité... L'Univers m'a finalement accordé une petite fenêtre de 20 secondes avec un peu moins de nuages, au dernier moment, juste le temps de cliquer sur "Record" ! 🙂 Les autres photos ont été faites avant les nuages, dans des conditions déjà un peu plus favorables. EXIFS: lunette APO 102mm f/5 - Barlow 2,5x - Zwo 178mm (Gain 250, 1000 images à 7,5ms par image, 10% retenues) - Traitement Autostakkert, Astrosurface (avec une PSF) et Photoshop.1 point

-