Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 10/05/24 dans toutes les zones

-

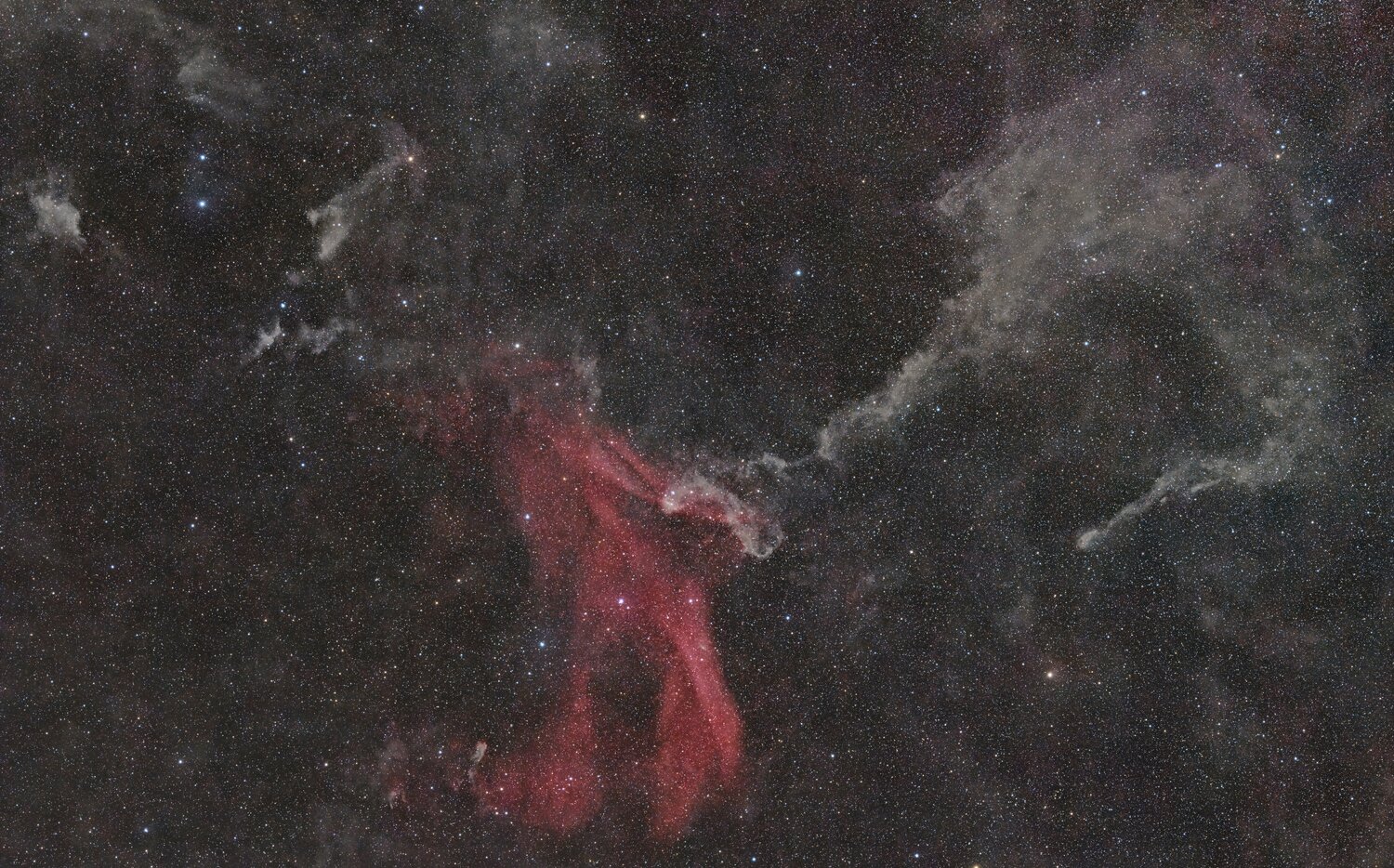

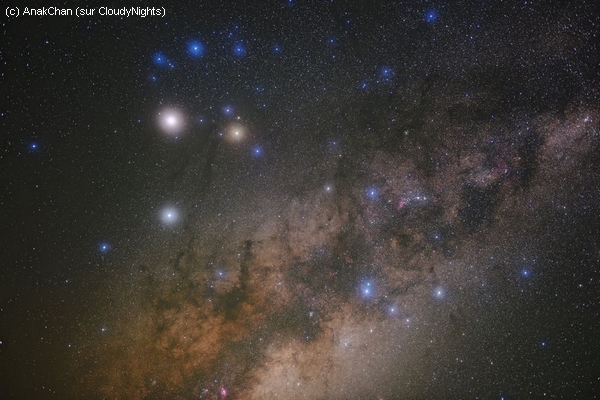

Bonjour à tous, Voici une image réalisée dans la nuit du 3 au 4 octobre avec le matériel suivant. Un Canon 2000D défiltré Un objectif Tamron SP 85mm f/1.8 (ouvert ici à f/2.5). Une monture AZ-GTI Un Asiair mini J'avais repéré cette région dans le Lézard qui combine à la fois des nuages sombres et des zone qui émettent en Ha. J'ai donc décidé de combiner des images broadband et des images narrowband en insérant un filtre ZWO dual-band 1.25" devant le capteur (grâce à un support imprimé en 3d). J'ai pu acquérir 211x60 secondes sans filtre et 60x120s avec le filtre dual-band. La suite a consisté à intégrer les 2 stacks séparément puis à les combiner lors du traitement. Le traitement a été fait intégralement avec Pix, les images sont intégrées en drizzle x2 pour essayer de compenser le sous echantillonage. Nico3 points

-

Constituée de 300 milliards d’étoiles, la galaxie d’Andromède (M31) est considérée comme la sœur jumelle de notre Galaxie. Elle est accompagnée par deux galaxies satellites de taille bien plus modeste, M32 et M110. La galaxie d’Andromède est l’objet le plus lointain que l’on puisse voir sans instrument sous un bon ciel, elle est située à 2,5 millions d’années-lumière. : Filtre Antlia Ultra RGB : 194x120" : ZWO Asiair Plus : Askar FRA600 f/3.9 : ZWO ASI6200Mc Pro à -10° : iOptron GEM45 : Siril - PixInsight -PSP : Env. Lyon : Bortle 5.8 : 05/10/2024 La version full https://flic.kr/p/2qkCYUm3 points

-

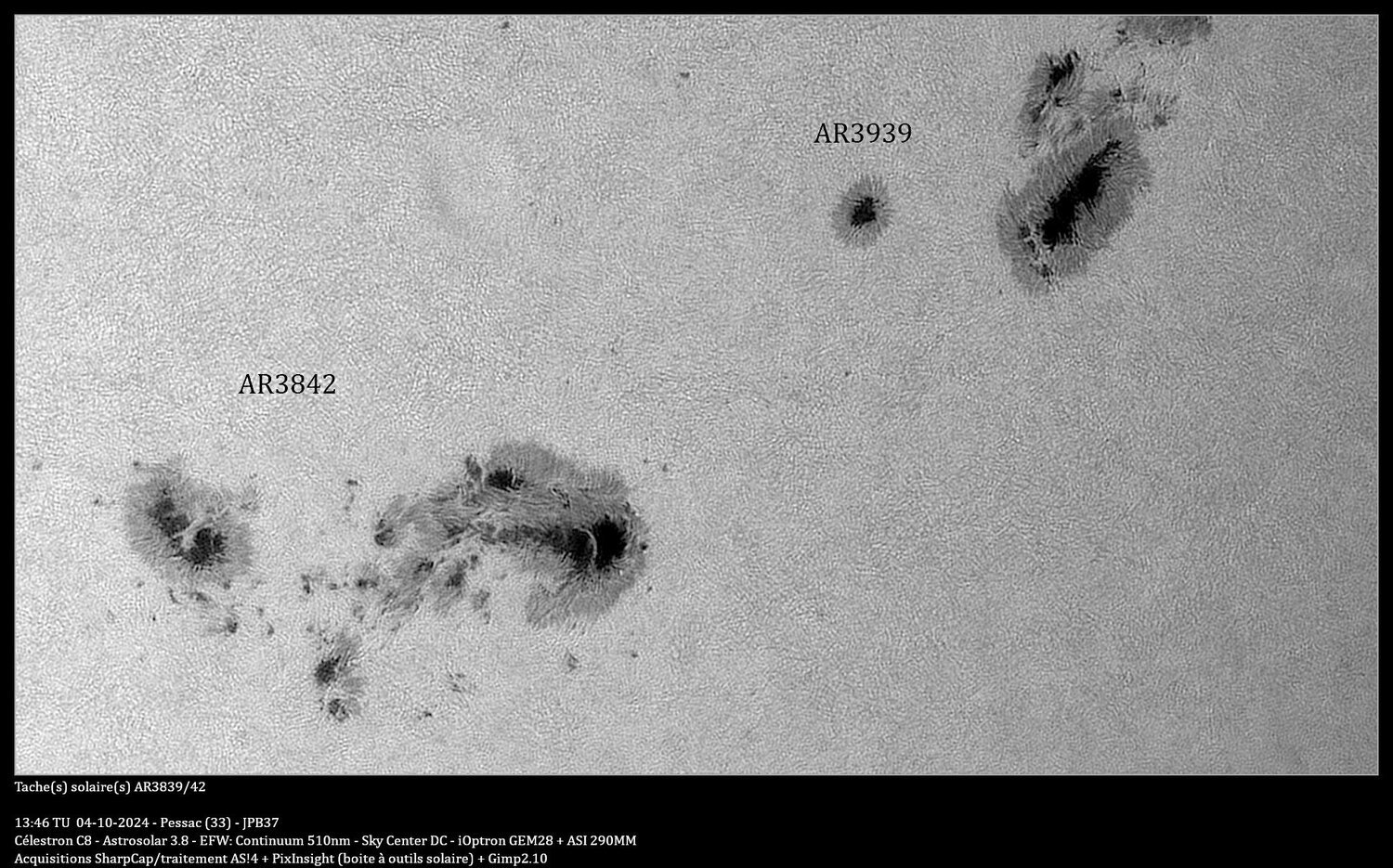

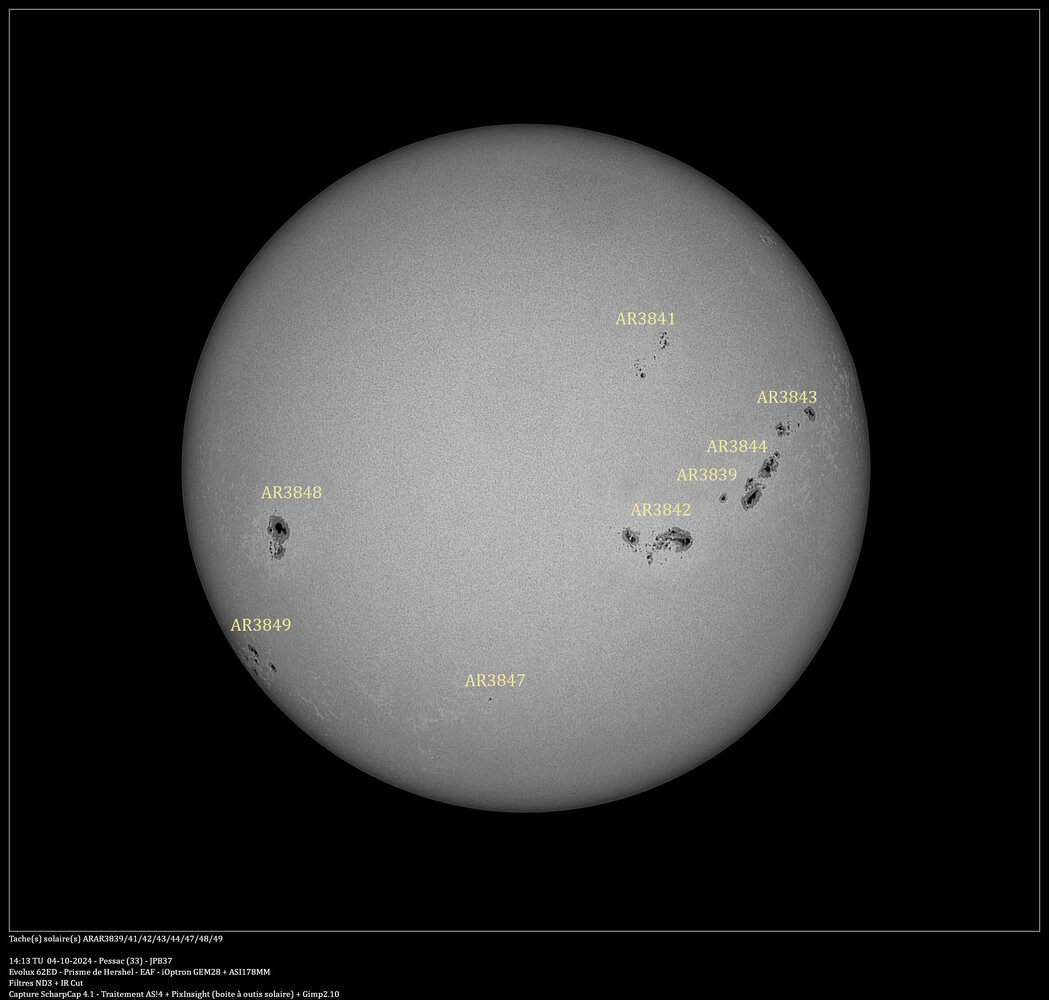

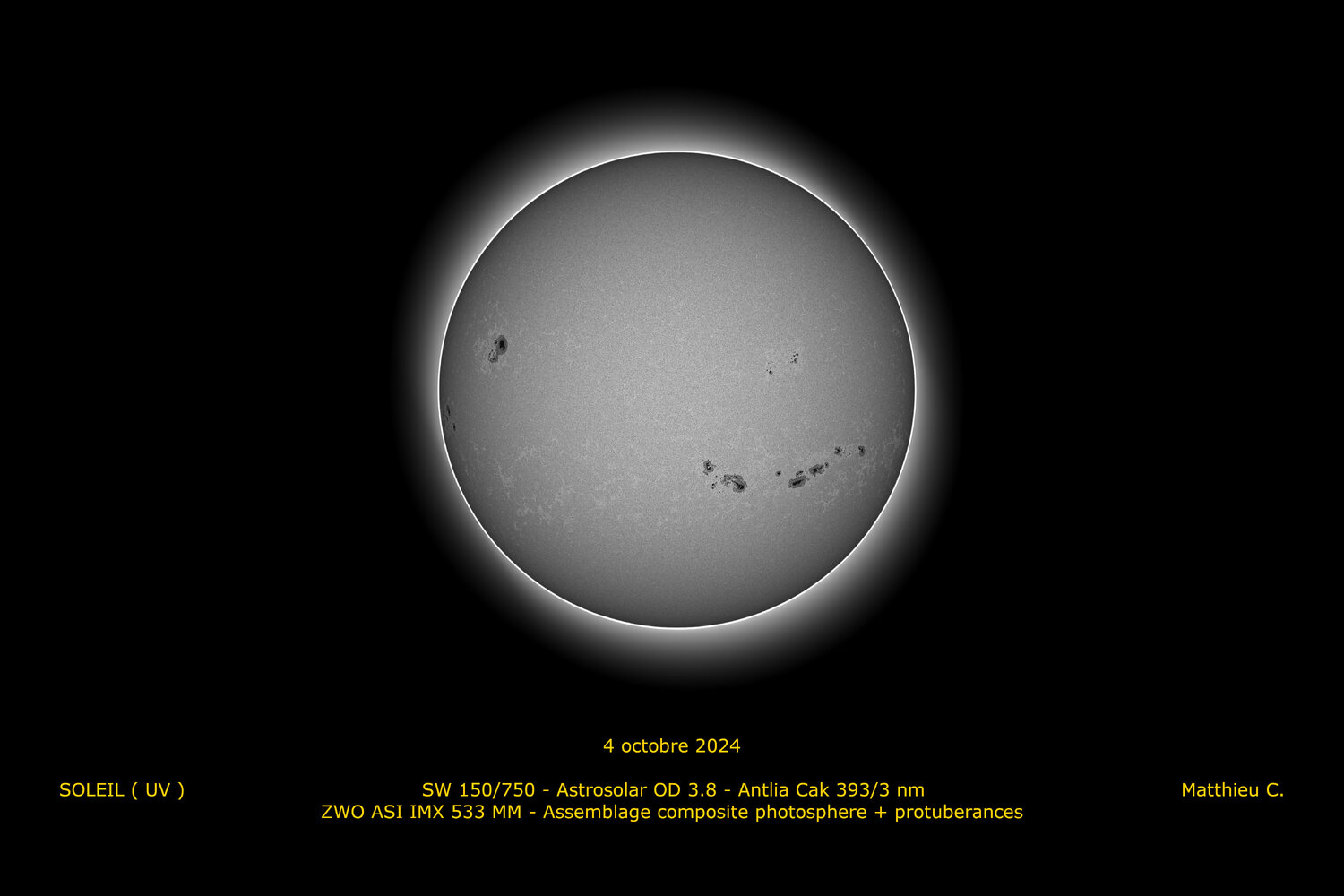

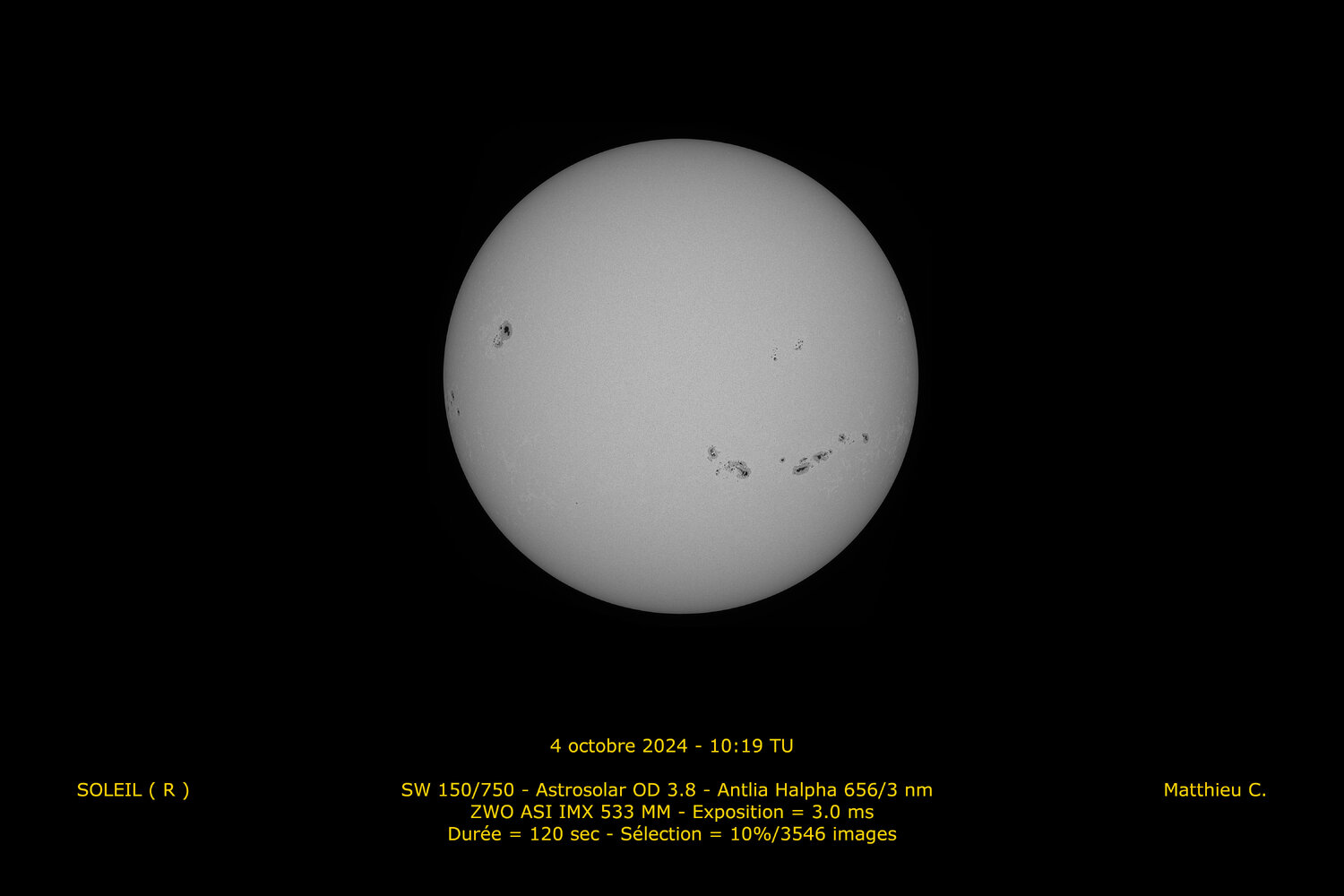

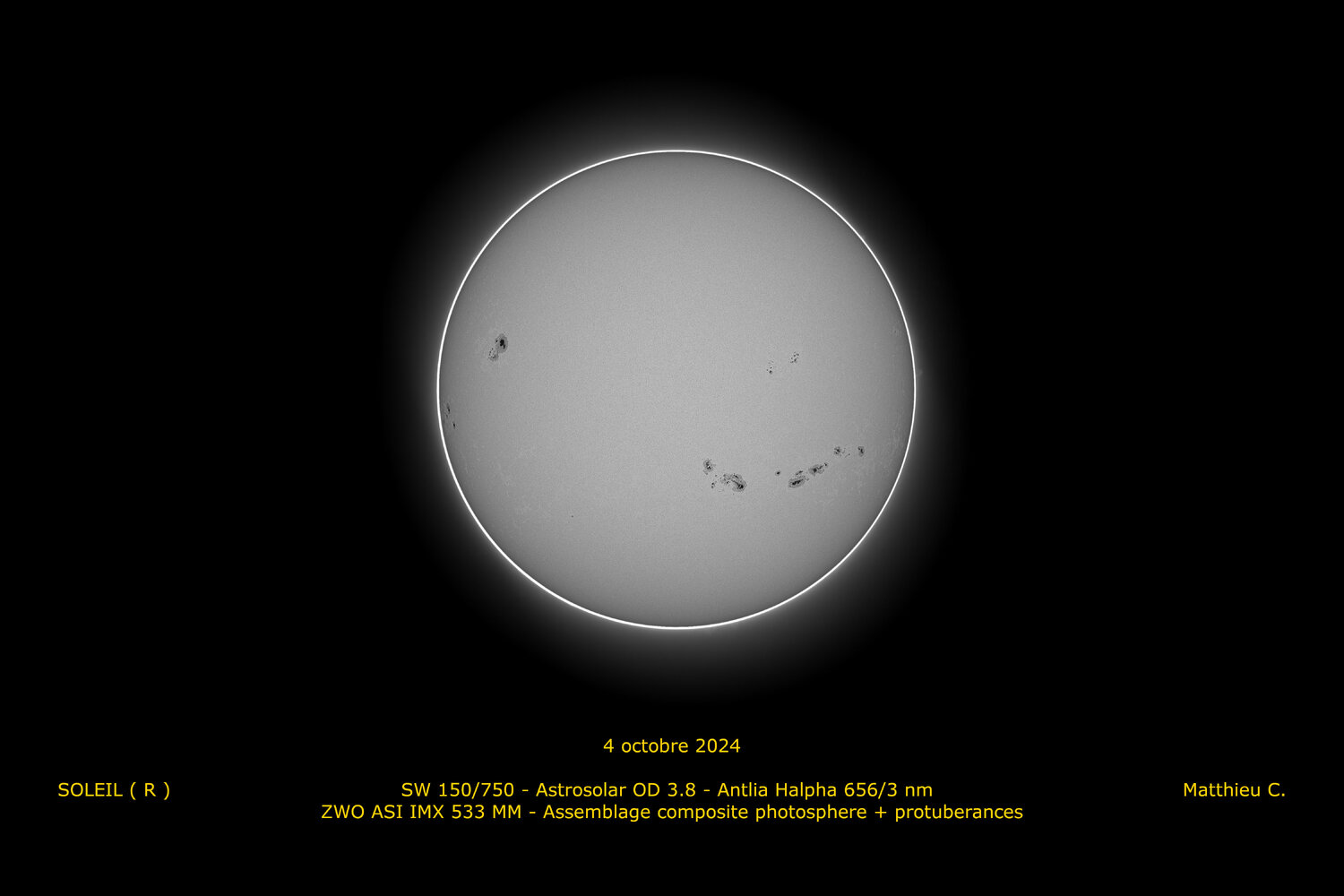

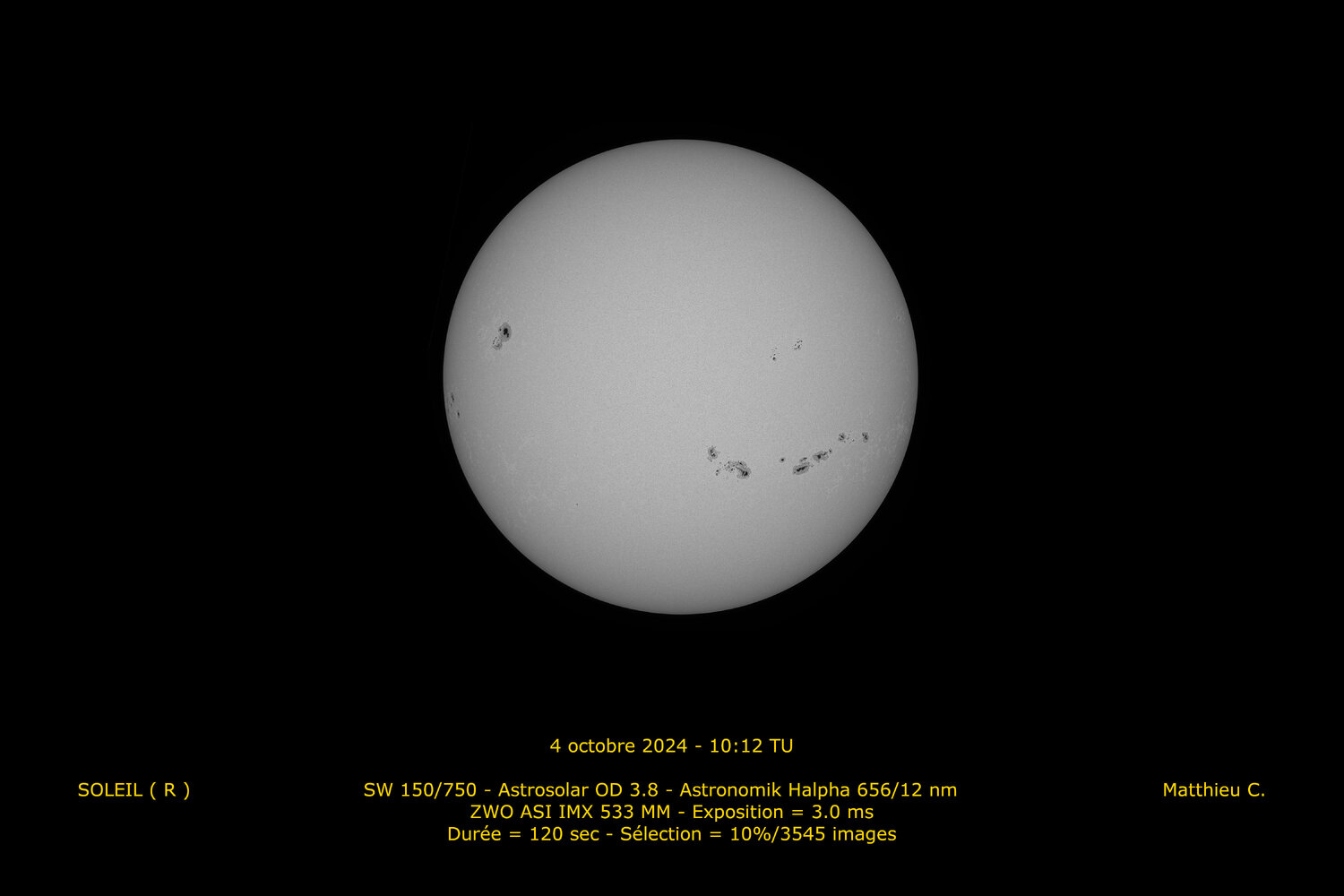

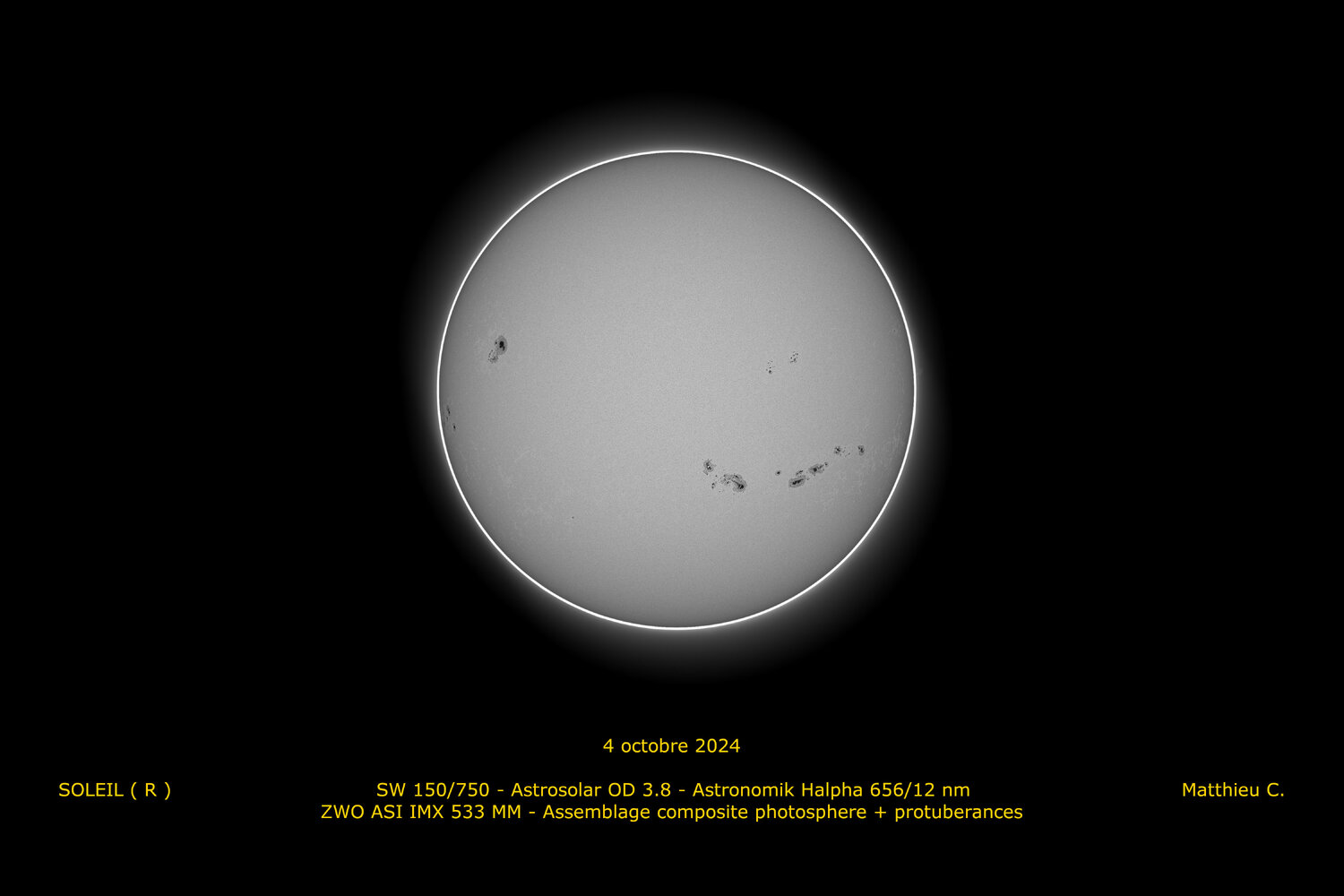

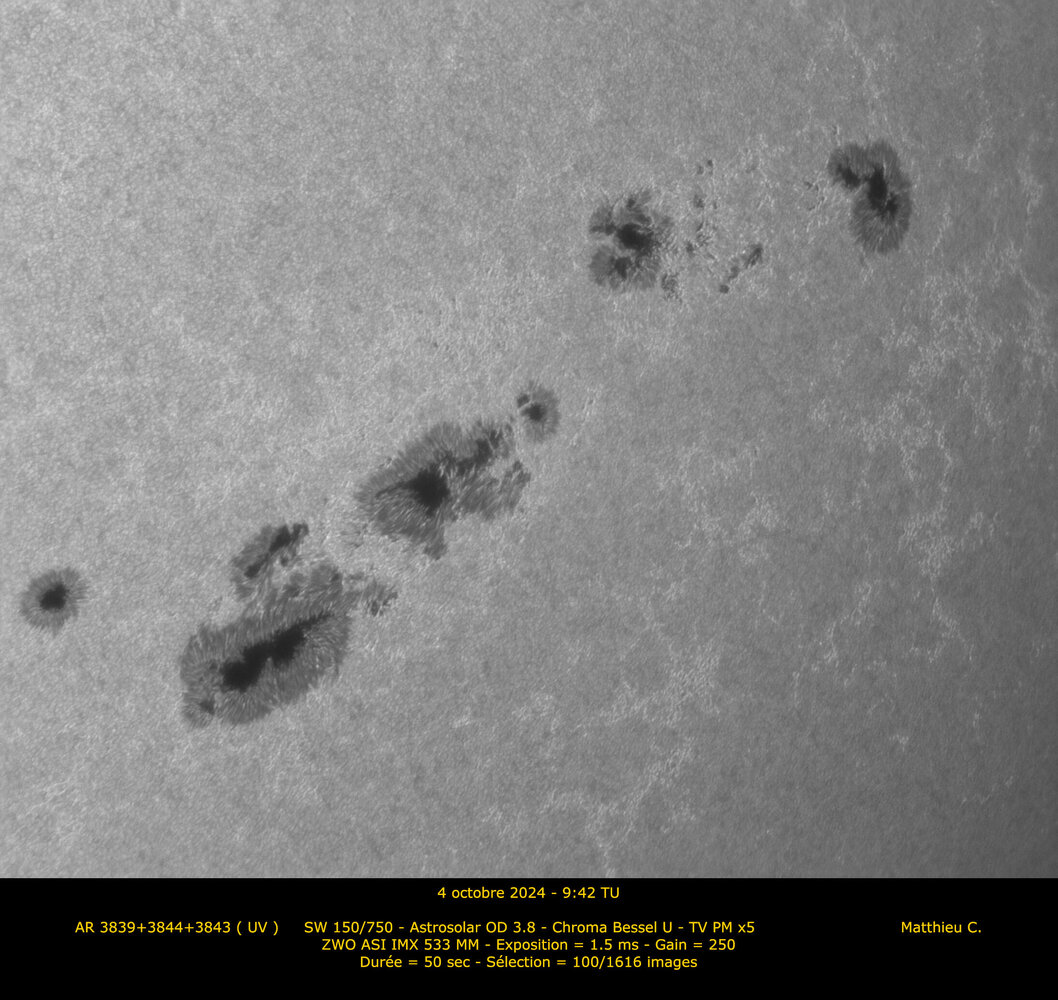

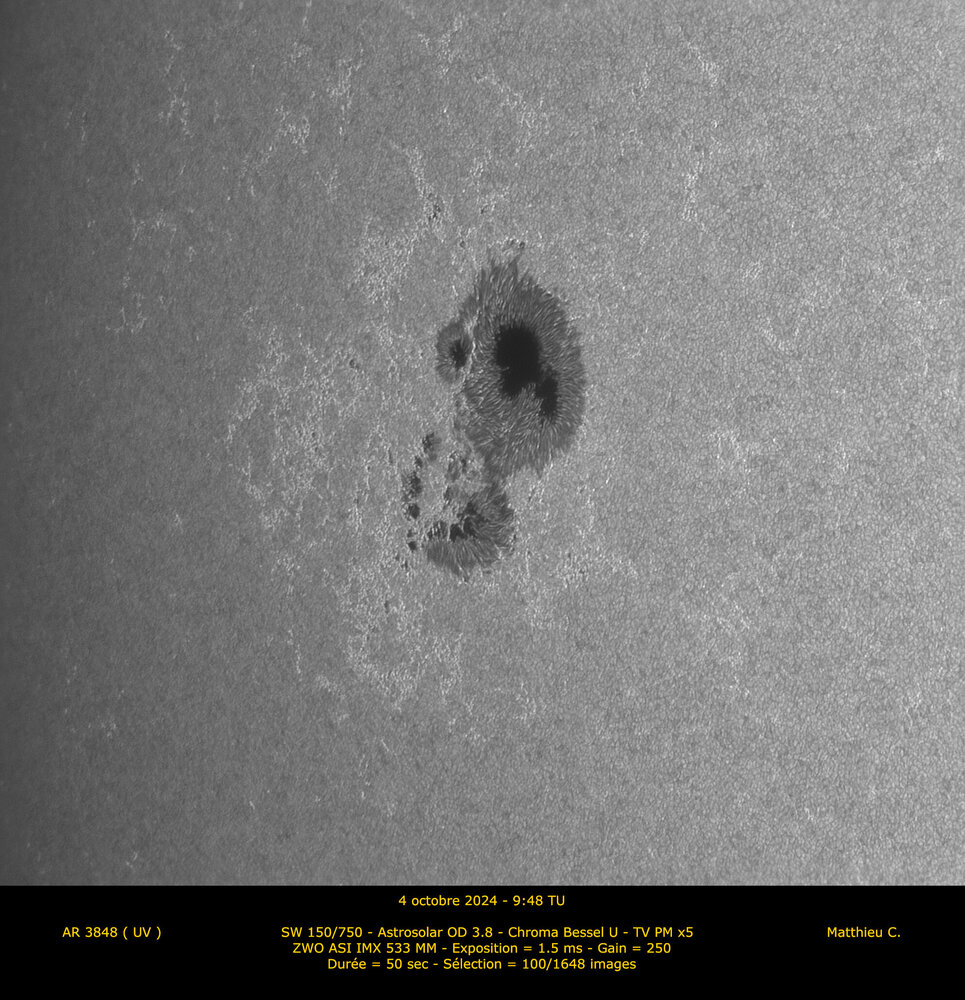

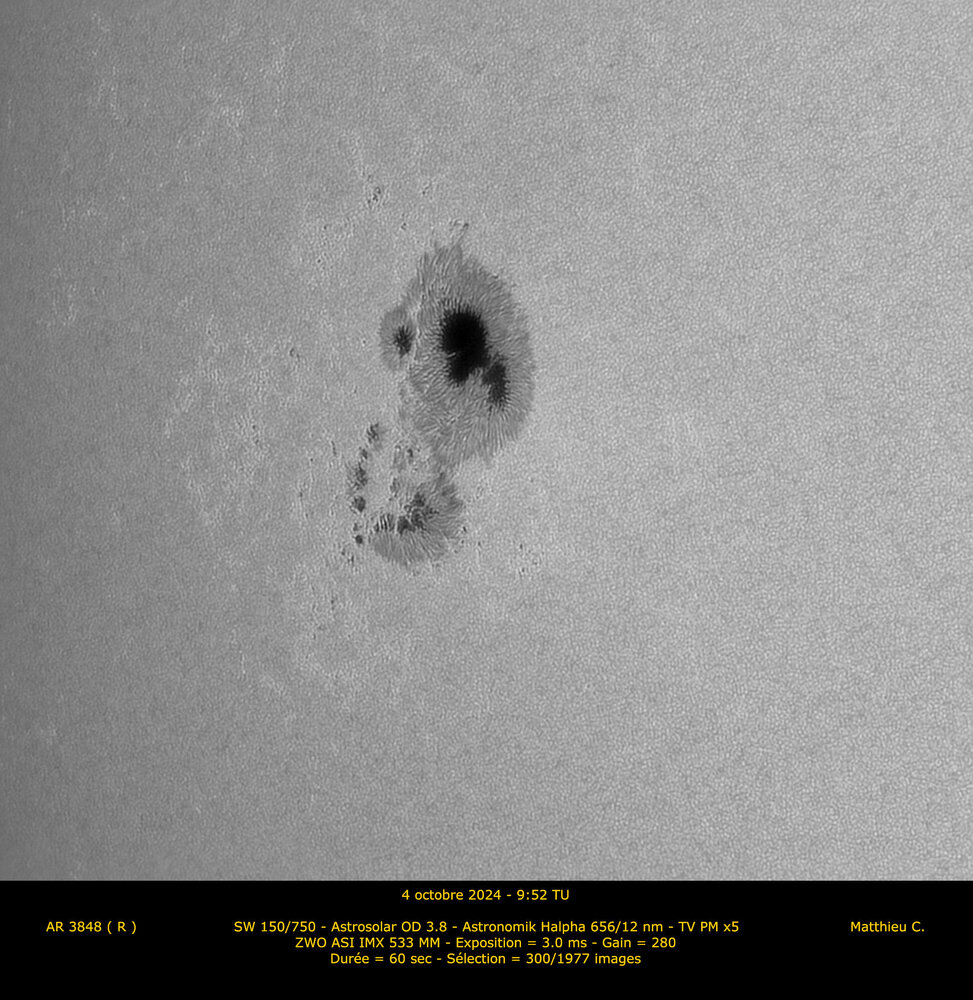

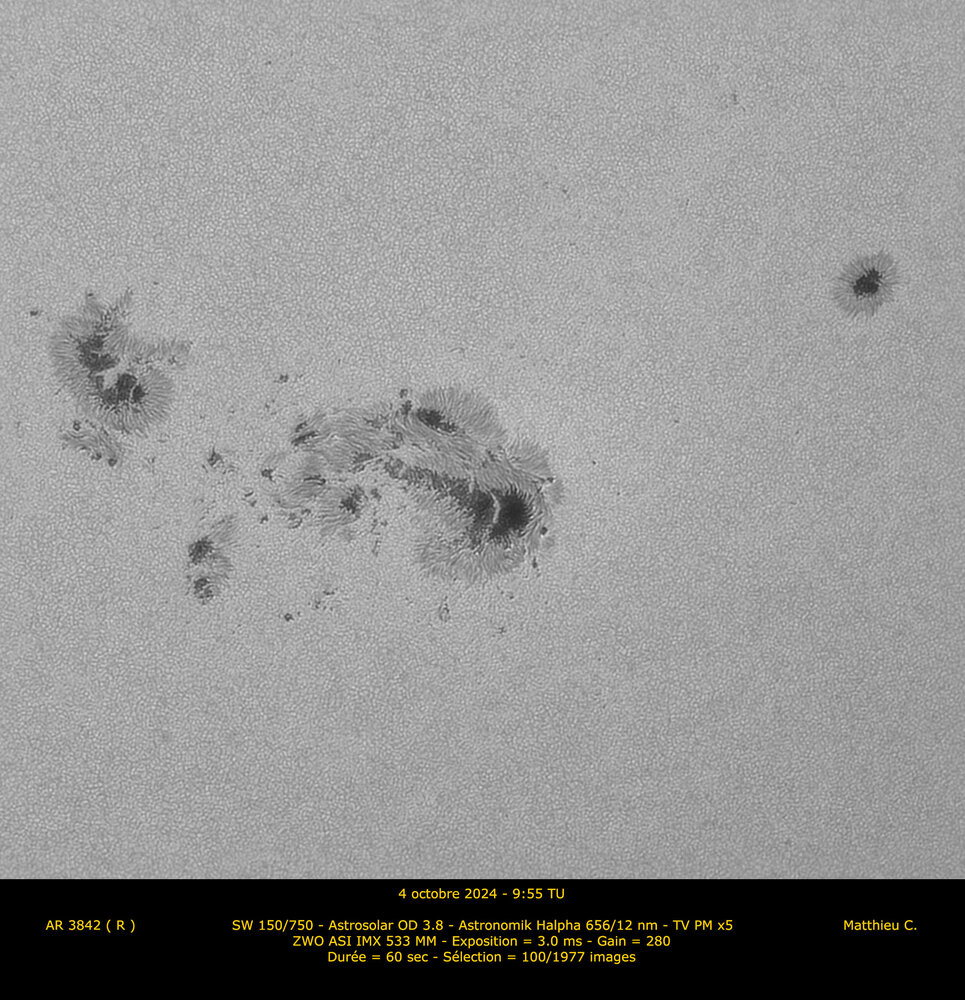

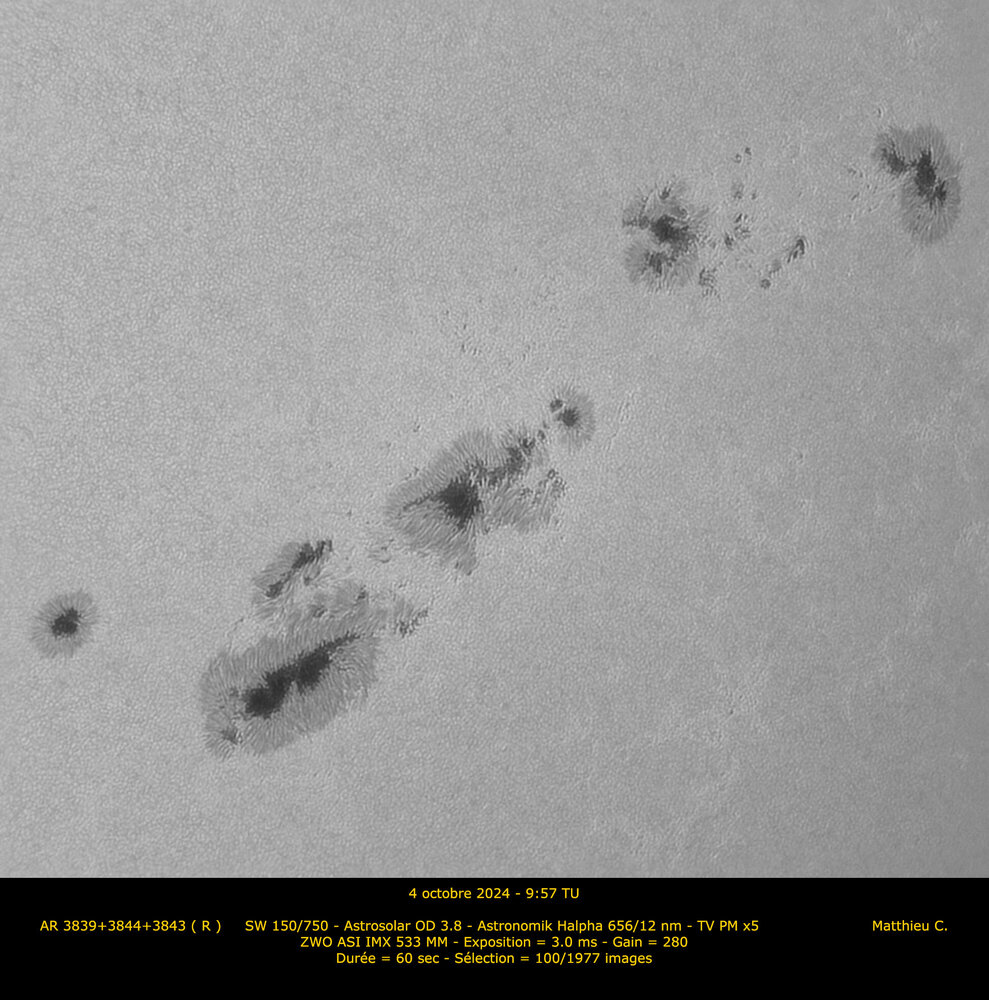

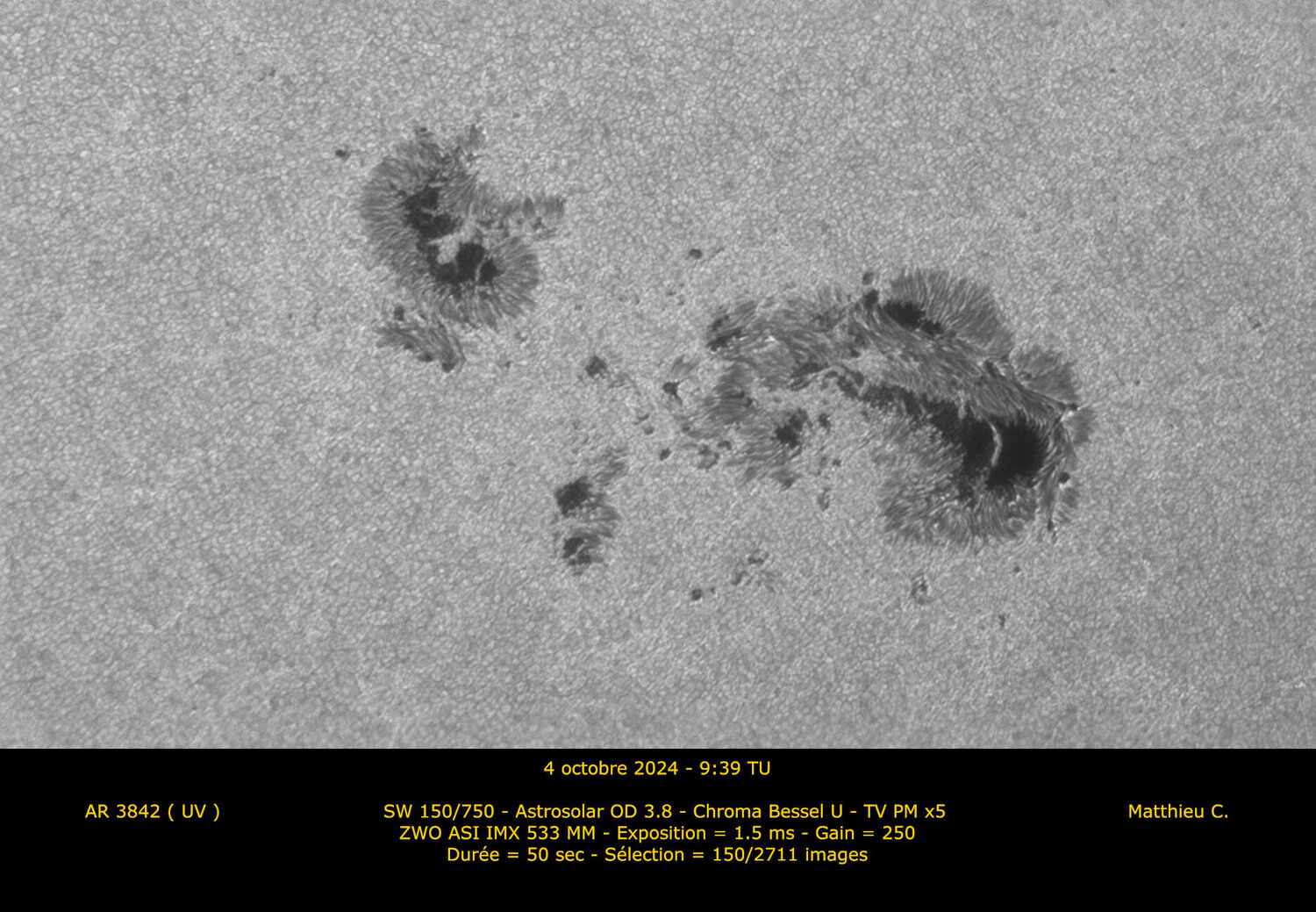

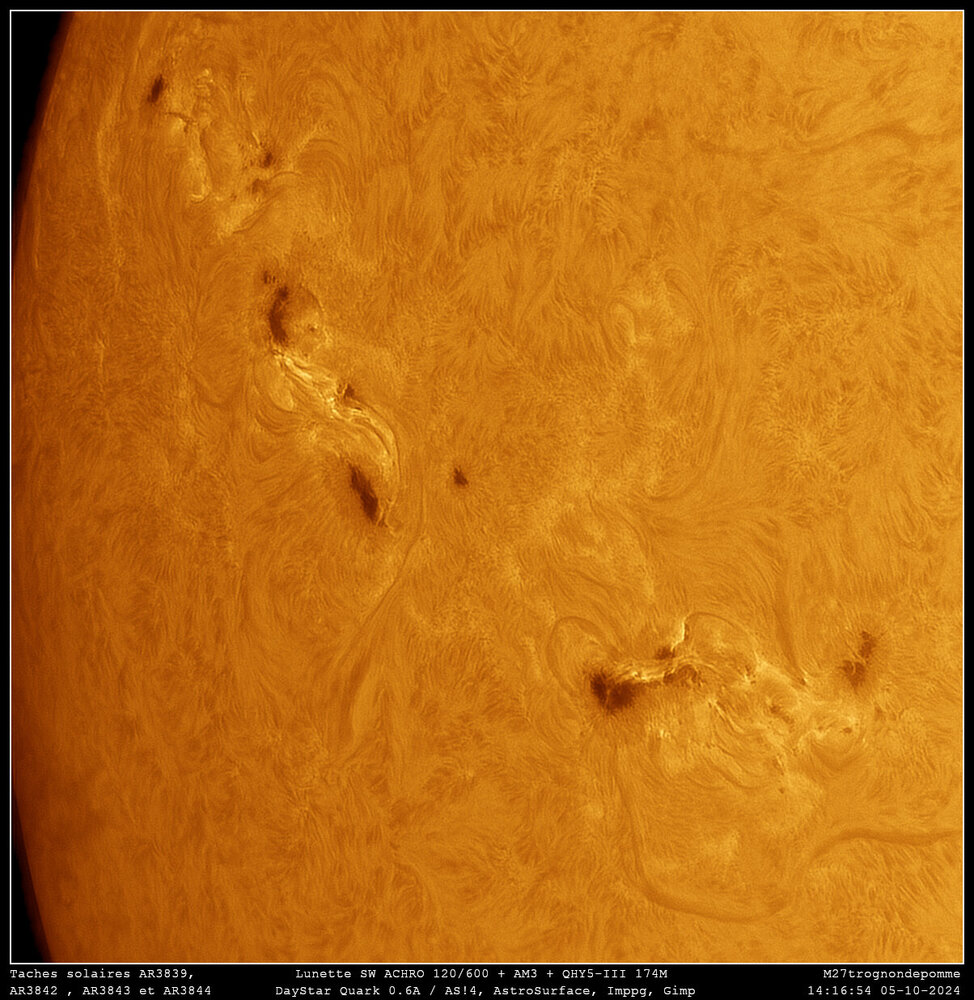

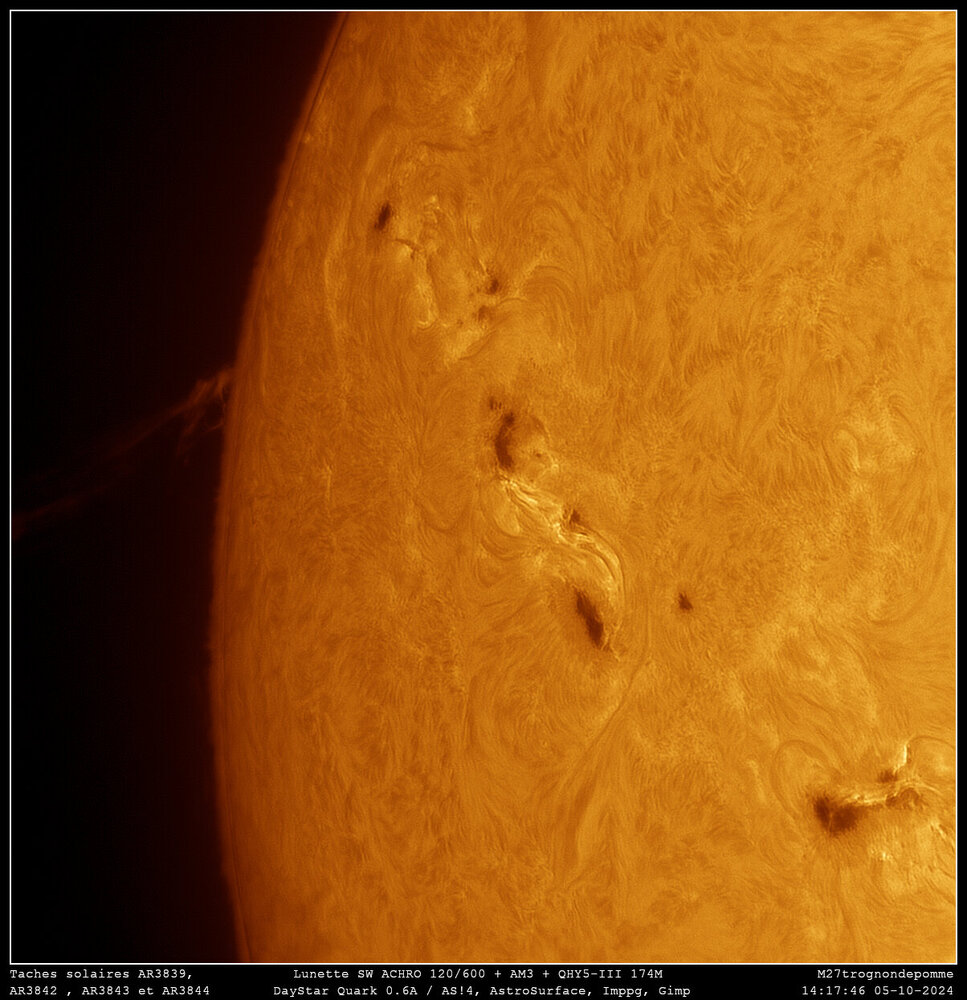

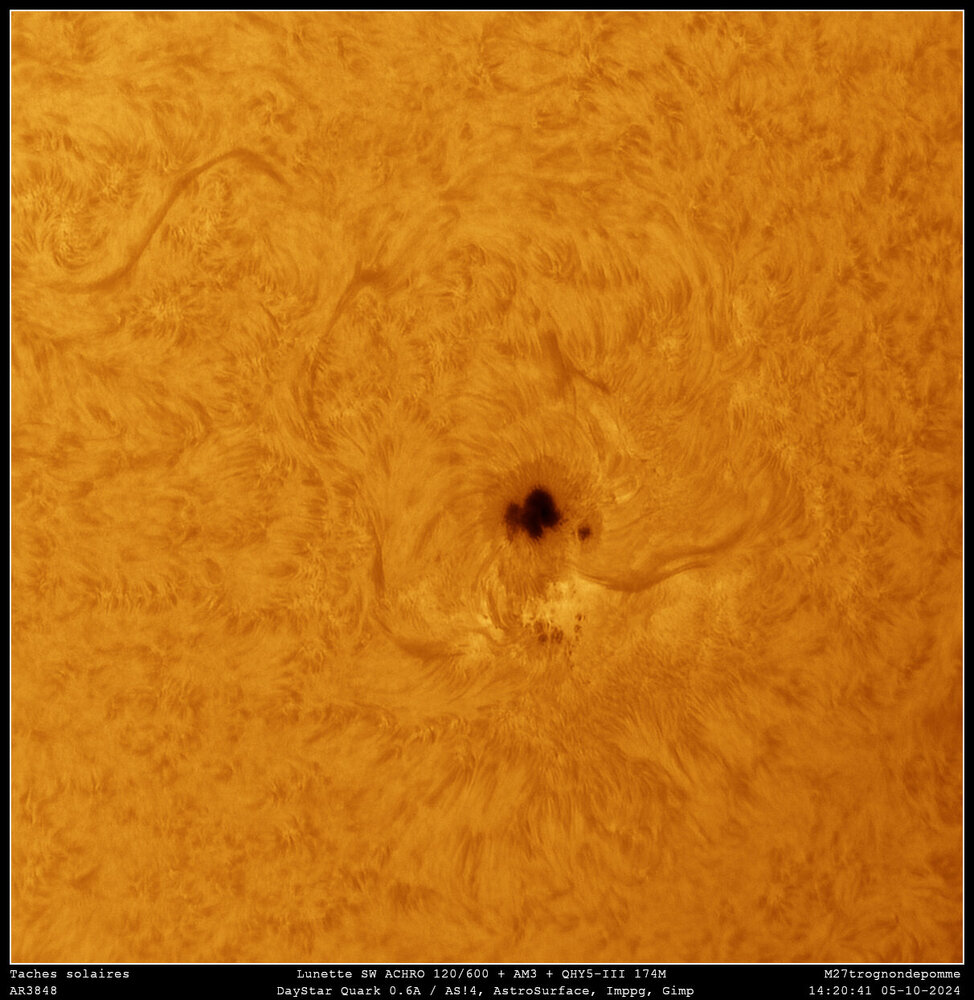

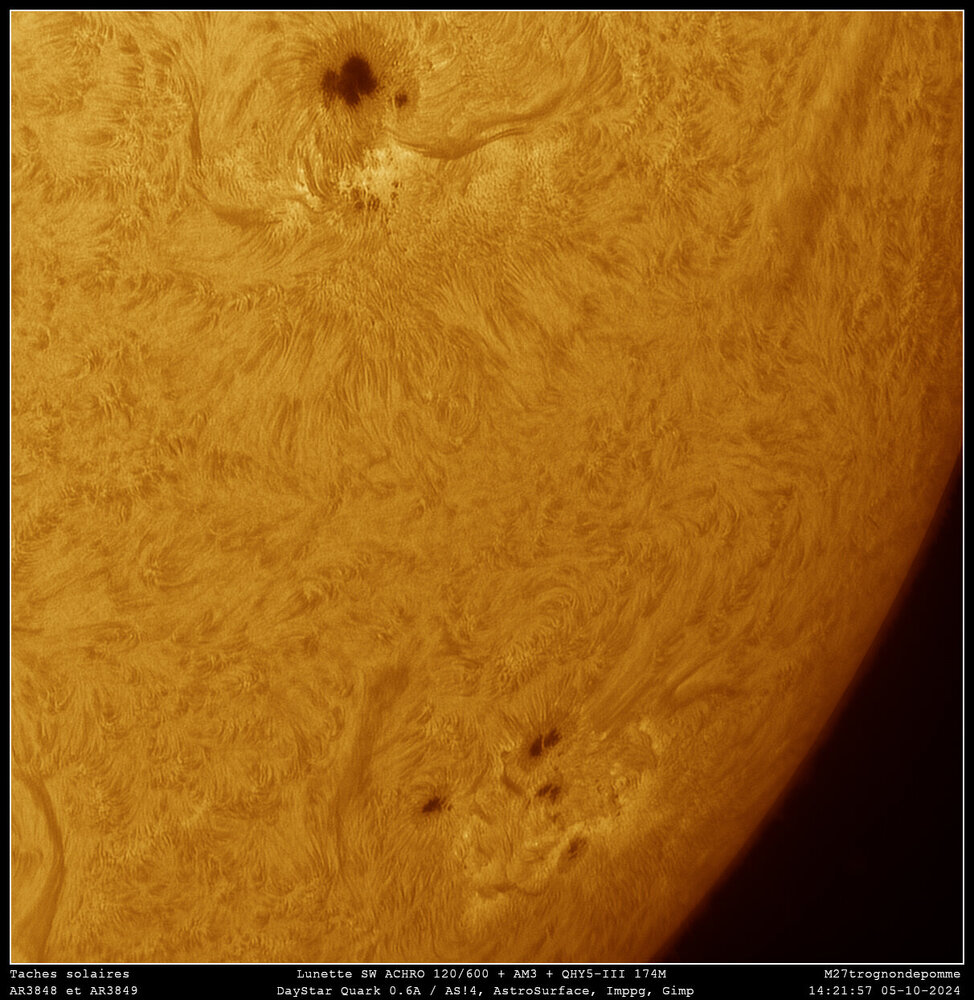

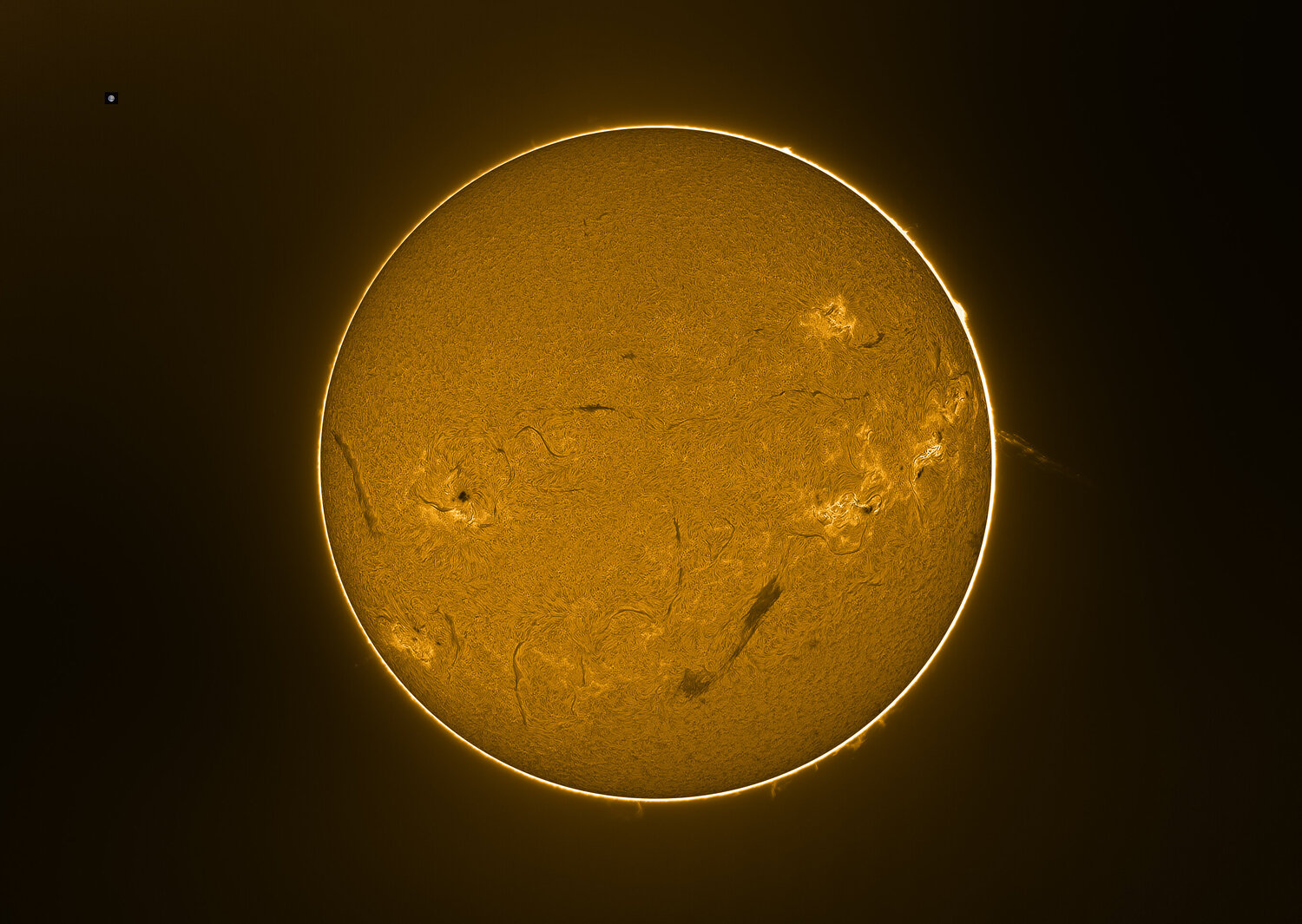

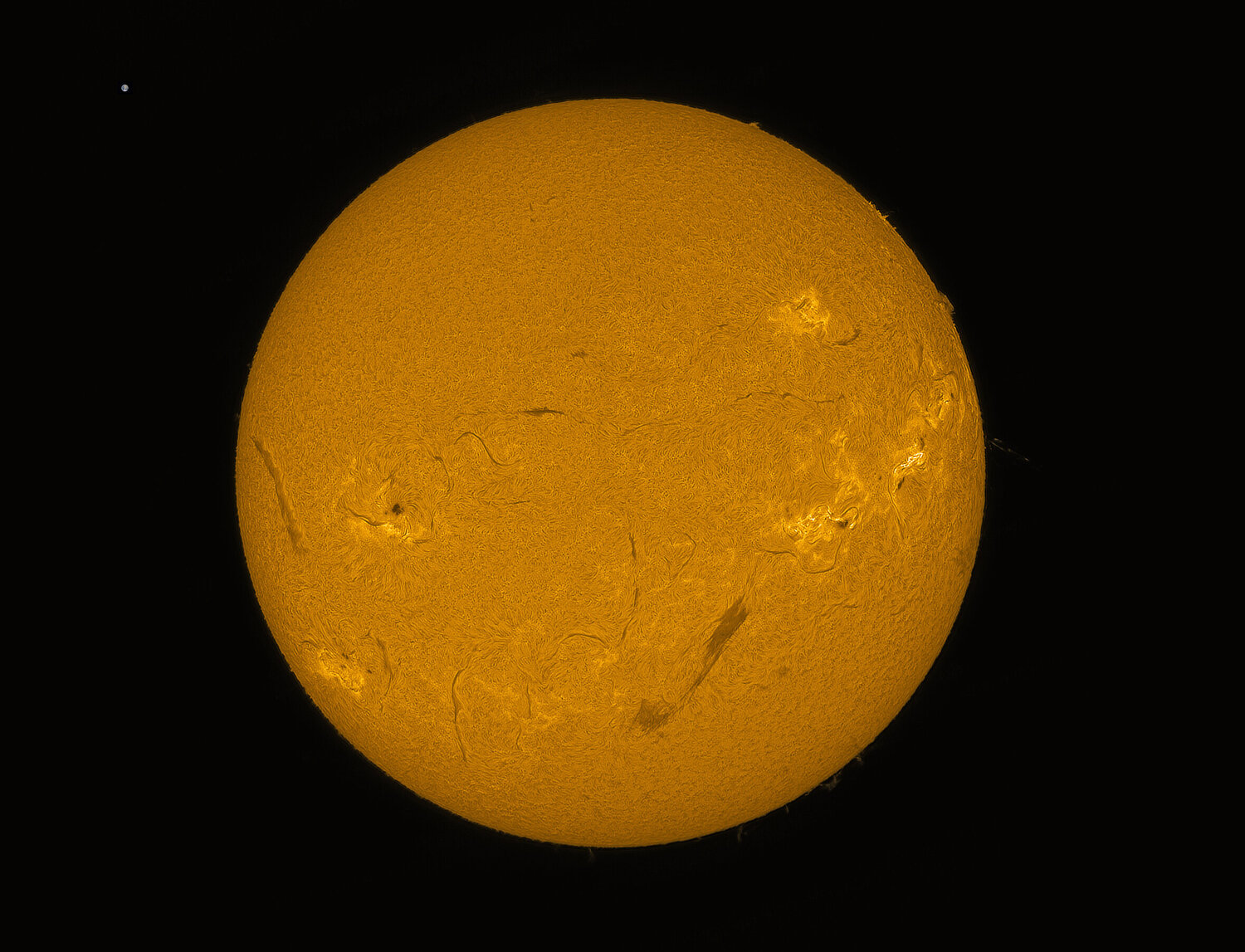

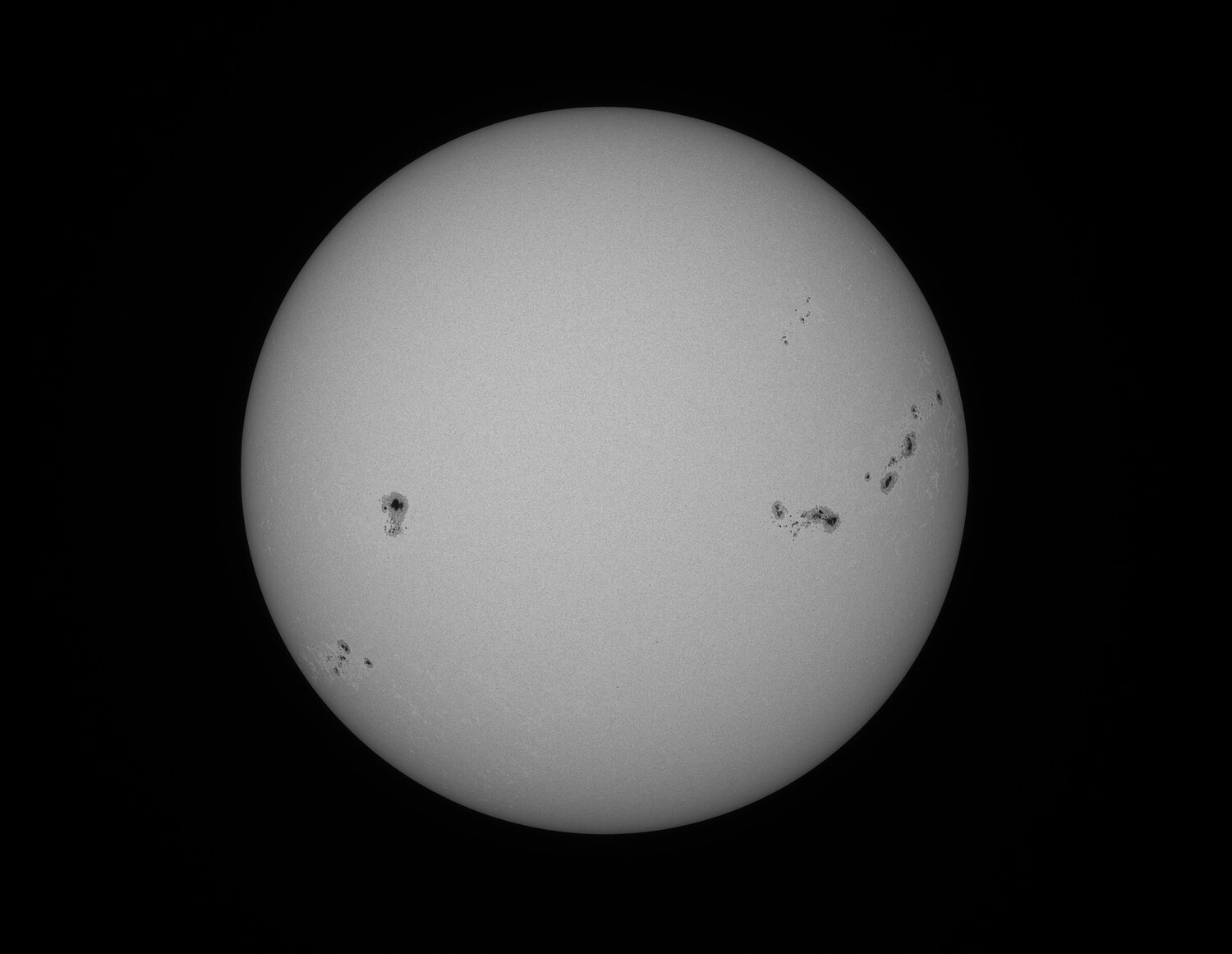

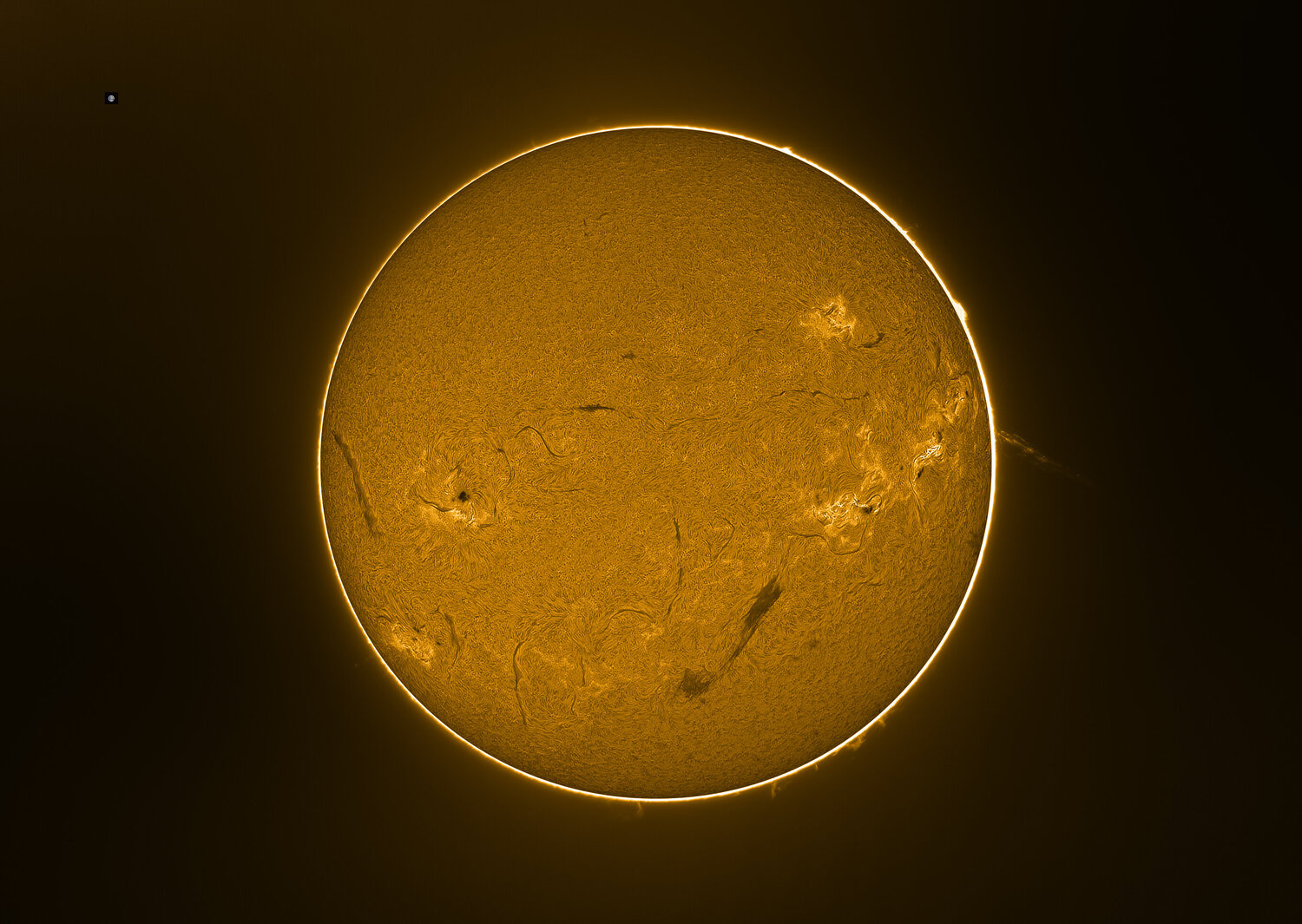

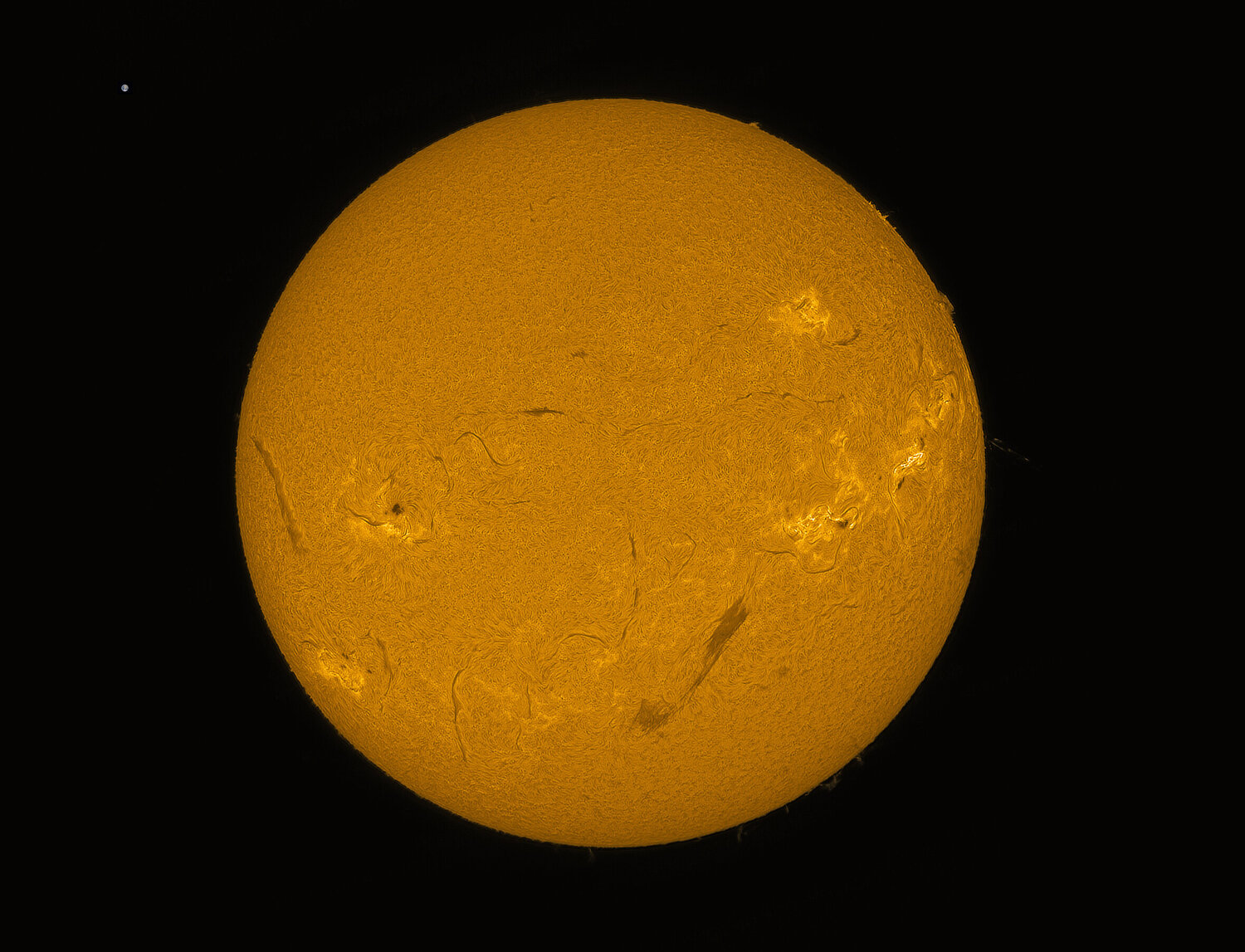

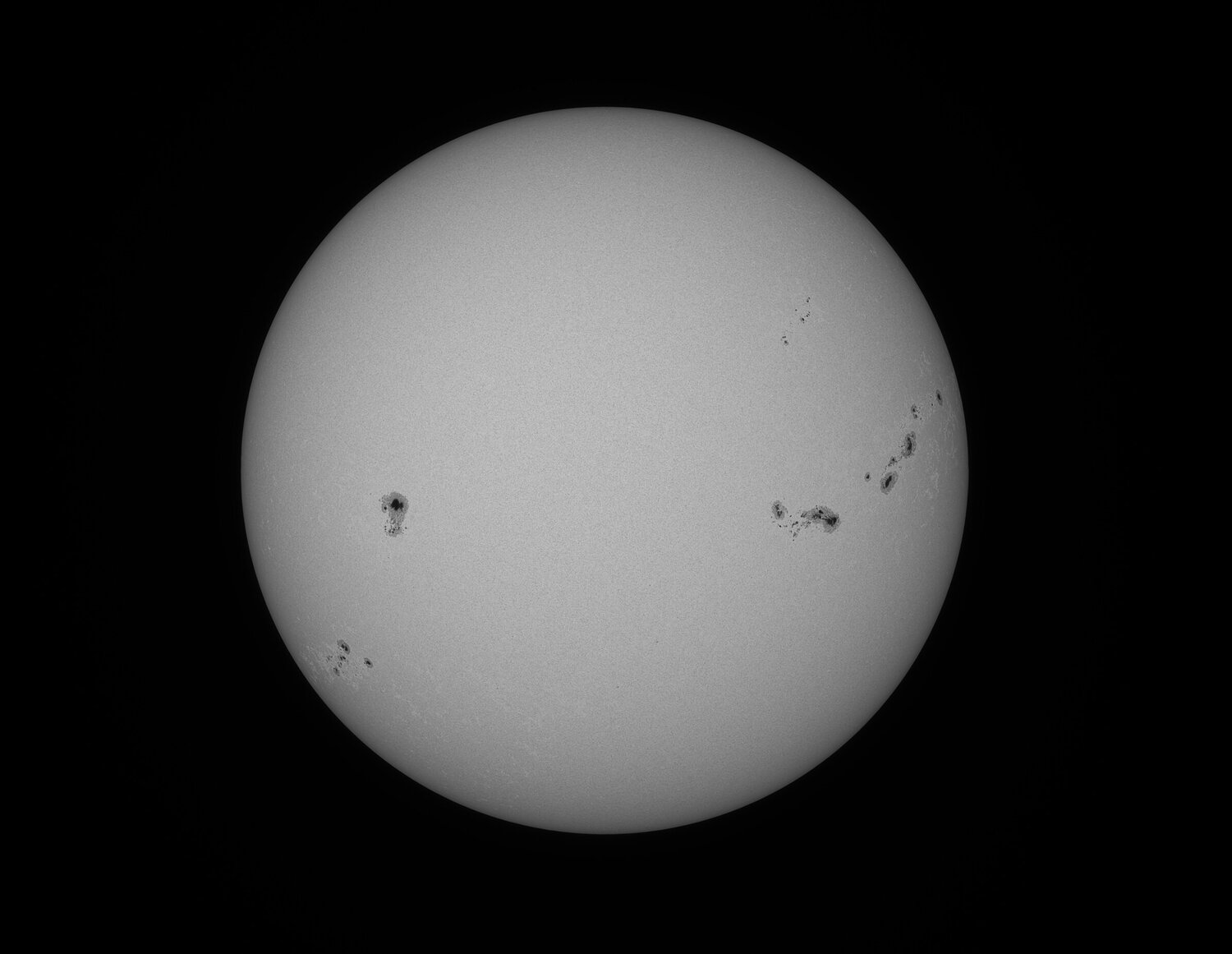

Bonjour tout le monde. j'ai pu aussi profiter d'une éclaircie hier après-midi. Difficile d'avoir des images stables, j'ai voulue faire une mosaïque de l'ensemble des tâches 3839/42/43 et 44, mais je n'ai pu garder qu'un seul panneau. Du coup j'ai enlevé le C8 et j'ai fait une vue globale du disque avec la petite 62ED3 points

-

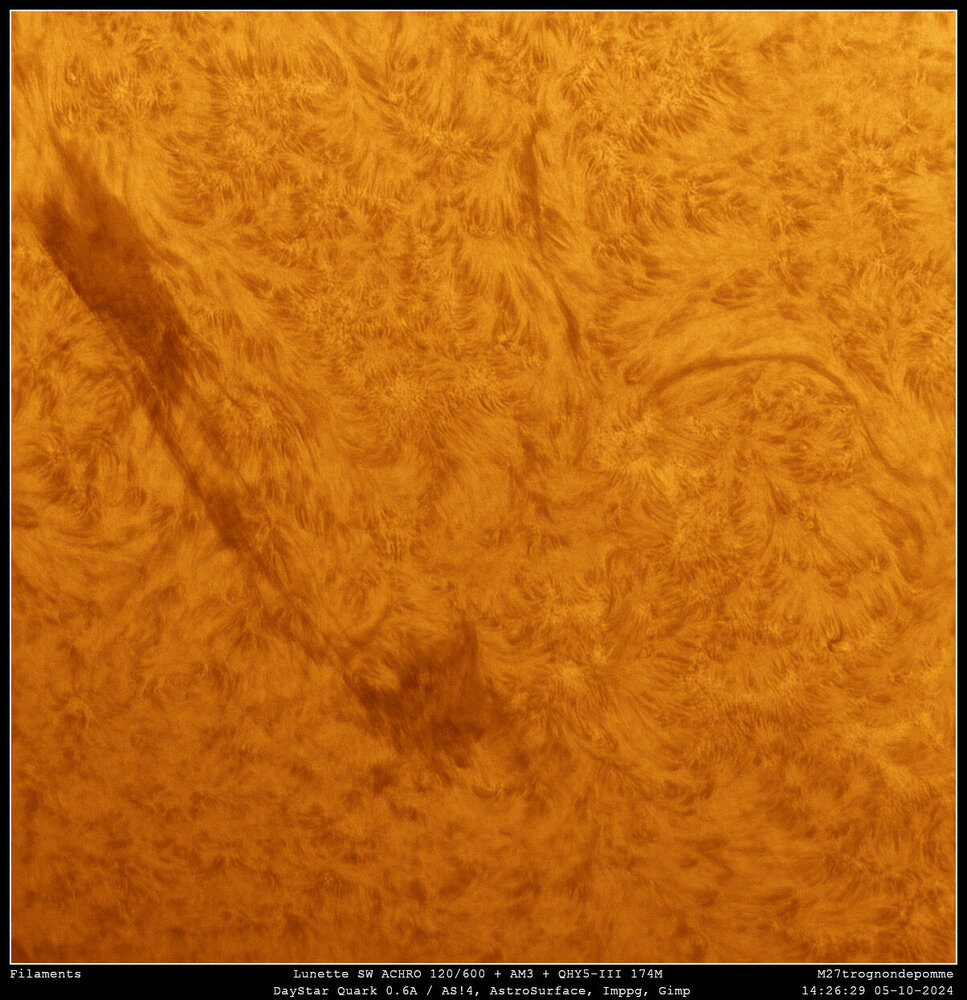

Bonjour à tous ! On profite des éclaircies fugaces. Retour de la flotte demain soir dans le Grand Ouest et pour jusqu'à ... ??? Voici ma série du jour dans un contexte d'activité solaire plutôt exploxif. Grande question du jour : les protus visibles avec du Halpha 3 nm le sont-elles toujours avec du 12 nm ? La réponse ... Au moins 12 nm !!! Finalement, le contraste se perd beaucoup moins vite que je ne le pensais. Le 12 nm HA est même plus efficace que mon Cak 3 nm... Tant qu'on y est, autant profiter d'être sur le halpha pour aller chercher les protus en haute résolution à ... 3 nm !!! Et puis mes HR(s) chéries. Bon, on commence à être blasé maintenant, non ? ( moi, non ! ) La même chose, de l'autre côté du spectre visible... Pour une fois, aucune image dans le vert. La flemme ! Joyeuses aurores boréales à tous !3 points

-

Hello, Le voici, le tant attendu premier CROA du Strock-250 ! 😊 Hier soir, météo très favorable prévue, et même si c’est en semaine il aurait été dommage de ne pas en profiter pour sortir le télescope. Après quelques sorties pour le prendre en main, l’apprivoiser, apprendre à le régler, à pointer… le temps était venu de lui offrir sa première sortie « sérieuse », et de tester quelques améliorations sur le terrain. Le choix des cibles pour préparer cette sortie était très simple : pratiquement les mêmes que la sortie de Samedi aux jumelles. L’intérêt n’étant pas tant de comparer la vision au T250 et aux J42x10 que d’observer dans une zone qui m’est à présent un peu plus familière, avec quelques repères bien utiles quand on sait que le champ de vision passe de près de 7° aux jumelles à pas mieux que 1,3° au 24mm sur le T250. De quoi se perdre, notamment avec toutes les étoiles en plus ! Afin de préparer au mieux le pointage des objets de la liste, j’ai pris soin d’imprimer quelques cartes bien détaillées extraites de l’Uranometria 2000. Avec des étoiles indiquées jusqu’à la magnitude 9,7 elles permettent un saut d’étoiles bien moins hasardeux qu’avec le PSA, dont les champs comportent quelques « trous ». Il m’a fallu toutefois confectionner en vitesse quelques minutes avant de sortir un nouveau gabarit de pointage, avec un champ adapté à ces nouvelles cartes. Vers 21h, tout est prêt, je m’installe sur la pelouse dans le jardin. Ce n’est pas l’idéal pour la vue dégagée ni pour la tranquillité (j’habite à la sortie du village près de la route, avec pas mal de passages de voitures…) mais ça fera l’affaire. L’idée n’est pas de faire les observations du siècle mais surtout d’engranger un peu d’expérience. Et puis il faut bosser le lendemain, une sortie dans le jardin permet de tout installer/ranger en un temps record. Le temps que le miroir se mette en température, je réalise un test de collimation au laser, d’abord avec le laser seul, puis avec la méthode laser+barlow Powermate. Au passage c’est vraiment bluffant de précision ! La vérification ultérieure à fort grossissement sur la polaire montrera qu’il n’y a pas besoin d’affiner. Par ailleurs je valide définitivement le système de touches latérales avec billes, avec des déplacements fluides et sans blocages du miroir, autorisant un réglage très fin de son inclinaison. Reste à attendre patiemment que le ciel se découvre totalement (il est masqué à environ 50%, sur toute la partie Sud bien évidemment) et que l’éclairage public se coupe, ce qui sera effectif une demi-heure plus tard. Premier test sur une cible assez haute et pas trop difficile à pointer pour commencer, l’amas globulaire M15. Pointage à x53 (24mm) depuis Enif sans trop de difficultés, juste à l’aide du PSA. Un peu de chance tout de même sur le dernier saut où il manquait un jalon, mais l’amas bien brillant est inratable. Entièrement diffus en VD avec un cœur stellaire très prononcé et brillant entouré par un halo plus faible et flou. Très facile en VI, une large périphérie y apparait partiellement résolue. À x91 (14mm) le halo s’étend presque jusqu’à l’étoile voisine et je distingue bien le noyau non résolu mais légèrement piqueté, du cœur quasi ponctuel en VD. À x144 (8,8mm) l’amas remplit presque un quart du champ de l’oculaire. Les étoiles en périphérie sont plutôt espacées, le noyau est dense, lumineux et ça fourmille à sa surface. Quant au cœur, il est bien brillant en VI, très marqué bien que pas du tout résolu. Quelques remarques à ce stade : la qualité optique est franchement au poil, en particulier avec le 14mm. J’ai toujours pensé et lu que les télescopes donnaient de moins bonnes images que les réfracteurs, mais là j’ai pour la première fois l’impression de regarder à travers ma petite lunette APO. C’est d’un super piqué, avec des aigrettes sur les étoiles brillantes d’une grande finesse et qui n’en finissent pas ! Autre chose : je me rends compte que par rapport aux jumelles les mots commencent à manquer pour décrire tous les détails visibles. J’ai du mal à savoir par où commencer, sachant qu’il y a presque de nouvelles choses à dire à chaque changement d’oculaire. Le temps passé sur un même objet peut devenir très long. Il va me falloir m’habituer à constituer des listes plus petites ! La liste ne commence d’ailleurs réellement que sur l’objet suivant, une dizaine de degrés au Sud. Cette fois aidé par la carte de l’Uranometria je sautille depuis Bêta Aquarii jusque M2, que je trouve plutôt isolé dans un champ d’étoiles faibles. À x53 il m’apparait plus large que M15, plutôt bien rond et entièrement diffus avec un halo et un noyau sans cœur visible. À x91 le halo maintenant bien piqueté commence à se résoudre et le petit triangle aplati collé au Sud-Est devient parfaitement visible (vu seulement en VI au 24mm). Une étoile à l’Est ressort particulièrement dans le halo. Le noyau est imposant mais toujours entièrement diffus. Il deviendra un peu granuleux à x144. À ce grossissement il commence à y avoir beaucoup d’étoiles visibles individuellement en périphérie, mais moins dispersées que pour M15. Elles sont surtout visibles en VI, où l’amas prend toute son ampleur. Il est déjà 23h15, le ballet incessant des voitures commence à bien s’atténuer (c’est fou le passage qu’il peut y avoir dans un village de 500 âmes un Jeudi soir ). Je vais pouvoir être un peu plus détendu pour la cible suivante qui mérite un peu plus d’obscurité. Pointé rapidement à partir d’Abali/Epsilon Aquarii, M72 est entouré par une étoile brillante au Nord (de mag 8, j’ai davantage l’habitude de les qualifier de faible aux jumelles ! ) et deux plus faibles et proches à l’Est. Bien que 5 fois plus grossit qu’aux jumelles il demeure petit, faiblement brillant et pratiquement homogène en VD. En VI je devine une légère nuance halo-noyau. Ce ne sera guère différent à x91, si ce n’est un tout petit peu plus de contraste, ni à x144, sauf au niveau de la forme du noyau qui semble un peu triangulaire. Non loin de là j’ai bien sûr tenté M73, mais en comparant ce matin mes notes avec des dessins et photos je me rends compte qu’un truc ne va pas, des détails ne collent pas...🤨 J’ai sans doute observé le mauvais regroupement d’étoiles…mais j’ai du mal à trouver quelle zone je visais exactement. Je referai une tentative dès que possible, maintenant que j’ai le bon motif bien en mémoire. J’ai eu énormément de difficultés à trouver la cible suivante, la nébuleuse planétaire de Saturne. Je me suis d’abord perdu en essayant de partir de M73, preuve sans doute que j’étais au mauvais endroit. Puis ne pouvant voir à l’œil nu l’étoile proche Nu Aquarii (pourtant de mag 4.7, signe que le ciel n’est pas très noir ou transparent ce soir) j’ai préféré passer à l’autre nébuleuse des parages, plutôt que pointer depuis Bêta trop éloignée. Mais le même problème se répéta pour Hélix. La carte imprimée n’incluant pas l’étoile brillante Delta Aquarii/Skat, je devais partir de 66, de mag 4.9 et donc impossible à pointer au quickfinder car invisible à l’œil nu ce soir. Quelques essais « au doigt mouillé » depuis Skat furent infructueux, alors pour terminer sur une bonne note à l’approche de minuit, un petit tour sur Saturne en guise de consolation, qui passe justement presque au méridien. Directement visée à x144, l’image de la planète tremblote un peu mais est très fine. J’y vois 4 satellites, deux faibles à l’Ouest (Téthys et Dioné), un brillant au-dessus du pôle Sud (Titan) et le dernier plus loin à l’Est (Rhéa). À x228 (14mm+barlow) le liseré fin de l’anneau sur le disque est évident et je vois clairement des nuances plus grises sur l’hémisphère Nord du globe. L’image est encore stable le plus souvent. C’est à ce grossissement qu’elle sera la plus belle. À x362 (8,8mm+barlow) la vision est encore belle la plupart du temps, et magnifique lorsque l’image se fige. La mise au point est cependant plus délicate. La division de Cassini est soupçonnée une ou deux fois. Enfin à x476 (6,7mm+barlow) il n’y a plus que quelques rares belles images, la mise au point est plus incertaine. Mais la division de Cassini est vue avec presque certitude dans les quelques trous de turbulence. À 0h20, je commence à avoir trop froid et à fatiguer, un petit tour sur Jupiter pour finir. La planète encore trop basse n’aura malheureusement pas grand-chose à offrir. Il est temps de plier bagage. Même si cette première soirée d’observation rigoureuse au télescope n’aura pas été parfaite, avec des objets non observés (Nébuleuses de Saturne et Hélix, mais aussi M74, M77 et la carbonée 19 Pisces), j’en retiens néanmoins des vues magnifiques et un gain d’expérience non négligeable (en particulier une plus grande aisance à inverser mentalement vision sur cartes et à l'oculaire). Si la météo tient ses promesses ce soir et si le courage est là j’espère pouvoir sortir à nouveau, peut-être plus à l’écart du village pour terminer ce qui a été commencé À suivre... ? (Suite et fin au post #15 )2 points

-

2 points

-

2 points

-

Salut, pour ne pas se prendre la tête avec ça... La résolution en photo ciel profond à longue pose est limitée non pas par le diamètre de l'instrument mais par le seeing (la turbulence) qui dicte sa loi (mais comme le dit Tyler, aussi par d'autres critères comme la qualité du suivi de la monture). En gros en France les meilleurs coins ont un seeing d'environ 1.5" d'arc, les coins moyens entre 2 et 3" d'arc (au Chili il arrive régulièrement de descendre sous la seconde d'arc de seeing, ça laisse rêveur...). On constate donc que la résolution intrinsèque de l'instrument ne compte pas pour beaucoup en pose longue, puisque 1.5" d'arc c'est la résolution d'une lunette de 80mm de diamètre Le seul avantage à utiliser un plus gros diamètre c'est d'avoir des étoiles plus fines (ce qu'on appelle la PSF), le F/D contribue quant à lui à réduire la durée des poses. Pour que la caméra exploite au mieux ce seeing, on doit échantillonner au 1/3 de ce seeing (ce qui revient à échantillonner 3x, théorème de Nyquist/Shannon sur la résolution en signal numérique). Donc pour les meilleurs coins de France, pour atteindre la résolution imposée par le seeing, on va échantillonner autour de 0.5" (1.5 / 3) et pour les coins moyens on va échantillonner autour de 1" d'arc (3 / 3). Maintenant je vais te donner 2 cas concrets (mon cas perso) : 1. J'ai une FSQ106 (Focale 530mm, F/D=5) + une ASI183 (pixels de 2.4µ). Avec ce setup j'ai un échantillonnage de E=206 P / F => 206 x 2.4 / 530 = 0.93" d'arc d'échantillonnage, soit parfait pour un seeing à 3". 2. J'ai aussi une APM130 (Focale 800mm, F/D=6) + une ASI2600 (pixels de 3.76µ). Avec ce setup j'ai un échantillonnage de 206 x 3.76 / 800 = 0.96" d'arc d'échantillonnage, là aussi parfait pour un seeing à 3". En gros j'ai à peu près strictement le même échantillonnage avec mes 2 setups, pourtant l'un est bien plus compact que l'autre. Toutefois, l'ASI183 est une caméra déjà vieillissante avec un bruit assez élevé et un champ assez petit. L'ASI2600 est plus récente, avec un bruit bien plus faible et un gros capteur APS-C, et elle sort en 16 bits quand l'ASI183 ne sort qu'en 12 bits (dynamique bien plus grande pour la 2600). Pour tout cela j'ai choisi l'ASI2600, que j'utilise également sur ma FSQ106 avec certes une résolution plus faible mais un champ bien plus grand. Avec une ASI533 et ses pixels de 3.76 (c'est la même série de capteur que la 2600) on a donc un échantillonnage idéal entre 750 et 1200mm de focale, selon la qualité des sites astro français. Ca tombe bien 750 c'est la focale de ton Newton, donc la 533 est idéale pour ton setup si on prend la résolution comme critère uniquement. Mais un autre critère entre aussi en compte, c'est le champ photographique, et pour ça soit on prend le capteur le plus grand possible, soit on fait des mosaïques2 points

-

2 points

-

Je ne sais pas qui a traduit "l'interférométrie de chatoiement", mais d'habitude, on dit "interférométrie des tavelures", procédé inventé par notre Antoine Labeyrie national et qui consiste à faire d'innombrables poses courtes (on utilisait à l'époque des intensificateurs de lumière) puis à "calculer" (un procédé optico-photographique permet de le faire) la fonction d'autocorrélation des images. Cela donnait non pas des images à haute résolution mais des informations sur la binarité, l'écartement des composantes et l'orientation (à un demi-tour près) du couple, ainsi que leurs diamètres apparents respectifs, à condition qu'il soient au-dessus du pouvoir séparateur du télescope.2 points

-

1 point

-

Merci pour ton passage @GeoffreyJoe😉. Ça serait effectivement la bonne solution, mais j'ai peur qu'il pique du nez avec un vrai chercheur le Strock...😞 La suite arrive, faut que je trouve le temps de retranscrire mes notes 🙂. Mais je peux déjà dire que la soirée d'hier était exceptionnelle 👌1 point

-

AMHA c'est bien plus simple : - Pendant la calibration, le logiciel envoie une impulsion de durée t_c millisecondes, ça produit sur l'image acquise par la caméra de guidage un décalage de l'étoile de calibration de p_c pixels. Le logiciel construit ainsi une loi linéaire entre décalage et impulsion. (en réalité il répète ce process plusieurs fois pour avoir une valeur plus précise mais ce n'est pas important pour l'explication). - Pendant le guidage, le logiciel analyse s'il y a un déplacement de l'étoile guide entre deux captures successives. S'il y a un déplacement de p_g pixels, le logiciel envoie une impulsion de p_g x t_c / p_c millisecondes, et ça permet de remettre l'étoile guide au bon endroit. L'explication vaut ce qu'elle vaut mais ça montre qu'on n'a pas besoin de connaître la focale ou l'échantillonnage du système de guidage Pour s'en assurer on peut aussi convertir les pixels en arcsecondes avec la formule : échantillonnage = 206 * taille_pixel / focale. Si on appelle k ce facteur on a alors : - Pendant la calibration, une impulsion de t_c millisecondes crée un déplacement de k x p_c arcsecondes sur le ciel - Pendant le guidage, si on a un décalage de k x p_g arcsecondes, il faut envoyer une impulsion de (k x p_g ) x t_c / (k x p_c) Le facteur k se simplifie et on retombe sur la première formule qui ne fait intervenir que le déplacement en nombre de pixels. Par contre la conversion en arcsecondes est intéressante pour comparer la précision du guidage avec l’échantillonnage du système imageur et s'assurer qu'on a une bonne cohérence entre les deux A+1 point

-

je n'ai pas de bac S non plus mais échantillonnage c'est pas si compliqué (les bases du moins). qu'est ce que c'est? c'est quelle portion de ciel va être "couverte" par un pixel de ta camera. ensuite il y a le seeing, la "qualité" du ciel. dans le ciel, on a l'atmosphère qui engendre un effet de flou, des déformations, la turbulence.. etc. et donc le plus petit details qu'on peu voir est limité par le ciel. par la dessus on a la monture et sa capacité à suivre le ciel sans bouger (comme prendre une photo avec un trepied et la même photo à main levée sur un velo, la première sera plus détaillée). Voilà en gros. Ensuite il y a les théorèmes divers, le pouvoir de résolution de ton instrument optique (une vitre sale ou deformée te donnera une mauvaise image alors q'une vitre bien propre sera quasi invisible). tout ça nous dit qu'il faut, dans l'absolu, avoir un échantillonnage environ 2x, ou 3x (dépend des théorèmes) inferieur au seeing pour sortir le maximum de détail possible sur son image. pour faire simple, si ton ciel varie entre 2" 3" d'arc de "resolution" il faudrait un échantillonnage autour de 1" pour tirer le meilleur de ton matos les meilleurs soirs. Mais, pour que ce soit jouable, il faut que ta monture te permette cette seconda d'arc. Hors ce n'est pas toujours le cas. (il faudrait dans ce cas pouvoir guider à au moins 0.5" d'arc pour ne pas avoir dtoiles etirées, déformées..) Donc, pour passer les détails et faire court, un seconde d'arc d’échantillonnage c'est bien, c'est fin, mais est-que ta monture te permettra d'avoir un suivi sans faute? Je suis depuis un moment à 0.95", mon guidage tourne très bien, entre 0.35" et 0.5", mais avec des petites erreur de guidage, des pics de temps à autres, du coup les poses longues sont problématiques (quand tu dois jeter 5 ou 6 brutes de 5 minutes, ça fait mal). j'ai fais le choix de passer sur un échantillonnage beaucoup plus grand avec un imx294, je serai à 1.8" d'echantillonage, sur le papier je vais perdre en définition, dans la réalité ce n'est pas sûr, puisque je suis limité par mon ciel et que le guidage sera plus permissif.1 point

-

Bonjour Ma Chère Patou, la Lorraine, et à tes deux garçons âgés de 13 ans et de 19 ans. Bienvenue à toi, ainsi qu'à tes deux garçons de 13 et 19 ans sur le forum astronomique (et astronautique) Webastro. Si ce n'est pas trop indiscret, Ma chère Patou, pourrais-tu nous faire savoir qui ou quoi est à l'origine de ta passion pour les “Choses du Ciel” ? Est-ce un camarade, un voisin, un enseignant, ou quelqu'un de ta famille ou encore un événement astronomique ou astronautique tel qu'une éclipse, une comète ou une mission spatiale ? Depuis que je m'intéresse à l'astronomie en octobre 1957, il y a donc déjà 67 ans !!!... [ voir : https://www.webastro.net/forums/topic/16296-un-nouveau-dans-le-cantal/ ] et https://www.webastro.net/forums/topic/143302-il-y-a-cinquante-ans-à-peine-il-y-a-cinquante-ans-déjà-…/ ], je suis tombé amoureux des merveilleuses “choses du ciel”, essentiellement grâce à ma maman (qui a rejoint les étoiles, spécialement celles de la constellation de “la Grande Ourse” qu'elle adorait ) le mercredi 8 septembre 1993... Quand je travaillais à La Poste, au centre de tri, manuel à l'époque, de la Gare Montparnasse à Paris (14ème arrondissement) à partir de novembre 1967, ma maman était très contente que je lui dise, lorsque je rentrais de ma vacation du matin, un jour sur deux, de six heures du matin à midi pour laquelle je devais me lever à quatre heures et demi du matin pour être à l'heure à la prise de service [le lendemain, c'était la vacation de l'après-midi de midi à vingt heures] et ce du lundi au samedi, et même en plus parfois le week-end et les jours fériés, que j'avais vu en descendant vers la gare d'Antony sur la “ligne de Sceaux” (aujourd'hui la ligne B du RER) la constellation d'Orion avec ses “trois rois mages alignés”, ainsi que Rigel, Bételgeuse et la merveilleuse étoile du Grand chien Sirius. Mais, durant toute ma jeunesse, mon adolescence et même durant le début de mon âge adulte, j'avais un très grand regret : celui de ne pouvoir jamais voir à l’œil nu depuis ma ville natale plus de trois étoiles (sur les sept théoriquement visibles à l’œil nu) dans la constellation de “la Petite Ourse”, ni la “Voie Lactée” ; cela me chagrinait beaucoup... Ma maman m'avait dit alors pour que je ne fasse pas beaucoup d'illusion à ce sujet : https://www.webastro.net/forums/topic/208031-bonjour-à-tous/?do=findComment&comment=2976447 . Sinon, Ma chère Patou, je ne vais pas te parler d'instruments d'observations astronomiques ni ceux concernant l'astrophotographie car en ce qui me concerne, à cause de graves problèmes avec ma vision nocturne, je ne suis hélas plus depuis plusieurs années un “astronome amateur”, mais un très modeste “amateur d’astronomie”. Mais rassure-toi : il y a beaucoup d’astronomes amateurs (dont beaucoup d'astrophotographes) sur ce forum Webastro qui pourront répondre à tes interrogations sur ce sujet. Si tu désirais savoir ce qu’il y aurait à observer, et à photographier, dans la voûte céleste durant l’actuel mois d'octobre 2024, je te conseillerais de consulter la dernière « Lettre d’information de l’IMCCE n° 216 » qui concerne le mois actuel d'octobre 2024 [la prochaine lettre d'information de l'IMCCE paraîtra début novembre 2024] : https://www.imcce.fr/lettre-information/archives/216 . L' IMCCE étant “l'Institut de Mécanique Céleste et de Calculs des Éphémérides” (que l'on appelait jusqu'au décret n° 98-446 du mardi 2 juin 1998 le “Service des calculs et de mécanique céleste du Bureau des Longitudes”), qui dépend de l'Observatoire de Paris. Depuis la première lettre d'information de l'IMCCE, qui concernait le mois d'avril 2005, tu constateras qu'une somme considérable d'informations, difficilement trouvables ailleurs, est à la portée de tous ceux, astronomes professionnels, astronomes amateurs, astrophotographes, ou simples amateurs d'astronomie (comme moi) qui s'intéressent aux “choses du ciel”. Pour avoir la liste complète de toutes les 216 lettres d'information de l'IMCCE depuis avril 2005, voir : https://www.imcce.fr/lettre-information/#4. Enfin, si tu aimais résoudre des énigmes concernant l'astronomie et l'astronautique, je te conseillerais, et je conseillerais à tes deux garçons, de jeter un œil aux deux liens Internet suivants qui seraient sans doute très intéressants pour vous trois afin de parfaire (et d'actualiser) un peu vos connaissances en matière d'astronomie (et d'astronautique) : le QAC de Webastro (Quizz Alternatif Convivial) : • https://www.webastro.net/forums/topic/57434-quizz-alternatif-convivial-les-origines/ ; • https://www.webastro.net/forums/topic/181392-quizz-alternatif-convivial-la-résurrection/ . N'hésitez donc pas à éventuellement y participer en nous posant une énigme de votre cru que nous tenterons de solutionner. Alors, à très bientôt peut-être sur le QAC ma chère Patou ou un de tes deux garçons, voire les deux. Cieux clairs à vous trois. Roger le Cantalien (ex Antonien for ever)1 point

-

ah ben merde alors!!!!!!! Merci pour cette info déroutante et un peu triste Bon, l'étoile orange est un système multiple, ca console https://fr.wikipedia.org/wiki/Beta_Cygni Longtemps il a été discuté de la nature binaire de ce couple : système binaire ou binaire visuelle. C'est finalement les données du télescope spatial GAIA qui ont tranché : elles sont dans un alignement optique lorsqu'elles sont vues depuis le système solaire, une binaire visuelle. D'après le catalogue Gaia DR2, les données de parallaxe montrent les deux étoiles A et B à des distances respectives de 100 et 119 parsecs, à environ 60 années-lumière l'une de l'autre, et leurs mouvements propres sont également complètement différents[réf. nécessaire]. L'interférométrie de chatoiement dans les années 1970 indiquait que l'étoile orange primaire (Albiréo A) pouvait en réalité être un système double très étroit voire triple — mais cela n'est toujours pas confirmé — composé d'une étoile de classe K3 et de magnitude 3,3 et une étoile plus chaude mais moins brillante de classe B9 (magnitude 5,5). L'étoile K aurait une température de 4 400 kelvins et une luminosité 950 fois plus importante que le Soleil pour une masse de 5 masses solaires. Son compagnon proche aurait une température d'environ 11 000 kelvins, une luminosité de 100 luminosités solaires et une masse de 3,2 masses solaires. Elles formeraient un système très excentrique séparé d'en moyenne 40 unités astronomiques ayant une période d'environ 100 ans. Les prochaines versions des données de GAIA pourraient peut-être apporter plus de lumière à ce sujet.1 point

-

Là aussi, réunies par la perspective, ce que l'on n'a prouvé que récemment.1 point

-

bonjour a tous prise de cette nuit, sur une cible que j'ai découvert depuis peu. la session a plutôt mal commencé avec des nuages qui ce sont pointé au moment de la calibration de mon guidage, pratiquement 1H voir 1H30 de stand-by... 66x180sec en l'enhance (82ed/294mc pro) orientation et cadrage voulu, je voulais chopé les nébulosités des environs (ca manque clairement de poses) bonne journée a tous !1 point

-

Dans le séquenceur avancé tu peux aussi lui demander de recadrer l'objet Pour le retournement au méridien le problème n'est vraiment pas rare Ajout du plug in DIY méridian flip au lieu du retournement simple pour recalibrer phd2 https://youtu.be/XQl3ajtSTzY?si=uKxUbAN0Z-ZzL6Rg1 point

-

C'est plutot bien pour une cible comme ca super faible. Je connaissais pas celle la. pour faire mieux ? Evidemment plus de temp, pas de lune, mais tu peux deja baisser les "black" ton fond de ciel est un peu clair, en le faisant plus sombre ca ressortira un peu plus. Et puis pousser un peu les couleurs aussi, tes etoiles sont toute blanche jaune, ou est le bleu ? Tu a 3h de subs en RGB, tu devrais avoir de quoi ressortir les couleurs des etoiles.1 point

-

Je viens de tomber sur l'annonce et je revenais ici pour coller le lien1 point

-

1 point

-

Y a pas une histoire de case à cocher pour la synchronisation des coordonnées ? Je ne passe pas par carte du ciel pour définir dans Nina la cible à faire pour la séquence. Si tu veux quand même utiliser Carte du Ciel, tu regardes quelle cible il faudrait faire. Hop trouvée, M31. Dans Nina je vais dans le SkyAtlas. Je cherche M31 et je choisis Assistant de cadrage. Je me compose le cadrage et hop dans le séquenceur, simple ou avancé. Et ça fonctionne à tous les coups en faisant de la sorte. Si jamais la cible choisie n'est pas dans le SkyAtlas, tu vas dans assistant de cadrage et tu entres les coordonnées célestes, ça marche très bien comme ça. Et...je fais parti des chanceux (cocon encore mais avec lampadaire masqué ça devrait aller beaucoup mieux. 2e partie...M31 également, toujours avec lampadaire masqué ça devrait aller bien mieux niveau traitement final.1 point

-

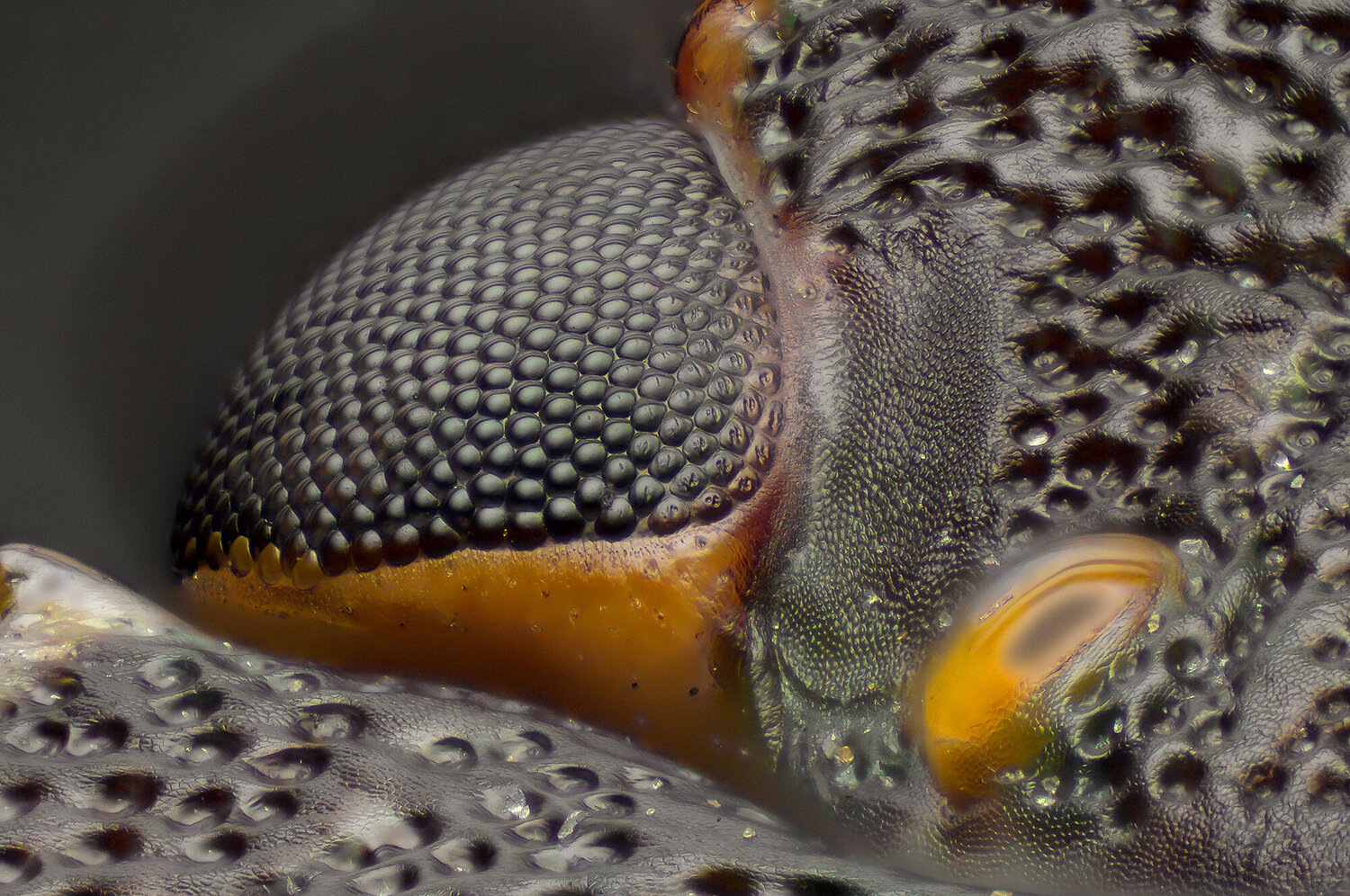

Bonjour les ami(e)s, Pour le fun , l'œil et l'ocelle de droite de ma punaise au microscope avec l'objectif 10x et une barlow 2x entre l'apn et le microscope. Prises de vue : Résultat : Image stackée à partir de 191 photos. Stackée avec le logiciel Helicon focus avec la méthode B, rayon à 8 et lissage à 1. Taille image finale de 2000x1328 pixels (sous-rééchantillonnée à 65% environ). Amitiés, FRanck1 point

-

Ça pourrait t'intéresser @GeoffreyJoe, si tu ne l'as pas déjà vue 😉 : https://www.webastro.net/petites_annonces/trplet-ts-photoline-80-480-f6-fpl53_96364.htm1 point

-

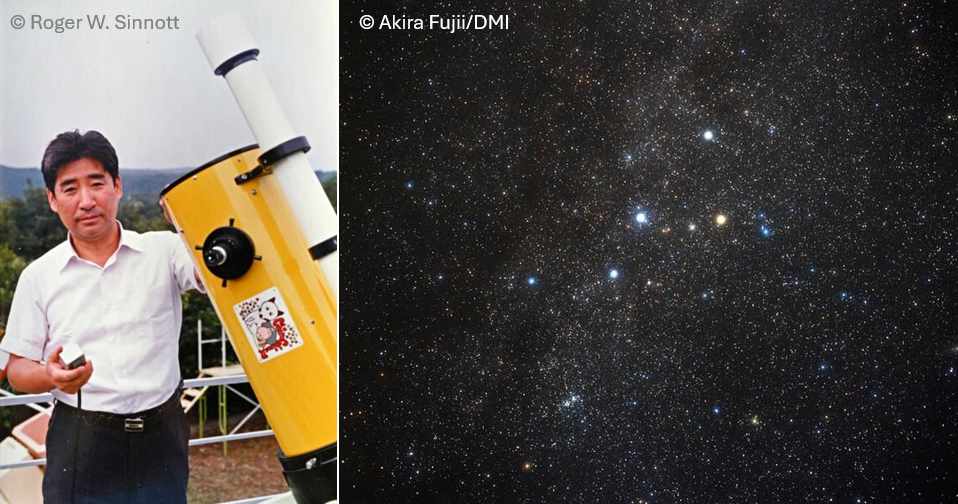

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre1 point

-

0 point

-

0 point

-

Bonjour à tous 🙂 Après plusieurs années à suivre certains sujets du forum, je décide de vous rejoindre Passionnée d'astronomie depuis toute petite ... j'espère ainsi échanger sur le groupe Maman de 50 ans 🥴 , et deux enfants, j'ai la chance de pouvoir faire de belles soirées d'observation avec eux , chacun son matériel , tous au Dobson , le plus jeune de 13 ans avec un 200/1200 Meade Lightbridge , et le second de 19 ans avec un 300/1500 Meade Lightbridge, et moi même avec un Lightbridge 406mm ..... Au plaisir d'échanger avec vous 🙂0 point

-

si tu veux faire de la pose longue il va te falloir un autoguidage. je doute que ta monture tienne les 0.5" sans autoguidage, même avec ça risque d'être sportif. Avant d’investir dans un oag et un asiair, à ta place j'équiperais ma monture d'un motorisation eqstar, à courroie. et d'un petit systeme lunette + petite camera d'occas. (attention, je crois que l'asi120 n'est plus prise en compte avec les soft pas de mises à jours faites des drivers et SDK de la part de ZWO). la motorisation eqstar supprime toutes les erreurs de suivi dues aux engrenages, ça lisse l'erreur periodique, le guidage est amélioré, que du bon. Et si ça ne suffit pas et que tu es un peu bricoleur il y a moyen d'améliorer la monture (réglage, graissage, polissage des paliers..).0 point

-

Pierre Léna en parle pas mal dans son livre "une histoire de flou". Alexis c'est une superbe première "vraie" sortie, bravo ! Les soirs où le ciel est moyen, me masquant les étoiles repères pour cheminer vers ma cible, je remplace mon viseur point rouge par un bon vieux chercheur 9x50. Ce dernier fait généralement apparaître les étoiles qui m'intéressent. Associé à un petit repérage aux jumelles, c'est très efficace (vérifié encore hier sur Hélix). Au plaisir de lire la suite de tes aventures, tu écris rudement bien0 point

-

En tube léger, pratique, polyvalent, assez performant, et si un diamètre de 200 mm est suffisant, le VIXEN VMC 200 peut être une solution, ou en plus petit (car plus lourd en 200) un cassegrain GSO de 150 mm. Sinon un C8, à condition de lui adjoindre une poignée et de ne pas craindre la condensation (pare buée indispensable, voire résistance chauffante et donc alimentation électrique...).0 point

-

Franchement sympa cette Jupiter 👍 Une passe sur Astrosurface pourrait, pourquoi pas, être jouable mais tu as déjà un très bon résultat0 point

-

Salut Quand je suis revenu dans l'astronomie en 2019, je me suis acheté un telescope, mais j'avais plus assez d'argent pour acheter des oculaires, j'ai juste pu m'acheter un Skywatcher 11mm 70° bien pourri qui m'apporta que de la frustration. J'ai donc attendu un peu et n'ayant aucune veritable experience en terme d'oculaires, de focale etc... j'ai prit un peu au hasard un oculaire en trainant sur Astroshop. Mon choix se porta donc sur un Baader Morpheus 6,5mm. Un choix sans avoir la moindre connaissance mais qui s'avera tres payant. aujourd'hui j'ai toujours cet oculaire et il est hors de question de le revendre. Avec le temps, j'acheta d'autres oculaires Morpheus pour au final en posseder quatre : le 4,5mm, le 6,5mm, le 12,5mm et le 17,5mm. Depuis j'en ai revendu deux, le 17,5 ayant ete remplacé par un Ethos 17 et le 4,5 revendu car je ne l'utilisait presque jamais. C'est donc apres environ 3 ans d'utilisation que je vais donner mon ressenti general sur la gamme des Morpheus de Baader. Ce que je trouve etonnant c'est que je suis parmis les premiers a donner mon avis sur cette gamme d'oculaire. je vois tres peu de retour d'experience sur les forums francais. Ca m'etonne car malgré quelques petits defauts, ce sont de tres bon oculaires qui meritent qu'on s'y attardent. Le titre que j'ai mis est aussi la pour demander si il y en a beaucoup parmis vous qui ont des Morpheus dans leurs valises a oculaires. --DESIGN ET CONSTRUCTION-- 8 Lentilles en 5 groupes. vous faites ce que vous voulez de cette info, moi perso je m'en tape royalement Certains les trouvent moche, moi je les trouvent plutot sympa. pas aussi beau qu'un Nagler ni meme d'un Explore scientific mais j'aime bien leurs tetes. Un corps qui a le meme diametre pour tout les oculaires, avec une partie en caoutchouc pour bien les prendre en mains et qu'ils ne glissent pas. Des rainures sur le coulant histoire qu'ils accrochent bien dans le porte oculaire Bi coulant! ca c'est genial, je peux donc les utiliser sur mes vieux instruments vintage tout aussi bien que sur ma lulu recente. Ni trop lourd ni trop leger, d'un poids compris entre 350 et 400gr. Les gravures sur le corps sont phosphoresentes, c'est pratique quand ont cherche la bonne focale pendant une session d'observation, pas besoin d'allumer la moindre lumiere, les infos brillent doucement et facilitent la recherche du bon oculaire. Le 12,5mm, on y vois clairement le bi coulant, ses rainures etc... -- LE PRIX -- Ma foi, ca reste abordable. lorsque j'ai acheté mon premier, le prix neuf etait de 175 euros. aujourd'hui ils sont desormais autour des 250 euros voir plus. (pas mal de magasins les proposent pour 275 euros) le prix neuf pique un peu mais en occasion on en trouve dans des prix qui oscille entre 140 et 200 euros. Par contre, etant donné qu'ils n'ont pas eu l'air de trouver leurs public, il n'y en a pas des masses dans les petites annonces d'occasion. Petit comparatif de prix pour un oculaire dans la meme marge de champs et de focale. - Explore scientific 82° 18mm - 180 euros - Baader Morpheus 17,5mm - 275 euros - Televue Nagler T5 16mm - 490 euros - Televue Delos 17mm - 520 euros - Pentax XW 85° 16,5mm - 540 euros. (prix trouvé sur OU, Pierro Astro et La clef des etoiles) -- DANS LA BOITE -- Quand vous l'acheterez, vous recevrez cette jolie boite. L'oculaire est bien rangé dans sa mousse et une fois enlevé, il y a un etage en dessous avec le materiel et la housse de transport. La housse de transport est... existante. Bon perso je ne l'utilise pas, mes oculaires restent dans leurs boites ou dans une valise speciale. Mais il n'empeche qu'une housse de rangement est fourni dans la boite. Le Morpheus 6,5 rangé dans sa housse dedié. -- EN OBSERVATION -- Je suis un observateur qui a un amour prononcé pour les lunettes astronomiques, j'ai donc majoritairement fait mes observations sur cette architecture mais j'en ai egalement fait sur des newton allant de 100mm a 250mm de diametre. Les deux instruments que j'ai le plus utilisé sont : - Takahashi fc 100 df - SYW 76/910. Commencont par ce qui fache. Alors, le site du fabriquant les indiquent comme parfocaux. Bof, c'est pas franchement vrai ca. la mise au point change enormement entre chaque oculaires. La bonnette n'est pas agreable, elle n'aide pas a placer son oeil. Rien sur la bonnette n'est reglable, c'est selon moi, le plus gros point noir de ces oculaires. Elle est trop basse et le relief d'oeil de l'oculaire assez elevé fait que lorsque j'observe, mon oeil ne touche pas la bonnette du tout. je n'ai donc aucun appui ou poser mon oeil. Une petite bague rallonge est livré avec l'oculaire, elle est bien mais pas reglable, une fois vissé a l'oculaire, elle releve la bonnette d'environ 5mm, c'est la seule rallonge que vous aurez. C'est nul! le systeme de bonnette reglable des Pentax XW est clairement superieur. Ca c'est le point negatif. Le 12,5 a gauche avec sa bonnette deplié mais sans bague allonge. a droite, le 6,5 avec sa bonnette deplié et la bague allonge. Par contre les oculaire se rattrapent enormement sur l'image qu'ils donnent. Ils ont 76° de champs. c'est un peu moins que les classique 82° d'enormement d'oculaires mais ca reste tres confortable en observation. ils ne donneront pas cette sensation de voyage immersif dans les etoiles, l'oeil arrivant a voir les bords facilement sans avoir a bouger. Cependant l'image est propre jusqu'au bord. une tres legere distorsion arrive dans les 5 derniers % de l'image mais globalement tout est exploitable. L'image aerienne est tres belle, il n'y a pas la sensation d'immersion mais par contre l'oculaire semble litterallement disparaitre, on a l'impression que l'image est projeté au dessus de l'oculaire. c'est assez deroutant mais une fois qu'on s'y fait, c'est tres agreable. L'image est fortement piqué, cristalline et relativement neutre. J'ai pu par contre constater que sur le 17,5mm l'image n'est pas parfaitement neutre et semble un peu tirer sur le bleu. De toute facon, le 17,5 est globalement un peu en dessous des autres en terme de qualité d'image, un poil plus de chromatisme et un peu plus de distortion en bordure. Les deux oculaires ayant données les plus beaux resultat sont le 12,5mm et le 6,5mm. Le 12,5 etant suffisament bon pour avoir ete capable de rivaliser avec un Nagler 13mm en terme de qualité. (voir mon post sur le comparatif que j'ai fait sur ces deux oculaires) En terme de performance, ils n'ont pas a rougir des concurrents. c'est precisement pour ca que je les adorent. ils sont tres bon! Lors de la derniere sortie On the Moon Again, j'ai preté mon Morpheus 12,5mm a mon pote @Eadfrith qui l'a essayé sur sa vieille lunette 74/1400. Son avis fut sans appel, il a tellement apprecié qu'il m'a insulté car, je cite "A cause de toi, je vais me ruiner encore plus car maintenant j'ai envie d'en acheter un aussi" Sur des vieilles lunettes, ces oculaires semblent se mettre a chanter et crachent des images absolument dementielles. la Lune s'est revelée sous toute sa splendeur et les amas d'etoiles sont juste a tomber par terre. Franchement j'ai presque l'impression qu'ils ont ete concu specialement pour les vieilles lunettes japonaise des années 80-90. -- C'EST SOLIDE? -- Mon 17,5 avait fait deux chutes sur du beton et n'a pas ete cassé, il avait juste prit une petite marque sur le corps. J'ai pas testé d'en jeter un a travers la piece parce que j'ai pas tellement envie de gaspiller mon argent a faire un test aussi stupide. Cependant, j'avais ete induit en erreur par les Hyperions qui ont une partie demontable. comme un cretin j'avais pensé que les Morpheus se demontaient aussi, j'avais donc essayé de devisser mon 6,5mm. j'avais forcé mais l'oculaire n'a pas bougé pas iiota. La soliditée a donc ete prouvé par ce test involontaire. La jupe du coulant semble egalement plus solide que les autres oculaires que j'ai pu utiliser. Les rainures et la peinture mat du coulant font que les marques de serrages du porte oculaire sont quasi inexistantes, malgré 3 ans d'utilisation, le coulant est toujours comme neuf, et je n'ai pas de clicklock, j'ai un porte oculaire a serrage par vis. A gauche, le Morpheus 12,5. a droite, un Pentax xw 10mm. On remarque des marques sur le coulant du Pentax, pas sur celui du Morpheus. --CONCLUSION-- Selon moi, ce sont de tres bon oculaires. Parmis les moins cher du haut de gamme mais donnant des images digne des plus grands! Un champs plus grand que les Hyperions, ils sont plus leger et moins encombrant. Meilleurs que les Explore Scientifics, ils sont suffisament bon pour venir titiller les Televue. C'est la raison pour laquelle le 12,5 et le 6,5mm vont rester bien au chaud chez moi pour encore bien des années car ils me donnent exactement ce dont j'ai besoin. La seule chose que j'aimerais voir etre amelioré c'est la bonnette qui devrait etre reglable.0 point

-

Oui mais c'est pour montrer au public... En visuel la focale n'a pas d'importance. C'est parce que tu envisages une lunette achromatique ? L'achromatisme dépend du diamètre et du F/D (et donc indirectement de la focale, si on veut). Pour une lunette, une longue focale implique un tube long, je trouve que c'est un handicap. J'ai une 150/1200 (sur monture allemande), eh bien j'avais sous-estimé la difficulté d'utilisation : pour pointer le Sagittaire je suis debout, pour M11 dans l'Écu je suis assis, pour M27 je suis à genoux dans l'herbe, et pour pointer le zénith... jamais essayé, je tiens à mes cervicales. Ta 127 était-elle une 127/1200 ? Si tu n'avais pas ces inconvénients, c'est que tu était mieux organisé que moi peut-être... Pour montrer le ciel au public, c'est vrai qu'une grande lunette est un avantage : c'est un instrument qui attire, qui donne envie de regarder dedans. Mais si on est pragmatique, je pense qu'il vaut mieux un Dobson motorisé « goto » (en tube plein pour la simplicité). De 200, 250 ou 300 mm selon le poids maximum qu'on peut porter. Mais tu as déjà eu l'expérience du modèle 400 mm donc tu connais ses avantages et inconvénients. Tu ne trouves pas qu'un tel instrument, surtout s'il est plus petit, serait pratique pour tes besoins ?0 point

-

Bonjour tout le monde, La question est souvent posée par les débutants (dont je fais partie, et je me la suis posée) de savoir : est-ce que ça vaut VRAIMENT le coup de prendre un dobson 300 plutôt qu'un 250 ? Il se trouve qu'hier soir avec un collègue du club nous avons pu comparer côte à côte les deux tubes : son Perl 250/1200 et mon TS 300/1500. Les conditions : Nous étions tous les deux exactement au même spot, à quelques mètres d'écart. Un bord de chemin de campagne en vallée du Rhône, pollution lumineuse très forte par la présence de la Lune à 96% d'illumination (mais cachée par une haie d'arbres hauts sur tout le début de session). Le seeing était bon. Les deux télescopes ont été sortis en même temps et étaient peu ou prou à la même température. Nous avons fait la collimation ensemble avec le même collimateur laser Omegon (que je n'ai pas lui-même vérifié, mais vu qu'on l'a utilisé pour les deux scopes...). Chaque objet a été pointé simultanément avec les deux télescopes et observé avec le même oculaire à tour de rôle : ES 28/68, ES 18/82 et ES 6.7/82. Nous étions trois observateurs : moi, ayant débuté l'astro "sérieusement" il y a deux ans, mon ami débutant de cet été mais très assidu, et sa compagne néophyte totale qui a déjà mis l’œil à l'oculaire quelques fois mais qui ne pratique pas seule. Plutôt une "consommatrice". Niveau logistique : Sans surprise, le 250 est très largement à son avantage. Déplaçable tout seul en un voyage sur quelques dizaines de mètres, à deux c'est un jeu d'enfant. L'ensemble est relativement lourd (+/- 23kg) mais assez compact donc pas de problème. Le 300 n'est pas déplaçable seul du tout, à cause de sont poids bien sûr plus élevé (+/- 33kg) et de son encombrement bien supérieur. A deux, il est déplaçable d'un bloc sur quelques mètres mais guère plus. Seul, il est indispensable de séparer la base et le tube. Et même comme ça, l'encombrement de ce dernier interdit de le transporter réellement, surtout de nuit ! C'est un peu comme si vous trimballiez un petit chauffe-eau. Là où le 250 autorise un peu de flexibilité, le 300 s'utilisera à proximité immédiate de son lieu de stockage / du véhicule qui le transporte. Avantage sans appel au 250. M103 : Le bel amas ouvert dans Cassiopée est rapidement repéré assez facilement à gauche de Ruchbah, le premier "creux" du W. L'image est superbe dans les deux télescopes à tous les grossissements. La couleur de la supergéante rouge centrale de l'amas est plus évidente dans le 300, mais parfaitement visible dans le 250 tout de même. En y prêtant attention, j'ai l'impression d'un léger gain de netteté dans le 300 par rapport au 250, dans les petites étoiles centrales, mais la différence est très ténue et je connais déjà bien cet amas pour l'avoir observé plusieurs fois. Mon collègue débutant percevra certaines différences seulement une fois que je les lui aurait fait remarquer, tandis que la néophyte n'y verra aucune différence. Objectivement, la différence de rendu à l'oculaire est minime : l'amas est splendide dans les deux instruments. M57 : Le bel anneau de la Lyre est très haut dans le ciel. Facilement observable dans les deux instruments. Avec le 28mm pas de différence notable. Au 18mm peut-être un peu plus de nuances dans l'anneau au 300. En grossissant assez fort avec le 6.7, la différence entre les deux télescopes est plus marquée. L'image est un peu plus contrastée dans le 300. C'est flagrant pour qui a déjà un peu d'expérience, à peine notable pour néophyte. M13 : Le célèbre amas d'Hercule... Toujours aussi splendide malgré la l'impact de la Lune qui commence à se faire gênant. Les deux télescopes offrent un superbe spectacle, mais ici le 300 sera avantagé dès les faibles grossissements : plus d'étoiles résolues dans le centre et en augmentant les grossissements, l'impression croissante de plongée au cœur de l'amas, sans réelle perte de contraste. Le 250 montre un centre de l'amas plus laiteux et moins résolu. C'est évident même pour la personne néophyte : effet "Wouah!" en passant d'un télescope à l'autre. Le 300 est là assez largement à son avantage. la Lune : Une fois notre satellite bien levé au-dessus des arbres, nous abandonnons le ciel profond et nous plongeons sur elle. Là très honnêtement, la différence entre les deux télescope nous est apparue presque négligeable. Peut-être un micro-poil de saturation en plus dans le 300 ? Mais ce n'est même pas sûr. A noter qu'à très fort grossissement, le 250 avec ses mouvements plus "raides" et son gabarit plus compact est plus agréable à manier : l'image tremble moins et il est évidemment moins sensible au vent. Nous terminerons la soirée sur deux étoiles doubles. Epsilon Lyrae : La fameuse "double double" à gauche de Véga voit sa E1 et E2 facilement séparées même dans le chercheur (elles sont écartée de 3'28"). Chacune d'elle se dédouble dans les deux télescopes en poussant le grossissement, mais la séparation est plus évidente dans le 300. Peut-être simplement dû à la focale un peu plus longue ? Polaris : L'étoile polaire, Alpha Ursae Minoris, est aussi une double. La composante principale, que nous connaissons tous bien, est bien plus lumineuse que son compagnon. Ce dernier apparaîtra de manière plus évidente dans le 300 mais reste bien visible dans le 250. Les deux composantes distantes de 18" sont bien séparées dans les deux instruments. En conclusion : Au final, que retient-on de ce test ? - un 300 en montre un petit peu plus sur presque tout les objets, et beaucoup plus sur d'autres. Cela mérite une soirée sur de la nébuleuse diffuse/étendue : c'est prévu pour une nuit sans Lune ! - un 250 en montre déjà beaucoup sur tous les objets du ciel nocturne. Même là où le 300 est largement avantagé, le 250 n'est pas en reste est le rendu à l'oculaire est déjà superbe. - le 250 se met en œuvre, de manière générale, beaucoup plus facilement. Il est plus pratique dans tous ses aspects. - nos deux télescopes ont été achetés d'occasion en très bon état. Le 300 a coûté exactement 2x plus cher que le 250... Avec le budget du 300, on peut acheter le 250 + les 3 oculaires Explore Scientific utilisés pour ce test... Du coup, lequel choisir ? Comme premier instrument ou seul instrument : sans hésitation aucune le 250. Il sortira bien plus souvent, pourra être embarqué presque partout sous de bons cieux bien noirs, et en montrera presque autant qu'un 300. Prenez le 300 si vous avez soit déjà un instrument de plus petit diamètre que vous utilisez souvent, soit si vous habitez déjà sous des cieux noirs et qu'il restera "à demeure" chez vous. Auquel cas, les questions à se poser sont de savoir "jusqu'à quel diamètre je peux monter?" eu égard au budget et au fait de vouloir ou non observer sur un escabeau. J'espère que ce test vous aura paru pertinent, et serai ravi de lire vos retours d'expérience ou vos avis tout simplement. Bon cieux à toutes et tous G.0 point

-

Bonjour C'est moi qui vend cette lunette. Voici le bon lien : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/2844178339 Erwann0 point

-

Pour posséder des lunettes en 100mm, 130, 152 et 175...ben la grosse n'est à réserver que pour du semi fixe ou poste fixe. Je ne me vois absolument pas la mettre en place sur la tête de monture puis la descendre qq heures plus tard, 3x par semaine... Sachant que la 152 a le même poids et encombrement que sa grande soeur... Pour avoir de la qualité, il faut un doublet avec un bon fd, donc long. En triplet le poids est complètement déporté vers l'avant donc on doit avoir un haut trépied (chiant pour mettre la dite lunette si haut), soit observer accroupi au sol les objets au zenit. (et c'est chiant aussi...) 150mm ça reste quand même petit en diamètre, même pour les messier. Bien s'assurer du poids et encombrement, position sur la monture avant tout achat... Pourquoi pas un SC? un C8 pèse 5kg, ça se décolimate pas tant que ça si on le sort pas du garage en le roulant avec les pieds et...c'est à moitié un réfracteur!0 point

-

Ça a l'air prometteur ce soir côté aurores. Ciel dégagé prévu également. Vais tenter ma chance avec l'apn pendant que le setup tourne 😋0 point

-

SpaceWeatherLive. J'utilise depuis 2013 qd j'y suis allé pour mes 40ans. J'ai fait mon anniversaire sous les aurores ! Depuis une application est sortie et elle fait des alertes donc tu vois en temps réel les éruptions, les CME et le niveau de tempête magnétique.0 point

-

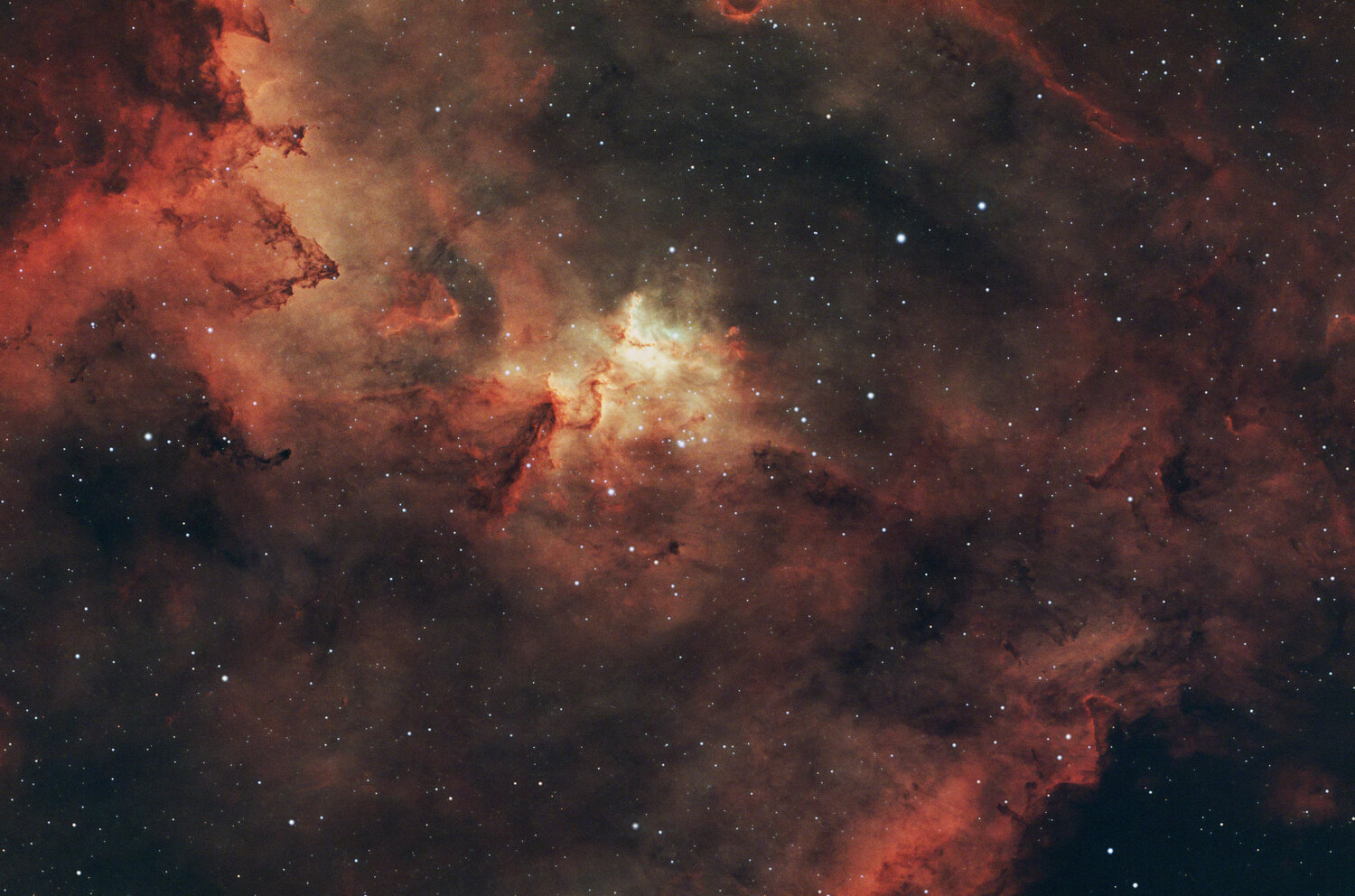

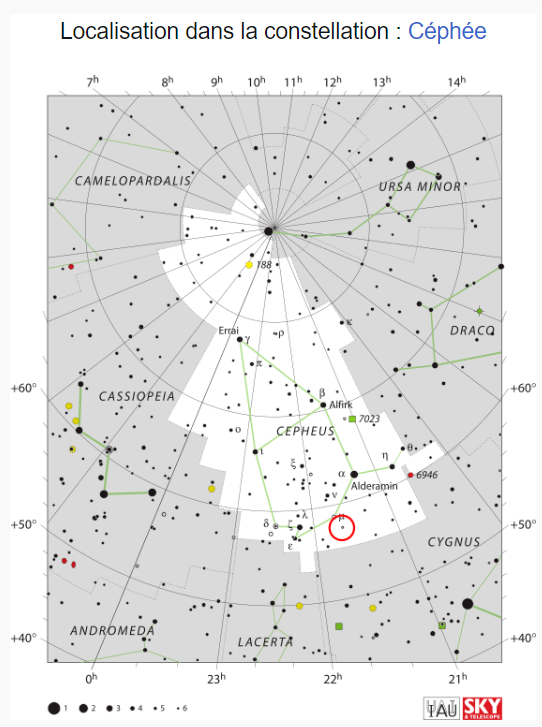

Bonjour à tous, Encore une nouveauté pour moi, la fameuse trompe d'éléphant. Depuis le temps que je la vois passer sur les forums, il était temps pour moi d'aller lui rendre une visite amicale, espèce menacée sur Terre, dans le Cosmos aussi, il est le seul exemplaire.... IC 1396 est un amas d'étoiles situé à environ 3 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Céphée. IC 1396 contient la nébuleuse de la Trompe d'éléphant, une grande nébuleuse en émission qui fait 3 à 5 fois le diamètre de la pleine lune dans le ciel terrestre. La nébuleuse galactique IC 1396 a été découverte photographiquement en août 1893 par l'astronome Edward Barnard. L'astronome canadien Sidney van den Bergh a découvert une nébuleuse par réflexion sur les plaques photographiques du « Palomar Sky Survey » dans la trompe d'éléphant , qu'il a enregistrée sous le nom de vdB 142 dans son catalogue de nébuleuses par réflexion de 1966. Les infos: Lunette Skywatcher 50ED Evoguide (50/254) + correcteur de coma @ 270mm Player One Artemis-c imx294 + filtre ZWO DuoBand Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 109 x 300s Gain 120 capteur -10°C Traitement Siril, Pixinsight. une brute de 300s:0 point

-

Après un été très pauvre en sortie (à peine 3 sorties réussi, sur 4 en 3 mois), quand deux nuits claires se sont présentées les 12 et 13 septembre dernier, j'ai dis "zut à la lune"! La question qui s'est posée était "quelle cible choisir?" La focale, l'APN et la période de l'année m'ont orienté vers notre voisine, la galaxie d’Andromède (M31 pour les intimes) Lors de la première nuit, j'ai perdu un partie des photos à cause d'un problème au retournement au méridien (j'y reviens plus tard). J'ai donc décidé de refaire un seconde nuit pour limiter le bruit. Le setup : TS60/360 sur EQM35 K-70, à 640 isos, 592 poses de 60" Filtre L-pro (pour limiter l'impact de la lune, pleine à 80%) Autoguidage avec FMA135 + asi178mc Pilotage de l'ensemble par NINA Traitement : Siril (empilement, drizzle), Graxpert (gradient, réduction bruit), re-Siril (photométrie, histogramme, saturation), Starnet+gimp pour la fin Une brute de 60s (autostrech de siril) L'image finale Vues les conditions, je suis plutôt content du résultat. Mais il faudra que j'y revienne sans la lune. Maintenant, le problème que j'ai rencontré. Sur les 2 nuits, le retournement au méridien s'est fait correctement. Pas contre la monture n'est pas revenue au même endroit. D'après astrometry.net, j'ai environ 1° de décalage. Du coup (je suppose) l'autoguidage est dans les choux (j'ai une dérive quasi continue après le retournement). Dans un premier temps, je fais le pointage de ma cible via carte du ciel, puis quelques ajustement pour le cadrage éventuellement. Ensuite, dans NINA, je lui demande de récupérer les coordonnées depuis carte du ciel. Je remarque que si je vais dans la partie "cadrage", et que je lui demande de récupérer les coordonnées de la monture, celles-ci sont différentes, pas de beaucoup, mais différente. Et enfin, si je regarde sur la fenêtre de GSS, j'ai encore un autre jeu de coordonnées. Première question, le problème vient-il de mauvais coordonnées renseignées dans NINA ? si oui lesquelles dois-je prendre ? vu mes erreurs je suppose qu'il vaut mieux prendre celle de GSS. Mais si le problème ne vient pas de là, quelle peut en être l'origine ? Voilà, j'espère que vous allez pouvoir éclairer ma lanterne (mais pas trop quand même, on va éviter de polluer le ciel plus que nécessaire) Bon ciel à tous !! (pour les chanceux)0 point

-

Super , cette petite soirée d’observation! Avec un télescope ergonomique, vite installé et de bonne qualité optique!! Le bonheur!!0 point

-

0 point

-

Voici une annonce qui a eu une durée de survit de moins de 5 secondes !! Même en pleine nuit :-) http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/oculaire-abbe-zeiss-6mm-r38498/0 point

-

0 point

-

0 point

-

Un truc qui fonctionne bien la plupart du temps pour les oculaires, sur des poussières persistantes. Tu tiens l'oculaire a l'entrée du tuyaux de l'aspirateur, tu bouche les prise d'air avec tes doigt. Comme ca pas besoin de toucher au lentilles. Je le fais sur les petits oculaire au coulant 24.5, ca nettoie net et précis la plupart du temps. Mon aspi c'est un Bosch, ca arrache. Une fois j'ai mal tenu, et l'oculaire est partie dans le sac. La j'ai du retoucher au lentilles0 point

-

Testé pendant 4 heures hier soir sur le Strock ... sincèrement, ça lui a donné des ailes ! La précision est au rendez-vous avec l’oculaire de 19mm au champ réel de 1°5'. En mode dessin, je passerai assurément moins de temps quand parfois je perds la cible par inadvertance. Bravo à l'équipe de dev', ! et longue vie à cette toute jeune startup !!0 point

-

Oui et pour parfaire la chaine opto électronique il faudrait pointer un Vespera sur la sortie du SmartEye pour voir le résultat sur tablette 😂0 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00