-

Compteur de contenus

16810 -

Inscription

-

Jours gagnés

60

Type de contenu

Profils

Forums

Téléchargements

Blogs

Boutique

Calendrier

Noctua

Tout ce qui a été posté par Fred_76

-

Traitement d'images en ligne avec Astro Cooker

Fred_76 a répondu à un sujet de polorider dans Astrophotographie

J’ai fait le parcours inverse ! J’ai commencé avec un 150/750 sur HEQ5 puis un 200/1000 sur EQ6, puis autoguidage, traitement sur Iris (il n’y avait pas trop le choix) puis un beau jour j’ai voulu prendre une license PixInsight et … alors j’ai tout revendu ! Maintenant je suis en Star Adventurer Mini (ou Astrotrac) avec un 6D et des objectifs. PixInsight est toujours sur mon ordinateur, mais ça fait des lustres que j’ai oublié à quoi ressemblait son icône 🤣 -

Traitement d'images en ligne avec Astro Cooker

Fred_76 a répondu à un sujet de polorider dans Astrophotographie

En novembre 2015, Pixinsight coutait 278€ TTC. Ca fait une augmentation de près de 30% alors que l'inflation dans le même temps n'a été que de 18%. NB : en 2015 AIP avait même proposé un rabais de 22% (+ adhésion à AIP) ce qui faisait PI (+AIP) à 242€ TTC. -

Traitement d'images en ligne avec Astro Cooker

Fred_76 a répondu à un sujet de polorider dans Astrophotographie

Non mon capitaine ! L’IA générative fait comme l’artiste qui va s’inspirer de ce qu’il a vu d’autres artistes en visitant des musées, des exposition, en lisant des revues, des catalogues, etc. L’algorithme analyse des milliers ou millions (ou plus encore) de sources différentes, en déduit des relations, règles et similarités qui lui permettent ensuite de fabriquer aléatoirement des choses qui suivent ces mêmes règles. Mais l'IA est incapable de créer d'elle même de nouvelles règles sans une "inspiration". À aucun endroit de l’image créée par l’IA tu ne retrouveras un élément provenant d’une image existante. Pas de copier/coller, donc pas de copie. C’est justement le problème. Aucune loi n’empêche un artiste de faire un tableau « dans le style de Picasso » ou une chanson « dans le style de Jacques Brel » ou une photo « à la manière de Cartier-Bresson ». Il ne peut y avoir plagiat que s’il y a une copie concrète et factuelle de tout ou partie d’une œuvre. C’était peut être le cas avec les premiers développements d’IA qui n’avaient pas des millions de sources de références, mais ce n’est plus vrai aujourd’hui. Et c’est un tout autre problème car c’est désormais à la porté de n’importe qui de faire en quelques secondes une belle image qui plaît, alors qu’auparavant il fallait du temps, une bonne maîtrise des outils et de l’imagination. Par exemple, voici une belle image générée en quelques secondes avec Bing Copilot : Et en voici une autre que j'ai créée moi même, après plusieurs semaines de travail pour prendre les photos, les retravailler pour les mixer et fabriquer ce paysage imaginaire onirique (j'ai utilisé pas moins de 15 photos, parmi plus d'une 100aine que j'avais prises) : Je m'étais inspiré de la phrase "J'ai vu au-delà des limites de l'infini et attiré les démons des étoiles", de H.-P. Lovecraft. Aucune IA ne peut inventer d’elle même une nouvelle forme d’art, comme le pointillisme, le cubisme, l’outre noir, le rock… si cette forme d’art n’a pas déjà été développée par des humains. Astrocooker pourrait utiliser une IA pour améliorer les images, ou PixInsight, ou Siril… ou n’importe quel plugin. Ça permettrait de faciliter certains traitements comme l’extraction des gradients, l’extraction des étoiles, la correction des aberrations chromatiques ou de coma, etc. -

Ces télescopes 114/900 ne sont pas faits pour la photo. Ils nécessitent soit des modifications profondes pour faire reculer le foyer afin de faire la mise au point au niveau du plan du capteur, soit d’ajouter un Barlow afin de reculer ce foyer. Mais avec la Barlow, non seulement l’image se dégrade mais en plus la focale grimpe et le guidage devient très compliqué. Bref, c’est pas simple ! A mon avis le plus simple si tu es bricoleur, est de remonter le primaire de quelques cm dans le tube. Ça va légèrement augmenter le vignettage mais ça ne sera pas trop gênant.

-

Besoin d'aide: création d'une mosaiqe / carte du ciel

Fred_76 a répondu à un sujet de Astrokevin dans Astrophotographie

Je le sais par expérience ! J’avais programmé un outil pour convertir les dates et faire des calculs avec, dans tous les sens… la doc m’a pris un temps énorme, et encore je ne l’ai jamais traduite en 20 langues… http://geneamichaud.free.fr/telechargements/caldate-00.html Lisezmoi 1.7b.pdf -

Besoin d'aide: création d'une mosaiqe / carte du ciel

Fred_76 a répondu à un sujet de Astrokevin dans Astrophotographie

🙌🙌🙌 Et c’est à ce moment que le développeur se rend compte qu’il passe plus de temps à faire la doc que le code 😁 -

Tu installes ton matériel dessus et tu fais tourner ta monture en AD. Quand un endroit vient en contact avec un pied, c’est la limite… cette limite change selon la position du télescope donc il faut trouver la position la pire. On se rend compte qu’il est souvent possible d’aller au delà de la position dite « au méridien » et qu’on peut souvent se passer du retournement, ou le faire plus tard.

-

Alimentation vraiment nomade (donc légère)

Fred_76 a répondu à un sujet de Papalima dans Matériel général

Moins polluante ? Le plomb est polluant s’il est dispersé dans la nature sauvagement. Mis convenablement dans un centre de recyclage, il sera parfaitement propre. En plus le plomb des batteries provient à plus de 3/4 du recyclage. A contrario, le lithium (le Li de LiFePO4) est peu voire pas recyclé et extrait dans des conditions préjudiciables pour l’environnement, en énergie et en eau. Bref l’argument de la pollution n’est pas très valable. Il ne reste que le vrai argument : le côté pratique des batteries LiFePO4 par rapport aux batteries au plomb. -

Trépied de voyage en avion pour set up précis

Fred_76 a répondu à un sujet de niko94100 dans Matériel général

Pourquoi te limiter dans le trépied ? En avion, les trépieds sont interdits en cabine, donc ça sera soute obligatoire. Pour une AzGTI sur rotule équatoriale, avec un objectif de 135 mm, un solide trépied photo capable de porter 10 kg ou plus sera suffisant. Par exemple : https://www.missnumerique.com/benro-trepied-aluminium-tma28a-4-sections-mach3-p-36642.html Il supporte 14 kg et sera encore plus rigide si tu ne déploies pas la section du bas. Longueur replié = 53 cm. Ca rentre facilement dans une valise. Ce trépied de 52 cm de long ne passera pas les contrôles de sécurité aux aéroports, dans un bagage en cabine. Enfin, si, il passera ... parfois, et ça sera la loterie. Bref, il vaut mieux le mettre en soute. Quand je voyage léger, avec uniquement des bagages en cabines, je ne fais pas d'astrophoto, juste des paysages de nuit. Dans ce cas un simple trépied de table suffit (eux passent sans problème la sécurité). J'utilise celui là qui est vraiment bien : https://www.leofoto.eu/fr/pocket-mini-tripod-mt-03-ballhead-mtb-19.html Il porte sans problème un Canon 6D avec un 14 mm/1.8, un 50mm/1.4 ou un 24-70/2.8. -

Pour avoir utilisé l’OAG et le guidage en parallèle, je trouve que l’OAG était finalement largement plus pratique : - plus leger - plus compact - plus facile à installer et à utiliser - guidage plus stable (pas de pb de flexion) Avec une caméra de guidage N&B je n’ai jamais eu de problème pour trouver une étoile guide en OAG. J’utilisais un N150/750 et un N200/1000 avec une Qhy5L2-mono en guidage et un Canon 500D-mono, avec PHD2 et Carte du Ciel.

-

Quelques images rigolotes ou étranges... bis !

Fred_76 a répondu à un sujet de RIGEL33 dans On fait une pause

-

Besoin d'aide: création d'une mosaiqe / carte du ciel

Fred_76 a répondu à un sujet de Astrokevin dans Astrophotographie

C’est bien son énorme problème, contrairement à Siril qui ne met en ligne les nouvelles fonctions que si la documentation est prête. Deja qu’avec de l’aide, PixInsight est une horreur à utiliser, mais sans aide… 🤬 -

Quelques images rigolotes ou étranges... bis !

Fred_76 a répondu à un sujet de RIGEL33 dans On fait une pause

-

Quelques images rigolotes ou étranges... bis !

Fred_76 a répondu à un sujet de RIGEL33 dans On fait une pause

-

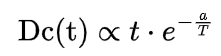

APN : de l'influence de la température extérieure sur nos darks ?

Fred_76 a répondu à un sujet de cmltb612 dans Astrophotographie

Le signal thermique s'accumule dans le temps et est lié à la température T par une loi mathématique, la loi d'Arrhenius. Sans entrer dans les détails, on a la relation suivante de proportionalité : Autrement dit il est proportionnel à la durée de l'exposition et augmente de façon exponentielle avec la température (l'adage dit qu'il est doublé quand la température augmente de 6°C). Les fabricants d'appareils photos connaissent ce signal d'obscurité sur les images en analysant les zones volontairement non éclairées implantées en bordure du capteur. Tous les capteurs d'APN ont cette zone quelque part. Mais malheureusement, à ce que je sache, ces zones ne sont pas sauvegardées dans les RAWs, ou si elles le sont, les décodeurs de RAW n'y donnent pas accès. C'est bien dommage car ça permettrait d'avoir accès directement à cette information. L'alternative serait de masquer volontairement certains photosites. Mais la surface du capteur n'est pas directement accessible. Les capteurs sont encapsulés sous un verre de protection très difficile à retirer. On le voit (cassé) sur cette photo : Si on avait une zone qui restait noire sur les photos, on pourrait alors mesurer le courant d'obscurité et connaitre de facto la température à laquelle se trouvait le capteur lors de la prise de cette image, et ensuite remettre à l'échelle un vrai dark pris à une température similaire. Même si cette opération est déjà faite par les logiciels (Iris, Siril, PI), elle est nécessairement imparfaite car aucune zone n'est vraiment noire... MAIS Tout ceci devient de moins en moins utile car les nouveaux capteurs des appareils photo sont de moins en moins sensibles au courant d'obscurité. Il y a des astuces implémentées qui permettent de le réduire de façon drastique, ce qui fait qu'il n'est quasiment plus visible. Par exemple le Canon 7D mk II (il a maintenant 10 ans, donc la technologie a continué à évoluer) montre une perf fantastique sur les poses longues, avec un courant d'obscurité parfaitement homogène d'un photosite à l'autre... voir l'article de Roger N. Clarck : On-Sensor Dark Current Suppression, Clarkvision.com -

APN : de l'influence de la température extérieure sur nos darks ?

Fred_76 a répondu à un sujet de cmltb612 dans Astrophotographie

Le problème c’est que la température donnée n’est pas nécessairement celle du capteur, mais celle d’un composant quelque part dans le boîtier. Il y a de surcroît des écarts entre : - un APN avec filtres (d’origine ou modifié) - un APN defiltré. Pour les deux, la température du tag CameraTemperature sera à peu près la même. Par contre le double vitrage causé par les filtres va isoler le capteur de l’extérieur et il chauffera plus… -

Je plussoie, le chanfrein est le principal responsable ! Et certainement aussi des vis parasites dans le chemin optique, elles ne manquent pas dans ce tube…

-

La matière noire n'existe pas

Fred_76 a répondu à un sujet de Pyrene dans Astronomie & Astrophysique

Certains avancent aussi l’hypothèse que les effets imputés à la matière noire sont en fait la traduction de l’intrication quantique à très grande échelle. -

Question sur defitrage/refitrage canon 1000 d

Fred_76 a répondu à un sujet de laurent13 dans Support débutants

Bonjour je ne sais pas sur quel tutoriel tu as vu qu’il fallait de la colle. Le filtre est logé dans un support et n’a pas besoin de colle pour tenir. https://garyhonislegacy.com/rebelmod450d1.html -

Star Adventurer Mini : le dithering

Fred_76 a répondu à un sujet de Fred_76 dans Matériel de Paysages de nuit

En fait le mieux sur les Star Adventurer est de se régler à 30 pixels. La formule magique pour déterminer la "Gamme de tramage" est donc : GT' = 100 * Pµm / Fmm Où GT est la Gamme de Tramage, en minute d'arc Pµm est la taille d'un photosite, en micro-mêtre Fmm est la focale en millimêtre Par exemple pour photographier avec un Canon 500D (pixels de 4.7 µm) avec 135 mm de focale, il faut entrer 100x4.7/135=3.5' Voilà ! PS : les chipoteurs me diront que la formule devrait être (30*10,8 / pi ) * Pµm / Fmm et que la taille d'un photosite du 500D est de 4,68µm, donc qu'il faudrait entrer 3,57525664162' mais quand on a une Star Adventurer Mini ou normale, on ne chipote pas, on arrondit ! -

Le mieux est le guidage hors axe. Plus simple, plus compact, pas de problème de flexion différentielle. Je n’ai jamais eu de problème pour trouver une étoile guide. Mais comme tu as visiblement une monture Alt-Az, ça ne sert à rien d’autoguider. L’autoguidage ne corrige pas la rotation de champ.

-

APN : de l'influence de la température extérieure sur nos darks ?

Fred_76 a répondu à un sujet de cmltb612 dans Astrophotographie

Cherche le tag CameraTemperature avec exiftools. -

Pourquoi l’échantillonnage est égal à 206 p /f ?

Fred_76 a répondu à un sujet de Fred_76 dans Tutos et Astuces de Paysages de nuit

Bref, avec un objectif de 135 mm de focale et un Canon R6 dont les pixels font 6.56 µm, on saisira : esam=100*6.56/135 = 4.9 arc.min Combien de temps va prendre le dithering Tdither = 4 x esam Quand elle fait un dithering, la Star Adventurer Mini s'arrête ou va au double de la vitesse sidérale selon le sens du déplacement. Elle peut donc décaler l'image à la vitesse de 4 seconde/arc.min Pour l'exemple précédent, cela correspond à une durée de 4.9*4=19.4 secondes (c'est un maximum). Puis le logiciel va attendre encore un instant (quelques secondes) pour que le suivi se stabilise, en gros 5 s, soit un total de l'ordre de 25 s. Autrement dit, la durée qui sépare deux photos sera comprise entre le temps minimum (je mets 2 s) que vous avez paramétré dans le logiciel et le temps du dithering. Dans notre exemple cela veut dire que l'intervale entre deux poses sera de 2 s à 25 s environ. Ne vous étonnez pas si l'appareil photo ne déclenche pas aussitôt après avoir fini la photo précédente ! -

APN : de l'influence de la température extérieure sur nos darks ?

Fred_76 a répondu à un sujet de cmltb612 dans Astrophotographie

Bonjour Oui, il y a souvent un capteur de température dans les APN mais… Non, il n’y a pas de « capteur de température sur les capteurs ». En fait ce capteur se trouve quelque part sur une des cartes électroniques de l’APN, et surveille des composants critiques pour éviter leur surchauffe. Il y a cependant un lien avec la température du capteur mais ce n’est pas linéaire ni évident de trouver un lien entre cette température et celle du capteur. Le fait est que plus cette température est élevée, plus le signal thermique est élevé. Comme l’emplacement de ce capteur varie d’un modèle d’APN à l’autre, ce qui vaut pour l’un ne vaut pas pour l’autre. Pendant un temps, @Astroghost-Francois faisait des modifications sur certains boîtiers Canon pour, entre autres, déplacer la sonde de température à un endroit plus proche du capteur. Il l’a fait sur mon 500D. Mais il a cessé cette activité. La température est accessible dans les Exifs sous le tag CameraTemperature chez Canon. Les anciens boîtiers (350D et avant) n’ont pas cette information. J'ai fait toute une batterie de tests sur un 500D : J'avais constaté par exemple (valable sur le 500D uniquement) : Astroghost a déplacé la sonde de température interne du boitier pour la placer à coté du capteur. Avant elle se trouvait à coté d'un des processeurs (composant qui chauffe le plus). L'écart de température entre les deux endroits est de l'ordre de 12°C. Ainsi quand le capteur est à 10°C, la sonde non modifiée rapporte une température de l'ordre de 22°C.