-

Compteur de contenus

16688 -

Inscription

-

Jours gagnés

58

Tout ce qui a été posté par Fred_76

-

Une parabole est un objet en 2 dimensions (curviligne), s’étendant à l’infini (son équation est valable de -oo à +oo). Un quasar étant un objet en 3 dimensions contenu dans un volume fini ne peut donc pas avoir un contour « en forme de parabole ». Le quasar n’étant qu’un trou noir à la base, à donc la forme d’un trou noir, qu’on ignore mais dont on défini la forme comme étant l’horizon des évènement (dit sphère de Schwarzschild), qui a donc la forme d’une sphère quelque soit la vitesse de rotation du trou noir. C’est une autre région, située un peu plus loin, l’ergosphère qui peut avoir une forme plus ou moins aplatie en fonction de la vitesse de rotation du trou noir. Un trou noir prend le nom de quasar quand il se met à émettre énormément de lumière à cause des objets qu’il absorbe. Ces objets (gaz, poussières, etoiles…) se disloquent en émettant une quantité phénoménale d’énergie. Quand le trou noir a fini de dévorer son entourage, il cesse de devenir un quasar. C’est le cas du trou noir de notre galaxie.

-

6 août 2022 Nuit des Étoiles à côté du Havre (76)

Fred_76 a répondu à un sujet de Fred_76 dans Les rencontres astro

oui surtout que c’est moi qui fait les exposés !!! -

6 août 2022 Nuit des Étoiles à côté du Havre (76)

un sujet a posté Fred_76 dans Les rencontres astro

Bonjour les Normands ! Le 6 août 2022, la Société Astronomique du Havre présente la Nuit des Étoiles à Saint Martin du Bec (76). Le programme est ici : https://sahavre.fr/wp/6-aout-2022-nuit-des-etoiles/ Et pour vous rendre sur place c’est là : https://sahavre.fr/wp/plan-d-acces/ A+ Fred -

Halos autour des étoiles - camera ASI 071

Fred_76 a répondu à un sujet de Docdrago dans Matériel astrophotographique

Je penche pour un reflet entre la surface du capteur et sa vitre de protection... ou entre la vitre et un autre verre devant. Ou alors tu as découvert plein de nébuleuses planétaires 😉 -

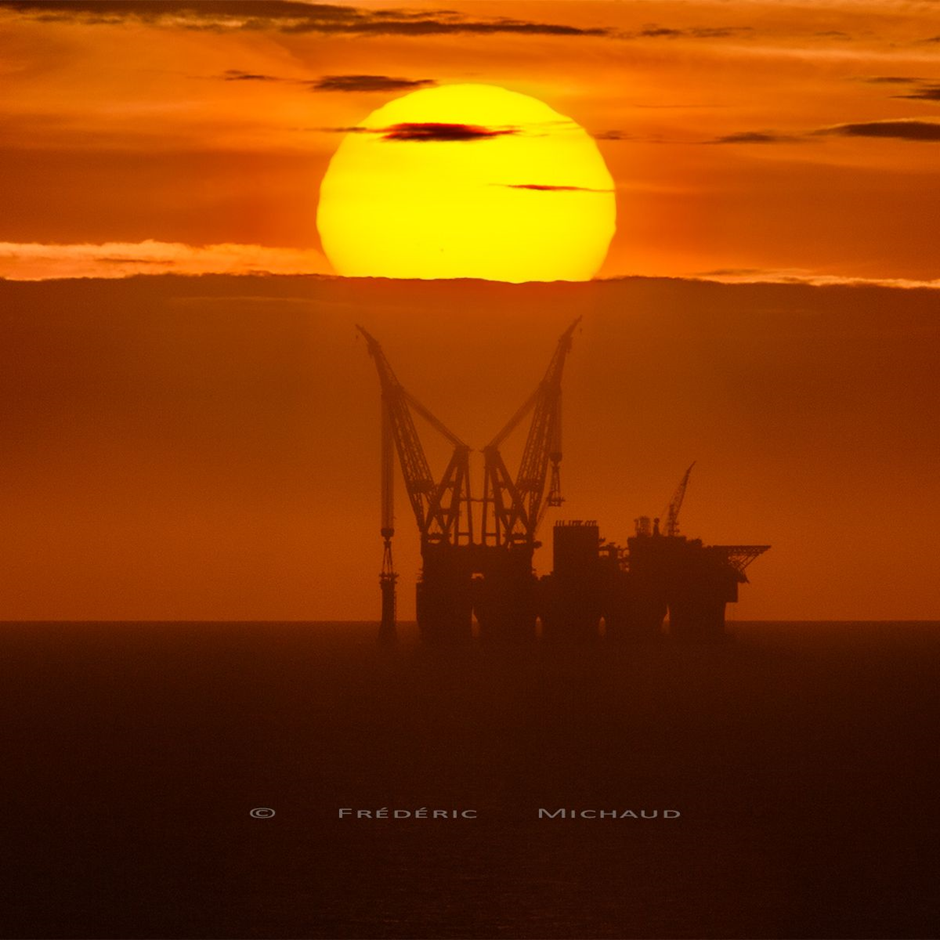

Coucher de Soleil sur le plus gros bateau grue du monde

Fred_76 a répondu à un sujet de Fred_76 dans Photos de Paysages de nuit

. -

Coucher de Soleil sur le plus gros bateau grue du monde

un sujet a posté Fred_76 dans Photos de Paysages de nuit

Bonjour, Peu commune comme photo et assez difficile à préparer. J'ai pris hier soir le bateau-grue Sleipnir en photo pendant le coucher du soleil. Les nuages étaient de la partie alors j'ai du me déplacer pour avoir un alignement photogénique... On voit très bien dans la partie inférieur du disque solaire, un peu à gauche, la tâche solaire n° 3068. J'étais à environ 18-20 km de distance, sur la côte, près de Fécamp. Le bateau s'appelle Sleipnir, c'est le plus gros bateau grue du monde avec 2 grues de 10 000 tonnes chacune. Il fait 220 m de long et 102 m de large. La structure qu'il est en train de mettre à l'eau sur la gauche pèse 5 000 tonnes et mesure environ 48 m de haut, une paille ! C'est la première des 71 fondations du champ d'éoliennes offshore de Fécamp. En fait un autre bateau était prévu, (un peu) plus petit, le Saipem 7000 (2 grues de 7 000 tonnes) mais un accident a retardé son planning, d'où le plan B avec le Sleipnir. Pose de 1/500s f/29 100 ISO Canon 6D + Sigma 150-500 DG OS HSM @ 500 mm de focale (le Soleil étant surex avec ce temps de pose, j'ai rempli la zone surex avec une photo prise juste avant à 1/1000s). -

La Lune, ce sont des poses de 1/800s ! Avec 1/2s c’est complètement saturé…

-

Ce que je vois c’est que les russes se sont désengagés de l’ISS, que même la Chine qui avait un programme pour la Lune avec Roscosmos est en train de revoir son programme. Bref que la russie devient de plus en plus seule et n’a plus comme programme spatial que de remettre une nouvelle station spatiale en orbite, ou de détruire l’ensemble des satellites du monde entier en lançant des millions de billes de céramique pour mettre la pagaille la haut.

-

L’appareil ne permet pas la temporisation du miroir. C’est avec l’intervalometre que ça se passe. Il faut alors activer le verrouillage du miroir et régler l’intervalometre pour qu’il déclenche en deux fois: - la première pour lever le miroir - la deuxième pour prendre la photo Je n’ai jamais utilisé cette fonction il faut donc voir dans les manuels.

-

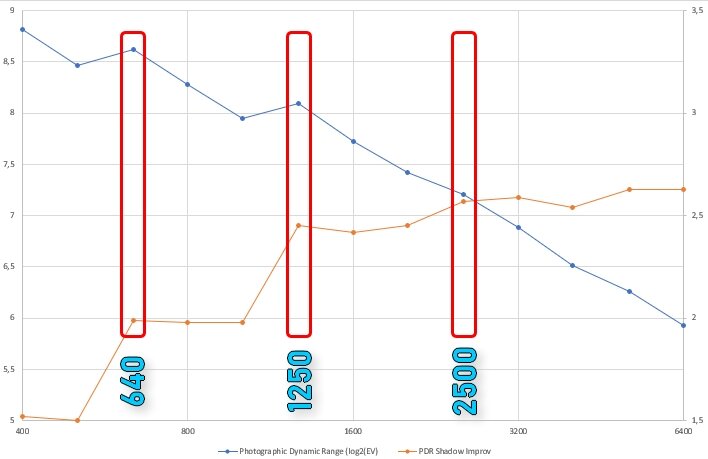

En fait en regardant les courbes de Bill Claff, les réglages les plus adaptés ne sont pas comme je le disais 800/1600/3200 ISO selon la qualité du ciel, mais : - ciel pollué : 640 ISO - ciel normal : 1250 ISO - ciel noir : 2500 ISO C'est ce qui permet de garder la meilleure dynamique (courbe bleue, échelle de gauche) et de maximiser les informations dans les zones sombres (courbe orange, échelle de droite). Le fait que la courbe orange soit quasi horizontale après 2500 ISO montre qu'on ne gagne plus grand chose à aller au delà, au contraire, on perd de la dynamique (courbe bleue qui descend). On s’en fout, c’est que pour les JPEG. On parle d’astrophoto ! Ton télescope n’a pas d’autofocus, on n’a donc rien à faire des réglages d’autofocus. Ton télescope n’a pas de diaphragme réglable. On s’en fout de l’ouverture !

-

J'ai mis à jour mon message précédent avec les réglages de mon 6D, ça devrait te faire gagner du temps ! Pour l'intervalomètre je te laisse faire, je n'utilise pas ça (j'utilise Magic Lantern mais tu verras ça plus tard !).

-

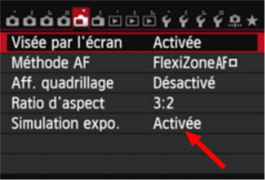

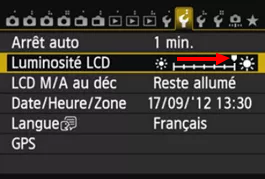

Ouhlah, tu pars de très loin ! As tu déjà fait de la photo avec un appareil photo (je ne parle pas des téléphones et des appareils gadgets compacts photo) ? Il n'y a que 3 modes RAW RAW images de 5472x3648 pixels => c'est le format natif du capteur M RAW images de 4104 x 2736 pixels L RAW images de 2736 x 1824 pixels Les calculs pour les images M et L RAW se font en interne et font perdre de l'information, c'est à éviter pour l'astro ou on veut le plus d'information possible, afin d'avoir toute latitude de post traitement. Les autres réglages () ne s'appliquent qu'au format JPEG qui ne doit pas être utilisé en astro (mais tu peux pour les photos de vacance). Les formats 16:9, 4:3 sont uniquement pour la vidéo et le 6D n'est pas adapté pour de l'acquisition vidéo en astro. Pour faire simple, voici les réglages de mon 6D pour de la photo astro : - molette sur B - ISO 800 (ciel très pollué), 1600 (ciel normal) ou 3200 (ciel très noir) - qualité d'image : RAW - signal sonore : désactivé (je ne veux pas réveiller les voisins) - déclenchement sans carte : off (je ne veux pas shooter sans carte et ne m'en rendre compte qu'à la fin de la nuit) - verrouillage du miroir : off - réglage sensibilité ISO : 800 (ciel pollué), 1600 (ciel normal), 3200 (ciel très noir) - balance des blancs : Auto - espace couleur : sRVB mais tu peux utiliser Adobe RVB si tu sais t'en servir - réduction pose longue : off - réduction ISO élevé : off - priorité hautes lum : off - ratio d'aspect : 3:2 (c'est le ratio natif du capteur, pour les autres ça croppe) - je n'y touche pas Rotation Auto : Désactivée Arrêt auto : Désactivé Luminosité : à fond pour la mise au point, au minimum pour la prise de vues GPS : Désactivé (sinon les batteries se vident à toute vitesse) je n'y touche pas je n'y touche pas C.Fn I: exposition 1 - Paliers de réglage d'expo. => 0:Palier 1/3 C.Fn I: exposition 2 - Incrément de sensibilité ISO => 0:1/3 de valeur Voilà !

-

Difficulté pour le traitement d'une photo de Voie lactée

Fred_76 a répondu à un sujet de plussoyeur dans Astrophotographie

Oui et non ! Pour mémoire la réduction de bruit en pose longue va faire prendre une image noire (obturateur fermé) du même temps de pose juste après la photo. Le temps d'attente est donc doublé. Si par exemple vous prenez une pose de 30 s, il faudra attendre 60 s avant de pouvoir prendre une seconde photo. Il est préférable de désactiver la réduction de bruit pose longue quand : - on fait un filé d'étoiles : il faut en effet que les photos soient successives et prises avec le moins intervalle possible entre deux poses, juste le temps de placer le fichier sur la carte mémoire - on fait du ciel profond : car on pose longtemps, et doubler le temps de pose pour faire ces darks automatiques est une perte de temps Dans ce cas on prendra les darks après avoir pris les lights (ainsi que les flats et les offsets pour le ciel profond). On peut laisser la réduction de bruit pose longue quand : - on fait des photos de paysage de nuit avec des poses assez courtes (typiquement de 15-20 s max) : en paysages de nuit, on ne va pas cumuler des 50aines d'images, juste une 10aine, parce que sinon l'empilement avec la rotation du ciel commence à générer des difficultés de traitement à la limite ciel-paysage. L'avantage est qu'on n'a pas à se soucier des darks, ni à la prise de vue, ni au traitement, car ils sont automatiquement intégrés dans le RAW, et le temps perdu est faible. L'inconvénient c'est qu'on peut rater des événements fugaces entre deux photos (étoile filante, ISS, flare de satellite, éclair...). L'autre problème est surtout quand on prend peu d'images (moins de 5-6). Il faut en effet au moins une bonne 10aine de darks pour que les fluctuations du signal thermique et le bruit de lecture soient suffisamment moyennés pour que leur soustraction ne soit pas pire que le mal (en ciel profond il en faut plus, surtout si on ne fait pas de dithering). Il faut donc l'utiliser en toute connaissance de cause. C'est pourquoi on préfère en général désactiver cette option. -

RAW un point c’est tout.

-

Bon, impossible de faire fonctionner le Dual ISO sur mes 6D, à chaque fois erreur "Isoless PH err(3)" et les photos prises sont en mode ISO normal. Les astuces données sur le forum ML ne fonctionnent pas.

-

Tu veux faire quoi comme photos : - tu le mets derrière un télescope sur monture motorisée pour du ciel profond ? - tu veux faire de la photo de nuit sur un trépied avec un objectif ? - tu veux faire de la photo de nuit sur une monture motorisée avec un objectif ? On va considérer que tu es sur un simple trépied avec un objectif : 1. temps de pose selon règle NPF, voir ici : La Règle NPF – Société Astronomique du Havre (sahavre.fr), 2. se mettre en mode Bulb (roue sur B), désactiver tous les automatismes (réduction de bruit pose longue, réduction de bruit hauts ISO...) 3. se mettre à 800 ISO si ciel très pollué, 1600 ISO si ciel légèrement pollué, 3200 ISO si ciel très noir 4. sur l'objectif, désactiver l'autofocus et la stabilisation 5. faire la mise au point sur une étoile ou planète lumineuse, voir ici Tutoriel : faire la mise au point de nuit - Tutos et Astuces - Webastro 6. cadrer 7. soit avec Magic Lantern, soit avec un intervalomètre, prendre une série de photos. Pour un paysage de nuit, éviter d'en prendre trop, ça rend le post traitement fastidieux surtout si le paysage est très fouillé (arbres, herbes...), l'ensemble des photos d'une scène doit être idéallement pris sur une période de 2-5 minutes max (selon focale). 8. Prendre des darks (10-15 photos avec le même réglage ISO/temps de pose, avec bouchon sur objectif). Ensuite tu peux changer de cible et recommencer les étapes 5 à 7 si tu ne changes pas de temps de pose et d'ISO ou 5 à 8 si tu changes le temps de pose ou les ISO.

-

Difficulté pour le traitement d'une photo de Voie lactée

Fred_76 a répondu à un sujet de plussoyeur dans Astrophotographie

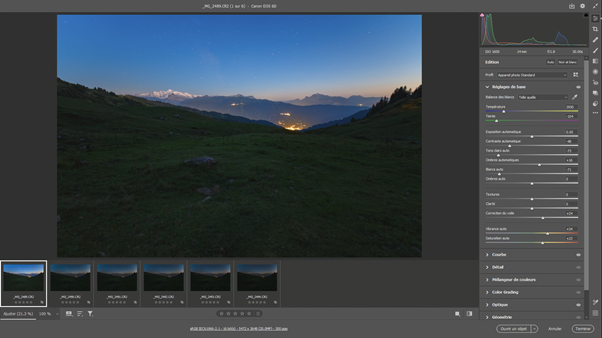

Si on se contente du process normal de base, on suit cette logique : 1. Prise de vues (lights et darks) en RAW 2. Alignement et empilement avec Sequator, sauvegarde en TIF 3. Post traitement avec LR, PS, Gimp, Affinity... selon ce qu'on a Dans des cas particuliers, et aussi pour les filés d'étoiles : 1. Prise de vues (lights et darks) en RAW 2. Soustraction du dark, sans alignement ni empilement dans Sequator ou Siril, sauvegarde des fichiers individuels en TIF qu'on utilisera ensuite 3. Retouche des photos individuelles (avec PS, LR...) - pour les filés d'étoiles : retrait des traces d'avions et de satellites (plus simple et rapide à faire comme ça que sur l'image finale) 4. Retouche des photos en groupe (avec PS, LR...) - chaque réglage doit être fait de la même façon sur l'ensemble des images : traitement du vignettage (avec les grands angles il est impossible de faire des flats) éventuellement correction balance des blancs, luminosité... pour ajuster l'histogramme à droite ne pas toucher à la rotation, à la correction des distorsions, à la clarté sous peine d'avoir un résultat pourri à l'empilement 5. Alignement et empilement avec Sequator, sauvegarde en TIF 6. Post traitement avec LR, PS, Gimp, Affinity... selon ce qu'on a Attention, si le mode "réduction de bruit pour les poses longues" a été activé pendant la prise de vues, IL NE FAUT PAS prendre de darks et essayer de les soustraire, ça a déjà été fait ! -

Bonjour Les conséquences dans l'espace de la décision de Poutine d'envahir et d'annihiler une nation toute entière commencent à se faire sentir : https://www.numerama.com/cyberguerre/873005-la-france-confirme-une-cyberattaque-contre-un-satellite-qui-a-affecte-des-francais.html En France, ce sont essentiellement les abonnés NordNet qui sont affectés.

-

Tutoriel : traitement des paysages de nuit

un sujet a posté Fred_76 dans Tutos et Astuces de Paysages de nuit

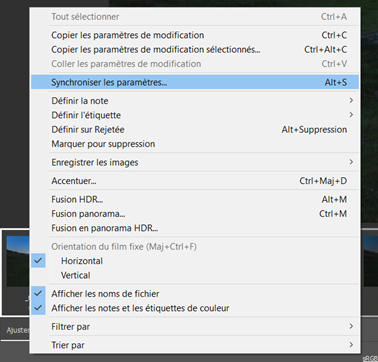

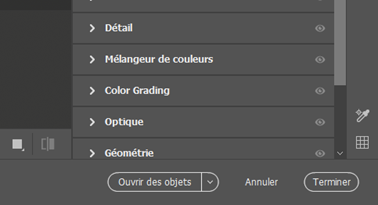

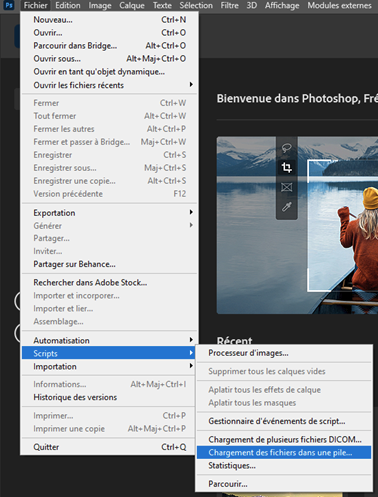

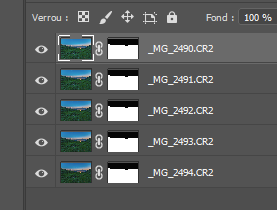

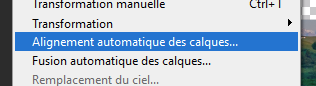

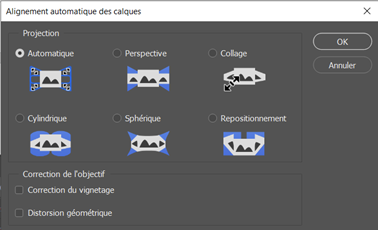

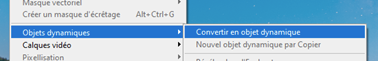

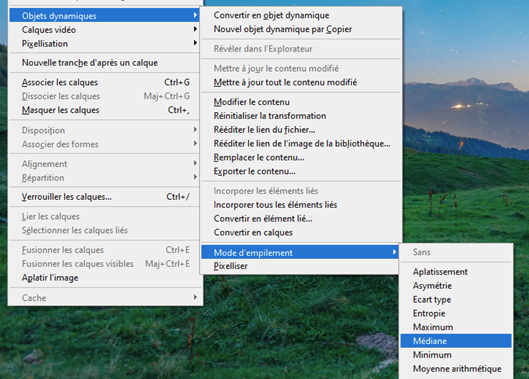

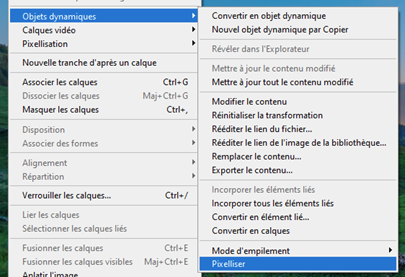

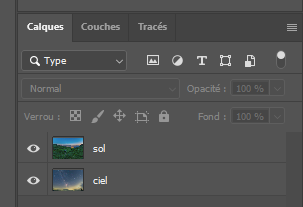

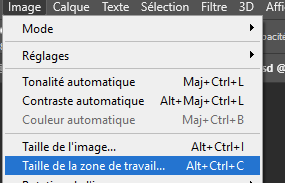

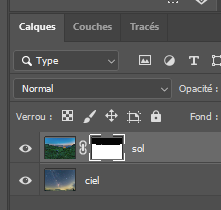

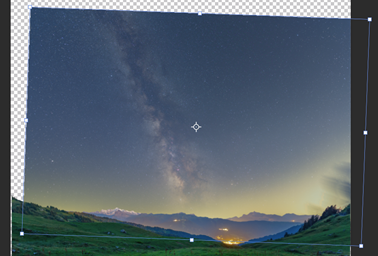

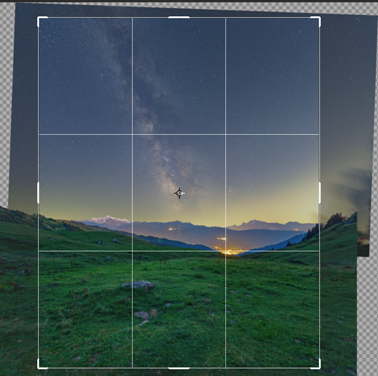

Traitement des paysages de nuit On peut photographier des paysages de nuit de multiples façons, soit avec une pose unique, ou en cumulant plusieurs poses assez courtes pour que les étoiles ne filent pas, ou encore en prenant des poses fixes pour le paysage et d’autres avec suivi pour le ciel. Hormis la pose unique dont le traitement est classique, les poses multiples nécessitent des techniques plus pointues. Ce papier va donner quelques pistes pour traiter les poses multiples. Il ne couvre pas les panoramas. Poses courtes sans suivi C’est la technique la plus simple à mettre en œuvre. L’appareil photo est simplement posé sur un trépied. On règle le temps de pose pour éviter que les étoiles ne filent en utilisant la règle NPF de préférence à la règle des 500. On se retrouve avec un ensemble d’images, généralement entre 5 et 20, inutile d’en prendre tellement plus. C’est la plus simple des méthodes, mais elle impose des temps de pose très courts, d’autant plus courts que la focale est longue. Les images seront donc assez voire très sombres. On rencontre aussi un autre problème lorsqu’on essaye d’empiler des photos sur une longue période : les étoiles tournent, mais pas le paysage. Quand le logiciel va superposer les images en alignant la zone de ciel, il se produira des artéfacts d’autant plus visibles que la durée cumulée est longue. C’est pourquoi il est préférable de ne pas dépasser une durée de l’ordre de 5 minutes entre la première et la dernière pose du paysage. Cette durée sera d’autant plus courte que la focale sera longue mais on peut toutefois mettre à profit les halos de pollution lumineuse au-dessus de l’horizon pour masquer ces artéfacts et augmenter la durée de la séance. N’oubliez pas de faire des darks si le temps de pose unitaire dépasse 5 secondes. Faites aussi des flats si vous utilisez une focale équivalente de plus de 35 mm, en dessous, l’angle de champ est trop large et il est quasiment impossible de faire des flats. Le traitement se fera avec un logiciel spécialisé, comme Sequator pour PC dont un tutoriel dans ce club explique la marche à suivre https://www.webastro.net/forums/topic/168956-tutoriel-sequator-photos-de-paysages-de-nuit/ , ou Starry Landscape Stacker https://sites.google.com/site/starrylandscapestacker/home pour Mac OS. Ensuite vous utiliserez un logiciel de retouche photo pour équilibrer les couleurs, contrastes, etc. Poses courtes avec suivi à la moitié de la vitesse sidérale Cette technique se trouve à mi-chemin entre les deux autres, tant dans son fonctionnement que dans la maîtrise des logiciels de traitement d’images. On doit utiliser une monture équatoriale pour suivre le mouvement des étoiles, mais à la moitié de la vitesse sidérale. Le temps de pose maximal sera le double du temps de pose préconisé par la règle NPF. Grace à cet artifice, le paysage lointain ET les étoiles seront globalement nets, même si d’une photo à l’autre les étoiles se déplaceront par rapport au paysage. Notez que le paysage proche souffrira d’un flou de mouvement, d’autant plus qu’il sera proche de vous et sur les bords de l’image. C’est pourquoi cette technique est surtout utilisable avec les cadrages sur des paysages lointains et des focales de 24 m ou plus. Comme le paysage va lentement pivoter, l’utilisation des logiciels comme Sequator ou Starry Landscape Stacker ne sera pas possible directement car ils s’attendent à ce que le paysage soit fixe. C’est pourquoi il faut commencer par aligner les images sur le sol. 1. Ouvrir toutes les photos depuis Photoshop. Camera RAW se lance et s’ouvre sur la première photo du groupe. Régler les couleurs, contraste, niveaux, etc. comme vous le souhaitez. Vous pouvez corriger le vignettage et le chromatisme de l’objectif MAIS EN AUCUN CAS corriger les déformations, cela générerait un moiré très disgracieux à l’empilement. 2. Une fois les bons réglages trouvés, synchronisez toutes les images avec ces réglages. 3. Cliquez maintenant sur Terminé (et non pas sur Ouvrir). Cela va générer les fichiers des réglages pour chaque photo. 4. Dans Photoshop, allez dans Fichier > Scripts > Chargement des fichiers dans une pile. Contentez vous d’ouvrir simplement les fichiers sans les aligner. Les fichiers s’ouvrent chacun dans un calque séparé. 5. Retirez les traces d'avions et de satellite sur chaque image individuelle, c'est bien plus efficace et rapide à ce moment que de le faire sur l'image finale. 6. Pour chaque calque, ajoutez un masque de fusion et masquez le ciel. Inutile d’être très précis. 7. Sélectionnez tous les calques et aligner les avec la commande Edition > Alignement automatique des calques. Utilisez le mode « automatique » mais ne corrigez pas la distorsion (avec les grands angles ça donne des choses bizarres). 8. Après un temps de calcul conséquent, tous les calques seront alignés sur le sol. Supprimez tous les masques de fusion. 9. Sauvez chaque calque dans un fichier avec Fichier > Exportation > Exporter les calques dans des fichiers. Choisissez le format TIF 16 bits en conservant le profil ICC. On se retrouve dans le Cas 1, mais avec des temps de pose admissibles doublés et sans flou excessif. Vous pouvez maintenant aligner et empiler ces images avec Sequator ou Starry Landscape Stacker puis avec un logiciel de photo pour le reste. Poses séparées : sol sans suivi, ciel avec suivi C’est la technique la plus complexe. Elle n’est pas à la portée des débutants en traitement d’images. Il est nécessaire de bien maîtriser les techniques de calques et des masques dans votre logiciel de traitement d’images. Vous êtes prévenus ! Afin de faciliter la phase de post traitement, éviter - dans la mesure du possible - de cadrer dans votre paysage des zones boisées, des structures aérées (pylônes, bâtiments resserés...) car ils compliqueront sérieusement le travail de détourage (cf. étape 4 de l'assemblage ciel/paysage). On prend une première série d’images en cadrant le sol, sans mettre en marche la monture astronomique. Puis on prend une deuxième série pour le ciel, en recadrant éventuellement l’image vers le haut afin de capter plus de ciel. Il faut cependant garder suffisamment de paysage pour pouvoir ajuster correctement les deux séries l’une à l’autre. La série du sol sera exposée de façon à bien distinguer les détails du paysage. Idéalement il est préférable de faire cette série pendant l’heure bleue ou pendant le crépuscule ou l’aube, de façon à avoir un léger éclairage naturel sur le paysage. En général il n’est pas utile de prendre des darks sur cette série car on a plein de signal. La série du ciel sera exposée pour maximiser le signal, ce qui est possible grâce à la monture qui va compenser la rotation de la Terre. L’augmentation du temps de pose permet de fermer un peu l’objectif et de le régler à une ouverture qui minimise les aberrations optiques (chromatisme, coma…) et le vignettage. Par exemple je ferme le Sigma Art 14/1.8 à f/2.2 pour quasiment supprimer la coma. On peut aussi baisser les ISO. Attention à ne jamais surexposer les zones du ciel, surtout celles impactées par la pollution lumineuse, ou certaines nébuleuses. Avec les grands angles (24 mm ou moins), il est difficile voire impossible de faire des flats corrects. Vous devez en revanche faire des darks. Au sujet des flats en grand angle Avec un grand angle, faire des flats devient problématique car le champ couvert par l'objectif est très large. L'écran à flat doit non seulement bien recouvrir tout le champ cadré mais aussi assurer une lumière uniforme, autant au centre de l'image que sur les bords. Or comment faire un écran à flat qui assure cette uniformité ? L'objectif voit les rayons venir dans un large secteur de sphère devant lui, il faudrait donc que l'écran à flat soit sphérique pour que les rayons lumineux arrivant au centre de l'image aient la même intensité que ceux qui arrivent des bords. Si on utilise un écran à flat plan, le trajet optique des rayons situé au centre de l'image sera plus court que celui des rayons qui arrivent des bords. Ces derniers seront donc plus sombre, non pas à cause du vignettage, mais à cause de cet écart de distance. Le flat obtenu ne corrigera pas correctement le vignettage et corrigera de façon excessive les bords de l'image qui apparaîtront donc plus clairs. Voici un exemple. J'ai pris, de jour, une photo d'un paysage avec un 14 mm sur un plein format. L'image est très vignettée. J'ai ensuite fait des flats avec un écran à flat de format A5 posé au plus prêt de l'objectif (sur son pare soleil). Les photos ci dessous montre le résultat : - en haut à gauche, la photo non corrigée - en haut à droite, la photo corrigée avec le profil d'objectif dans Adobe Camera Raw - en bas à gauche, le flat utilisé - en bas à droite, la photo corrigée avec le flat (j'ai utilisé Sequator) On constate que la correction apportée avec le profil de l'objectif est parfaite, alors qu'avec le flat manuel, les bords sont sur-corrigés. Sachant que faire des flats impose un matériel spécifique (écran à flat, batterie...), un post traitement particulier, et du temps, autant ne pas en faire du tout et laisser faire la correction du profil de l'objectif ! Traitement de la série du sol (sans suivi) Ce traitement vise à augmenter le rapport signal sur bruit. Si de la flexion, des vibrations ou des facteurs extérieurs ont provoqué un déplacement de l’axe de visée, on peut aussi profiter de cette étape pour réaligner les images. 1. Ouvrir toutes les photos depuis Photoshop. Camera RAW se lance et s’ouvre sur la première photo du groupe. Régler les couleurs, contraste, niveaux, etc. comme vous le souhaitez. Vous pouvez corriger le vignettage et le chromatisme de l’objectif MAIS EN AUCUN CAS intervenir sur la géométrie (correction des déformations de l’objectif, redimensionnement, pivoter), cela générerait un moiré très disgracieux à l’empilement. 2. Une fois les bons réglages trouvés, sélectionnez toutes les images dans le bandeau en bas, puis synchronisez toutes les images avec ces réglages. 3. Cliquez maintenant sur Terminé (et non pas sur Ouvrir). Cela va générer les fichiers des réglages pour chaque photo. 4. Dans Photoshop, allez dans Fichier > Scripts > Chargement des fichiers dans une pile. Contentez-vous d’ouvrir simplement les fichiers sans les aligner. Les fichiers s’ouvrent chacun dans un calque séparé. Si vous n’avez pas besoin d’aligner les photos, passez directement à l’étape 8. 5. Pour chaque calque, ajoutez un masque de fusion et masquez le ciel. Inutile d’être très précis. 6. Sélectionnez tous les calques et aligner les avec la commande Edition > Alignement automatique des calques. Utilisez le mode « automatique » mais ne corrigez pas la distorsion (avec les grands angles ça donne des choses bizarres). 7. Après un temps de calcul conséquent, tous les calques seront alignés sur le sol. Supprimez tous les masques de fusion. 8. Sélectionnez tous les calques et convertissez-les en objet dynamique avec la commande Calque > Objets dynamiques > Convertir en objet dynamique. Cette opération va durer très longtemps. 9. Calculez la médiane avec la commande Calque > Objets dynamiques > Mode d’empilement > Médiane. 10. Aplatissez l’image avec la commande Calque > Objets dynamiques > Pixelliser Vous pouvez maintenant sauver la photo dans un fichier PSD que vous appellerez « sol ». Traitement de la série du ciel (avec suivi) Ce traitement vise à aligner les étoiles (et la Voie Lactée) et à augmenter le rapport signal sur bruit. Là, pour le coup, Photoshop ne fait généralement pas du bon travail. L’alignement des photos sur le ciel est souvent raté et quand on empile les photos ainsi alignées, on se retrouve avec une image peu convaincante. Heureusement il y a des alternatives, comme Sequator et Starry Landscape Stacker qui savent traiter les images contenant une partie de sol (ce n’est pas le cas des logiciels dédiés au ciel profond comme Iris ou Siril). Comme on traite des images avec assez peu de signal, il est préférable d’exploiter les darks et éventuellement les flats. Alignement avec Sequator ou Starry Landscape Stacker Si vous utilisez un PC, je vous recommande d’utiliser Sequator. Le tutoriel est ici. Je n’ai pas de Mac pour donner la procédure avec Starry Landscape Stacker. Pour les deux logiciels, inutile d’optimiser quoique ce soit pour le sol, il sera flou, concentrez-vous sur le ciel. Une fois l’image calculée, ouvrez la avec votre logiciel photo pour équilibrer les couleurs, contrastes… selon vos goûts et surtout selon votre expérience, puis sauvez le résultat sous le nom ciel.tif. Assemblage du ciel et du paysage Vous avez deux images, l’une avec le paysage terrestre, l’autre avec le ciel. Il faut les assembler pour retrouver le paysage de nuit que vous avez photographié. Dans Photoshop ou n’importe quel logiciel photo gérant les calques : 1. Ouvrez chaque image dans un calque séparé. Le calque « ciel » sera sous le calque « sol ». 2. Augmentez la taille de la zone de travail vers le haut pour donner de la place au ciel. 3. Réglez la transparence du calque sol à 50% environ, pour voir le ciel en dessous et déplacez le ciel pour que le sol (à peine) visible (car il est flou) soit à peu près aligné sur le sol net : 4. Masquez le ciel sur l’image du sol. C’est la partie la plus délicate, surtout si des éléments très détaillés du paysage, comme des arbres ou des pylônes électriques, des bâtiments, etc., se détachent sur le ciel. Il faut être très méticuleux. Plein de tutoriels existent sur le net pour le masquage des zones complexes d’images de paysages de nuit, mais la plupart, sinon tous, sont en anglais. 5. Le résultat est généralement horrible, le sol flou présent sur l’image du ciel bavant intégralement au-dessus de l’horizon. 6. Il faut alors un peu pivoter le calque du ciel. Le pivotement n'est pas tricher avec la réalité à condition de faire en sorte que la Voie Lactée se trouve quelque part entre ses positions extrêmes de la première à la dernière image de la série : À moins de passer beaucoup de temps (et en plus ce n'est pas simple à faire) à recouvrir les zones floues du paysage à coup de tampon de duplication, vous avez la possibilité de déplacer le ciel vers le bas de quelques dizaines de pixels pour que les zones souillées par l’image floue du sol, disparaissent sous l'horizon. Là pour le coup, on tord la réalité, et il faut donc le faire avec mesure au risque de fabriquer une chimère. L’alternative "pure" est la pose unique en suivant la règle NPF, mais il faudra oublier tous les détails dans la Voie Lactée et dans le paysage. 7. Souvent il est possible que certaines zones ne soient pas dissimulables, par exemple à droite sur cette image. On n’a pas d’autre choix que de recadrer l’image pour éliminer cette partie. Certains n’hésitent pas à redimensionner le calque ciel pour faire sortir les zones floues hors du cadre, mais c’est trop déformer la réalité, je ne préconise donc pas du tout cette façon de faire. 8. S’il reste des traces de sol flou sur l’image du ciel que vous ne pouvez pas masquer par le sol net, vous pouvez aussi utiliser le tampon de duplication (manuel ou automatique) pour les effacer. Il faut être très habile pour que l’intervention ne soit pas visible. 9. Ajustez les réglages de luminosité/contraste/couleur/etc. des deux calques pour qu’ils soient bien homogènes l’un par rapport à l’autre. Avoir un ciel très sombre sur un paysage de jour n’est pas naturel du tout, l’inverse non plus. Évitez aussi de saturer les couleurs, ou de forcer la luminosité et le contraste de la Voie Lactée. Restez réalistes, à moins de faire de l'art : C’est là que votre habileté à manipuler les images avec votre logiciel de retouche photo préféré sera la plus utile et ce n’est pas un simple tutoriel qui peut donner la recette miracle… il faut expérimenter maintes voire moulte fois. N’hésitez pas à utiliser des filtres comme ceux de la Nik Collection (surtout Viveza et DFine), ou encore HLVG… 10. Une fois le résultat acceptable, aplatissez les calques. Recadrez l’image pour supprimer les bords remplis d’artéfacts, et exportez l’image dans le format qui vous convient pour sa diffusion. Résultat final Voie Lactée au dessus du Mont Blanc depuis le col de Joux-Plane, Haute Savoie, un soir d'août. Photo Fred_76 : -

Bonjour à tous, J'ai en projet de faire un module basé sur Arduino qui réalise 2 fonctions : intervalomètre et dithering entre les poses. Il est destiné à être installé sur une monture ayant une entrée ST4. Pas d'ordinateur, pas de grosse batterie, juste un écran LCD, quelques boutons et 3 câbles pour brancher le tout (alim, APN et monture). Alors je vois certains qui me diront : pourquoi seulement ça et pas d'autoguidage ? La réponse est que : je veux du simple. On pose la monture, on fait la mise en station, on cadre et on shoote. Pas de prise de tête avec une caméra d'autoguidage, la recherche d'étoiles guide et les ajustements d'autoguidage & co. Par contre le dithering est absolument nécessaire pour faire des photos potables. La solution doit prendre en compte le dithering en AD uniquement vu que les montures auxquelles il est destiné n’ont pas de motorisation en DEC. Il ne me reste qu'à bricoler le tout ! Mais si d'autres ont déjà fait ce type de montage, histoire de ne pas réinventer le fil à couper le beurre, c'est l'occasion d'en parler ici 😉 Les paramètres à prendre en considération sont : Optique et acquisition - ouverture de l'optique - focale de l'optique (en mm) - taille des photosites du capteur (en µm) Monture - facteur de sur/sous vitesse ST4 (généralement 0,5 mais ça peut être paramétré différemment selon les montures et le choix sur la raquette, par exemple 0.25, 0.75, 1.00 *) - nombre de pixels de dithering Avec ces paramètres on peut calculer : - la durée maximale de dithering (cf. détails dans mes réponses plus bas) Le protocole ST4 fonctionne en tout ou rien. Donc si on donne l'ordre d'aller plus vite en AD, la monture va simplement tourner plus ou moins vite (de 1x ou 0x la vitesse sidérale généralement, mais certaines montures permettent d'avoir un contrôle sur cette vitesse depuis la raquette) jusqu'à ce qu'on arrête de donner l'ordre. On peut donc juste contrôler la durée du dithering. Ensuite on saisi les paramètres de la prise de vue - délai avant de lancer la séquence (en s) - nombre de poses - durée d'une pose (en s) - attente entre la fin du dithering et la pose suivante (en s), ça permet de laisser le temps à la monture de se stabiliser - nombre de poses entre deux dithering - temps d'attente après la levée du miroir avant de prendre la photo (dans le cas où on a activé l'option sur son boitier) Toutes les valeurs devront être stockées pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Développements ultérieurs possibles : - dithering en AD+DEC => cela dit, comme le Dithermeter est surtout destiné aux petites montures ultraportables qui ne suivent qu'en AD, ce n'est pas du tout la priorité. - enchaîner des séries avec des temps de pose différents => mais ça risque de compliquer inutilement l'interface... pas prioritaire non plus - capteur de proximité pour n'allumer l'écran LCD que lorsqu'on est à côté du boitier, histoire d'économiser les batteries => j'ai reçu le capteur VL53L0X, la carte mère a déjà les trous prévus pour le brancher, yapuka programmer et tester, cela dit cette puce microscopique impose un driver énorme pour l'Arduino et prend beaucoup de place en mémoire... Voilà ! A+ Fred

-

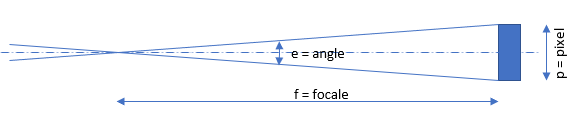

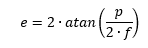

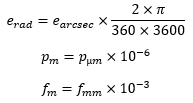

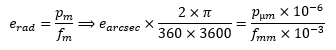

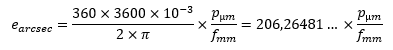

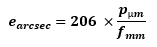

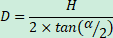

Pourquoi l’échantillonnage est égal à 206 p /f ?

un sujet a posté Fred_76 dans Tutos et Astuces de Paysages de nuit

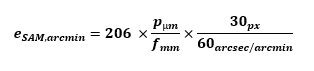

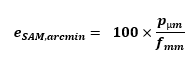

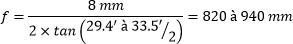

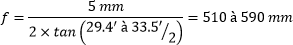

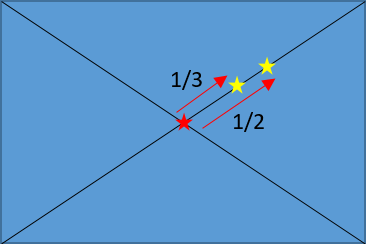

Pourquoi l’échantillonnage est égal à 206 p /f ? Des colistiers se demandent parfois d’où sort ce chiffre de 206 dans la formule qui donne l’échantillonnage d’un capteur en fonction de la taille des pixels et de la focale de l’optique. La réponse est simple : parce que la 206 était une bagnole vraiment cool. C’est bon, vous êtes satisfait ? Non… En fait il y a une explication mathématique mais elle est bien moins cool. La voilà quand même. C'est juste de la trigonométrie de base et un peu de conversion d'unités. Tout d'abord voici le schéma qui montre le principe : L’angle e que voit un pixel de dimension p derrière une optique de focale f est : Ici e est exprimé en radian, p et f dans la même unité de longueur (normalement en mètre) et atan est la fonction arc tangente. Comme p est généralement très petit devant f, le ratio p/2f est proche de zéro. On peut alors simplifier l’expression car atan x est quasiment égal à x quand x tend vers zéro. Il reste alors l’expression : Mais ici, e est toujours exprimé en radian et p et f en mètres. Or on a plutôt l'habitude d'exprimer e en seconde d’arc, p en micron et f en millimètre. Il faut convertir : On a donc : d'où : que l’on s'empresse d'arrondir parce que les décimales ici n’ont aucun sens pratique et on trouve la bagnole très cool : CQFD Gamme de tramage dans la Console SAM/SA L'application qui permet de piloter la Star Adventurer Mini et la Star Adventurer 2i permet la saisie d'un paramètre appelé 'Gamme de tramage'. C'est ce paramètre qui permet de faire du dithering. Il est vraiment IMPORTANT de l'activer. Mais quelle valeur faut-il saisir car le manuel n'en parle pas du tout ? La pratique montre qu'il faut largement exagérer le dithering pour qu'il soit efficace sur ces montures. On estime que 30 pixels de décalage est suffisant. La valeur à saisir dans l'application est en minutes d'arc : Finalement il suffit de retenir la formule simple, valable uniquement pour la SAM et la SA 2i dans l'application Console SAM/SA : (j'ai pas mis 103 parce que la Peugeot 103 n'était pas cool comme mob). -

Bonjour, Il semble que Sky Watcher soit sur le point de sortir une deuxième version de sa célèbre petite monture "Star Adventurer". Elle porte le nom de Star Adventurer 2i. Voici une revue par un australien : On ne la trouve pour le moment qu'en Australie à partir du mois de septembre 2020 : https://skywatcheraustralia.com.au/product/star-adventurer-pro-2i-pack/ En améliorations on trouve : - le Wifi : une très bonne idée car le paramétrage de la 1ère du nom était vraiment bizarre, surtout avec le firmware avancé - un illuminateur polaire intégré : on pourra se passer de l'espèce de machin à clipser qui ne demandait qu'à tomber ou à être perdu... Comme la précédente version, Skywatcher la vend pour des focales allant jusqu'à 300 mm et 5 kg de charge utile (si équilibré avec contrepoids). Mais il est recommandé de ne pas dépasser 3-4 kg si on veut des chances de faire des belles photos sans endommager la monture. Côté prix, elle est vendue à 729 dollars australiens en version "pro" (c'est à dire avec contrepoids, queue d'aronde en L, base équatoriale), soit environ 450 €, contre 370 € pour la Star Adventurer "mk I" avec le même équipement chez Optique Unterlinden. Çà fait donc 80 € de plus mais juste pour le Wifi et l'illuminateur polaire, c'est cher payé ! J'espère qu'il y aura d'autres améliorations dans cette nouvelle version, par exemple, le dithering depuis l’app (on peut le faire avec sa petite soeur SAM, ou avec la SA mais avec un firmware avancé pas facile d’utilisation), une amélioration de l'erreur périodique (SA 1 = environ +/- 45"), la possibilité de régler la VSF, une base équatoriale plus aboutie (mais ça ne semble pas le cas). Quelques images : A+ Fred

-

Comment fonctionne le dithering avec la Star Adventurer Mini ? On est en droit de se poser la question puisque depuis la version 3.10 du firmware de la SAM, une option "Gamme de tramage" (dithering) est apparue dans la SAM Console. Or rien n'est détaillé dans le manuel, dans le texte accompagnant la mise à jour ou encore sur les sites de Skywatcher. Après avoir posé la question à de multiple reprises, voici la réponse de Sky Watcher : Et la traduction en français : En gros voici ce que cela fait. La première photo est prise normalement. Un décalage en + ou en - est appliqué aléatoirement par rapport à la position théorique de la seconde photo. Il se fait dans l’intervalle de temps qui sépare la première de la deuxième photo. Un autre décalage en + ou en - est appliqué aléatoirement par rapport à la position théorique de la troisième photo. Et ainsi de suite. Ils ne précisent pas comment calculer la valeur à entrer dans la case "Gamme de Tramage (Arcmin)", ni combien de temps cela prend à la monture pour se déplacer et se stabiliser pendant et après un dithering, donc combien de temps il faut laisser entre deux poses. Je n'ai pour l'instant pas de réponse à ces questions. Alors ce qui suit est à prendre avec précaution... Si l'on considère un dithering de +/- 10 pixels sur la photo, la formule qui permet de calculer la valeur à entrer est : d (arcmin) = 35 x p (µm) / F (mm) Par exemple avec un Canon 500D (p = 4.68 µm) et une focale de 150 mm, il faudrait saisir 35x4.68/150=1.1 minutes d'arc qu'on arrondira à 1 minute d'arc (c'est la plus petite valeur qu'on peut saisir). edit : Après pas mal d'essais, je me suis rendu compte que le dithering ne commençait vraiment à donner des résultats qu'à partir de 4'. En dessous, ce n'est pas convaincant. Testé avec 135 et 150 mm de focale. Donc il suffit de mettre la valeur 4 dans la case "Gamme de tramage" et de ne plus la changer. Si la monture s'arrête pour faire un dithering "en reculant" ou avance à 2 fois la vitesse sidérale pour aller "en avançant", il lui faut 4 secondes pour se décaler de 1 minute d'arc. Si le décalage précédent était à l'opposé du décalage à appliquer et les deux décalages au maximum de la valeur entrée, l'écart est égal à 2 fois la valeur saisie. On doit aussi laisser le temps à la monture pour qu'elle retrouve son équilibre après cette interruption ou accélération du suivi, disons 5 bonnes secondes. Il faudrait donc saisir un délai entre deux poses tel que : t (s) = 8 x d (arcmin) + 5 s edit : j'ai constaté que 4 secondes d’intervalle entre deux poses était suffisant, pour un dithering de 4'. Par exemple, pour le Canon 500D avec 150 mm de focale, il faudrait saisir un intervale entre poses de 8x1+5=14 s. On arrive rapidement à des valeurs très importantes si la focale est faible et les pixels sont gros, et on fini par perdre beaucoup de temps à attendre le dithering. Il faut donc peser le pour et le contre. En pratique, on à du mal à distinguer le bruit "télégraphique" sur les focales inférieures à 100-150 mm, inutile d'activer le dithering. Ca ne devient nécessaire que pour les focales supérieures à 150-200 mm (et encore...).

-

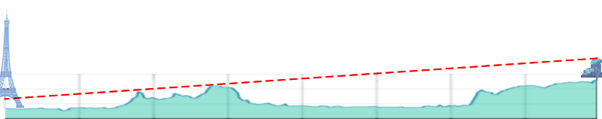

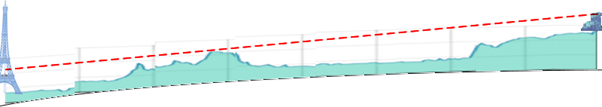

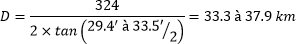

Tutoriel : la Lune aussi grosse que la Tour Eiffel

un sujet a posté Fred_76 dans Tutos et Astuces de Paysages de nuit

Prendre une photo de la Tour Eiffel contenue dans la Lune, possible ou non ? L'idée de cet article n'est pas de faire cette photo, qui n'est qu'un photomontage à la va-vite, mais de cadrer quand la Lune à la même taille que la Tour Eiffel. Où se placer, quelle focale utiliser, quand prendre la photo ? À quelle distance se placer ? La Tour Eiffel mesure 324 m à la pointe de son antenne. La Lune mesure entre 29.4 et 33.5 minutes d’arc (angle apparent). Il faut se placer à une distance telle que : Où : · H est la hauteur de l’objet qui doit faire la même taille apparente que la Lune · α est l’angle apparent de la Lune · D est la distance à laquelle il faut se placer Avec les données indiquées on a : La Lune se couchant vers l’Ouest, l’un des meilleurs endroits où se placer serait en haut d’une des attractions de Disneyland Paris à 35 km de la Tour Eiffel, idéalement depuis la Tour de la Terreur qui culmine à 66 m, ou d'une autre attraction plus basse mais à la vue dégagée vers Paris. Malheureusement, le relief sur le chemin remonte trop pour voir le bas de la Tour Eiffel, on ne la verra au mieux qu’à partir du 1er étage. Ci-dessous le relief simulé par le site Geoportail.gouv.fr. Mais cette simulation ne tient pas compte de la rotondité de la Terre. Plus on est éloigné, plus l’objet observé disparaît sous l’horizon. La hauteur masquée se calcule assez facilement avec la relation : Où : · D est la distance à l’objet, en m · R⊕ est le rayon de la Terre = 6 371 000 m · L est la hauteur masquée sous l’horizon, en m À 35 km de distance, les objets « s’enfoncent » donc en apparence de 94 m. À l’exception des platistes, on ne verra la Tour Eiffel qu’au-dessus de son 1er étage. La réalité est légèrement différente à cause de la réfraction atmosphérique qui peut faire « remonter » les objets lointains au-dessus de l’horizon. Il peut aussi y avoir des immeubles et arbres entre les deux points qui masquent la vue, Geoportail ne donne que le relief naturel. Bref, il est important de faire des repérages sur place pour vérifier que le point de vue est correct. Par exemple depuis la Cabane des Robinson, on voit bien la Tour Eiffel, mais comme la cabane n'est qu'à 25 m de haut, on voit moins bien la tour que depuis un endroit plus élevé : (extrait d’une photo de Maxfan, 2012) Malheureusement, une antenne téléphonique a été construite dans l’axe, comme le montre cette photo plus récente prise à peu près du même endroit : (extrait d’une photo de Jeff Lang, 2016) Le Panoramagique offre lui aussi une vue sur la Tour Eiffel. Il existe des bâtiments des les villes voisines capables d'avoir un point de vue plus dégagé. À vous de les chercher ! Quelle focale utiliser ? Prenons par exemple le boitier Nikon D850 avec ses 45 megapixels (capteur plein format de 8256x5504 pixels). Pour que la Tour Eiffel (ou la Lune) occupe le tiers de l’image en orientation paysage, soit 8 mm sur le capteur, ou 1835 pixels, il faut une focale telle que : Où : · h est la taille de l’objet sur le capteur · α est l’angle apparent de l’objet vu depuis l’endroit où la photo est prise · f est la focale à utiliser C’est beaucoup mais pas impossible. Cela impose d’utiliser un téléobjectif allant jusqu’au moins 500 mm de focale auquel on ajoute un doubleur. Le Canon 7D mk II a un capteur APS-C de 15x22.4 mm pour 5472x3648 pixels. La focale requise pour que la Lune occupe le tiers de l’image, ou 1216 pixels (donc 15/3=5 mm sur le capteur) est donc : Un téléobjectif allant jusqu’à 600 mm de focale suffirait, mais l’image serait moins résolue (1216 px contre 1835 avec le D850). Quand prendre cette photo ? PhotoPills calcule les créneaux suivants, et voici quelques simulations : 3 janvier 2020 à 0h35, le quartier de Lune sera à moitié derrière la Tour Eiffel 5 mai 2020 à 5h38, presque pleine au-dessus de la Tour Eiffel 11 mars 2020 à 8h19, presque pleine Lune en haut de la Tour Eiffel 8 août 2020 à 11h14, 3 quart au-dessus de la Tour Eiffel 29 octobre 2020 à 4h49, presque pleine Lune au-dessus de la Tour Eiffel 12 novembre 2020 à 16h11, ce sera un fin croissant juste derrière la Tour Eiffel 2 février 2021 à 10h44, lune au ¾ centrée en haut de la Tour Eiffel 25 août 2021 à 09h57, la Lune sera presque pleine et derrière la Tour Eiffel 19 mars 2022 à 07h38, la Lune sera presque pleine et derrière la Tour Eiffel 17 décembre 2022 à 13h31, quart de Lune au-dessus de la Tour Eiffel 9 mars 2023 à 8h08, la Lune sera presque pleine et derrière la Tour Eiffel 15 mai 2023 à 16h25, croissant en haut de la Tour Eiffel 5 août 2023 à 10h59, donc dans la journée, et la Lune sera aux ¾ et au-dessus de la Tour Eiffel Malheureusement aucune de ces dates ne se passe de nuit dans les 5 minutes qui suivent chaque heure du coucher du Soleil jusqu'à 1h05 du matin, on ne pourra donc pas cadrer la Lune avec la Tour Eiffel scintillante. Il reste à : avoir une bonne météo éventuellement avoir l'autorisation du parc pour photographier pendant les heures de fermeture... Et depuis l'Ouest parisien ? En se plaçant à l’Ouest de la Tour Eiffel, on obtient un beau panorama depuis les coteaux de Chènevière / Mézy-sur-Seine. La route d’Apremont semble un bon spot d'après Google Street View. De là, on peut voir la tour Montparnasse, la Tour Eiffel et l’ensemble des gratte-ciel de la Défense. (Photo 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Général des Yvelines) La Tour Eiffel se trouve à 35 km. Les dates où la Lune se lèvera sur la Tour Eiffel sont : 5 novembre 2019 à 15h14 30 décembre 2019 à 11h47 21 mars 2020 à 6h19 19 décembre 2020 à 12h35 5 mai 2021 à 4h40 5 novembre 2021 à 8h24 30 décembre 2021 à 4h45 29 mars 2022 à 7h07 19 juin 2022 à 1h45 26 octobre 2022 à 9h44 20 décembre 2022 à 5h07 11 mars 2023 à 23h37 -

Tutoriel : faire la mise au point de nuit

un sujet a posté Fred_76 dans Tutos et Astuces de Paysages de nuit

Tutoriel – Faire la mise au point de nuit On retrouve souvent la question « Comment fait-on la mise au point de nuit pour photographier la Voie Lactée ? ». Plein de mauvaises réponses sont proposées « utilise le repère infini de l’objectif », « règle toi à l’hyperfocale », « fait la mise au point de jour sur un objet éloigné, scotche l’objectif et attend la nuit »… En général, le résultat sera loin d’être optimum et la photo manquera vraiment de peps. Ce papier tente de fournir une procédure détaillée pour obtenir la meilleure mise au point possible. Cette procédure vous garantit d’avoir la meilleure mise au point possible à l’infini pour avoir des étoiles bien définies. Si vous cadrez un paysage en premier plan, celui-ci ne sera pas nécessairement net. J’en parle en seconde partie. Faire une vraie mise au point à l’infini Régler la luminosité de l’écran au maximum Ne conserver ce réglage que pour la mise au point et le cadrage. Dès que ces étapes sont effectuées, réglez la luminosité de l'écran au minimum, sinon en plus de vous cramer les yeux à chaque fois que vous regardez l'écran, vous aurez l'impression que vos photos sont bien exposées alors qu'elles seront sous exposées. Activer la Simulation d’exposition (quand c'est possible, voir nota ci-dessous) Cela permet à l’image affichée sur le LiveView d’être approximativement aussi lumineuse que ce que les réglages pose/ouverture/ISO le permettent. Nota : ce réglage n'est pas possible avec les boîtiers grand public, comme les Canon à 2, 3 et 4 chiffres (ex. 70D, 500D, 1300D...), elle est dans ce cas est toujours activée. Si vous avez un boitier plus haut de gamme, il est possible que la simulation d'exposition ne soit pas activée par défaut (Canon 6D par exemple). Régler les ISO, temps de pose et ouverture au maximum Par exemple sur un Canon 6D, monter à 12800 ISO, 30 s et sur un objectif f/2.8, mettre l’ouverture à f/2.8. L’idée est d’avoir l’image la plus lumineuse possible à l’écran du LiveView. Si l’image est trop lumineuse (à cause de la pollution lumineuse), baisser les ISO. Attention avec les objectifs à ouverture manuelle : régler dès ce stade l’ouverture à la valeur de vos futures prises de vues, car il ne faut plus toucher à l’objectif une fois la mise au point effectuée. Vérifier que l’objectif est bien en mode « mise au point manuelle (MF) » et désactiver la stabilisation. Placer la bague de mise au point l’objectif sur le repère infini C’est pour avoir une assez bonne approximation de la mise au point. On l’affinera plus tard. Viser à l’œilleton une étoile ou une planète lumineuse (mais pas la Lune !) peu importe sa position dans le ciel, elle ne sert qu’à faire la mise au point. Lancer le Live View sans zoomer. Chercher l’étoile visée. Il faut bien la centrer sur l’image. Affiner la mise au point pour qu’elle paraisse bien nette. Grossir le Live View x5 et rectifier la mise au point Grossir le Live View x10 et rectifier la mise au point Lorsque la focale de l'objectif est supérieure à environ 35 mm, vous pouvez essayer de viser Jupiter. Lorsque la mise au point est correcte, vous distinguerez alors les satellites galiléens en chapelet autour de la planète. Si vous avez des problèmes de vision, et donc du mal à voir l'étoile sur l'écran, n'hésitez pas à utiliser une loupe, les autres peuvent s’en passer. En ce qui me concerne, comme je deviens de plus en plus bigleux, il va falloir que j'investisse dans une petite loupe de poche. Une loupe éclairée permet aussi d'illuminer temporairement les boutons de l'appareil photo. Voilà, la mise au point est faite, il reste à : Cadrer le paysage Remettre la luminosité de l’écran à la valeur la plus faible Régler les ISO, temps de pose et ouverture aux valeurs souhaitées. Tant que vous ne touchez pas à votre objectif, il y a peu de chance que la mise au point change. Cela peut cependant arriver quand il y a une forte variation de température, disons de plus de 5-6°C, surtout avec les longues focales (>200 mm), il faut penser à refaire la mise au point régulièrement. Attention aux téléobjectifs à pompe qui ont souvent tendance à bouger tous seuls quand l’objectif est dirigé vers le haut ou vers le bas. Si cela arrive, il faut recommencer la procédure de mise au point. Comment faire avec les objectifs qui ont de fortes aberrations Certains objectifs présentent de fortes aberrations optiques (sphéricité, coma...) et si une étoile parait bien nette au centre, plus on s'en éloigne, plus les étoiles sont déformées, jusqu'à devenir de la bouillabaisse dans les angles. C'est souvent le cas avec les Samyang/Rokinon. Il est alors préférable de ne pas ajuster la mise au point au centre de l'image, mais environ au tiers ou à la moitié d'une diagonale partant du centre. De cette façon, l'image paraîtra plus homogène, même si les étoiles du centre ne seront pas parfaitement nettes. Il faudra tester car cela dépend de l'objectif. Faire la mise au point du paysage Le paysage n’est généralement pas à l’infini, surtout si des objets placés à quelques mètres de vous sont cadrés dans la photo. Dans cette situation, vous devrez prendre une série d’images pour le ciel, en suivant la procédure de mise au point à l’infini déjà expliquée, et une seconde série avec la mise au point sur le paysage. Vous combinerez ensuite les deux en post traitement en « focus stacking ». Pour faire la mise au point, reprendre les étapes 1 à 4 ci-dessus, puis : Placer la bague de mise au point approximativement à la distance de votre objet sur lequel doit être faite la mise au point, servez-vous de l’échelle de distance. Éclairer l’objet du paysage avec une torche puissante. Lancer le Live View, zoomer au maximum, et ajuster la mise au point manuellement La mise au point est maintenant faite, vous pouvez changer les réglages ISO, pose, ouverture à votre convenance, et affiner le cadrage. Ceux qui savent comment faire peuvent aussi faire la mise au point à l'hyperfocale. Pourquoi le réglage sur le repère infini de l’objectif n’est pas une bonne idée ? Quand on utilise la procédure décrite ci-dessus pour faire correctement la mise au point, on se rend compte qu’il suffit généralement d’une toute petite rotation de la bague de mise au point pour que la netteté soit perdue. Cette petite rotation est souvent si faible que la précision de gravure de l’échelle des distances sur l’objectif n’est vraiment pas suffisante. De plus les tolérances de fabrication et de calibration des objectifs font que le repère infini est très rarement au bon endroit. Il s’agit cependant d’une bonne valeur de départ pour avoir une image « à peu près nette » avant d’affiner la mise au point. Par contre, l’échelle de distance est généralement valable pour le paysage du premier plan. Pourquoi faire la mise au point de jour puis scotcher l’objectif n’est pas une bonne idée ? Le cerveau humain est plus tolérant sur la netteté d’un objet complexe comme un paysage que sur un ciel étoilé. Ainsi, alors que la netteté paraissait bonne de jour, il y a peu de chance qu'elle soit parfaite sur une étoile la nuit. De plus, scotcher l’objectif nécessite de toucher à la bague de mise au point, au risque de la bouger – et il ne faut pas grand-chose pour perdre la netteté. Enfin, vous allez probablement trimbaler votre appareil photo entre le réglage de jour et son utilisation de nuit, au risque là encore de bouger un peu la netteté. Pourquoi le réglage à l’hyperfocale n’est pas une bonne idée ? L’hyperfocale est une notion subjective. Tout repose sur la tolérance qu'ont l’œil humain et le cerveau pour déclarer qu’une image est nette ou floue. Cette tolérance est appelée « cercle de confusion » : un détail en théorie ponctuel, dont le diamètre sur le tirage (papier, écran) est inférieur à une certaine dimension sera considéré comme net. Évidemment plus on observe la photo de loin, plus ce cercle de confusion sera large. Au contraire, plus on observe la photo de près, plus il sera serré. Mais si le cerveau accepte qu’un détail d’un paysage ne soit pas exactement net, il n’en va pas de même avec les étoiles. Voilà pourquoi on ne parle pas d’hyperfocale avec les photos du ciel de nuit, le cerveau s’attend vraiment à y trouver des détails ponctuels, il faut donc que les étoiles soient le plus nettes possible. Par contre, vous pouvez très bien utiliser le réglage à l’hyperfocale pour le paysage du premier plan. Utilisation d'un masque de Bahtinov On peut utiliser un masque de Bahtinov pour aider la mise au point. J'en ai fabriqué un qui fonctionne plutôt bien À CONDITION d’avoir des focales supérieures à 40-50 mm environ (en dessous on ne voit pas les aigrettes). Le fil de discussion se trouve à ce lien. Le problème que j'ai rencontré est qu'il faut retirer le masque avant les prises de vues, et cela fait souvent bouger l'objectif même en faisant très attention. On perd tout l'intérêt du masque. Finalement je ne l'utilise jamais.