-

Compteur de contenus

4906 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

13

Tout ce qui a été posté par Moot

-

J'aurais fait la même chose que lui à sa place : il avait donné sa parole, et il a considéré que c'était malhonnête de la reprendre.

-

Avec quoi vous nettoyer vos capteurs de caméra et hublots ?

Moot a répondu à un sujet de Nature Photo dans Matériel général

Je ne serai pas le seul à répondre : Purosol® ! -

Bah, je ne sais pas si c'est parce que je gogolise et que j'ai un compte sur le metaworm, mais les spams que je reçois sont presque toujours complètement à côté de la plaque. Bref, leurs algorithmes de stupidité artificielle sont parfaitement au point.

-

Occaz vintage

Moot a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

C'est avec un kit de ce genre que j'ai fait mon premier télescope, un 90/900... -

Il y a ça, aussi. Plus simple, moins cher... https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/the-amazing-hyperstar-a-guide-to-optimize-perf-r3013

-

J'en demande trop chère ???

Moot a répondu à un sujet de Nature Photo dans Matériel astrophotographique

Rendement quantique plus faible, bruit de lecture (beaucoup) plus élevé, temps de lecture (très beaucoup) plus long... Ah oui, y en a plus, c'est bien au-dessus. -

Rassure-toi, le petit gland est peut-être appelé à devenir le roi de la forêt ! Blague à part, c'est surprenant, mais on peut très bien mettre au point un GoTo sur une monture azimutale en laissant de côté la possibilité de pointer "à la main" avec la raquette et les moteurs. Le GoTo demande d'avoir la fonction : Position (AD ; Dec) -> Position (Az, Alt) et Vitesses( Az ; Alt). Pour le pointage "à la main", il faut : Position (Az ; Alt) -> Vitesses (Az ; Alt), ce qui n'est pas la même fonction. J'ai bien peur qu'en fait, on ne la trouve pas "toute faite" : il faut donc passer par : Position (Az, Alt) -> Position (AD ; Dec). C'est un boulot supplémentaire pour le programmeur. N.B. : ces équations font intervenir aussi les coordonnées du lieu et le temps. Et bien sûr, azimut et altitude, quand on déplace "manuellement" se déduisent du nombre de pas effectués pas les moteurs.

-

Les vitesses de rotation (en azimut et en hauteur) dépendent de l'azimut et de la hauteur (et les deux vitesses dépendent des deux angles à la fois !). Par conséquent, pour que le suivi soit bon, l'unité centrale doit savoir à chaque instant quels sont l'azimut et la hauteur. Si la monture a été "synchronisée" (c'est à dire que l'unité centrale connaît le lien entre les coordonnées "monture" et les coordonnées célestes en fonction du temps ; on dit parfois "calibrée"), tout est pour le mieux. Mais comme il n'y a pas de capteur (en l'occurrence, des codeurs angulaires) pour informer l'unité centrale des mouvements que l'on ferait manuellement, elle n'est capable de se repérer que si elle a elle-même effectué les mouvements. Autrement dit, pour qu'une monture azimutale puisse assurer un suivi quand on pointe à la main, il faut des codeurs sur les deux axes (et un logiciel qui prend en compte leurs données ; je ne sais pas si celui du T.A. le fait). S'il n'y a pas de codeurs, les pointages doivent être obligatoirement effectués par le système de suivi, que l'on ne doit jamais débrayer. Je peux donner un exemple concret avec mon CPC : je dois faire ma calibration en laissant les deux axes embrayés, c'est à dire que pour passer de l'une des trois direction dans lesquelles je pointe pour calibrer à la suivante, je dois utiliser la raquette de commande et ce sont les moteurs qui déplacent le télescope. De cette façon, l'unité centrale sait de quels angles exactement les axes ont tourné. Et par la suite, pendant toute ma session d'observation, ça reste embrayé, tous les déplacements se font avec la raquette et les moteurs. Si j'avais l'idée de débrayer pour pointer plus vite manuellement et en visant au chercheur, je perdrais le GoTo et le suivi : je pourrais toujours pointer ce que je veux, ensuite, les moteurs ne tourneraient plus aux bonnes vitesses parce que l'unité centrale ne saurait plus quel est l'objet pointé, et ça se mettrait à dériver.

-

Une aurore orientale ? Sois beau et cesse de râler !

-

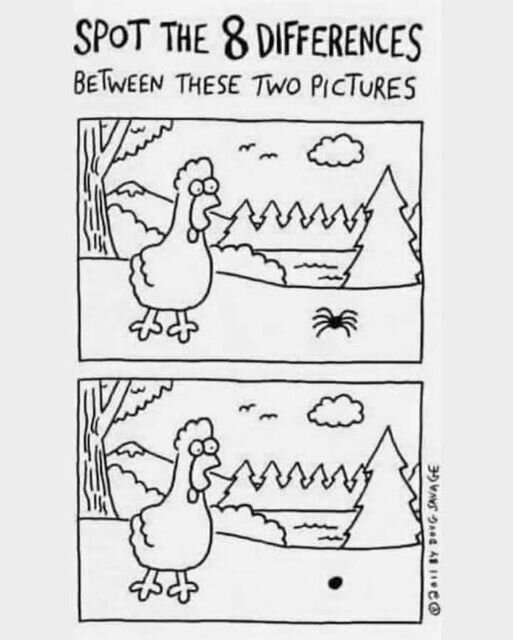

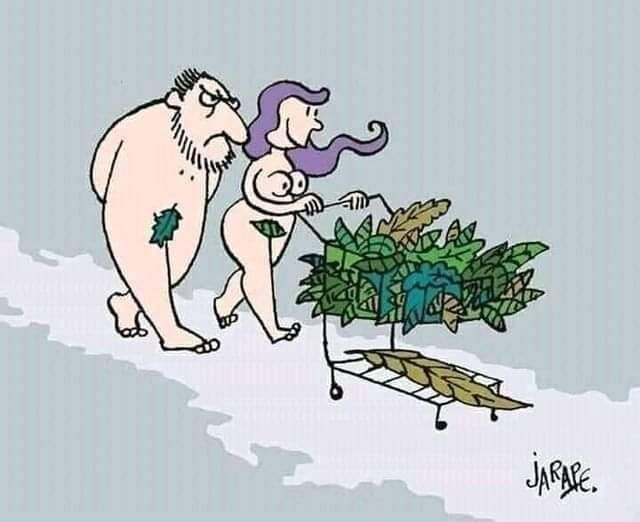

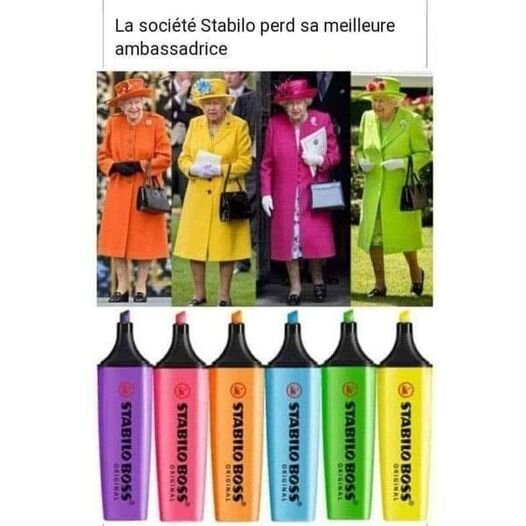

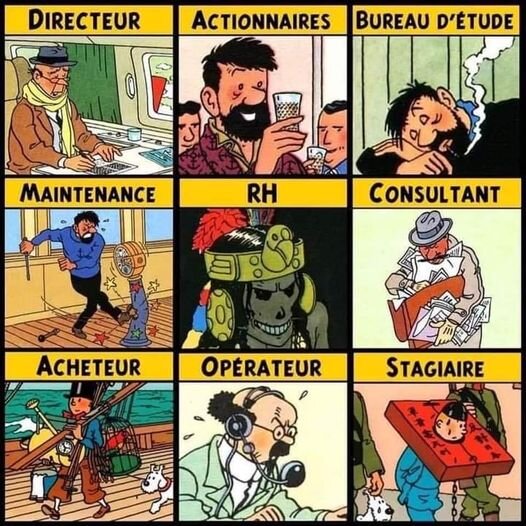

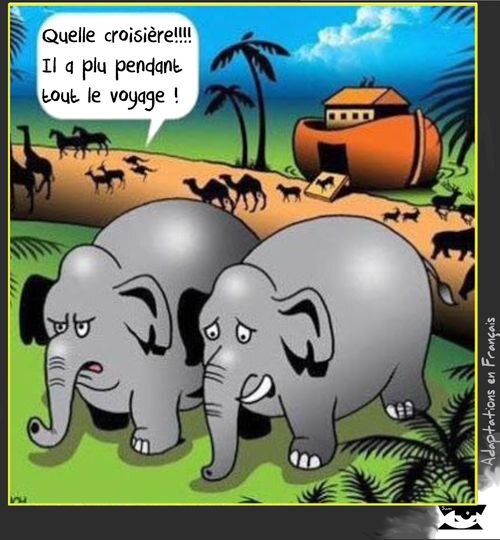

Quelques images rigolotes ou étranges... bis !

Moot a répondu à un sujet de RIGEL33 dans On fait une pause

-

C'est tendance, le "parquet" OSB ?

-

Besoin d'info sur les caméra refroidies

Moot a répondu à un sujet de Limenitis dans Matériel astrophotographique

Oui, tout à fait, ma fourche a langué (et c'était par écrit). Je corrige. J'ai bien mentionné la puissance de refroidissement à limiter. Quant aux paliers, je n'ai pas l'impression que cette fonctionnalité existe dans SharpCap, et il est rageant de devoir faire "à la main" ce qui est facile à automatiser. L'équation est simple : si on peut descendre à 35°C en-dessous de l'ambiante, quand il fait au-dessus de 25°C (possible lors d'une nuit en période de canicule), c'est mort. De plus, les fabricants donnent des valeurs optimistes, et cela suppose que les peltiers fonctionnent à pleine puissance, ce qui n'est pas recommandé pour leur survie à long terme. Le refroidissement par effet Peltier est bien pratique (pas de pièces mobiles susceptibles de se rompre, de se gripper, etc.), mais son efficacité baisse énormément quand on lui demande un écart de température croissant. Après, il existe des solutions "brutales" (carboglace pour les moins nantis et azote liquide pour les autres), et plus sophistiquées, avec le refroidissement Stirling (le mini-"cryocooler" qui pèse 1 kg, fonctionne sous 12V et est capable de descendre à -200°C ! On entre dans la technologie spatiale/militaire, et ce n'est pas pour toutes les bourses). -

Vague de nouvelles communes qui éteignent leur éclairage en 2022

Moot a répondu à un sujet de Manny1977 dans Lutte anti pollution lumineuse

Chuis content, ils vont éteindre la Tour Ficelle à 23h45 au lieu de 1h00. Ce n'est pas l'éclairage qui est le plus gênant, mais leur p....n de "phare" qu'ils étaient censés mettre hors-service après l'an 2000. -

Un rouleau de PQ pour estimer la qualité du ciel 🤔

Moot a répondu à un sujet de polorider dans Lutte anti pollution lumineuse

On a passé l'âge de faire dans un pot. Et puis même sans tube, il reste possible de regarder à-travers tout le rouleau, puisque le trou central existe toujours. Et c'est plus confortable (c'est tout doux autour, bien plus agréable que le carton). -

Besoin d'info sur les caméra refroidies

Moot a répondu à un sujet de Limenitis dans Matériel astrophotographique

-10°C, c'est la température, on ne règle jamais "consciemment" l'écart avec l'ambiante. Bien sûr, quand il fait vraiment chaud (été caniculaire), on n'y arrive pas toujours, mais la plupart des caméras atteignent cette température sans souci tant qu'il ne fait pas 30°C dehors (les performances de leur système de refroidissement sont souvent données en écart maximal avec l'ambiante, typiquement 35°). En fait, plus la température extérieure est élevée, plus les modules Peltier qui transportent la chaleur consomment du courant, et il n'est pas recommandé de les laisser fonctionner longtemps à leur maximum de puissance. Le refroidissement, on le met en route dès le début, et on attend que la température soit stabilisée à la valeur de consigne. C'est la condition pour qu'il soit possible de soustraire le signal thermique d'obscurité (les fameux "darks"), car il dépend de la température : pour un résultat optimal, tout (prises de vues et "darks") doit être donc fait à la même température. On recommande de ne pas laisser la température descendre ni remonter trop vite, pour éviter certains phénomènes de condensation et de dilatation différentielle dans la caméra. Les logiciels de contrôle sont censés gérer ça. -

Pour en avoir en épaisseur conséquente (8 mm ; une assez grande plaque de chez Weber à l'époque où il y avait encore le magasin dans le Marais, ils étaient "à l'ancienne" et refusaient de vendre des quantités trop petites), le polyéthylène est en effet bien glissant : j'ai cassé ma lame de scie à métaux avec parce que, bien que serré, le morceau a glissé pendant le sciage, ce qui a mis la lame en torsion ... C'est assez pénible à usiner, car ça ne s'ébavure pas bien (en ébavurant, on crée de nouvelles bavures !). Et je me souviens que ce n'était pas si bon marché que ça, mais bien en-dessous du PTFE (le fluor, c'est un élément très dangereux à manipuler et la sécurité à assurer lors de son utilisation, ça se paie).

-

Obsolescence programmée ou vice caché des jumelles stabilisées Canon IS ?

Moot a répondu à un sujet de GoodyGuy dans Matériel général

J'ai remarqué ça avec des pinces à linge et c'est dû à l'exposition au soleil (sans doute les rayonnements UV). Le plus drôle, c'est que ça dépend de la couleur, les blanches étant les plus vulnérables. -

Ce sont généralement des mélanges avec des cétones plus lourdes (butanone) et des esters (dans le mien, ils indiquent l'acétate de butyle). Ce composés sont assez volatils, ont une odeur forte, mais sont peu toxiques. Et il faut reconnaître que c'est assez redoutable : la peinture cloque au bout d'un quart d'heure, on peut rincer à l'eau après avoir raclé, et c'est reparti pour un tour ! Mais rien n'interdit de peindre par dessus une vieille couche, le tout étant que ce ne soit pas gras (contre le gras, l'essence F ou C marche bien), sinon, ça n'accrochera pas bien.

-

Pour viser avec le chercheur, il est obligatoire d'avoir une toute petite tête et un cou très très souple :

-

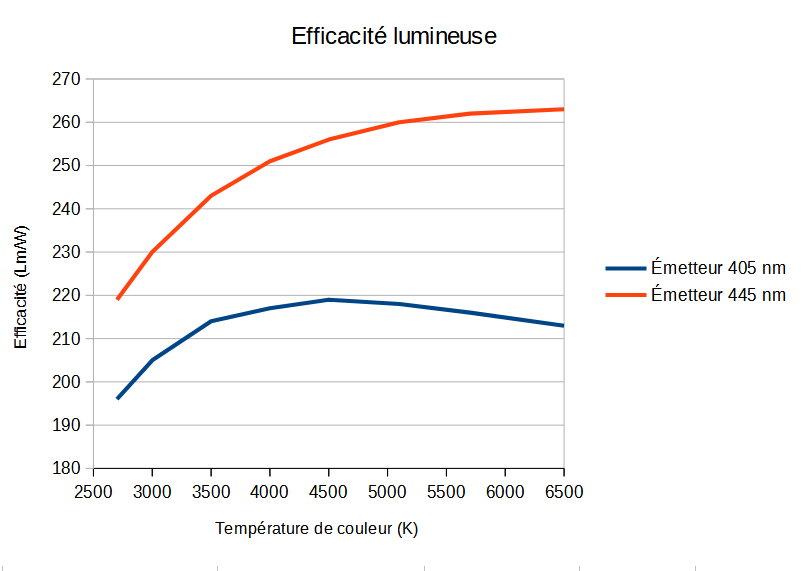

Ils ont fait fort, en effet : • Aucun produit de classe A ne sera disponible sur le marché ; • Les meilleures sources actuellement A++ basculeront au mieux en classe C après le 1er sept (et en bas de la classe C). C'est l'AFE (association française de l'éclairage) qui dit ça... En dehors de ça, voilà des maxima théoriques : Spectres de corps noir, coupés en-dessous des longueurs d'onde des émetteurs (coupure selon la largeur de bande typique de ces DELs) et au-dessus de 680 nm (coupure plus douce). On suppose en outre que le pic de l'émetteur ne dépasse pas le continuum du spectre et que tous les rendements (conversion de l'énergie électrique dans l'émetteur et conversion de fluorescence) sont à 1. Autant dire que c'est très optimiste. La classe A paraît utopique pour un éclairage vraiment blanc...

-

Certes, mais le but de ce genre de produit n'est pas d'optimiser le rendement énergétique mais d'avoir un éclairage aussi fidèle que possible à la lumière naturelle. On a fait de même à une époque avec les tubes fluorescents : le "blanc industrie" est abominable au point de vue du rendu des couleurs, à tel point qu'il était banni des commerces alimentaires (la viande fraîche avait l'air douteuse sous cet éclairage à dominante verte) et des bureaux, etc. (ça donne un teint maladif). Et la différence de rendement n'est pas si terrible que ça : je vois sur une fiche de caractéristiques une émission de 22 lm pour 200 mW consommés (3V et 65 mA) et il s'agit d'un modèle avec une température de couleur équivalente de 2700 K. On est donc à 110 lm/W.

-

En tout cas, c'est une évolution qui a vraiment marqué : https://www.pourlascience.fr/sd/physique/le-prix-nobel-de-physique-2014-pour-les-led-bleues-11991.php Si les DELs blanches exploitent la fluorescence pour produire un spectre donnant cette "couleur" à-partir d'une lumière de courte longueur d'onde, des recherches sur les "phosphores" (les composés fluorescents utilisés) sont encore faites pour couvrir un spectre plus large et pour atténuer le pic dans le bleu. On trouve aujourd'hui des lampes dites "à haut indice de rendement des couleurs" (IRC) et certaines imitent remarquablement bien le spectre solaire. Souvent, l'émetteur primaire n'est plus bleu mais violet, voire ultra-violet.

-

La nuit, tous les futs sont gris.

-

J'aurais dit franc CFA.

-

On a évoqué ce sujet qui nous concerne quasiment tous dans un autre fil de discussion :