AstronomieLorraine

Membre-

Compteur de contenus

505 -

Inscription

-

Dernière visite

Tout ce qui a été posté par AstronomieLorraine

-

Bonjour, Lors de la mission Apollo 11, l'une des étapes à consisté à séparer le module de commande (columbia) du dernier étage de la Saturne V. Michael Collins a alors fait quelques mètres avec columbia, a tourné columbia, puis est venu se fixer au LEM. Je ne comprend pas cette manœuvre... Elle est clairement dangereuse (puisque Michael Collins a dû faire la manœuvre manuellement) et semble bien complexe. Je ne comprend pas pourquoi les ingénieurs n'ont pas installé le module de commande directement dans l'autre sens, attaché au LEM. Au niveau de la fusée, cela ne semble pas irréaliste comme installation non ? La seule explication que je trouve, c'est que, sur la saturne V, le fait que le module de commande soit installé initialement à l'envers permet à son moteur d'exercer une poussée vers le haut de la fusée... peut-être pour une éventuelle extraction d'urgence ? Mais cette explication ne tiens pas, puisque c'est la fusée de secours au dessus qui a les moteurs d'urgences... vraiment je ne comprend pas cette manoeuvre. SI j'ai mal expliqué, je voulais parler de l'étape que l'on voit sur cette vidéo à partir de 6 minutes :

-

Soleil en naine blanche, et la terre !?

AstronomieLorraine a répondu à un sujet de pachanga dans Astronomie & Astrophysique

Intéressant Fred l'information sur les 53% de la masse actuelle du Soleil. Cela me pose des questions... J'ai du mal à évaluer la densité et la masse des différentes couches du soleil lorsqu'il sera dans sa forme de géante rouge... le noyau de l'étoile devient de plus en plus compact et chaud d'accord (visiblement 53% de la masse), mais pour les couches autour ? Depuis la surface de cette naine blanche en formation, la densité décroit-elle rapidement ? Je veux dire, on a une étoile extrêmement dense de 12 000 km, est-ce que 1000 kilomètres "au dessus" de cette zone, la densité est-elle vraiment beaucoup plus faible ? Comme de l'air ? Est-ce que les couches fusionnants les restes de l'hydrogène autour du noyau d'hélium est dense ? Ou bien est-il juste très chaud ? -

Comment masquer le nom des étoiles sur le ciel de STELLARIUM ?

AstronomieLorraine a répondu à un sujet de AstronomieLorraine dans Logiciels

En effet, merci à vous ! -

Comment masquer le nom des étoiles sur le ciel de STELLARIUM ?

un sujet a posté AstronomieLorraine dans Logiciels

Bonjour J'aimerais prendre des captures d'écrans de certaines parties du ciel sur Stellarium, mais je souhaite qu'il n'y ait RIEN d'écrit sur le ciel. Je connais les options en bas de l'écran permettant d'enlever ou d'ajouter le nom des planètes, des contellations, des sattelites, etc... mais je n'arrive PAS à enlever le nom des principales étoiles (par exemple Vega, Betelgeuse, etc...). Auriez-vous une solution pour enlever ces noms et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus sur le ciel ? Merci à vous -

Merci encore une fois pour ta réponse Daniel ! J'aime bien effectivement l'exemple des pôles sud... Mais par contre, je pense qu'il doit être facile de réaliser une expérience où on éclaire une sphère pendant X temps, puis Y temps, puis Z temps, etc... avec une orientation identique. Des capteurs sur la sphère pourraient mesurer les différences de température atteinte, et ainsi réaliser une courbe. En parallèle, on pourrait réaliser sur cette même sphère une série d'expérience avec une durée identique d'éclairement, à des distance identiques, mais des angles de projection de la lumière différents. En mesurant les températures atteintes, on pourrait à nouveau construire une courbe. En comparant ces deux courbes, et en ayant pris bien soin d'avoir eu une température initiale de la sphère identique dans les deux situations, je crois qu'on pourrait en déduire lequel des deux mécanismes est le plus conséquent dans l'augmentation de la température reçue par la sphère. Une telle expérience existe-elle déjà ? En fait, si je m'intéresse actuellement à ce sujet, c'est que je suis souvent confronté à des situations où je dois vulgariser le concept de l'origine astronomique des saisons... Et j'avoue que je ne sais jamais lequel des deux facteurs je dois expliquer en premier (car même s'il faudrait expliquer les deux, c'est souvent pas possible par manque de temps). J'aimerais pouvoir affirmer quel est le facteur principal, tout en précisant qu'il existe bien sûr d'autres facteurs importants.

-

Je te remercie pour ta réponse ! Je pense que je me suis mal exprimé, car je cherche juste à identifier les facteurs qui influencent les variations de températures annuelles (c'est à dire des saisons). Il me semble que l'altitude, l'albedo au sol, la pression atmosphérique, la clarté de l'atmosphère ne varient pas périodiquement en fonction des saisons (enfin si ça varie, mais c'est plutôt une conséquence des différences de température qui elle même est induite par des causes astronomiques). Je veux dire, il n'y a pas de cause physique propre à la terre qui dit que la pression atmosphérique, l'albedo ou la clarté de l'atmosphère varie périodiquement sur terre. Il me semble que ces phénomène sont causés eux-mêmes par les différences de température. Or moi je cherche à comprendre les facteurs qui influencent la température en fonction des saisons. Pour la lune, c'est pareil, je comprends que les marées puissent avoir un impact sur la température, mais comme les marées sont un phénomène assez régulier au cours de l'année, je ne pense pas que cela ait un impact sur la variation des températures au cours des saisons. Je sais pas si j'arrive à être clair haha Donc d'après ce que tu m'as dis Daniel, les deux facteurs largement majoritaires sont la durée de la nuit en fonction des saisons, et l'étalement des cônes de lumière sur la surface terrestre. Donc deux petites questions encore : - On est d'accord que le fait que la terre s'approche de 5 millions de kilomètres en hiver n'a pas d'influence importante sur la température par rapport aux deux autres facteurs cités plus haut ? - Et la grande question : parmi nos facteurs identifiés, est-ce possible d'estimer quand même lequel est le plus important ? Ou bien c'est vraiment 50/50 plus ou moins ? En fait, j'ai fais ce topic dans l'unique but de comprendre quel est le facteur principal dans les changements de température saisonniers... Car j'entends toujours soit l'une des explications, soit l'autre, sans vraiment savoir lequel est la principale. Discret68 : Merci pour votre vidéo, je vais la regarder ! C'est génial pour aller plus loin effectivement ! Mais c'est une explication des changements de températures sur de longues échelles de temps... Je m'intéresse surtout aux changements de température sur une année

-

Oui en effet j'ai inversé ! Et pour répondre à Fred, oui je vois ! Mais je me questionnais surtout sur les facteurs astronomiques (extérieurs à la terre et à sa composition). Car au cours de l'années, la composition de l'atmosphère, les masses d'eaux et de terre ne varie pas significativement, cela n'explique donc pas les variations de température au cours de l'année. Je pense que jesuis mal exprimé, car je cherche à comprendre quels sont les facteurs jouant sur l'évolution des température au cours des saisons. J'ai identifié trois facteurs qui varient au cours de l'année : - les différentes durées du jours (plus longue en été) - l'étalement plus ou moins importante des cônes de lumière en fonction de l'inclinaison de la terre - la distance au soleil qui varie au cours de l'année (de 5 millions de km) - ?????? Parmi eux, je me demande en quelle proportion chaque facteur influence les changements de température au cours de l'année.

-

Bonjour, Je connais différents facteurs qui peuvent influencer la température terrestre, en revanche j'ai beaucoup de mal à savoir en quelle proportion chacun d'eux l'influence. Les saisons et ses différences de température sont dues à l'inclinaison de 23,5° de la Terre. Deux facteurs entrent alors en jeu : - la durée d'ensoleillement sur 24h (plus longue en été, plus courte en hiver) à une influence sur la température, c'est logique. - l'inclinaison de la surface terrestre par rapport aux rayons de lumière qui arrivent à sa surface. Plus la surface de la Terre est inclinée, plus un cône de lumière va "étaler" son énergie sur une plus grande surface de la Terre. Donc en hiver, lorsque les rayons du soleil arrive davantage rasant, l'énergie reçue sur 1m² est moins importante, et donc la température baisse. Parmis ces deux phénomènes, savez-vous lequel est le plus déterminant pour comprendre la température de la terre ? Où peut-être sont-ils a peut prêt équivalent ? Encore un dernier facteur qui pourrait avoir de l'influence : la distance terre-soleil au court de l'année pourrait-elle être à l'origine d'une différence mesurable de température ? La distance Terre soleil étant de 150 +/- 2,5, ces 5 millions de kilomètres de différences représentes 3% de la distance moyenne de 150 millions de km. A première vu, j'aurais tendance à dire que ce qui impact vraiment le plus la température de la terre c'est le fait qu'en hiver, les jours sont plus long. Ensuite, c'est l'inclinaison de la surface terrestre par rapport aux rayons du soleil, plus importante en hiver. Et pour finir, la distance terre-soleil n'a pas d'impact mesurable sur la température. J'ai raison ? PS : Peut-être y'a t'il encore d'autres facteurs que je ne connais pas ou que je n'ai pas pris en compte ?

-

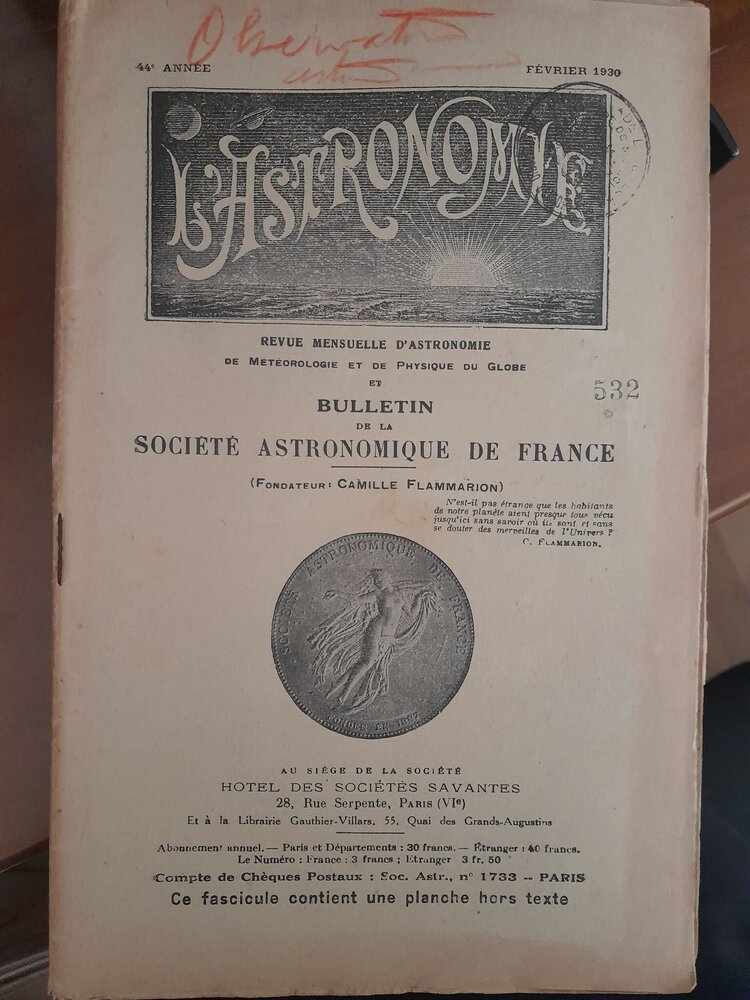

Bonjour à tous, J'ai fais l'acquisition dans une brocante de très vieilles revues d'astronomie (1928-1930). Il s'agit en gros de compte-rendu de réunions de la société astronomiques de France, de présentations d'articles astro ou encore de développement de thématiques diverses. En gros, c'était le Ciel et Espace du 20ème siècle. Dans l'un des numéros, le thème était "l'exploration de la très haute atmosphère et le voyage interplanétaire". On se souvient qu'à cette époque, le voyage spatiale n'est alors que purement théorique : Constantin Tsiolkovski vient à peine d'imaginer les principes d'une fusées quelques années plus tôt. On ignore encore s'il est possible d'aller véritablement dans l'espace, même si les lois de la physique connues alors ne semblent pas s'y opposer, bien au contraire. Je vous partage ici des photos de la conclusion de l'article de 1928 que je trouve particulièrement intéressante. On arrive facilement à se replacer dans cette époque d'incertitude mais d'espoir quant à l'exploration de l'espace. Et voici la première de couverture de la revue :

-

Orientation des pulsars et étoiles à neutrons ?

un sujet a posté AstronomieLorraine dans Astronomie & Astrophysique

Bonjour ! Je ne comprend pas vraiment comment fonctionne un pulsar... Selon ce qu'on en sait, un pulsar semble être une étoile à neutron dont l'orientation fait apparaitre des signaux d'émissions "pulsés" que l'on peut observer depuis notre point de vu. Mais comment celà se fait-il ? Une étoile à neutron à un axe de rotation, et c'est normalement sur cet axe de rotation que s'aligne le champ magnétique (du pôle nord au pôle sud). Si cet axe est dirigé pile vers la terre, alors on appelle cette étoile à neutron un pulsar. Mais pourtant, nous ne devrions pas voir de pulsation puisque a priori cet axe de rotation reste toujours vers la terre. A moins que justement, l'étoile à neutron ait une précession telle que parfois l'axe de rotation pointe vers nous, parfois il ne pointe pas. Mais cela me semble étrange, car cela voudrais dire que la précession des étoiles à neutron à une période extrêmement courte, de l'ordre de la milliseconde, puisque les signaux des pulsars pulsent plusieurs milliers de fois par secondes pour certains. D'ailleurs, je ne comprend pas cette animation que l'on peut voir sur la page wikipédia à propos des pulsars : Fichier:Millisecond pulsar and accretion disk - NASA animation (hi-res).ogv — Wikipédia (wikipedia.org) Sur l'animation, on voit l'étoile à neutron avoir un axe de rotation qui n'est pas aligné avec son champ magnétique. Ce qui a l'air de produire la pulsation. Mais comment est-ce possible, puisqu'un champ magnétique est nécessairement aligné avec l'axe de rotation de l'astre il me semble non ? Puisque c'est justement cet axe de rotation qui produit le champ magnétique... Merci d'avance pour vos réponses